ういろうといえば、名古屋の名物ですから、発祥の地も名古屋と今まで思っていましたが、そうでないことをこの夏の京都の祇園祭のときに知りました。実は小田原だったのです。

(7月26日のボクのブログから)

まず蟷螂山(とうろうやま)。別名カマキリ山といいます。

昨年来ボクの好きな山のひとつです。山鉾として唯一、からくりがほどこされていて、ときどき、カマキリが手を挙げたり、羽根を拡げたりの威嚇行動がみられるのです。それが人気なのです。それと、今回初めて知ったのですが、蟷螂山は、14世紀後半の南北朝時代に、薬や菓子で有名な”ういろう”を始めた外郎(ういろう)氏がつくったのだそうです。外郎家はその後、小田原に移り、現在も家が存続しています。地元の新聞でみたのですが、宵山で、小田原市の関係者40人が集まり、歌舞伎の口上で有名な早口言葉”外郎売の口上”が披露されたようです。わが神奈川県との関わりを知り、一層好きになりました。

で、ボクは一度、是非、この外郎家を訪ねてみたいと思っていました。そして、火曜日、小田原まで出掛けてみました。捜すのにだいぶ時間がかかったのですが、その外郎家は小田原城の箱根口門のすぐ近くにありました。北条早雲に招かれて以来、現在まで同じ住所だそうです。そして、このお城のような建物も、何度か建て直していますが、基本は八棟造りで、当時の建物と変わっていないそうです。おどろきました。

小田原に来た外郎家五代目は武家(外交部門を担当していたとのこと)でしたので、ここでは商売としてではなく、客の接待用に菓子の”ういろう”を造っていました。商売するようになったのは、明治になってからだそうです。また外郎家は、先祖伝来の”霊宝丹”(実物をみましたが。仁丹の親玉みたいなものです)という霊薬をつくっていましたが、これも当時から外郎(ういろう)とも呼ばれていました。

お店に入ると、お菓子売り場に並んで、薬売り場もありました。横に喫茶部もありましたので、そこで一休みしました。ボクはここにたどり着くまで1時間ほど歩き回っていたのです。ちょっとした勘違いから、ボクは登山電車の風祭駅から東海道を2駅分下ってきたのです(JR小田原駅で良かったのです、でもその道中もなかなか面白かったです、お寺とか老舗のお店とか覗いて)。そして、ここの喫茶店で希望すれば案内をしてもらえる博物館もあることを知りました。もちろん、お願いしました。

博物館というより蔵、その中には、600年の伝統の品々が陳列されていましたが、ボクの目を引いたのは、現在の団十郎、海老蔵親子が歌舞伎十八番”外郎売”を演じたとき(海老蔵が子供の頃)の顔の隈取りを写した色紙でした。外郎家に来られたときの記念に頂いたそうです。説明の方から、こんな話を聞きました。

享保年間、二代目市川団十郎が咳の病で舞台に立てずにいたのですが、うわさできいた”ういろう”を試したところ、全快し、再び舞台に立てるようになったそうです。団十郎は、感激し、当時1泊行程の小田原までお礼に出向き、それが縁で、団十郎作の”外郎売り”が上演されるようになったとのことでした。また、団十郎親子で上演して欲しいですね。

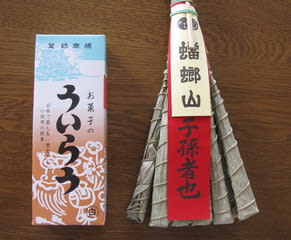

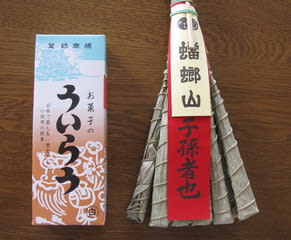

室町時代から同じ味だという、白砂糖風味のういろうを買って帰りました。そして今年、祇園祭りで買った、蟷螂山のチマキに逢わせてあげました。600年振りの再会に涙を流して喜んでいました(笑)。

小田原城の箱根口門近くに大きな蓮池がありました。まだいくつか大賀蓮が咲いていました。

夕方、ワイフと藤沢で待ち合わせ、夕食をとったあと、清里を舞台にした映画、”西の魔女が死んだ”を観て帰りました。充実の1日でした。

(7月26日のボクのブログから)

まず蟷螂山(とうろうやま)。別名カマキリ山といいます。

昨年来ボクの好きな山のひとつです。山鉾として唯一、からくりがほどこされていて、ときどき、カマキリが手を挙げたり、羽根を拡げたりの威嚇行動がみられるのです。それが人気なのです。それと、今回初めて知ったのですが、蟷螂山は、14世紀後半の南北朝時代に、薬や菓子で有名な”ういろう”を始めた外郎(ういろう)氏がつくったのだそうです。外郎家はその後、小田原に移り、現在も家が存続しています。地元の新聞でみたのですが、宵山で、小田原市の関係者40人が集まり、歌舞伎の口上で有名な早口言葉”外郎売の口上”が披露されたようです。わが神奈川県との関わりを知り、一層好きになりました。

で、ボクは一度、是非、この外郎家を訪ねてみたいと思っていました。そして、火曜日、小田原まで出掛けてみました。捜すのにだいぶ時間がかかったのですが、その外郎家は小田原城の箱根口門のすぐ近くにありました。北条早雲に招かれて以来、現在まで同じ住所だそうです。そして、このお城のような建物も、何度か建て直していますが、基本は八棟造りで、当時の建物と変わっていないそうです。おどろきました。

小田原に来た外郎家五代目は武家(外交部門を担当していたとのこと)でしたので、ここでは商売としてではなく、客の接待用に菓子の”ういろう”を造っていました。商売するようになったのは、明治になってからだそうです。また外郎家は、先祖伝来の”霊宝丹”(実物をみましたが。仁丹の親玉みたいなものです)という霊薬をつくっていましたが、これも当時から外郎(ういろう)とも呼ばれていました。

お店に入ると、お菓子売り場に並んで、薬売り場もありました。横に喫茶部もありましたので、そこで一休みしました。ボクはここにたどり着くまで1時間ほど歩き回っていたのです。ちょっとした勘違いから、ボクは登山電車の風祭駅から東海道を2駅分下ってきたのです(JR小田原駅で良かったのです、でもその道中もなかなか面白かったです、お寺とか老舗のお店とか覗いて)。そして、ここの喫茶店で希望すれば案内をしてもらえる博物館もあることを知りました。もちろん、お願いしました。

博物館というより蔵、その中には、600年の伝統の品々が陳列されていましたが、ボクの目を引いたのは、現在の団十郎、海老蔵親子が歌舞伎十八番”外郎売”を演じたとき(海老蔵が子供の頃)の顔の隈取りを写した色紙でした。外郎家に来られたときの記念に頂いたそうです。説明の方から、こんな話を聞きました。

享保年間、二代目市川団十郎が咳の病で舞台に立てずにいたのですが、うわさできいた”ういろう”を試したところ、全快し、再び舞台に立てるようになったそうです。団十郎は、感激し、当時1泊行程の小田原までお礼に出向き、それが縁で、団十郎作の”外郎売り”が上演されるようになったとのことでした。また、団十郎親子で上演して欲しいですね。

室町時代から同じ味だという、白砂糖風味のういろうを買って帰りました。そして今年、祇園祭りで買った、蟷螂山のチマキに逢わせてあげました。600年振りの再会に涙を流して喜んでいました(笑)。

小田原城の箱根口門近くに大きな蓮池がありました。まだいくつか大賀蓮が咲いていました。

夕方、ワイフと藤沢で待ち合わせ、夕食をとったあと、清里を舞台にした映画、”西の魔女が死んだ”を観て帰りました。充実の1日でした。