おはようございます。

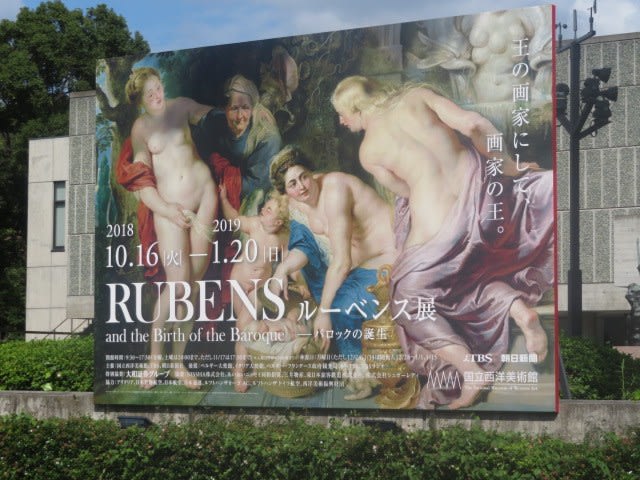

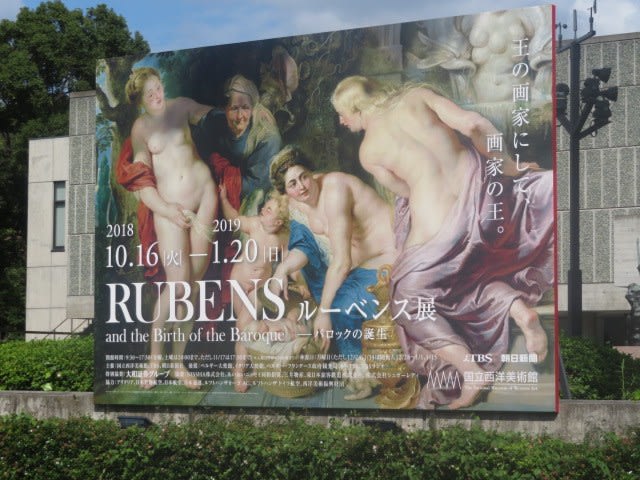

国立西洋美術館で開催されているルーベンス展を見に行ったのは、明日が十三夜というお月さま昇ってきた日だから10月20日。まだ始まったばかりで、ゆっくりとみられた。あれから、もうひと月もたってしまった。本年度最高の美術展の一つだから、逆になかなか書き始められなかった。そういえば、フェルメール展もまだ。

この美術展のちらしに、本展のみどころが三点あげられていた。一つは、本邦初公開を含むルーベンス作品、約40点が10か国より集結。二つめは、3メートル級の大作・祭壇画が一堂に並ぶ、圧巻の展示構成。そして、三つめが、アントワープ聖母大聖堂の祭壇画を”ほぼ原寸大”4Kで再現。

まず、三番目のみどころから入ろうと思う。今から7年前、ぼくらはアントワープ(アントウェルペン)を訪ね、もちろん、聖母大聖堂に入り、祭壇画も見ている。展覧会では撮影禁止なので、ぼくの当時のブログ記事を貼り付けた。展覧会の4K画像もこれに重なる場面が多いのでね。

ちょっと、余計なことも入るが、カットせず全文、載せておこう。ルーベンス展シリーズは数回、つづける予定なので、今回は落語でいえば、マクラということでご勘弁を。

アントワープ/聖母大聖堂のルーベンス(2011年8月30日)

ブリュセルを発って、ぼくらがアントワープに着いたのは午前中だったが、司馬遼太郎は午後4時頃ついて、マルクト広場のカフェでkroket(オランダ語)を食べていた。この旅で一番、うまいものを食べた気がすると書いている(オランダ紀行)。コロッケのことである。ぼくは、ようやく旅行のおわり近く、アムステルダムでお目にかかった。

マルクト広場は、うつくしいギルドの会館で囲まれている。中央に、手を投げている銅像がある。地名(アントワープ)の意味は”手投げ”というから、まさにこの街の象徴的銅像である。ブラボーという勇者が川に住む悪い巨人を退治し、その手を切り遠くへ投げたという伝説に由来している。

アントワープといえば、児童文学の傑作”フランダースの犬”の舞台になったところとしても有名だ。この旅行に出かける前に、ちょうど、BSで、この映画を放送していた。悲しい結末に終わる、画家志望の貧乏な少年ネロと荷車をひく黒い老犬、パトラッシュの物語である。ネロは聖母大聖堂の、大画家ルーベンスの聖壇画を観るのが夢であった。物語の最終局面で、少年は応募した絵画も落選し、すべてのものを失い、真冬の深夜、ふらふらと偶然、開いていた大聖堂に入り、聖壇画”十字架の降架”の前にうずくまった。意識は朦朧とし、冷え切った少年を温めるためパトラッシュが身を寄せる。そのとき、突然、月光が射しこみ、聖壇画がはっきりと、少年の目に映った。”ああ、神様、もうこれで十分でございます”と少年はつぶやく。人々は、翌朝、少年と老犬の凍死を見るのだった。

その聖母大聖堂には、ルーベンスの最高傑作といわれるキリストの十字架に関わる二作とマリア様の昇天の、三部作の聖壇画がある。

十字架の降架 (ルーベンス)

十字架の昇架(ルーベンス)

聖母被昇天(ルーベンス)

司馬も、もちろん、この絵を内陣から見上げている。そして、こう述べている。これだけの表現力と構成力、さらには文学性を一情景として凝縮させてしまう才能が、人間の中に存在していたということがふしぎなほどだった。近代絵画以前で、かろうじてミケランジェロがいたぐらいではないか。

アントワープを後にして、ぼくらはゲントに向った。

次回から、本論に入りたいと思います。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

の状態だが、北鎌倉は被害が比較的少なく、まずまずの紅葉がみられる。

の状態だが、北鎌倉は被害が比較的少なく、まずまずの紅葉がみられる。