こんばんわ。

11月3日、三の丸尚蔵館のオープン記念展の初日に若冲の国宝《動植綵絵》を楽しんだあと、思いがけず、近くの静嘉堂美術館@丸の内で国宝・曜変天目茶碗まで見てしまった。すばらしい文化の日になった。

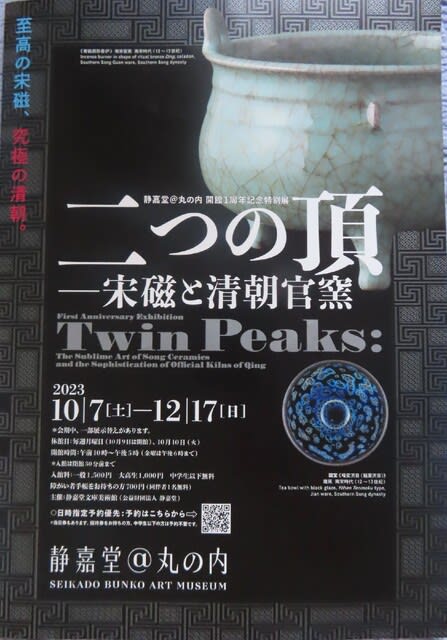

三の丸尚蔵館から東京駅への帰り道は、いつもと違うお堀端コースをとった。東京駅丸の内駅舎前からの行幸通り前に出て一休みしているとき、ふと思いついたのが、そこからすぐ近くの静嘉堂美術館@丸の内。昨年10月に世田谷から丸の内に引っ越し、そのお披露目展が開催され、その初日に伺っている。初日好きの面目躍如(笑)。そのとき、三菱の至宝が勢揃いし、その横綱格として国宝・曜変天目(稲葉天目)が展示された。あれからちょうど一年、どんな展覧会を開催しているのか、スマホでチャックすると開館1周年記念特別展”二つの頂き/宋磁と清朝官窯”とある。そしてよく見ると、国宝・曜変天目もひっそりと展示されているようだ。これで、ちょっと疲れていた体がしゃんとして、色づきはじめたイチョウ並木の日比谷通りへと足が向いた。

その曜変天目は、静嘉堂美術館@丸の内の展示室をぐるっと廻って、最後の部屋にあった。いつ見ても、ほんとに素晴らしい。まるで星空のような斑紋、この世のものとは思えない磁器。

国宝・曜変天目 建窯 南宋時代(12~13世紀)

曜変天目は世界で三つしかなく、すべてが日本にある。他には藤田美術館と大徳寺の龍光院所蔵である。龍光院のはあまり公開されることがなく、ぼくは見ていない。

これは、”稲葉天目”の異名があるが、三代将軍・家光から乳母の春日局に渡り、それ以降、実家の淀藩主・稲葉家の所蔵となったためそう呼ばれている。昭和11年(1934年)、岩崎小弥太が入手。小弥太は”天下の名器を私如きが使うべきでない”として茶碗としては生涯使うことはなかったという。三つの曜変天目のなかでも、その美しさは、”稲葉天目”が一番と誰しも認める。

今回は、最終章で”曜変天目のすべて”と題し、この茶碗のほか、天目台(尼崎台)や収納箱などの付属品、譲り状等があわせて公開されている。写真は尼崎台に乗る曜変天目。尼崎台とは、天目茶碗をのせる黒漆塗りの天目台のうち、脚の内部に「むかで印」と呼ばれる朱漆の印があるものを特に尼崎台と呼ぶ。中国から尼崎の港に舶来されたという伝承に由来する。

本展は”二つの頂き”展。陶芸技術の粋を極めた中国陶磁の歴史上、二つの頂点、宋代の陶磁器と清朝の官窯磁器。岩﨑彌之助が明治期に蒐集した清朝官窯をはじめ、その嗣子・小彌太蒐集にかかる宋磁を精選し紹介している。

以下、展示品のいくつかを。

宋代の陶磁器

重要文化財《白磁刻花蓮花文輪花鉢》 定窯 北宋~金時代(12世紀)

白地黒掻落牡丹文枕 磁州窯 北宋時代(11世紀)

重要文化財《青磁貼花牡丹唐草文深鉢》 龍泉窯 南宋~元時代(13世紀)

重要文化財《油滴天目》 建窯南宋時代(12~13世紀)

清朝の官窯磁器

重要美術品 青花臙脂紅龍鳳文瓶 一対 「大清乾隆年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・乾隆年間(1736~95)

五彩百子図鉢「大清康煕年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・康煕年間(1662~1722)

豆彩翠竹文碗 一対「大清雍正年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・雍正年間(1723~35)

《茶葉末双耳壺》「大清雍正年製」銘 景徳鎮官窯 清時代・雍正年間(1723~35)

青銅器に似た茶葉末磁器。

文化の日に三の丸尚蔵館で若冲の《動植綵絵》ほか3点の国宝を見たあと、丸の内で国宝の曜変天目茶碗まで見られ、嬉しい日となった。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

若冲の《動植綵絵》30幅中の4幅。(三の丸尚蔵館)