2025年2月22日(土)

衆院予算委 田村委員長の質疑

日本共産党の田村智子委員長が21日の衆院予算委員会で石破茂首相に対して行った質疑でのやりとりは次の通りです。

課税最低限引き上げだけでは何千万人に恩恵がない

(写真)石破茂首相(右端)に質問する田村智子委員長=21日、衆院予算委

|

田村委員長 日本共産党の田村智子です。税制改正についてお聞きいたします。この間、所得税の課税最低限を現行の103万円から引き上げるということが、予算案の焦点であるかのように扱われています。最低限の生活費には税金をかけないという生活費非課税の原則から(課税最低限)引き上げは当然ですが、それだけでは、年収103万円に届かない最も苦しい状況にある皆さんには恩恵がない、取り残されてしまう。住民税非課税世帯は約1500万世帯です。それ以外の所得税非課税の人は900万人規模になります。総理、この何千万人もの人たちには恩恵がなく、置き去りにされる。このことをお認めになりますか。

加藤勝信財務相 当面の対応として、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金、また地域の実情に応じた物価高対策を後押しをする重点支援地方交付金など重点的な対応も講じています。

田村 事実上、給付金しかない。今年度の補正予算で1回だけのもの。議論されているのは、来年度からの恒久的減税ですからね。そこに対しての施策は何もない。置き去りにするってことですね。

石破茂首相 置き去りになんかしません。だから給付金がきちんと支給されるように、そしてまた最低賃金が上がるようにということで今回いろいろな提案をこの予算の中でさせていただいている。

中間所得層も含め 消費税の負担が最も重い

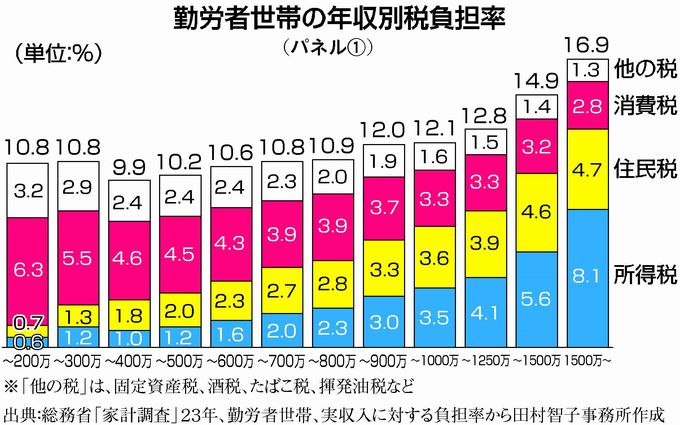

田村 恒久的な制度はないんです。それだけではありません。今日一番議論したいのは、中間所得層も含めて最も重い税金は何かということです。ご覧ください(パネル(1))。

総務省の家計調査に基づいて、勤労者世帯の年収別税負担率をあらわしました。年収200万円以下では、所得税の負担率0・6%、消費税は10倍以上の6・3%になります。そして年収201万~300万円で所得税1・2%、消費税は4・6倍の5・5%。701万~800万円で見ても、所得税2・3%、消費税は1・7倍の3・9%。結局、年収1000万円を超えてやっと所得税の負担率が消費税を上回ります。そうすると中間所得層も含めて、消費税の負担が最も重いということになりますよね。

首相 それはご負担の面から見ればそういう議論もあります。ただ給付という観点から見た場合、それは所得の再分配という面もあります。年金生活者支援給付金等々、消費税の財源が充当される社会保障給付など給付は、低所得者の方々ほど手厚くさせていただいている。そういう方々にこそ、きちんと消費税は使われるべきものであり、ご負担よりも多くの給付をさせていただくこともご理解いただきたい。

所得税減税だけでは負担減実感ない

田村 今、私が聞いているのは税制の問題です。所得税と消費税の負担の割合について聞いています。例えば年収200万円世帯、所得税は年1万2000円程度、消費税は12万6000円もの負担になるわけです。今、所得の低いところには社会保障の給付がって言ったけれども、この低所得の人ほど社会保障、医療・介護の負担、本当に重いです。給付が充実しているなんて誰も感じてないですよ。もう一度聞きます。所得税と消費税では圧倒的に消費税の負担が重い。お認めになりますね。

財務相 (田村氏が示した)消費税の中には地方消費税も入っています。今お話があった低所得者の方には、年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯で前年の年金収入等が約89万以下の年金生活者に原則として月額5300円を支給する。こういったものも消費税を財源として行っています。

田村 払っている側にしたら、地方消費税も消費税なんです。消費税の負担が重い。消費税を不問にして、所得税の減税だけの議論で、本当に負担の軽減になるのか。政府案では、年収300万円の人で年間5000円の減税にしかなりません。1カ月にしたら420円にもならない。さらなる見直し案が報道されていますが、その見直し案でも年間1万円、1カ月にしたら、830円程度の減税にしかならない。消費税に指1本触れないで、税負担が減ったと実感できるでしょうか。

財務相 今回の103万円に関する政府からの提案は、所得税の基礎控除の額等が低額であることから、物価が上昇すると実質的な税負担が増える。こういう課題に対応するため、それぞれの控除額を10万円ずつ引き上げるということです。この引き上げ幅は、消費者物価指数が最後の基礎控除の引き上げから直近までの消費者物価の動向等も踏まえたものであり、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価が20%程度上昇していることを勘案すれば、生活実感も踏まえた調整となっているということが言えると思います。

物価高騰は消費税に反映

田村 物価高騰への対応と言いましたが、物価高騰はそのまま消費税に反映するんですよ、一番は。総理うなずいておられる。お米が高い。そこにかかる消費税も重くなる。食料品の値上げは止まりません。今でも重い負担の部分がもっともっと重くなっていくということになる。生活を守るための税制をどうするのかということの議論がなされるべきなのに、所得税の課税最低限の引き上げだけに議論がフォーカスされている、これでいいのかと大きな疑問を抱かざるを得ない。一番重いのが消費税なんですから、いかがですか。

首相 それは物価が上がれば消費税というものもそれに連れてご負担が増えるということはそれはことの当然なのであって、それについて同意をしたというのは当たり前のことでございます。複数税率というものを何のために設けたかと言えば、そういうご負担を減らすために設けておるものでございますし、併せまして、いかにして低所得の方々の給付を増やすかということで今度の予算も編成をさせていただいております。ご負担を上回る給付というものをやっていかなければ、低所得者の方々に対する支援にはなりません。そういうことによく配慮して、今回の予算を組ませていただいております。ぜひともご賛同賜りますようお願い申し上げます。

年収800万円以下では税の累進性がない

田村 今、消費税の負担が重い、しかも物価高騰がなされれば、ますます重くなることを総理も認めた。もう一つ問題を指摘したい。このパネル(1)では、所得税・住民税の負担割合は年収に応じて累進性がはっきりと認められます。しかし、消費税を含めた税全体の負担率を見ると、年収200万円以下、また201万円から300万円の世帯で10・8%、年収700万円のところでも10・8%、800万円でも10・9%。税負担の累進性が全くなくなっている。1000万近くになるところまでほぼ累進性がないんですよ。総理の認識をうかがいたい。

首相 消費税の持つ再分配機能にもぜひご注目をいただきたいと思っております。それは累進性というものがなかなか効きにくいというそういう性質は持っております。それはむしろ直接税です。所得税等々の累進課税ということで発現される効果です。むしろそれでいただいた税で再分配機能を発揮して、所得の低い方々に多く給付をすると。本来、社会保障というのはそういうものだと私は認識をいたしております。

田村 税の累進性というのは大変重要な問題ですよ。それは、負担能力に応じた税負担を実現するというものです。それは憲法25条、生存権を税制の面から保障する、そのための原則ですよ、税の累進性というのは。ところがね、消費税の逆進性があまりにも強くて、税負担の累進性が失われている。これは全く問題がないと言われるのですか。

財務相 そこは所属再配分どうやるかという話だと思います。消費税そのものは逆進性がありますが、軽減税率を入れていること、またそうしたことを財源として、生活の厳しい方等に対する福祉的な支出もしている。全体を見て判断すべきだと考えます。

低所得者ほど負担は重い 逆進性が公平性を損なう

田村 税制のあり方として答弁できない。累進性がこんなに奪われている。社会保障というが、医療も介護も年金も国民の負担は重くなるばかりです。低所得の人ほど負担は本当に重くなっている。これまで示したように、消費税の負担が税の負担としては最も重い。しかも、その逆進性が、税負担の公平性を著しく損なっている。累進性を失わせている。消費税の減税こそ、議論すべきではないか。

首相 急速に進む少子高齢化社会に対応するための財源として所得税や法人税といった基幹3税は貴重な財源ですが、景気の動向によって振れ幅があまりに大きすぎる。安定的な財源という意味で、消費税の重要性は、減ずることはないと思っています。給付の面において、いかに低所得の方に厚くするかということに極めて強く配慮したのが、今回の予算です。

田村 低所得者の方への配慮なんか本当にないですよ。高額療養費の引き上げまでやろうとしているじゃないですか。社会保障を言い訳にするのはやめるべきです。

2022年に総理は著書で、消費税を導入した当時は所得水準に今のような格差がなかったというふうに指摘をして、次のように述べています。「現在の経済格差を前提とした時、当時(消費税導入時)のままの考え方でいいのだろうか、という疑問が生じるようになりました。格差が大きいと、消費税はその逆進性が顕在化します。結果として、低所得者に厳しい制度になってしまってはいないかという疑問が生じるのです。消費税についての議論をタブー視してはいけないだろう」と。その通りです。タブー視しないで議論すべきではないですか。

首相 消費税を導入したときからこの議論はあります。これが10%になりました。格差が、かつてに比べれば、つまり導入した平成元年(消費税率3%)に比べれば広がったこともまた事実です。どのようにして所得の格差を縮めていくか、まず議論をしていかねばならない。だからこそ物価上昇を上回る賃上げ、コストカット型経済からの脱却ということを申し上げている。消費税の問題点をいかにして越えていくかというときに、まず大切なことは、所得を拡大する。格差を是正する全部の労働者の4割の非正規が、正規労働者の6割の所得しか得られていない。こういう状況を打破するということで、私どもとしては政策を集中しているところです。

超富裕層への応能負担徹底で消費税5%減税は可能

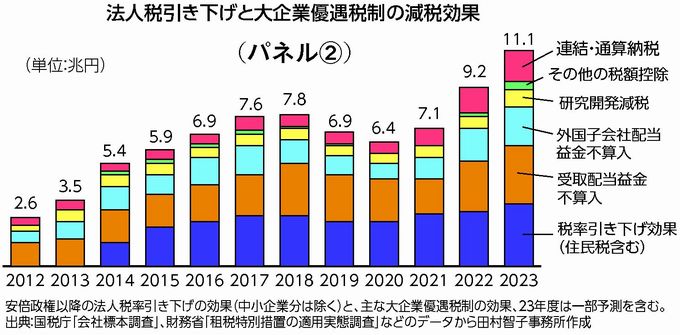

田村 第2次安倍政権で消費税は2度にわたって増税されて、同時に法人税率が引き下げられたんですよ。2023年度だけで、大企業向けの減税優遇は11兆円にもなるわけです(パネル(2))。

ここにメスを入れて、超富裕層への応能負担を徹底すれば、消費税5%減税は十分にできるわけです。

総理は昨年夏に出版した著作でも、こう言っています。「法人税減税にめぼしい意義は見いだせず、もしも経済的格差の拡大を是正する方向性を考えるのであれば、消費税の逆進性をどう軽減するかを議論すべきではないでしょうか」。その通りです。消費税減税に指一本触れてはならない、社会保障を持ち出して議論することさえ封じる、それはおかしい。今こそ議論すべきではないですか。

首相 大切なのは、応能負担をもっときちんと考えようということであり、その応能負担のあり方は、法人税でも所得税でもそうです。消費税の場合に、なかなかその概念が入り込む余地が少ないが、そうであるだけに直接税において応能負担の役割というのはさらに議論が必要だと思っています。

田村 (パネル(1)は)私たちが初めて出した資料なんです。この逆進性。累進性が全くなくなっている。私たちは、徹底的に計算して出したんですよ。これだけ逆進性が強く、応能負担を崩しているのは消費税です。(消費税減税の)議論こそやるべきだと強く申し上げまして、質問を終わります。