京都に暮らし始めて1年。ミモロは、この日、「狂言小舞」を習いに、たびたび特別講座などで訪れている「わざ 永々棟」へ行くことに。

毎月第2・4の月曜日13:00~15:00に、行われる木村正雄先生の「狂言小舞」教室。代稽古をしてくださるのは、元狂言師で、現在も若い人たちなどに狂言を指導されている柳本勝海先生。実は、以前、ブログにもアップしたことがある「古筆」の先生でもあります。

北野天満宮の近くの住宅地にある風情あるりっぱな町家の「平野の家 わざ 永々棟」の広いお座敷がお教室です。

さっそく、ミモロもほかの生徒さんたちと並んで、まずは、舞の地である小舞謡を学びます。

そもそも「狂言小舞」は、狂言の中に登場する舞で、小舞謡を伴い、それに合わせて一人で舞うもの。狂言を修業する人は、この小舞と小舞謡からはじめ、姿勢や発声の基礎を作るのだそう。

最初に、柳本先生が、この日習う「泰山府君」という小舞の内容説明をしてくださいました。 桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

「はい、お腹からしっかり声を出してください。もっと大きな声で…」と先生の声が座敷に響きます。

ミモロも大きく口を開けて、できるだけ大きな声を…出そうとするのですが、まずは、文字を読むが精いっぱい。「日頃、こんな大きな声出してないから、先生みたいに出せないよー」と小さな声でボソボソと。

「はい。喉を締めないように、お腹からですよー。前より出るようになりましたね。その調子…」と先生。

「哀れ一枝・・・・」と、ミモロも少しは、声がでるように…。

でも、ミモロが知っている歌のようにメロディーがなく、微妙な音の上げ下げと、節回しは、なかなか覚えられません。「どこの部分も同じになっちゃうー」確かに、ミモロの謡はお経のように聞こえます。

「ふーなかなかむずかしい…でも、歌えるようになったら、ステキ!」と思うミモロです。

さて、次は、扇の持ち方と使い方を習いました。「はい、こういう風に要のところを持って…」

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。

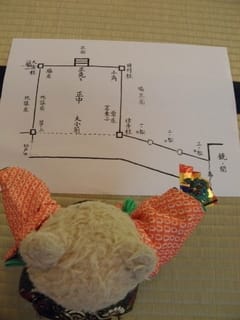

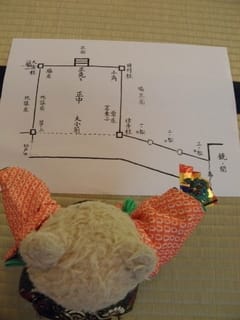

「では、次は、舞台の構造と動くときの位置を覚えてください…」と先生。

「なるほど…こうなってるんだー」

「なるほど…こうなってるんだー」

さぁ、いよいよ立って動きを学びます。

まずは、扇を構える姿勢から。「背筋を伸ばしてー。体重はいくぶん前にかける感じで…肩は上げないで…」と先生の声が飛びます。

「お、ミモロさん、なかなかいい感じですよ」と。

「うーなんか固まった感じ…。えーどうやって歩いたらいいのー」と、緊張に顔も引きつるミモロです。

さて、このお稽古の続きは、また明日…。

ちなみに、小舞のお稽古は、洋服のままで大丈夫。でも、必ず足袋を用意します。

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね

毎月第2・4の月曜日13:00~15:00に、行われる木村正雄先生の「狂言小舞」教室。代稽古をしてくださるのは、元狂言師で、現在も若い人たちなどに狂言を指導されている柳本勝海先生。実は、以前、ブログにもアップしたことがある「古筆」の先生でもあります。

北野天満宮の近くの住宅地にある風情あるりっぱな町家の「平野の家 わざ 永々棟」の広いお座敷がお教室です。

さっそく、ミモロもほかの生徒さんたちと並んで、まずは、舞の地である小舞謡を学びます。

そもそも「狂言小舞」は、狂言の中に登場する舞で、小舞謡を伴い、それに合わせて一人で舞うもの。狂言を修業する人は、この小舞と小舞謡からはじめ、姿勢や発声の基礎を作るのだそう。

最初に、柳本先生が、この日習う「泰山府君」という小舞の内容説明をしてくださいました。

桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

桜の花の短い命を惜しむ…という内容で、わずが2分弱の演目です。紙に書かれた小舞謡の言葉の横には、小さな短い線が、横や斜めについています。これは、声の高さを示す記号。さらに脇には、「扇広ゲ」「左へ廻り」など、舞の動作を示す言葉が添えられています。

「はい、お腹からしっかり声を出してください。もっと大きな声で…」と先生の声が座敷に響きます。

ミモロも大きく口を開けて、できるだけ大きな声を…出そうとするのですが、まずは、文字を読むが精いっぱい。「日頃、こんな大きな声出してないから、先生みたいに出せないよー」と小さな声でボソボソと。

「はい。喉を締めないように、お腹からですよー。前より出るようになりましたね。その調子…」と先生。

「哀れ一枝・・・・」と、ミモロも少しは、声がでるように…。

でも、ミモロが知っている歌のようにメロディーがなく、微妙な音の上げ下げと、節回しは、なかなか覚えられません。「どこの部分も同じになっちゃうー」確かに、ミモロの謡はお経のように聞こえます。

「ふーなかなかむずかしい…でも、歌えるようになったら、ステキ!」と思うミモロです。

さて、次は、扇の持ち方と使い方を習いました。「はい、こういう風に要のところを持って…」

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。

ミモロも一生懸命に、先生のマネを。「そう、その感じ…」小さな扇を手に、ミモロの気分は、徐々に高まってゆきます。「では、次は、舞台の構造と動くときの位置を覚えてください…」と先生。

「なるほど…こうなってるんだー」

「なるほど…こうなってるんだー」さぁ、いよいよ立って動きを学びます。

まずは、扇を構える姿勢から。「背筋を伸ばしてー。体重はいくぶん前にかける感じで…肩は上げないで…」と先生の声が飛びます。

「お、ミモロさん、なかなかいい感じですよ」と。

「うーなんか固まった感じ…。えーどうやって歩いたらいいのー」と、緊張に顔も引きつるミモロです。

さて、このお稽古の続きは、また明日…。

ちなみに、小舞のお稽古は、洋服のままで大丈夫。でも、必ず足袋を用意します。

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。

「えー足袋?どうしよう…足袋を履かないとお稽古に出られないんだって…」と心配したミモロ。でもいろいろ試行錯誤の末、なんとか足袋らしいものが作れました。 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね