お友達から「素晴らしい清水焼の品を作っている窯元さんが、見学できるの、行ってみたら…」と、勧められて、やってきたのは、山科の清水焼団地にある「雲楽窯」です。

ここは、創業120年、三代目となる斎藤雲楽さんは、京都清水焼伝統産業功労者であり、京都清水焼伝統工芸士でいらっしゃいます。

桜と楓、春と秋を巧みに組み合わせ、京都の美しさを表現した壺、「青抹陶雲錦(あおまつとううんきん)」。ここにほどこされた釉薬「青抹陶」は、この窯独自の釉薬で、独特の質感と微かに青みを漂わす、品格ある作品を生み出しています。

桜と楓、春と秋を巧みに組み合わせ、京都の美しさを表現した壺、「青抹陶雲錦(あおまつとううんきん)」。ここにほどこされた釉薬「青抹陶」は、この窯独自の釉薬で、独特の質感と微かに青みを漂わす、品格ある作品を生み出しています。お店の中を見て廻り、さまざまな作品の美しさに触れるミモロ。

「これ、みんな手づくりなんですよねー」と。ここでは、大量生産の陶器が、型で作られるのは違い、すべてひとつひとつ職人さんたちの手で作られたもの。店内の作品は、1000円から1000万円までという、ものすごく幅広い品ぞろえ。「キャー細かい青海波模様…これ描くの大変そう…」青いお皿を見て、感心しきり。

「工房の見学されますよねー」と言われ、「はい、よろしくお願いしまーす」と。お店の奥にある工房へ。

「わー広い…」

「わー広い…」 職人さんたちが、ろくろを回す場所が、窓際に並んでいます。

職人さんたちが、ろくろを回す場所が、窓際に並んでいます。「では、さっそく器づくりをご紹介します」と、説明および実演してくださるのは、ろくろ歴数十年という小川さん。「そこに座ってください…目の前の器を作ります」「はーい」とミモロは、お返事して小川さんの前に。

「わーすごい~」

「わーすごい~」

ろくろの上に置かれた土から、みるみる器が生まれて来ます。その速いこと…

同じ大きさの器を作るために、器の内側サイズの木を当てたり、ものさしのようなもので、厳密に大きさを揃えます。そして、指で、器に独特の趣を与える筋が…。

「もう、終わり?」

最後に指で器の中心部を押して、わずかなくぼみを作ります。

最後に指で器の中心部を押して、わずかなくぼみを作ります。「はい、できましたー」と、完成品の器の横に。

「あれー?大きさ違うよー」とミモロ。粘土は、乾かし、素焼きをすると、2割ほど小さくなるそう。

「どうぞ、さわってみて下さい…」「え?いいの?」「はい、これはお見せする見本ですから、後で、粘土に戻します。遠慮なく触ってください」と。

では、

ミモロは、小川さんがなさった作業のマネを…。

ミモロは、小川さんがなさった作業のマネを…。「なんか粘土って、ヒンヤリしてる…」

「ろくろは、昔は、足で蹴って廻していましたが、今は、電気…でも、それ以外、昔のやり方と変わりません」

形が整った器は、乾燥させた後に、高台の部分を削り、1度、素焼きされます。

形が整った器は、乾燥させた後に、高台の部分を削り、1度、素焼きされます。それから、下絵づけへ。

そして釉薬を被せます。

「あ、絵が見えなくなっちゃたー」

「あ、絵が見えなくなっちゃたー」 「大丈夫、窯で焼くと、また見えますよ」

「大丈夫、窯で焼くと、また見えますよ」「わードロドロ…」

「土や釉薬の素材は、全国に流通しています。でも、それぞれの窯で、独自のブレンドをして、その窯独特のものを作り上げて行くんです」

次に、窯へ。

「これが電気窯?」ここ「雲楽窯」は、1961年に全国初、電気窯を導入し、焼成に成功した窯。伝統の技を守るために、斬新な方法を大胆にも取り入れた、ある意味での革新的な窯なのです。

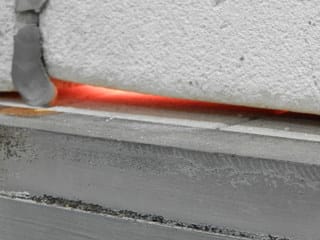

「これが電気窯?」ここ「雲楽窯」は、1961年に全国初、電気窯を導入し、焼成に成功した窯。伝統の技を守るために、斬新な方法を大胆にも取り入れた、ある意味での革新的な窯なのです。「焼けてるの?」と窯の隙間を覗きこむミモロ。

それ以上、近づいちゃダメよー。中から赤い光が見えています。

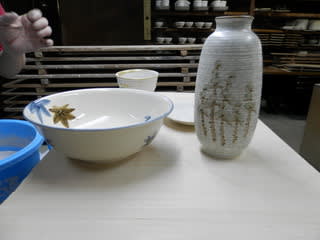

「これが焼きあがったもの。ここから、上絵を描き、色を変えるたびに、窯で焼いてゆくんです」

「ということは、いろんな色が使われた器は、何度も窯に入れるんですかー?」「そう、清水焼は、7回とも8回とも言われるほど、手間をかけているんですよ」

「清水焼は、見てわかるように、備前焼や萩焼とは趣が違い、華やかな焼物です。それは、茶道具など趣味の器を、作って来たからです。趣味の器は、どれだけ手がこみ、技巧を凝らしたかが競われます。職人たちも、自分の技を磨き、大名や公家など、だれも持っていないような器を好む、趣味人たちに納めたんです」

「手がこんでるから、値段が高いの?」

「技巧を凝らす手間も、もちろんかかりますが、納得がゆく作品を生み出すためには、何十個とつくり、その中から選ぶわけで、すべて手でつくり、電気窯といえども、かなりの失敗もでるんです」「えーひとつの作品の蔭に、たくさんの失敗作があるんだー。その費用も含まれているわけ?」「まぁ、それだけ手間も時間も、材料もかかるということです」「そうか、ひとつだけ作ってるんじゃないんだー。大変だねー」

「趣味の器ですから、雅で華やかなものが多いんです。また、昔は、今のように照明が明るくありません。昼でも、家の中は、結構暗かったわけで、夜ともなれば、ロウソクの灯りや行燈の光だけ、だから少しでも明るく見えるよう、室内には、金屏風や金色の多い襖絵置かれ、器も華やかなものが好まれたんです」「だから清水焼は、今も華やかな感じがするんだ~」

「ミモロちゃん、急須ってどうやって作るか、知ってますか?」「ううん、知らない…。器より複雑だよねー」

「では、急須の作り方をご紹介しますね」

急須のろくろ成型は、ここでしか見学できない独特の技だそう…。

*「雲楽窯」の詳しい情報は、ホームページから、どうぞ…。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロより

特許庁 商標登録第5629481号 copyright2010Sea Hawk Japan co.,ltd. All rights reserved.