ある日、京都の室町通を歩いていたミモロ。この通りは、昔から呉服商が多いところです。

「ここ入ってみよう~」と足を止めたのは、「唐草屋」という風呂敷専門店です。

明るい店内には、色とりどりの風呂敷が見えます。

「わ~いろんなのがあるんだ~」と、ミモロは店内の品々を見て回ります。

このお店は、明治34年創業の「宮井株式会社」という袱紗問屋から始まった老舗が、平成19年に風呂敷文化の発信、啓蒙活動の拠点として、京都、東京、名古屋に作った風呂敷専門店です。

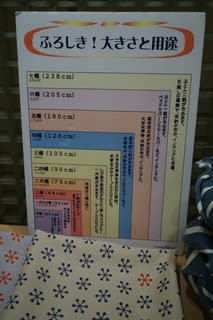

「風呂敷って、いろんなサイズがあるんだ~」と店内の表示をみて…ここには、小さなものから、大きなものまで様々な種類の風呂敷が揃っています。

サイズによって包むものも変わります。「これお弁当箱包むのにいいかも~」

「こんな感じでお弁当運ぶの~」と風呂敷でお弁当を包んだ姿をシュミレーションします。

ちょっと大きくない?「だってたくさん食べたいもの~」

ちょっと大きくない?「だってたくさん食べたいもの~」ここには、さまざまなデザイナーとのコラボで生まれた、アーティスティックなものをはじめ、京都の風物を盛り込んだ京都限定品もいろいろ。

「京都メトロ」と名付けられた風呂敷には、地下鉄の沿線の風物が描かれていました。

風呂敷は、まさに日本の文化。1枚の布で、あらゆるものが包めます。

ここでは、「風呂敷の包み方教室』も開催。お店を訪れた人には、包み方のレクチャーもしてもらえます。

「大きな荷物を運ぶときは、やっぱり肩に背負わなくちゃね~」と唐草模様の風呂敷で包み方の練習を…。

「重い~」

「重い~」

昔は、泥棒が使ったイメージが強い唐草の風呂敷。「きっと家の中のものを一度に運ぶには、風呂敷が便利だったんだじゃないの?」とミモロ。スーツケースのない時代、風呂敷は旅の必需品でした。

「ガラガラスーツケース引っ張らないで、こうやって背負えば、うるさくないのにね~」とミモロ。「でも、バス乗ったりするのに迷惑かなぁ~」

なんでも「唐草の風呂敷」は、明治時代に生産されるようになったものだとか。「え~もっと昔からあるって思ってた~」とミモロ。

「カラフルな唐草の風呂敷もあるんだ~」とミモロ。

「カラフルな唐草の風呂敷もあるんだ~」とミモロ。本当にいろいろな種類がいっぱいある店内。

「どれもいいなぁ~迷っちゃう~」ひとつひとつ見てゆくと、本当に楽しい風呂敷。

サイズや素材もさまざまで、スカーフにしたくなるデザイン性の高さも魅力。

「エコバックとしても使いたいね~」とミモロ。

京都のお土産に、また贈り物にしたくなる素敵な風呂敷です。

*「唐草屋」の詳しい情報はホームページで 風呂敷の使い方などもいろいろ載っています。

ブログを見たら、金魚をクリックしてね よろしく~ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら