「女性を幸せにしてくれる、女性のための神社があるのよー」と、お友達から聞いたミモロ。

「えー絶対にお詣りに行かなくちゃ!だって、ミモロも女の子だもーん!」と、ハリキッテ出かけたのは、河原町通と五条通の交差点から、南に下がった場所にある「市比賣神社」です。

この神社の歴史は古く、創建は、桓武天皇の時代の延暦14年(795)とか。つまり平安遷都(794年)の翌年にできた神社で、京都の発展に深い関わりをもっています。そもそも創建されたのは、当時、京都の市場の守護神としてのお役目のため。そう思うと、「市比賣」の文字に、市場のイメージが漂います。もともと堀川の西、七条の北あたりにあり、現在の場所には、天正10年(1591)、豊臣秀吉の時代に移転鎮座されました。商売繁盛の神様としても、厚い信仰を集めています。現在も京都中央市場には、守り神として分社が祀られ、全国の市場にも、「市比賣社」が祀られているそうで、ここが、その本宮となります。

ご祭神は、多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)、市寸嶋比賣命(いちきしまひめのみこと)、多岐都比賣命(たぎつひめのみこと)、神大市比賣命(かみおおいちひめのみこと)、下光比賣命(したてるひめのみこと)とすべて女性の神様たちです。そのため、昔から、皇女や公家の女性たちからの信仰も厚く、良縁、子授け、安産などのご利益が…

「女性の神さまばかりだから、女性の悩みがよく理解されて、お願い事が叶うんだー」と納得のミモロ。

さっそく参拝へ。まずは、龍のお口から出る水でお清めを。

そして本殿前へ。

「うー届かない…ねぇ手伝ってー」

はい、はい…ちょっと待ってね…無事に鈴を鳴らして、お願いを…。

しばらく深々と頭を下げて、ブツブツなにか言いながら、お願いをするミモロです。

さて、コンパクトな境内には、見どころ、お願いどころがいろいろ…。

まずは、毎日のように使うカードに感謝するカード塚。

ここでカードを清め、よりいっそうの働きをお願いします。

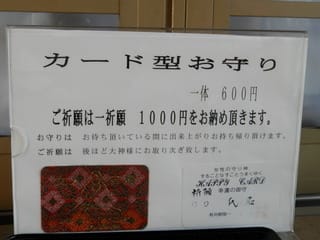

カード型お守り(600円)も、この神社の人気のお守り。

「することなすことうまくゆく HAPPY CARD」で、自分の名前を書いて、お財布などで携帯を。有効期限は1年。翌年、再び発行していただきます。

また、歴代の天皇の産湯に用いられたと伝わる名水「天之真名井(あまのまない)」。現在も名水として茶、生け花、書などに用いられているそう。

「なんか美味しそうなお水…」

この日も次々にこの水をポリタンクに入れ、持ち帰る人が…。

さらに、人気なのが、「姫みくじ」(600円)。可愛らしい姫だるまの姿で、中におみくじがはいってます。

ここは、姫だるまに、お願い事を書いて納める場所。たくさんの姫だるまが並んでいます。

「いろいろお願いすることあるよねー」とミモロもお願いを…。

週末は、全国から訪れる女性参拝者で、境内は、いっぱいに。

「女性の悩みっていろいろあるのよねー」と、ミモロ…。

*「市比賣神社」の詳しい情報は、ホームページで

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね

4枚セットで、変更も簡単。

4枚セットで、変更も簡単。

(奥が野間さん)

(奥が野間さん)