能の大成者である世阿弥が晩年、次男の元能(もとよし)に語った芸談を現代人にも分かりやすくした「現代語訳 申楽(さるがく)談儀(正しくは世子六十以後申楽談儀)」(観世元能著、水野聡訳)が発行されるという情報が、発行元の檜書店のFacebookに載っていた。

「風姿花伝」はひととおり目を通したのだが、「申楽談儀」の方は原文のままではとても読めず、早々にあきらめていた。今回、現代語訳が出版されることは朗報で、さっそく入手して読んでみたい。

■NHK-Eテレ「100分de名著 世阿弥 風姿花伝」

「風姿花伝」はひととおり目を通したのだが、「申楽談儀」の方は原文のままではとても読めず、早々にあきらめていた。今回、現代語訳が出版されることは朗報で、さっそく入手して読んでみたい。

■NHK-Eテレ「100分de名著 世阿弥 風姿花伝」

2009年10月、「みずあかり」の特設ステージで踊っている当時小学6年生のあやのちゃんを初めて見てから6年が経ちました。来春には高校を卒業し、舞踊家、邦楽家としてプロの道へ進むと伺っています。

それを前にして舞踊団花童の卒業公演が行われます。花童あやのとしての集大成をぜひご覧ください。

なお今回の目玉演目は「長唄 外記猿」だそうです。

この6年間を振り返りながら、あやのちゃんの写真(ほとんど蔵出し)をアップしてみました。

2014年5月 水前寺成趣園・能楽殿 「水前寺をどり」

2015年1月 くまもと森都心プラザホール 「熊本県邦楽協会演奏会」

2013年4月 城下町くまもと時代絵巻2013

2015年2月 高橋稲荷初午祭

2007年12月 祇園橋ポケットパーク 「おてもやん像 除幕式」

2014年4月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2010年10月 韓国・忠清南道 「2010世界大百済典」

2011年11月 熊本城本丸御殿 「秋夜の宴」

2011年2月 大阪ミナミ・湊町リバープレイス 「くまもと逸品縁日&ミナミあっちこっちラリー」

2011年10月 熊本城竹の丸 「秋のくまもとお城まつり」

2014年12月 くまもと県民交流館パレア 「花童くるみさん卒業公演」

2011年5月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2013年5月 水前寺成趣園・能楽殿 「水前寺をどり」

2011年12月 熊本市国際交流会館 「熊本県邦楽協会演奏会」

2011年4月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2012年1月 中国・上海市 「熊本上海事務所 開所式」

2014年1月 熊本城本丸御殿 「熊本城迎春行事 新春の邦楽」

2011年9月 熊本城本丸御殿 「秋夜の宴」

▼あやの 15歳。

それを前にして舞踊団花童の卒業公演が行われます。花童あやのとしての集大成をぜひご覧ください。

なお今回の目玉演目は「長唄 外記猿」だそうです。

■と き 平成27年12月23日(水・祝)午後1時開演

■ところ 熊本県伝統工芸館 地下1階

熊本市中央区千葉城町3-35

■入場料 無料

■ところ 熊本県伝統工芸館 地下1階

熊本市中央区千葉城町3-35

■入場料 無料

この6年間を振り返りながら、あやのちゃんの写真(ほとんど蔵出し)をアップしてみました。

2014年5月 水前寺成趣園・能楽殿 「水前寺をどり」

2015年1月 くまもと森都心プラザホール 「熊本県邦楽協会演奏会」

2013年4月 城下町くまもと時代絵巻2013

2015年2月 高橋稲荷初午祭

2007年12月 祇園橋ポケットパーク 「おてもやん像 除幕式」

2014年4月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2010年10月 韓国・忠清南道 「2010世界大百済典」

2011年11月 熊本城本丸御殿 「秋夜の宴」

2011年2月 大阪ミナミ・湊町リバープレイス 「くまもと逸品縁日&ミナミあっちこっちラリー」

2011年10月 熊本城竹の丸 「秋のくまもとお城まつり」

2014年12月 くまもと県民交流館パレア 「花童くるみさん卒業公演」

2011年5月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2013年5月 水前寺成趣園・能楽殿 「水前寺をどり」

2011年12月 熊本市国際交流会館 「熊本県邦楽協会演奏会」

2011年4月 熊本城本丸御殿 「春の宴」

2012年1月 中国・上海市 「熊本上海事務所 開所式」

2014年1月 熊本城本丸御殿 「熊本城迎春行事 新春の邦楽」

2011年9月 熊本城本丸御殿 「秋夜の宴」

▼あやの 15歳。

久しぶりにわが家近くの出町・池田町界隈を歩いてみた。市内の幹線道路の一つである県道303号(旧国道3号線)から一本裏道に入ると木々も多く、閑静な住宅街が続く。さすがに秋深しの感。往生院の紅葉を楽しんだ後、池田八幡宮へ向かったが修復工事で見られず、さらに岩立天満宮は石鳥居のひび割れで倒壊の危険性ありということで拝殿へは入れず。やむなく東の方へ向かい、県道303号を横切り、稗田町に入る。同じような住宅街の中を散策した後、今話題の映画「Foujita」の藤田嗣治(Leonard Foujita)画伯の旧居跡を見て帰る。帰る途中、出町の古刹妙教寺の隣にマンションが建ったおかげで埋められてしまった出町番所の空堀跡を眺め、寂しい気持になった。

長唄や端唄など、和楽では「ぞめき(騒き)」という言葉がよく出てくる。辞書には、「浮かれさわぐこと」や「遊郭や夜店などをひやかしながら歩くこと」「ひやかし客」のことなどとその意味が書かれている。「ぞめく」という動詞の名詞形が「ぞめき」。古い文献によると、遊郭の冷やかし客のことを京では「ぞめき」、江戸吉原では「とりんぼう」と呼んだとも書かれている。また、古くは「そめく」と濁らなかったそうだ。それではもともと「そめく」の語源はいったい何なのだろうか。

長唄や端唄など、和楽では「ぞめき(騒き)」という言葉がよく出てくる。辞書には、「浮かれさわぐこと」や「遊郭や夜店などをひやかしながら歩くこと」「ひやかし客」のことなどとその意味が書かれている。「ぞめく」という動詞の名詞形が「ぞめき」。古い文献によると、遊郭の冷やかし客のことを京では「ぞめき」、江戸吉原では「とりんぼう」と呼んだとも書かれている。また、古くは「そめく」と濁らなかったそうだ。それではもともと「そめく」の語源はいったい何なのだろうか。ここから先は僕の推測にすぎないが、「そ・めく」から来ているのではなかろうか。古い言葉で「そ」というのは「馬を追うときの声」や「相手の注意を引く声」を意味する感動詞だ。例えば「万葉集巻十四」に

左奈都良の 岡に粟蒔き 愛しきが

駒は食ぐとも 我はそとも追じ

という歌がある。

「さなつらの岡に蒔いた粟の種を私の愛しいお方の愛馬が食べても私は追っ払うなんてことはしません」という意味。

「めく」というのは「春めく」とか「ざわめく」のように、「そのような状態になる」「それに似たようす」を表す接尾語だ。つまり、「そめく」というのは、まるで馬追いでもするように騒々しいことを言ったのではないだろうか。

ちなみに江戸吉原では、冷やかし客のことを葦原(よしはら)に群生する「よしきり」に見立てて「吉原雀」とも言った。

※上の絵は鈴木春信の「張見世」

今日、前川清の「タビ好キ」(KBC九州朝日)という番組で、福岡県みやま市の瀬高町を巡っていた。2007年の市町村合併でみやま市となったが、瀬高町はかつて薩摩街道の宿場町として栄えた町。

僕は小さい頃から、この町の名前だけはよく知っていた。それは、玉名の母の生家に行く時、乗り降りする国鉄(現JR)の駅は「高瀬駅」。わりと近いところに「瀬高」というまぎらわしい名前の駅があると、よく大人たちの話題になっていたものだ。瀬高町の方では旧名「矢部川駅」から「瀬高駅」に駅名を変えたかったらしいが、36㎞しか離れていないところに「高瀬駅」があるのでやむなく「瀬高町駅」と名乗っていた。昭和31年4月に、「高瀬駅」が「玉名駅」に変わったので、同時に晴れて「瀬高駅」を名乗ったという。

瀬高町は旧柳河藩。わが家の目と鼻の先には、かつて加藤清正が柳河藩の家臣たちを住まわせた柳川丁があり、もともと瀬高には親近感を抱いているが、2009年に、瀬高町出身で、日本の児童文学界に偉大な足跡を残した與田準一の記念館が、みやま市の市立図書館内にオープンした時は、「評伝 海達公子」の著者・規工川佑輔先生の代理で開館式典に出席したり、今年の1月には、日本で唯一、瀬高町に伝わる「幸若舞」を初めて大江天満神社で観たりと、瀬高町との縁はこれからも続きそうである。

▼輿田準一記念館

▼大江幸若舞(※写真をクリックすると動画を再生します)

僕は小さい頃から、この町の名前だけはよく知っていた。それは、玉名の母の生家に行く時、乗り降りする国鉄(現JR)の駅は「高瀬駅」。わりと近いところに「瀬高」というまぎらわしい名前の駅があると、よく大人たちの話題になっていたものだ。瀬高町の方では旧名「矢部川駅」から「瀬高駅」に駅名を変えたかったらしいが、36㎞しか離れていないところに「高瀬駅」があるのでやむなく「瀬高町駅」と名乗っていた。昭和31年4月に、「高瀬駅」が「玉名駅」に変わったので、同時に晴れて「瀬高駅」を名乗ったという。

瀬高町は旧柳河藩。わが家の目と鼻の先には、かつて加藤清正が柳河藩の家臣たちを住まわせた柳川丁があり、もともと瀬高には親近感を抱いているが、2009年に、瀬高町出身で、日本の児童文学界に偉大な足跡を残した與田準一の記念館が、みやま市の市立図書館内にオープンした時は、「評伝 海達公子」の著者・規工川佑輔先生の代理で開館式典に出席したり、今年の1月には、日本で唯一、瀬高町に伝わる「幸若舞」を初めて大江天満神社で観たりと、瀬高町との縁はこれからも続きそうである。

▼輿田準一記念館

▼大江幸若舞(※写真をクリックすると動画を再生します)

白洲正子の紀行エッセイ「かくれ里」の冒頭にこんな一節がある。

――秘境と呼ぶほど人里離れた山奥ではなく、ほんのちょっと街道筋からそれた所に、今でも「かくれ里」の名にふさわしいような、ひっそりとした真空地帯があり、そういう所を歩くのが私は好きなのである。――

このイメージにピッタリだと思うのが熊本市西区松尾町平山にある「岩戸の里」である。平安時代の閨秀歌人・檜垣や剣豪宮本武蔵ゆかりの地でもある。雲厳禅寺の境内のベンチに腰かけて風景を眺めながら往古に思いを馳せ、日がな一日過ごしたいものである。

謡曲「檜垣」の冒頭、ワキの僧の詞には、この絶景を次のように表現している。

――秘境と呼ぶほど人里離れた山奥ではなく、ほんのちょっと街道筋からそれた所に、今でも「かくれ里」の名にふさわしいような、ひっそりとした真空地帯があり、そういう所を歩くのが私は好きなのである。――

このイメージにピッタリだと思うのが熊本市西区松尾町平山にある「岩戸の里」である。平安時代の閨秀歌人・檜垣や剣豪宮本武蔵ゆかりの地でもある。雲厳禅寺の境内のベンチに腰かけて風景を眺めながら往古に思いを馳せ、日がな一日過ごしたいものである。

謡曲「檜垣」の冒頭、ワキの僧の詞には、この絶景を次のように表現している。

これは肥後の国岩戸と申す山に居住の僧にて候。

さてもこの岩戸の観世音は。霊験殊勝の御事なれば。暫く参籠し所の致景を見るに。

南西は海雲漫漫として萬古心のうちなり。

人まれにして慰み多く。致景あって郷里をさる。

まことに住むべき霊地と思いて。三年があいだは居住仕って候。

さてもこの岩戸の観世音は。霊験殊勝の御事なれば。暫く参籠し所の致景を見るに。

南西は海雲漫漫として萬古心のうちなり。

人まれにして慰み多く。致景あって郷里をさる。

まことに住むべき霊地と思いて。三年があいだは居住仕って候。

1日(金・祝)

2日(土)

3日(日)

■早朝無料開園

元旦の朝は頬当御門前に集合!熊本城おもてなし武将隊による開門口上、

大太鼓の音で熊本城が開園します。

【時 間】午前6時~

※注意:早朝開園は頬当御門のみです。ほかの門は8時半から開門します。

■かわらけ配布

恒例の素焼きのさかずき(かわらけ)配布!

先着2016名です。好評につき「あっ」っという間になくなりますのでお早めに!

【時 間】午前5時30分より頬当御門前で整理券(一人一枚)配布

【場 所】宇土櫓前 ※午前6時~午前9時の間に整理券と引換

■新春祝獅子舞

新年を祝し、意気揚々と祝獅子舞が踊ります。

【時 間】午前6時20分~

【場 所】天守前広場

【出演者】新町獅子保存会

■天守閣登閣

天守閣から望む初日の出は圧巻!!今年は拝めるでしょうか?!

【時 間】午前6時30分~

【場 所】天守前広場

※入場規制する場合があります。

■新春太鼓

【時 間】午前6時30分~、午前7時20分~

【場 所】天守前広場

【出演者】代継太鼓保存会

■おもてなし武将隊新春演舞

【時 間】午前10時~、午後1時~、午後3時~(計3回)

【場 所】天守前広場

■新春箏のしらべ

本丸御殿に箏の音色が響きます。

【時 間】午前11時00分~、午後1時00分~

【場 所】本丸御殿

【出 演】箏演奏 藤川いずみ ほか

元旦の朝は頬当御門前に集合!熊本城おもてなし武将隊による開門口上、

大太鼓の音で熊本城が開園します。

【時 間】午前6時~

※注意:早朝開園は頬当御門のみです。ほかの門は8時半から開門します。

■かわらけ配布

恒例の素焼きのさかずき(かわらけ)配布!

先着2016名です。好評につき「あっ」っという間になくなりますのでお早めに!

【時 間】午前5時30分より頬当御門前で整理券(一人一枚)配布

【場 所】宇土櫓前 ※午前6時~午前9時の間に整理券と引換

■新春祝獅子舞

新年を祝し、意気揚々と祝獅子舞が踊ります。

【時 間】午前6時20分~

【場 所】天守前広場

【出演者】新町獅子保存会

■天守閣登閣

天守閣から望む初日の出は圧巻!!今年は拝めるでしょうか?!

【時 間】午前6時30分~

【場 所】天守前広場

※入場規制する場合があります。

■新春太鼓

【時 間】午前6時30分~、午前7時20分~

【場 所】天守前広場

【出演者】代継太鼓保存会

■おもてなし武将隊新春演舞

【時 間】午前10時~、午後1時~、午後3時~(計3回)

【場 所】天守前広場

■新春箏のしらべ

本丸御殿に箏の音色が響きます。

【時 間】午前11時00分~、午後1時00分~

【場 所】本丸御殿

【出 演】箏演奏 藤川いずみ ほか

2日(土)

■新春の邦楽

【時 間】午前11時00分~、午後1時00分~

【場 所】本丸御殿

【出 演】中村花誠と花と誠の会

舞踊団花童「ザ・わらべ、こわらべ」

吟道清吟流 向山侑真・侑珠他

【料 金】熊本城入園料が必要です。

※入場者が多数の場合は、入場を制限することがあります。

【時 間】午前11時00分~、午後1時00分~

【場 所】本丸御殿

【出 演】中村花誠と花と誠の会

舞踊団花童「ザ・わらべ、こわらべ」

吟道清吟流 向山侑真・侑珠他

【料 金】熊本城入園料が必要です。

※入場者が多数の場合は、入場を制限することがあります。

3日(日)

■新春熊本城本丸御殿“能”~第16回初謡 in 熊本城~

【時 間】午後1時~

【場 所】本丸御殿

【出 演】金春流

【内 容】連吟「鶴亀」

仕舞「弓八幡」「嵐山」

高砂

【料 金】熊本城入園料が必要です。

※入場者が多数の場合は、入場を制限することがあります。

【時 間】午後1時~

【場 所】本丸御殿

【出 演】金春流

【内 容】連吟「鶴亀」

仕舞「弓八幡」「嵐山」

高砂

【料 金】熊本城入園料が必要です。

※入場者が多数の場合は、入場を制限することがあります。

「大本営陸軍部発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり!」

本日12月8日は太平洋戦争開戦の日。74年前のこの日の朝、紺屋町の元九電熊本支店の屋上にあった熊本市防空監視哨の一番立ちの任務についた僕の父は、異常な興奮と緊張感の中で開戦第一日目を迎えた。当時、島崎の第七青年学校に勤務していた父は、陸軍歩兵伍長の資格で第七青年学校の班長としてこの任務に着いたのである。防空監視哨というのは、各都市において空襲に備えて置かれた監視哨で、任務は望楼に立って敵の機影を視認したり、爆音を耳にした場合は、市の防空監視哨長に報告するのだが、この報告が時には警戒警報あるいは空襲警報、避難命令となって市民に伝えられたのである。しかし、この日は敵機の来襲もなく、緊張とは裏腹に平穏な、気合抜けの一日が過ぎて行ったという。

昭和29年頃の紺屋今町周辺。白川に沿って走る道路が国道3号線。白川べりのビルが防空監視哨があった元九電熊本支店。手前は日銀熊本支店前を通って辛島町方面へ。

開戦2年前の8月、野砲第六聯隊の教練指導員講習会に参加した父(前列右から二人目)

本日12月8日は太平洋戦争開戦の日。74年前のこの日の朝、紺屋町の元九電熊本支店の屋上にあった熊本市防空監視哨の一番立ちの任務についた僕の父は、異常な興奮と緊張感の中で開戦第一日目を迎えた。当時、島崎の第七青年学校に勤務していた父は、陸軍歩兵伍長の資格で第七青年学校の班長としてこの任務に着いたのである。防空監視哨というのは、各都市において空襲に備えて置かれた監視哨で、任務は望楼に立って敵の機影を視認したり、爆音を耳にした場合は、市の防空監視哨長に報告するのだが、この報告が時には警戒警報あるいは空襲警報、避難命令となって市民に伝えられたのである。しかし、この日は敵機の来襲もなく、緊張とは裏腹に平穏な、気合抜けの一日が過ぎて行ったという。

昭和29年頃の紺屋今町周辺。白川に沿って走る道路が国道3号線。白川べりのビルが防空監視哨があった元九電熊本支店。手前は日銀熊本支店前を通って辛島町方面へ。

開戦2年前の8月、野砲第六聯隊の教練指導員講習会に参加した父(前列右から二人目)

長唄三味線の松浦奈々恵(杵屋三澄那)さんのフェイスブックに、三味線にカンガルーの皮を使っているという話が載っていた。ヘェ~、三味線には猫や犬の皮を使っているという話はよく聞くけれど、カンガルーというのは初耳だ。なんでも猫の皮が高品質で値も高いと聞いたことがある。でも猫や犬の皮を採集している人ってどこにいるのだろう。一度もお目にかかったことはない。そういえば、三味線のもととなった沖縄や奄美の三線は蛇皮を使っているが、供給は間に合っているのだろうか。カンガルーはまだワシントン条約には引っ掛からないのかな。

長唄三味線の松浦奈々恵(杵屋三澄那)さんのフェイスブックに、三味線にカンガルーの皮を使っているという話が載っていた。ヘェ~、三味線には猫や犬の皮を使っているという話はよく聞くけれど、カンガルーというのは初耳だ。なんでも猫の皮が高品質で値も高いと聞いたことがある。でも猫や犬の皮を採集している人ってどこにいるのだろう。一度もお目にかかったことはない。そういえば、三味線のもととなった沖縄や奄美の三線は蛇皮を使っているが、供給は間に合っているのだろうか。カンガルーはまだワシントン条約には引っ掛からないのかな。8年ばかり前、馬頭琴のコンサートを開いたことがある。中国内モンゴル出身のリポーさんという奏者に来ていただいたのだが、馬頭琴の場合はたしか胴の部分は木製と馬皮製があって、リポーさんは会場の広さや曲などで使い分けていた記憶がある。広いホールでは木製でないと音が届かなかった。馬皮はやわらかい音で小さな会場では聞きやすい。岡林立哉さんなどは馬皮製を使っておられたと思う。

ちなみにかくいう僕自身は弦楽器と言えば、ウクレレしか触ったことがないのでよくわからないのだが、弦楽器の胴や棹や絃などの材質というのはこれから変わっていくのだろうか。

12月6日(日)17:30~20:50 早川倉庫(熊本市中央区万町2丁目4)

【曲目】

二人でお酒を

別れても好きな人

舟唄

ウイスキーが、お好きでしょ

心のこり

NEVER SAY GOODBYE ちょっと待って下さい

すずめの涙

つぐない

ホテル

ズルい女

恋におちて Fall in Love

ながれうた エピソード1(新曲)ほか

二人でお酒を

別れても好きな人

舟唄

ウイスキーが、お好きでしょ

心のこり

NEVER SAY GOODBYE ちょっと待って下さい

すずめの涙

つぐない

ホテル

ズルい女

恋におちて Fall in Love

ながれうた エピソード1(新曲)ほか

「板に付く(いたにつく)」

一 般:物腰などがその職業・立場等によく似合っている。

歌舞伎:俳優の芸(演技)が舞台に調和している。

「市松模様(いちまつもよう)」

色違いの正方形を互い違いに組み合わせた紋様。石畳模様。寛保元年(1741)若衆方(のちに女方)の初代佐野川市松がこの模様の衣装を着たことから、-般の女性たちも競ってこの模様を使ったため大流行し、市松模様と呼ばれた。

「裏方(うらかた)」

歌舞伎の発展・進化に伴って、次第に職掌が分業化され、舞台に出て観衆と向き合う役者、楽屋で働く裏方、見物席・事務所で働く表方に専業化していった。「裏方」には、狂言役者(劇作家)、地方(音楽演奏者)、大道具方、小道具方、衣装方、床山(髪師)などが含まれた。(現代は照明・音響担当者も)

「大詰(おおづめ)」

一 般:物事の最終段階。

歌舞伎:長い作品の最終幕。江戸では、寛政期(18世紀末)まで、-日の長い作品を一番目(時代物)と二番目(世話物)に分けて上演していた。-番目の最後の幕を大詰、二番目の最後の幕を大切(大喜利)といっていた。

「十八番(おはこ)」

得意芸。よくやる動作。七代目市川団十郎が幕末に家代々の俳優が得意としてきた芸18作品を選び、『歌舞伎十八番』と名付けたことから始まっている。

「黒幕(くろまく)」

- 般:自分は表に出ず、他人を換って、影響力を行使する人。

歌舞伎:歌舞伎の黒幕は、主として夜の場面を表す背景幕として使われるほか、死んだという設定の人物を消す(隠す)ための消し幕や、舞台の不必要な部分を隠す幕(袖幕など)としても使用され、見えないという記号になっている。

「羞金(さしがね)」

一 般:陰で人を操ったり、そそのかしたりすること。

歌舞伎:黒く塗った樟の先に針金をつけ、蝶・小鳥・小動物や鬼火などを換る小道具。黒は見えない約束なので、黒く塗った細い竹竿の先端に、じやり糸という濃紺の細い糸やクジラの髭、またはピアノ線を付けて弾力を持たせ、その先に造り物の蝶々や雀をつけて換作する。焼酎火(幽霊が出る時に燃える火)などが登場する場面でも使われる。「後ろで糸を引く奴がいる」のように使われる。差金・黒衣・黒幕は人形浄瑠璃と歌舞伎の用語から出ているが、差金の概念はまったく別である。

「修羅場(しゅらば)」

一 般:激しい争いの場面。

歌舞伎:写実的な戦闘場面。

「正念場(しょうねんば)」

最も大事なところ。ここぞという大切な場面。歌舞伎でほ、役の本心・心底を表現する大切な場面を性根場(しょうねば)といい、それが転訛した。

「世界(せかい)」

江戸時代の中ごろからさかんに使われてきた言葉。歌舞伎狂言の特色を知るうえで、きわめて重要なキーワードのひとつ。狂言の背景になる時代、事件(ストーリー)、登場人物の名前とその性格・立場・行動パターン・おもな場面設定などすべての面にわたり、大幅な改変を許さない、作劇上の前提としてあらかじめ存在する枠組みを指して、これを「世界」と名付けていた。

「泥仕合(どろじあい)」

一 般:お互いに相手の弱点を暴きあうような醜い争い。

歌舞伎:泥まみれで行う立廻り。

「どんでん返し(どんでんがえし)」

一 般:物事が最後になってひっくり返る。

歌舞伎:立体的に飾ってある屋体を90度後ろに倒し、背景の絵が描かれている底辺を垂直に立てる舞台転換。がんどう返しとも言う。どんでん返しの演出は大詰に行われる。

「なあなあ」

一 般:物事を馴れ合いで行う。

歌舞伎:歌舞伎の定型的な演技の一つ。二人の登場人物が内緒話をする場面で、甲が乙の耳元に口を寄せて「なあ」といい、乙が「なあ」とうなずき返す。

「のべつ幕なし(のべつまくなし)」

一 般:物事が絶え間なく続くこと。、

歌舞伎:のべつはひっきりなし、ぶっつけの意味。幕間のない長丁場の芝居を形容する語。

「ノリ」

歌舞伎:「音楽に乗って演技すること」、動詞「糸(三味線の絃)に乗る」のこと。

能・狂言:「リズム感」「リズム形式」の意。

「ノル」は「鮮明にリズムを表わすこと」「テンポを速めること」「拍子に合わせる部分」。

「花道(はなみち)」

一 般:華やかな行路。惜しまれて引退する。ゴルフ場のグリーン手前のフェアウェイ。

歌舞伎:客席左後方から客席の中を通り舞台まで延びている道。役者の登場(出端の芸)と退場(引込みの芸)の両方に使われる。それだけ、場幕の内に消えたあとに残る感動の余韻を楽しもうとする観客大衆の心情を反映しているのである。

*初期の歌舞伎では役者に祝儀を捧げることがあった。観客が芸能者に衣装、布施、金銭を当座の褒美として与えることも古いならわしだった。現代でもカーテン・コールの時に花束を渡したり、お芝居などではお金を紙に包んで舞台上に投げることもある。

「めりはり」

ー 般:物事に起伏がある。

歌舞伎:せりふの音の緩急・強弱・高低・伸縮がハツキリしていて、観客に鮮やかに聞こえること。

(参照資料)国立音楽大学附属図書館資料より

一 般:物腰などがその職業・立場等によく似合っている。

歌舞伎:俳優の芸(演技)が舞台に調和している。

「市松模様(いちまつもよう)」

色違いの正方形を互い違いに組み合わせた紋様。石畳模様。寛保元年(1741)若衆方(のちに女方)の初代佐野川市松がこの模様の衣装を着たことから、-般の女性たちも競ってこの模様を使ったため大流行し、市松模様と呼ばれた。

「裏方(うらかた)」

歌舞伎の発展・進化に伴って、次第に職掌が分業化され、舞台に出て観衆と向き合う役者、楽屋で働く裏方、見物席・事務所で働く表方に専業化していった。「裏方」には、狂言役者(劇作家)、地方(音楽演奏者)、大道具方、小道具方、衣装方、床山(髪師)などが含まれた。(現代は照明・音響担当者も)

「大詰(おおづめ)」

一 般:物事の最終段階。

歌舞伎:長い作品の最終幕。江戸では、寛政期(18世紀末)まで、-日の長い作品を一番目(時代物)と二番目(世話物)に分けて上演していた。-番目の最後の幕を大詰、二番目の最後の幕を大切(大喜利)といっていた。

「十八番(おはこ)」

得意芸。よくやる動作。七代目市川団十郎が幕末に家代々の俳優が得意としてきた芸18作品を選び、『歌舞伎十八番』と名付けたことから始まっている。

「黒幕(くろまく)」

- 般:自分は表に出ず、他人を換って、影響力を行使する人。

歌舞伎:歌舞伎の黒幕は、主として夜の場面を表す背景幕として使われるほか、死んだという設定の人物を消す(隠す)ための消し幕や、舞台の不必要な部分を隠す幕(袖幕など)としても使用され、見えないという記号になっている。

「羞金(さしがね)」

一 般:陰で人を操ったり、そそのかしたりすること。

歌舞伎:黒く塗った樟の先に針金をつけ、蝶・小鳥・小動物や鬼火などを換る小道具。黒は見えない約束なので、黒く塗った細い竹竿の先端に、じやり糸という濃紺の細い糸やクジラの髭、またはピアノ線を付けて弾力を持たせ、その先に造り物の蝶々や雀をつけて換作する。焼酎火(幽霊が出る時に燃える火)などが登場する場面でも使われる。「後ろで糸を引く奴がいる」のように使われる。差金・黒衣・黒幕は人形浄瑠璃と歌舞伎の用語から出ているが、差金の概念はまったく別である。

「修羅場(しゅらば)」

一 般:激しい争いの場面。

歌舞伎:写実的な戦闘場面。

「正念場(しょうねんば)」

最も大事なところ。ここぞという大切な場面。歌舞伎でほ、役の本心・心底を表現する大切な場面を性根場(しょうねば)といい、それが転訛した。

「世界(せかい)」

江戸時代の中ごろからさかんに使われてきた言葉。歌舞伎狂言の特色を知るうえで、きわめて重要なキーワードのひとつ。狂言の背景になる時代、事件(ストーリー)、登場人物の名前とその性格・立場・行動パターン・おもな場面設定などすべての面にわたり、大幅な改変を許さない、作劇上の前提としてあらかじめ存在する枠組みを指して、これを「世界」と名付けていた。

「泥仕合(どろじあい)」

一 般:お互いに相手の弱点を暴きあうような醜い争い。

歌舞伎:泥まみれで行う立廻り。

「どんでん返し(どんでんがえし)」

一 般:物事が最後になってひっくり返る。

歌舞伎:立体的に飾ってある屋体を90度後ろに倒し、背景の絵が描かれている底辺を垂直に立てる舞台転換。がんどう返しとも言う。どんでん返しの演出は大詰に行われる。

「なあなあ」

一 般:物事を馴れ合いで行う。

歌舞伎:歌舞伎の定型的な演技の一つ。二人の登場人物が内緒話をする場面で、甲が乙の耳元に口を寄せて「なあ」といい、乙が「なあ」とうなずき返す。

「のべつ幕なし(のべつまくなし)」

一 般:物事が絶え間なく続くこと。、

歌舞伎:のべつはひっきりなし、ぶっつけの意味。幕間のない長丁場の芝居を形容する語。

「ノリ」

歌舞伎:「音楽に乗って演技すること」、動詞「糸(三味線の絃)に乗る」のこと。

能・狂言:「リズム感」「リズム形式」の意。

「ノル」は「鮮明にリズムを表わすこと」「テンポを速めること」「拍子に合わせる部分」。

「花道(はなみち)」

一 般:華やかな行路。惜しまれて引退する。ゴルフ場のグリーン手前のフェアウェイ。

歌舞伎:客席左後方から客席の中を通り舞台まで延びている道。役者の登場(出端の芸)と退場(引込みの芸)の両方に使われる。それだけ、場幕の内に消えたあとに残る感動の余韻を楽しもうとする観客大衆の心情を反映しているのである。

*初期の歌舞伎では役者に祝儀を捧げることがあった。観客が芸能者に衣装、布施、金銭を当座の褒美として与えることも古いならわしだった。現代でもカーテン・コールの時に花束を渡したり、お芝居などではお金を紙に包んで舞台上に投げることもある。

「めりはり」

ー 般:物事に起伏がある。

歌舞伎:せりふの音の緩急・強弱・高低・伸縮がハツキリしていて、観客に鮮やかに聞こえること。

(参照資料)国立音楽大学附属図書館資料より

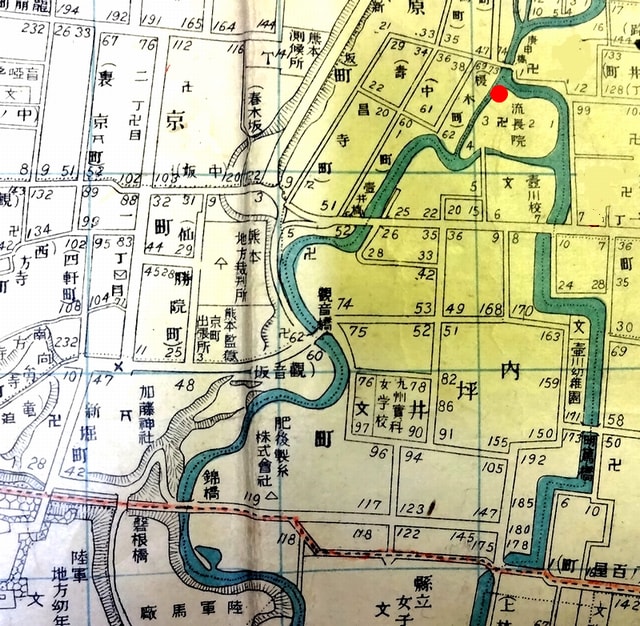

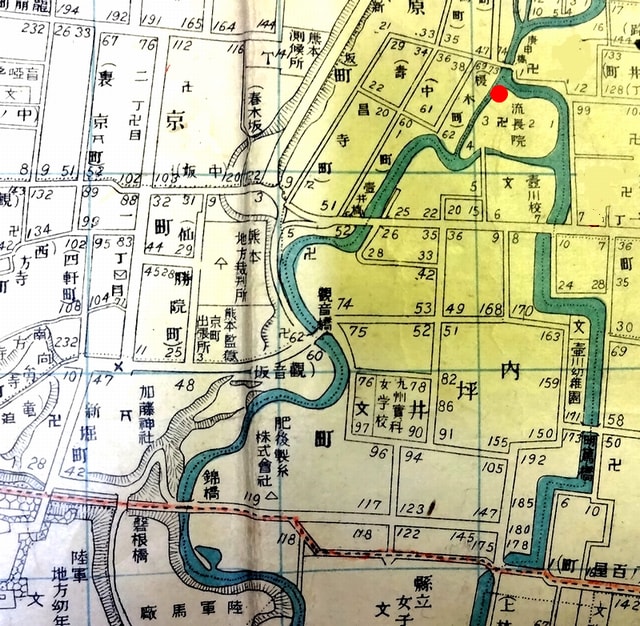

先日面白い話を聞いた。壺川小学校の裏の道を歩いていると、下の現在の地図の赤いポイントの家の前に差し掛かった時、ちょうど僕よりひとまわり以上は年上かと思しきご高齢の男性が家から出て来られた。軽く会釈を交わして通り過ぎようとしたのだが、ここで出会ったのも何かの縁と思いたずねてみた。「ここら辺は昔、坪井川が流れていたんですか?」すると「あゝそうだよ」と。そして興味深い話を次々と語られた。曰く、「今のわが家の下を川がながれていた」「家の裏には昔の土手の跡が今でもある」「流長院のところは中洲になっていた」「今のわが家の辺りは流れが早くなっていて、遡ってきた川舟はいつも難儀して、土手から綱で引っ張っていた」「今の坪井川の流れている辺りは淀んだ泥川だった」等々。

下の大正時代の地図に当てはめて見るとまさにその通り。往時の風景が目に浮かぶようだった。河川改修が行われたのは昭和初期だとは聞いているが、昔の坪井川をご存じの方に出会うとは思わなかった。

下の大正時代の地図に当てはめて見るとまさにその通り。往時の風景が目に浮かぶようだった。河川改修が行われたのは昭和初期だとは聞いているが、昔の坪井川をご存じの方に出会うとは思わなかった。

▼現在の地図

▼大正時代の地図

2015年8月30日 熊本市民会館大ホール

第17回 熊本いのちの電話 チャリティ公演

ラジオドラマ「ぬれわらじ」より 原作:木村祐章

構成・振付:中村花誠 作曲:今藤珠美 作調:藤舎千穂 出演:舞踊団花童/花喜楽

第17回 熊本いのちの電話 チャリティ公演

ラジオドラマ「ぬれわらじ」より 原作:木村祐章

構成・振付:中村花誠 作曲:今藤珠美 作調:藤舎千穂 出演:舞踊団花童/花喜楽

▼ぬれわらじ

キリシタンの島、夢の島などと呼ばれ、人びとの旅情をさそう天草島だが、この島には貧しいがゆえに悲しい一生を送った乙女たちの哀話がある。身体を張って出稼ぎをする、からゆきさんと呼ばれる彼女たち。そして故郷を後に彼女たちがたどる運命は数奇なものだ。“ぬれわらじ”とは彼女らが出稼ぎのため後髪をひかれる思いで故郷をたち、最初に旅装をといた宿をいう。

このからゆきさんの物語を綴ったラジオドラマ「ぬれわらじ」。作家で、熊本県文化財委員をかね、肥後地方の郷土史に詳しい木村祐章氏が、天草に取材、書き下ろしたドラマで、昔外地に働いた人びとの話をもとに創作している。

ドラマはそうしたからゆきさんの一人かめさんの17才から79才までの一生を回想形式で描く。物心ついてから、唐芋といわしの外は、腹一杯喰ったことのないかめさん。彼女は村の若者忠平との恋も割かれ、行方も知らされず、石炭船の底に乗せられて外地に身を沈める。忠平との思い出を胸に秘めての香港、シンガポールでの生活、そうした中に咲いた恋も、戦争によってふみにじられてしまう。……

故郷天草にもどったかめさんの生活は甥夫婦のお情けで、漁具を入れる小屋に畳を二枚敷いてもらい、甥たちのとって来る小魚を売り歩くというみじめなものだった。

昭和38年6月8日(土)21:30~22:00

NHK第2「ラジオ小劇場」にて全国放送

NHK第2「ラジオ小劇場」にて全国放送

▼写真をクリックすると動画を再生します

テレビでは京都祇園の年末行事「事始め」のニュースが流れている。芸舞妓が、13日は芸事の師匠やなじみの店を回って、この1年のお礼や新年を迎える挨拶をするしきたりだそうだ。

テレビでは京都祇園の年末行事「事始め」のニュースが流れている。芸舞妓が、13日は芸事の師匠やなじみの店を回って、この1年のお礼や新年を迎える挨拶をするしきたりだそうだ。