●温泉街

従化からの路線バスが進んできた道は温泉東路という通りで、流渓河という大きな川の東側を川と平行に南北に伸びています。この通りに沿って、たくさんの温泉宿が並んでおり、私が泊まった「北渓松林酒店」も、老舗「広州温泉賓館」のレセプションも、その他の各大規模旅館もこの通りに面していて、中国では珍しい本格的な温泉街が形成されています。通りには宿名とともに「客室あるよ」や「入浴できるよ」のサインを出した看板も立っており、通り沿いにはお土産屋さんもずらっと並んでいます。

通りにはレンタサイクルの自転車もたくさん並んでいましたが、何しろ連日の大雨ですから活躍できず、「温泉路」バス停前の空きスペースに大量駐輪されていました。また豪雨に街の排水が追いつかず、温泉街の随所で冠水が発生しており、右(下)画像の箇所では脛まで浸かるほどの水嵩まで道路が浸水していました。こんな状況で靴を履くのは無意味なので、温泉街の中を散策する際には、持参していたサンダルが大活躍してくれました。海外旅行ではどの国でもとにかくサンダルが役に立ちます。

温泉街を流れる川が氾濫寸前になるほどの大雨で、とても観光するような状況ではなかったのですが、それでもこの日は週末だからか、日が暮れる頃になると、温泉街には次々に宿泊目当ての車が押し寄せ、そうした車に対する客引き合戦が温泉東路のあちこちで繰り広げられるようになりました。通り沿いの温泉旅館は、少しでも目立とうと、派手なネオンサインを輝かせていました。

●温泉街での食事

(1)夕食

私が泊まった宿は素泊まりでしたから、夕朝ともに温泉街へ繰り出して適当に店を探しました。まずは夕食から。温泉東路から一本東側で並行している通りにはレストランが固まっているところがあったので、あてもなくその中の一軒に入ってみました。

私が座った席の前方の壁に貼り出されていたチラシによれば、この店の名物は「野生土狗仔」、つまり野生コオロギ。イナゴの佃煮なら私も食べたことがありますけど、コオロギはちょっと・・・。東南アジアではコオロギを食する地域もあると聞いたことがありますが、広東人も好んで食べるんですね。広東人は「飛ぶものは飛行機以外、泳ぐものは潜水艦以外、四つ足は机と椅子以外なんでも食べる」と言う表現に改めて納得です。

さすがに昆虫食は御免蒙りたいので、この時は無難に麻婆豆腐とスペアリブのフライを注文しました。麻婆豆腐は完全に広東風のマイルドな味付け。むしろ揚げ物の方がピリ辛で、ビールが欲しくなる味付けでした。

温泉街にはスーパーマーケット(中国語で「超市」)が数軒あるので、買い物に不自由しません。上画像ではスーパーマーケットの右隣に銀行ATMが並んでいますが、このように温泉街にはプラスやシーラスが使えるATMも数カ所あるので、現金調達の心配も不要です(スキミングの危険性まではわかりませんが…)。

先ほどのピリ辛料理でビールが欲しくなった私は、食後にスーパーマーケットに入って、夜食用のおつまみと一緒に缶ビールを購入しました。今回手にした銘柄は「ハルビンビール」なるもの。その名の通り旧満州の黒竜江省で生産されており、1900年にロシア人が設立した中国最古のビールとして、知る人ぞ知る老舗ブランドです。味に関しては…あんまりおいしくないかな。

(2)朝食

翌日の朝食は、温泉東路と流渓河に挟まれた「毅華温泉酒店」というグレードの高そうなホテルに入ってみました。玄関前の看板には朝食だけでもOKという旨が書かれており、実際にスタッフに尋ねてみたところ「2階のレストランへどうぞ」とのことでしたので、他のお客さんと一緒にエレベータで2階へ上がってみました。

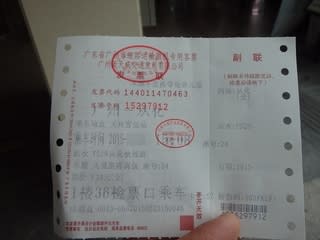

2階のレストランは川を臨む明るい大広間で、家族連れを中心に大勢のお客さんで賑わっていました。広州市街から近い場所にあるためか、悪天候なんか関係なく、週末を従化温泉でのんびり過ごすファミリーが多いんですね。このレストランはセルフサービス式ですが、料金は固定ではなく、食べた品数や品目によって異なります。はじめに手渡される伝票を片手にしながら、セルフで自分の好きな料理を取るのですが、その際に伝票を各料理の前にいるスタッフに提示して、料金分のスタンプを捺してもらい、最終的にスタンプの合計数に応じた料金を精算するという仕組みです。

メニューは大変豊富でより取り見取り。どれも美味しそうだったので、全部食べてみたかったのですが、今回は点心類を中心に上画像のものをチョイス。実際にいずれも美味かったのですが、この3品で〆て53元(1,000円)という朝食にしてはやや贅沢なお値段。ホテルだから高いのかなと思いつつ、食後にフロントに掲示されていた宿泊料金表を見てビックリ。なんと一番安い部屋ですら1180元(22,000円強)もするのでした。もちろん実際にはその表示価格から割引されるのでしょうけど、それにしても高い価格設定ですし、そんな高い宿なのに館内はお客さんで溢れているのですから、中国の富裕層には恐れ入ります。

●広東温泉賓館

従化温泉に数ある旅館の中でも随一の老舗であり且つシンボル的存在でもある「広東温泉賓館」。レセプション(左or上画像)は温泉東路の「温泉路」バス停前にあるのですが、それ以外のすべての施設は川の対岸の広大な敷地に広がっており、構内図を見るだけでも巨大な豪華リゾート施設であることがわかります。建物に入らず敷地内を散歩するだけなら自由なので、傘をさしながら簡単に構内を歩いてみることにしました。

連日の豪雨を受けていまにも氾濫しそうな濁流を渡り、対岸のゲートをくぐります。

ゲートをくぐった左側の擁壁には、室内温泉プールを紹介する写真が並んでいました。これらを見る限り、温泉プールはみんなでワイワイ楽しむための施設であり、日本の温泉風情とは縁遠いものであることがわかります。右(下)画像には電動カートが写っていますが、これは広大な構内を移動するためのものであり、このカートは定期的に園内および対岸のレセプションを巡回しています。

この旅館はそもそも共産党幹部の保養所のような存在であり、迎賓館のような機能も果たしたようです。擁壁には過去ここを訪れた著名人の写真が並べられていました。左上(最上)の画像は中華人民共和国の第2代国家主席である劉少奇が1959年と1961年に当地を滞在した際のもの。温泉で寛いでいたこの時の劉少奇は、まさかその後の文革で自分が標的となって非業の死を遂げるとは想像だにしなかったことでしょうね。劉少奇に続いて紹介されている右上(上から2番目)の画像はおなじみ周恩来で、1957年、1959年、1960年と少なくとも3回この温泉へ訪れているようです。こうした共産党の歴代幹部のほか、ベトナムのホーチミン(胡志明)(左下or上から3番面の画像)、そして米中国交正常化の立役者であるニクソンも写っています(右下or最下段の画像)。ただニクソンの写真は1976年に撮影されたものらしく、この2年前に彼はウォーターゲート事件で大統領をすでに辞任していますから、私的な旅行あるいは何かの特使で訪中した際に、この従化温泉にも立ち寄ったのでしょう。

とにかく敷地は広大ですから、利用客は定期運行の電動カートのみならず、自分の車でも構内移動していました。右(下)画像の建物はレストラン棟らしく、ちょうど朝食時だったので、大勢のお客さんがひっきりなしに出入りしていました。

ゲートをくぐった先の真正面の、最も目立つ場所に立っているのが「嶺南第一温泉」の碑です。嶺南、つまり南嶺山脈より南側の地域(ザックリ言えば華南エリア)で一番の温泉だ、という意味かと思われます。この石碑の下からは湯気が上がっており…

石碑の下に据え付けられている石の湯溜まりには、70℃近いアツアツの温泉が張られており、中を覗いてみますと赤いネットに入った温泉卵がつくられていました。さすがに激熱のお湯を直に触れることはできなかったのですが、簡単にテイスティングしたところ、無味無臭であっさりしたタイプのお湯でした。従化温泉は花崗岩の岩盤を走る断層から噴き上がって湧く非火山性の温泉であるらしく、同じような仕組みで地下深くから湧き出す非火山性温泉としては、日本では愛媛県の道後温泉など西日本で多くみられますが、温泉が生成される過程が似ているためか、この従化温泉も道後温泉に似たような泉質であるように感じられました。

さらに奥へ進むと、潅木の中に周恩来と思しき銅像を発見。その先へと続くゲートをくぐったさきには…

先ほどゲート前の写真で紹介されていた室内温泉プールがありました。内部も様子に関心はあったものの、温泉マニアの一人旅に温泉プールは似つかわしくありませんし、そもそもお湯のクオリティを楽しむ施設ではないでしょうから、今回は外観を眺めるだけにとどめておきました。

●広東省幹部療養院

私が宿泊した「北渓松林酒店」の手前には「広東省幹部療養院」という厳めしい名前の宿泊施設が隣接していました。名前こそ堅苦しいのですが、役人とは無関係な一般客も利用可能であり、「広州温泉賓館」に引けを取らないほど、こちらも広大な敷地と多くの施設を擁しています。上画像に写っているレセプション棟はいまいち冴えない外観なのですが…

道標や案内図で記されているように、構内には宿泊棟を含め施設が何棟も建てられており、宿泊棟のひとつである右(下)画像の「北渓一号」棟は、レセプション棟に隣接する好立地である上、各客室にバルコニーが設けられており、外観も綺麗で、なかなか立派な建物でした。

「北渓一号」棟の前には、この療養院のメイン施設である広い温泉プールが設けられており、外来客はプールだけの利用も可能なのですが、この日は悪天候のために残念ながらゲートがクローズされており、私がプールを撮影している時はたまたま雨脚が弱まっていたので、スタッフが槽内のお湯を抜いて、デッキブラシで清掃していていました。できれば利用しようかと考えていたのですが、お湯を抜かれては無理ですね。

プールの奥には「万茘泉」と名付けられた立派な建物がどしんと構えており、黒塗りの車が何台も駐車されているその建物の玄関には「老幹部休養所」とも表示されていましたから、おそらく広東省の役人でも上級の肩書きを持つ人間が利用するためのものなのでしょう。

雨は一向に止む気配がなく、どの温泉施設も悪天のため露天風呂は閉鎖されたまま。内湯のお風呂が利用できるホテルもあるのですが、料金が高い割にお湯の質には不安を覚えるので、利用しようという気も起こりません。

もうこれ以上この温泉地にいても意味が無いように思えましたし、この日の夜には香港から帰国する飛行機に乗らなくてはいけなかったので、午前中の散策を終えた段階で、この従化温泉を経ち、まずは広州へ戻ることにしました。

次回に続く

.

従化からの路線バスが進んできた道は温泉東路という通りで、流渓河という大きな川の東側を川と平行に南北に伸びています。この通りに沿って、たくさんの温泉宿が並んでおり、私が泊まった「北渓松林酒店」も、老舗「広州温泉賓館」のレセプションも、その他の各大規模旅館もこの通りに面していて、中国では珍しい本格的な温泉街が形成されています。通りには宿名とともに「客室あるよ」や「入浴できるよ」のサインを出した看板も立っており、通り沿いにはお土産屋さんもずらっと並んでいます。

通りにはレンタサイクルの自転車もたくさん並んでいましたが、何しろ連日の大雨ですから活躍できず、「温泉路」バス停前の空きスペースに大量駐輪されていました。また豪雨に街の排水が追いつかず、温泉街の随所で冠水が発生しており、右(下)画像の箇所では脛まで浸かるほどの水嵩まで道路が浸水していました。こんな状況で靴を履くのは無意味なので、温泉街の中を散策する際には、持参していたサンダルが大活躍してくれました。海外旅行ではどの国でもとにかくサンダルが役に立ちます。

温泉街を流れる川が氾濫寸前になるほどの大雨で、とても観光するような状況ではなかったのですが、それでもこの日は週末だからか、日が暮れる頃になると、温泉街には次々に宿泊目当ての車が押し寄せ、そうした車に対する客引き合戦が温泉東路のあちこちで繰り広げられるようになりました。通り沿いの温泉旅館は、少しでも目立とうと、派手なネオンサインを輝かせていました。

●温泉街での食事

(1)夕食

私が泊まった宿は素泊まりでしたから、夕朝ともに温泉街へ繰り出して適当に店を探しました。まずは夕食から。温泉東路から一本東側で並行している通りにはレストランが固まっているところがあったので、あてもなくその中の一軒に入ってみました。

私が座った席の前方の壁に貼り出されていたチラシによれば、この店の名物は「野生土狗仔」、つまり野生コオロギ。イナゴの佃煮なら私も食べたことがありますけど、コオロギはちょっと・・・。東南アジアではコオロギを食する地域もあると聞いたことがありますが、広東人も好んで食べるんですね。広東人は「飛ぶものは飛行機以外、泳ぐものは潜水艦以外、四つ足は机と椅子以外なんでも食べる」と言う表現に改めて納得です。

さすがに昆虫食は御免蒙りたいので、この時は無難に麻婆豆腐とスペアリブのフライを注文しました。麻婆豆腐は完全に広東風のマイルドな味付け。むしろ揚げ物の方がピリ辛で、ビールが欲しくなる味付けでした。

温泉街にはスーパーマーケット(中国語で「超市」)が数軒あるので、買い物に不自由しません。上画像ではスーパーマーケットの右隣に銀行ATMが並んでいますが、このように温泉街にはプラスやシーラスが使えるATMも数カ所あるので、現金調達の心配も不要です(スキミングの危険性まではわかりませんが…)。

先ほどのピリ辛料理でビールが欲しくなった私は、食後にスーパーマーケットに入って、夜食用のおつまみと一緒に缶ビールを購入しました。今回手にした銘柄は「ハルビンビール」なるもの。その名の通り旧満州の黒竜江省で生産されており、1900年にロシア人が設立した中国最古のビールとして、知る人ぞ知る老舗ブランドです。味に関しては…あんまりおいしくないかな。

(2)朝食

翌日の朝食は、温泉東路と流渓河に挟まれた「毅華温泉酒店」というグレードの高そうなホテルに入ってみました。玄関前の看板には朝食だけでもOKという旨が書かれており、実際にスタッフに尋ねてみたところ「2階のレストランへどうぞ」とのことでしたので、他のお客さんと一緒にエレベータで2階へ上がってみました。

2階のレストランは川を臨む明るい大広間で、家族連れを中心に大勢のお客さんで賑わっていました。広州市街から近い場所にあるためか、悪天候なんか関係なく、週末を従化温泉でのんびり過ごすファミリーが多いんですね。このレストランはセルフサービス式ですが、料金は固定ではなく、食べた品数や品目によって異なります。はじめに手渡される伝票を片手にしながら、セルフで自分の好きな料理を取るのですが、その際に伝票を各料理の前にいるスタッフに提示して、料金分のスタンプを捺してもらい、最終的にスタンプの合計数に応じた料金を精算するという仕組みです。

メニューは大変豊富でより取り見取り。どれも美味しそうだったので、全部食べてみたかったのですが、今回は点心類を中心に上画像のものをチョイス。実際にいずれも美味かったのですが、この3品で〆て53元(1,000円)という朝食にしてはやや贅沢なお値段。ホテルだから高いのかなと思いつつ、食後にフロントに掲示されていた宿泊料金表を見てビックリ。なんと一番安い部屋ですら1180元(22,000円強)もするのでした。もちろん実際にはその表示価格から割引されるのでしょうけど、それにしても高い価格設定ですし、そんな高い宿なのに館内はお客さんで溢れているのですから、中国の富裕層には恐れ入ります。

●広東温泉賓館

従化温泉に数ある旅館の中でも随一の老舗であり且つシンボル的存在でもある「広東温泉賓館」。レセプション(左or上画像)は温泉東路の「温泉路」バス停前にあるのですが、それ以外のすべての施設は川の対岸の広大な敷地に広がっており、構内図を見るだけでも巨大な豪華リゾート施設であることがわかります。建物に入らず敷地内を散歩するだけなら自由なので、傘をさしながら簡単に構内を歩いてみることにしました。

連日の豪雨を受けていまにも氾濫しそうな濁流を渡り、対岸のゲートをくぐります。

ゲートをくぐった左側の擁壁には、室内温泉プールを紹介する写真が並んでいました。これらを見る限り、温泉プールはみんなでワイワイ楽しむための施設であり、日本の温泉風情とは縁遠いものであることがわかります。右(下)画像には電動カートが写っていますが、これは広大な構内を移動するためのものであり、このカートは定期的に園内および対岸のレセプションを巡回しています。

この旅館はそもそも共産党幹部の保養所のような存在であり、迎賓館のような機能も果たしたようです。擁壁には過去ここを訪れた著名人の写真が並べられていました。左上(最上)の画像は中華人民共和国の第2代国家主席である劉少奇が1959年と1961年に当地を滞在した際のもの。温泉で寛いでいたこの時の劉少奇は、まさかその後の文革で自分が標的となって非業の死を遂げるとは想像だにしなかったことでしょうね。劉少奇に続いて紹介されている右上(上から2番目)の画像はおなじみ周恩来で、1957年、1959年、1960年と少なくとも3回この温泉へ訪れているようです。こうした共産党の歴代幹部のほか、ベトナムのホーチミン(胡志明)(左下or上から3番面の画像)、そして米中国交正常化の立役者であるニクソンも写っています(右下or最下段の画像)。ただニクソンの写真は1976年に撮影されたものらしく、この2年前に彼はウォーターゲート事件で大統領をすでに辞任していますから、私的な旅行あるいは何かの特使で訪中した際に、この従化温泉にも立ち寄ったのでしょう。

とにかく敷地は広大ですから、利用客は定期運行の電動カートのみならず、自分の車でも構内移動していました。右(下)画像の建物はレストラン棟らしく、ちょうど朝食時だったので、大勢のお客さんがひっきりなしに出入りしていました。

ゲートをくぐった先の真正面の、最も目立つ場所に立っているのが「嶺南第一温泉」の碑です。嶺南、つまり南嶺山脈より南側の地域(ザックリ言えば華南エリア)で一番の温泉だ、という意味かと思われます。この石碑の下からは湯気が上がっており…

石碑の下に据え付けられている石の湯溜まりには、70℃近いアツアツの温泉が張られており、中を覗いてみますと赤いネットに入った温泉卵がつくられていました。さすがに激熱のお湯を直に触れることはできなかったのですが、簡単にテイスティングしたところ、無味無臭であっさりしたタイプのお湯でした。従化温泉は花崗岩の岩盤を走る断層から噴き上がって湧く非火山性の温泉であるらしく、同じような仕組みで地下深くから湧き出す非火山性温泉としては、日本では愛媛県の道後温泉など西日本で多くみられますが、温泉が生成される過程が似ているためか、この従化温泉も道後温泉に似たような泉質であるように感じられました。

さらに奥へ進むと、潅木の中に周恩来と思しき銅像を発見。その先へと続くゲートをくぐったさきには…

先ほどゲート前の写真で紹介されていた室内温泉プールがありました。内部も様子に関心はあったものの、温泉マニアの一人旅に温泉プールは似つかわしくありませんし、そもそもお湯のクオリティを楽しむ施設ではないでしょうから、今回は外観を眺めるだけにとどめておきました。

●広東省幹部療養院

私が宿泊した「北渓松林酒店」の手前には「広東省幹部療養院」という厳めしい名前の宿泊施設が隣接していました。名前こそ堅苦しいのですが、役人とは無関係な一般客も利用可能であり、「広州温泉賓館」に引けを取らないほど、こちらも広大な敷地と多くの施設を擁しています。上画像に写っているレセプション棟はいまいち冴えない外観なのですが…

道標や案内図で記されているように、構内には宿泊棟を含め施設が何棟も建てられており、宿泊棟のひとつである右(下)画像の「北渓一号」棟は、レセプション棟に隣接する好立地である上、各客室にバルコニーが設けられており、外観も綺麗で、なかなか立派な建物でした。

「北渓一号」棟の前には、この療養院のメイン施設である広い温泉プールが設けられており、外来客はプールだけの利用も可能なのですが、この日は悪天候のために残念ながらゲートがクローズされており、私がプールを撮影している時はたまたま雨脚が弱まっていたので、スタッフが槽内のお湯を抜いて、デッキブラシで清掃していていました。できれば利用しようかと考えていたのですが、お湯を抜かれては無理ですね。

プールの奥には「万茘泉」と名付けられた立派な建物がどしんと構えており、黒塗りの車が何台も駐車されているその建物の玄関には「老幹部休養所」とも表示されていましたから、おそらく広東省の役人でも上級の肩書きを持つ人間が利用するためのものなのでしょう。

雨は一向に止む気配がなく、どの温泉施設も悪天のため露天風呂は閉鎖されたまま。内湯のお風呂が利用できるホテルもあるのですが、料金が高い割にお湯の質には不安を覚えるので、利用しようという気も起こりません。

もうこれ以上この温泉地にいても意味が無いように思えましたし、この日の夜には香港から帰国する飛行機に乗らなくてはいけなかったので、午前中の散策を終えた段階で、この従化温泉を経ち、まずは広州へ戻ることにしました。

次回に続く

.