2013年1月21日(月)、岩手県立花きセンター(胆沢郡金ケ崎町六原頭無2-1)に行ってきました。

岩手県立花きセンターの本館(管理棟)の近くにある研修温室は、「高温区」、「中温区」、「低温区」に分かれていて、それぞれの温度に適した植物が植栽されています。

「研修温室」の出入口がある「中温区」には、パパイヤ、レモン、ミカン、ブーゲンビリア、トケイソウ、カリアンドラなどが沢山植栽されています。

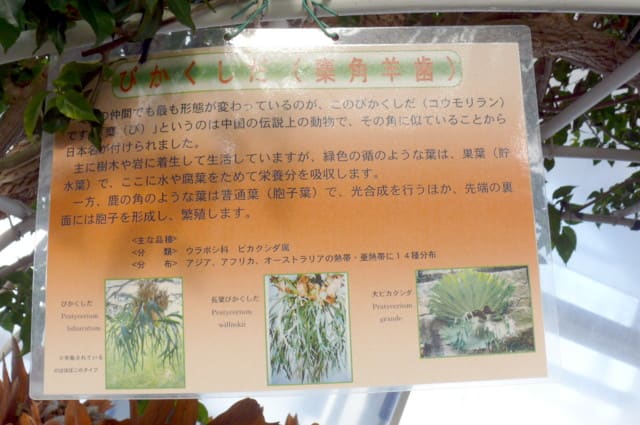

この「中温区」の3箇所ほどに「コウモリラン」とも呼ばれているビカクシダ(麋鹿羊歯)が、展示されていました。

ビカクシダ(コウモリラン) ウラボシ科 ビカクシダ(プラティセリウム)属 Platycerium bifurcatum

ウラボシ科(Polypodiaceae)の「ビカクシダ属(プラティセリウム属)」は、熱帯アフリカ、熱帯アジアおよび温帯オーストラリアを主に全世界に17種ある。大型の着生シダで、裸葉と胞子葉の2形である。着生した樹に密着している方が裸葉で外套葉または貯水葉とも呼ばれ、内部に貯水組織をもち、古くなると褪色するが脱落しない。胞子葉は革質で直立、開出または下垂して通常鹿の角状である。

「ビカクシダ(コウモリラン)」Platycerium bifurcatumは、東南アジア、オーストロラリア北部、ニューカレドニア(東南アジア熱帯雨林気候区)原産の着生シダで、裸葉は直径20~30cmぐらいで凸出し、浅裂することもある。胞子葉は長さ60~100cmぐらいになり、全体が白色綿毛で覆われている。高温多湿半陰を好むが、冬は乾燥気味にすれば摂氏零度でも耐えられる。

鉢植えは木炭、ヘゴチップなどを詰めて水苔を挟んで固定する。ヘゴ板付けは水苔を間に挟み、紐で固定する。株が殖えて下側も裸葉で覆われると排水が悪くなって弱るので、水抜きの孔をあけるか株分けする。

なお、「ビカクシダ」という和名は、漢字で「麋鹿羊歯」と書き、幾度も二又する葉が鹿の角のように見えることからつけられた。[誠文堂新光社発行、日本インドア・グリーン協会編「熱帯花木と観葉植物図鑑」より]

http://blog.goo.ne.jp/pea2005/s/%A5%D3%A5%AB%A5%AF%A5%B7%A5%C0 [peaの植物図鑑:岩手県立花きセンターのビカクシダ(コウモリラン)]

http://www.yonemura.co.jp/zukan/zukan-k/naiyou/bikaku1.htm [ビカクシダ(コウモリラン):米村花きコンサルタント事務所]

http://happamisaki.jp-o.net/green/others/koumori.htm [コウモリラン(ビカクシダ)]

http://mysteriousplants.blog83.fc2.com/blog-entry-66.html [Mysterious Plants 偏愛的植物生活 ビカクシダ(Platycerium)]

http://platycerium.sakura.ne.jp/?q=node/21 [ビカクシダについて:俺のビカクシダ]

http://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-454 [ビカクシダの育て方:みんなの趣味の園芸:育て方がわかる植物図鑑]