●故宮博物院(北京)中編 撮影日 2008.10.21(火)

・=故宮案内図= は以下。

http://www.arabeijing.com/beijing-maps/html/gugong.html

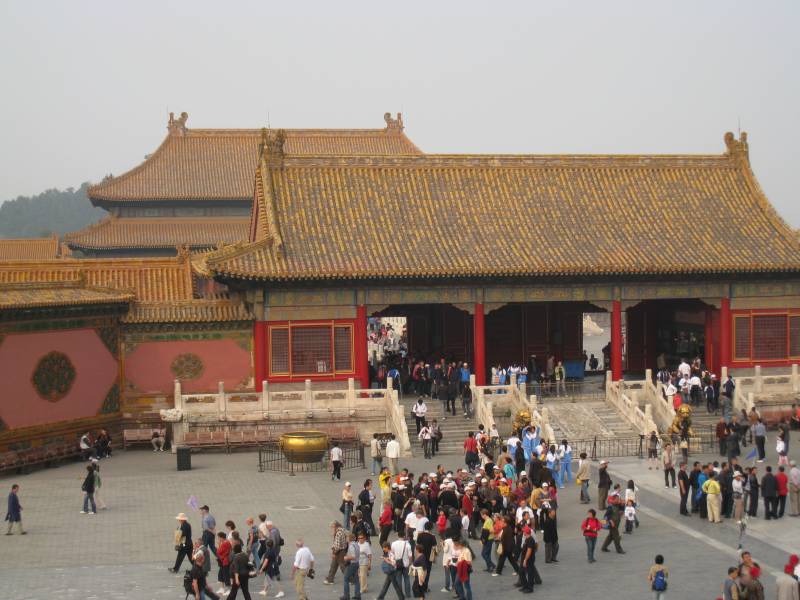

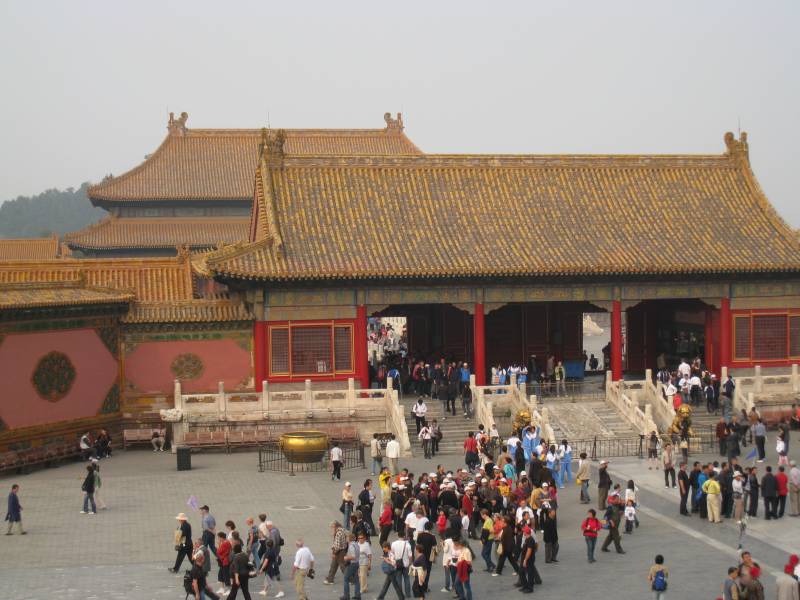

・故宮の中心部『太和殿』までやってきました。こちらはいわば政務を司る皇帝の仕事場だそうです。

・中を覗くために、皆入口に殺到する。カメラを頭上に構えて必死の撮影。玉座がちらりと見えます。このような状況の中に、スリが紛れ込んでいることがあるそうなので注意が必要。

・見学していて一番目をひかれたのは屋根の細工の見事さです。部品の一つ一つに極彩色の見事な細工が。宮廷内の建物には全てランクがついていて、それに応じた装飾になり、こちらの太和殿が最上ランクだそうです。ランクが上がるほど、柱に描かれる動物の数が増えるのだとか。

・太和殿の脇の門を抜けて更に奥へ。

・いったいどこまで続くのか、呆れるほどの広さです。

・左が保和殿で右が中和殿。

・幾何学的に立ち並ぶ石柱。どうも一本一本図柄が違っているようです。

・一行は『保和殿』を目指す。

・防火用水を溜める水瓶。この水瓶にもランクがついていて、前編で出てきた物よりも高級な水瓶です。もともとは純金のメッキが施されていたのが、その昔侵略(?)された折に全て削り取られて持ち去られてしまったとのこと。

・保和殿前から後ろを振り返る。手前が中和殿でその向こうが太和殿。

・保和殿内の玉座。

・この写真だけ見ると、別な時代にいるような気になります。

・保和殿の脇を抜け、奥へ。右写真は『乾清門』。

・保和殿を裏から見上げた図。

・乾清門前にいる黄金の獅子。強面ですが、子供とじゃれあっている様子のようです。

・乾清門をくぐると見えてくるのが乾清宮。

・各建物にはそれぞれの役割があり、それについての説明もありましたが、もうどれがどれやらよく覚えていません。

(後編へ続く)

~~~~~~~

⇒⇒⇒【旅】中国(秦皇島・北京)旅行 まとめ

・=故宮案内図= は以下。

http://www.arabeijing.com/beijing-maps/html/gugong.html

・故宮の中心部『太和殿』までやってきました。こちらはいわば政務を司る皇帝の仕事場だそうです。

・中を覗くために、皆入口に殺到する。カメラを頭上に構えて必死の撮影。玉座がちらりと見えます。このような状況の中に、スリが紛れ込んでいることがあるそうなので注意が必要。

・見学していて一番目をひかれたのは屋根の細工の見事さです。部品の一つ一つに極彩色の見事な細工が。宮廷内の建物には全てランクがついていて、それに応じた装飾になり、こちらの太和殿が最上ランクだそうです。ランクが上がるほど、柱に描かれる動物の数が増えるのだとか。

・太和殿の脇の門を抜けて更に奥へ。

・いったいどこまで続くのか、呆れるほどの広さです。

・左が保和殿で右が中和殿。

・幾何学的に立ち並ぶ石柱。どうも一本一本図柄が違っているようです。

・一行は『保和殿』を目指す。

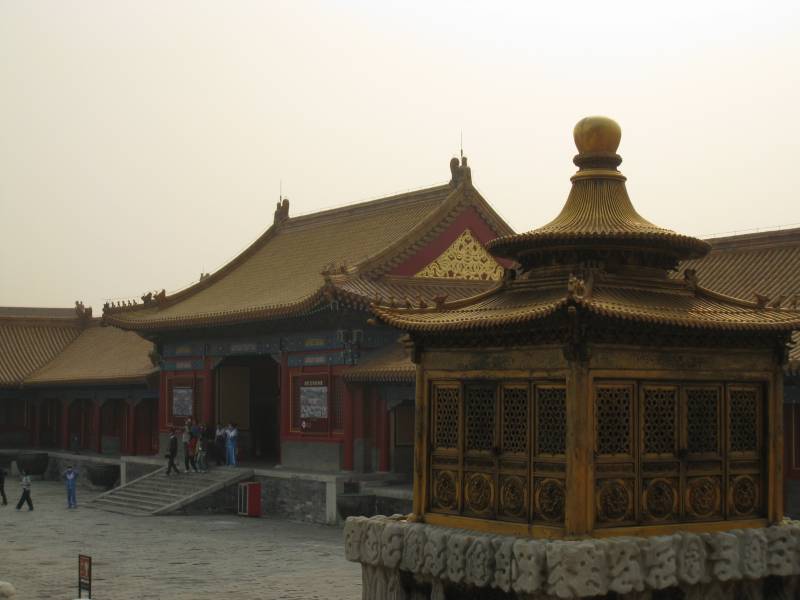

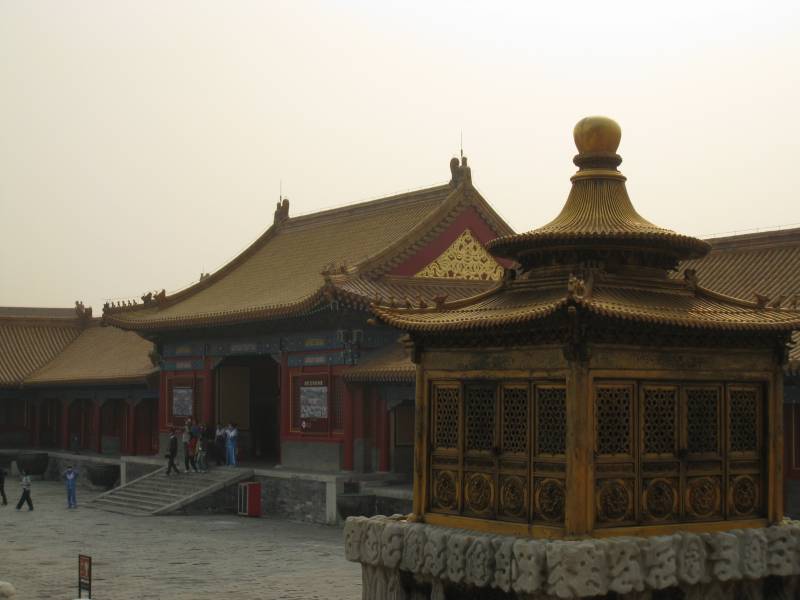

・防火用水を溜める水瓶。この水瓶にもランクがついていて、前編で出てきた物よりも高級な水瓶です。もともとは純金のメッキが施されていたのが、その昔侵略(?)された折に全て削り取られて持ち去られてしまったとのこと。

・保和殿前から後ろを振り返る。手前が中和殿でその向こうが太和殿。

・保和殿内の玉座。

・この写真だけ見ると、別な時代にいるような気になります。

・保和殿の脇を抜け、奥へ。右写真は『乾清門』。

・保和殿を裏から見上げた図。

・乾清門前にいる黄金の獅子。強面ですが、子供とじゃれあっている様子のようです。

・乾清門をくぐると見えてくるのが乾清宮。

・各建物にはそれぞれの役割があり、それについての説明もありましたが、もうどれがどれやらよく覚えていません。

(後編へ続く)

~~~~~~~

⇒⇒⇒【旅】中国(秦皇島・北京)旅行 まとめ