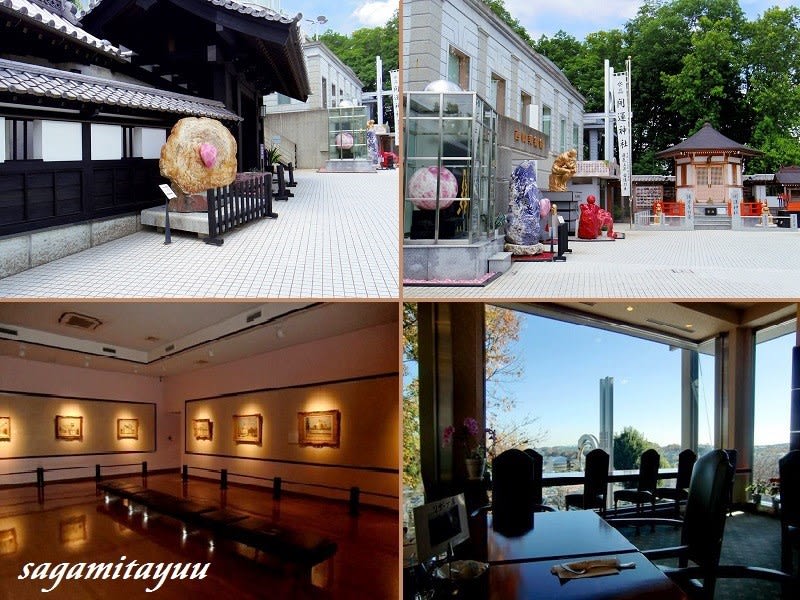

神奈川県川崎市多摩区桝形の生田緑地内に白を基調とした川崎市市立美術館「岡本太郎美術館」(Taro Okamoto Museum of Art,Kawasaki)はある。芸術家「岡本太郎」氏より川崎市に寄贈された作品1779点を所蔵・展示している美術館で岡本太郎の死後3年後の1999年に開館した。延床面積4993㎡の館内には岡本太郎の芸術作品、著作、パフォーマンス、フィールドワーク等の軌跡を伝える展示環境備え、芸術活動の分野や内容、作品の特徴や形状、時代ごとの傾向など、独自の空間によって構成されている。各ゾーンでは作品を映像・グラフィックで見せる空間構成され、照明効果・映像の演出がなされており従来の美術館の鑑賞するものではなく岡本太郎の世界を体験できる展示空間となっている。今までの来館者数1,449,010人。太郎氏といえば大阪万博の「太陽の塔」が有名だが、右に水が流れる石段を上っていくと「大地に深く根ざした巨木のたくましさ」、「ゆたかでふくよかな母のやさしさ」、「天空に向かって燃えさかる永遠の生命」をテーマとして製作された全高45mのシンボルタワー「母の塔」が聳え立ってている。そばに「カフェテリアTARO」もあり美術館全景を眺めここで寛ぐのもいい。(1901)