■

NHK大河ドラマ「八重の桜」(10~20回)(2013年1月6日~12月 全50回)

作:山本むつみ

テーマ音楽:坂本龍一

語り:草笛光子

出演:綾瀬はるか、西島秀俊、綾野剛、西田敏行 など

前回まではこちら→

here

連ドラは毎週毎週見るのが面倒なので、まとめ見するから、前回までのあらすじがすでに薄らぼんやり状態

で、間違えて10回を飛ばして11回を先に見ていたことにも気づかなかった

OPがスワロフスキーみたいなのに変わったのもいつからだっけか?

「夏草や兵どもが夢の跡」ヒトの誕生からずっとある権力争いにいくら躍起になっても徒労に終わるのが世の常。

【あらすじメモ】(歴史に疎いので間違いがあったら勘弁しておくんなんしょ/謝

▼第十回:池田屋事件

象山先生は、朝廷に開国を説くため上洛「開国こそ国是である」。

武器を密かに調達し、池田屋(出た

)で会議していたところに

会津藩が止めるのも聞かずに乗り込んで皆殺しにする

新撰組。

「会津の戦には付き合えん」(

一橋慶喜)、池田屋の責任をかぶって蝦夷に左遷される

秋月。

頼母は、

官兵衛に腕のある者を連れて京に行くよう言い渡す。

のちの八重の夫となる

新島襄は、閉塞的な日本を離れ、外国船に乗り込んで単身アメリカへ赴く。

▼第十一回:守護職を討て!

象山は、京都に行く途中で無念にも暗殺された上、松代藩苦渋の決断によって

佐久間家はお取り潰しとなる。

表向きの理由は、後ろ傷は武士としてNGなんだって

持病が悪化し歩行もままならない状況だった

松平容保を狙う長州藩の噂も上がる。

▼第十二回:蛤御門の戦い

長州討伐の勅が下り、要所に配置する会津兵。劣勢となったところに

西郷率いる薩摩藩の加勢により勝利となるが、

覚馬は大砲の爆裂

による負傷でのちに視力を失ってゆくことになる。

戦火により「応仁の乱」以来の大火

となり、会津藩は家族や家を失った町民に憎まれる。

総元締めの

大垣屋は、私財を使って炊き出し

を行う。本物の戦に初めて触れた覚馬は疑問を感じ、復興に手を貸す。

覚馬のアイデアで、

尚之助×

八重の縁談話が持ち上がり、意識してギクシャク

▼第十三回:鉄砲と花嫁

幕府は長州征伐を本格化。官兵衛ら3人は京に着き

「別撰組」と名付けられ、新撰組と対立する

秋月は、覚馬の手紙から尚之助の才能を会津の外で活躍させる案も出すが、

尚之助は「ここに残りたい!」とプロポーズして、八重とめでたく祝儀をあげる。

「下関戦争」でイギリス・フランス・オランダ・アメリカにコテンパンにやられて開国思想に傾く長州藩。

西郷は

勝海舟に会い、「内乱している時ではない。

“共和政治”で各諸藩の代表が口論で国を動かすべき。

幕府は熟しすぎた柿。外から攻められたら簡単に潰れてしまう」と言われ開眼する。

「長州には恭順を説く」と言って西郷は藩から責められるが、長州藩は3人斬首して和平となる。

「蛤御門の戦い」の働きが認められ、覚馬らはそろって昇進するが、会津藩の国許は京での散財で財政難に苦しむ。

「高須四兄弟」

「高須四兄弟」と呼ばれた1人、容保は戦わずして和合した兄弟と足並みが揃わなくなってゆく。

▼第十四回:新しい日々へ

今度は藍染めみたいなOPになった。八重の結婚祝いに貝に入った都の紅

を贈った覚馬はなかなか思い遣り&センスがあるね。

しかし、覚馬は白そこひ(

白内障)と診断され、近く失明すると宣告され絶望する。

アメリカの

「南北戦争」終戦で不要になった武器が日本に流れる。

岩倉具視×大久保一蔵(利通)が会い、「長州、幕府、どっちが勝ってもいかん」と説く。

長州藩・

木戸孝允(桂小五郎・ミッチー

)は「代々の鎧を売ってでも新式の銃を買うべき」と戦備を整える。

横山主税は頼母に「秋月を頼む」と言い残して死去。

岩倉具視は、和宮×第14代将軍・徳川家茂の縁組に関係した?ことで命を狙われて隠居状態の間に数々の著書を書いた。

▼第十五回:薩長の密約

新島は1年の船旅の末にボストンに着く。

一橋によってようやく長州征伐の命令が下る。西郷×大久保×桂が手を組む密約を交わす。

「もしもの時は会津と一戦交えても

。むしろ会津は都から取り除かねばならぬ」

薩摩が使用していた鉄をも通す銃はどこから仕入れているのか調べるため、覚馬らは銃調達のために

長崎に赴く。

長崎の異人の医師にも目を診てもらうが診断は同じ。

家茂が亡くなり、一橋が将軍を継ぐ。コロコロと方針を変える一橋は

「二心殿」と呼ばれていた。

▼第十六回:遠ざかる背中

勝海舟は「260年間、幕府は歳をとりすぎた。徳川と日本国を秤にかけてよく考えてみろ!」と覚馬に檄を飛ばす。

一橋も「幕府など一度壊れればいい。すべてを作り直せばいい」と再建のため、再び会津を都に縛り付ける。

岩倉具視×西郷は倒幕を誓うが「一橋が将軍につけばやっかいなことになる」と警戒する。

江戸育ちで垢抜けた美人の才女・

中野竹子(黒木メイサ)が八重のライバルとして登場。

「剣や刀と違って、銃には武士(もののふ)の魂がない」と言われ、返事が出来なかった八重。

梶原平馬の妻・

二葉は男児を出産(ずいぶんポロっと産まれすぎw

孝明天皇は容保と2人だけで話す。「会津は敵を作りすぎましたゆえ」国許に帰るという容保に、

「わしにはそなたは心の支えであった。もののふの誠は義の重きにつくことにあると学んだ」と声をかけ、

涙にむせぶ容保だったが、その後わずか発病13日で孝明天皇は崩御となる(毒殺の噂もたった

そして、

慶喜は第15代将軍に任命する。

孝明天皇が容保に遺した歌を詠んだ書簡を、容保は生涯肌身離さず持ち歩いたという。

疱瘡って・・・なんとはかない/驚

▼第十七回:長崎からの贈り物

舎密学(化学)

舎密学(化学)など進んだ長崎に驚き、失明するわが身を呪う覚馬に

「世界中の書物を読み尽くせる人はいません」と慰める

修理(ほんとだよねぇ・・・

のちの

伊藤博文も登場。

グラバー邸は諸藩の根城になっていたんだ/驚

ドイツ人武器商・カール・レーマン

ドイツ人武器商・カール・レーマンと衝突する覚馬だったが、

「異人も同じ人の子、人の親だ」と心改め、

「ツュントナーデル銃」を1000丁注文。

「野蛮人」呼ばわりしていたカールも心を解き、護身用の

「スペンサー銃」をプレゼントする。

覚馬はそのスペンサー銃を八重に贈る。7連発が可能。

長崎での外国人との深い交流はのちの覚馬の人生にも大きく影響することとなる(てか、異人さんは標準語なのかい?w

土佐藩の

板垣退助も薩長と組む話をする。容保の養子・

喜徳は元服を迎える。

八重の弟・

三郎は江戸に向かう。彼が「山から城がよく見えました

」と言っていたのを聞いて、

尚之助は城の守りに疑問を抱き、自ら山

に登ってみることを決心。八重も同行する。要所は

白河関。

▼第十八回:尚之助との旅

尚之助は、ようやく日新館の砲術仕官に決まり、三郎もいなくなった山本家のために家に残ることを決意。

新式銃が必要と分かっていても、藩の財政難は深刻。

「いざという時は山に大砲場を作って欲しいと覚馬と約束していた」と振り返り、尚之助はできることから着手する。

西郷の従兄弟で土佐藩・

大山弥助(後の巌)は「出征は出来ない」と断る。

12月7日

「神戸開港」の場で、慶喜は日本代表として異人と会見する。

町には

「ええじゃないか」が大流行り。その騒ぎに乗じて覚馬は刺客に襲われる。

一揆、打ち壊しも増加し、大垣屋は世直し騒ぎも止む無しと説く(商人なのに強いな/驚

朝敵を倒す「錦の御旗」を作らせる岩倉具視。政権を朝廷に返せと幕府に申し立てる。

命の危険を感じた慶喜は

「大政奉還」を決意し、徳川家も諸藩と同列となって、存亡を賭け、復活の時を待つ。

▼第十九回:慶喜の誤算

岩倉「国を一から作り直すのだ」

容保「万一の時は家老のみ残して全員上洛して戦う!」

頼母「長州が攻める前に皆帰ってくればいい。京都守護職を命じたのは幕府、それがなくなったなら戻るのは道理」

「都ではその正論が通らぬのじゃ」と言われ絶句する。

尚之助は、急遽、反射炉の設計を任される。

次第に視力を失う覚馬のもとに、大垣屋からの使いとして身の回りの世話を言い付かった

小田時栄が登場。

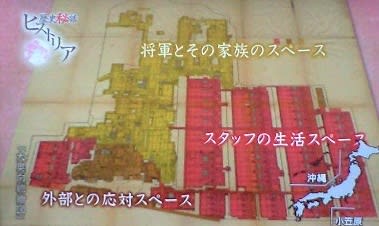

藩主警護の名目で薩摩藩は御所の護衛を固めた。

岩倉が

「王政復古」の書簡を運び、今後の政治は

「総裁、議定、参与の三職」で行うと宣言。

新政府となって最初の会議に慶喜は仮病で欠席するが、「慶喜は冠位を降りるべき」と岩倉。

西郷の脅しもあって、徳川家は領土200万石の召し上げが決定する。

▼第二十回:開戦!鳥羽伏見

徳川家が大坂に下るにあたり、容保もお供することになり二条城を裏門から都落ちする。

「人は変わることを恐れるものだ」西郷は江戸での騒ぎを導火線にして、再び戦が始まる

幕府の援軍が来ず、新撰組が切り込むが、

林権助は戦死。会津に退去命令が下る。

こうして

「戊辰戦争」に突入してゆく。

耐えられません・・・涙

耐えられません・・・涙

や猫

や猫 を貰えば親しくもなれ、出世の口ぞえもしてもらえる!

を貰えば親しくもなれ、出世の口ぞえもしてもらえる!

)で行儀作法を教えて親しまれた。

)で行儀作法を教えて親しまれた。 したが、

したが、

驚 総重量20kgの衣装を着ての「花魁道中」。

驚 総重量20kgの衣装を着ての「花魁道中」。

は預けるw

は預けるw

もその原因の1つ。

もその原因の1つ。

による負傷でのちに視力を失ってゆくことになる。

による負傷でのちに視力を失ってゆくことになる。 を行う。本物の戦に初めて触れた覚馬は疑問を感じ、復興に手を貸す。

を行う。本物の戦に初めて触れた覚馬は疑問を感じ、復興に手を貸す。

を贈った覚馬はなかなか思い遣り&センスがあるね。

を贈った覚馬はなかなか思い遣り&センスがあるね。

」と言っていたのを聞いて、

」と言っていたのを聞いて、 に登ってみることを決心。八重も同行する。要所は白河関。

に登ってみることを決心。八重も同行する。要所は白河関。