以前、ブログに書いた「星の王子様メッセージ」アプリで話した女性は

最近、休校になり、2人の子どもの面倒をみきれないという話から

「自分は全然子育て出来ていません」と言っていた

今ごろ気づいたけれども、彼女は暇つぶしにアプリを開いたのではなく

悩みの声を聞いて欲しかったのかもしれない

その後、この番組を見て、メッセージに「こうしてみたら?」と書いてしまった

一番やっちゃいけないことなのに/猛省

返事は来ていない

自分の「可哀想」という心がエゴからきていて

「善意」も人を傷つけることがあるということを学んだ

ありがとうございます/感謝

【内容抜粋メモ】

ゲスト:YOU、ユージ

今大きな社会問題になっている児童虐待

相談対応件数は年々増加

昨年度は約16万件と過去最多を記録しました

子育て中の母親に聞いてみた

女性:

私は正直、手を上げてしまうお母さんの気持ちも分かります

子育てしていて一人で家で泣いてる時に

こうやって育児ノイローゼになっていくんだろうなって

なぜ虐待にまで至ってしまうのか

今回虐待を減らすことに役立てばと

ある家族が取材に協力してくれました

母親:

息子の泣く感じがすごく私を責めている感じがして

カッとなった時に「なんでそんなことするの!」バシーンみたいな感じで

さらにかつて虐待をしてしまった親たちが

自らの経験を話し合うグループワークにも密着

なぜ虐待をしてしまうのか

その根底には何があるのか

親の心理を探っていきます

虐待とは?

暴力には身体的なものももちろんですが

言葉による暴力も含まれます

当事者の告白から考える

実際に虐待をしてしまったという母親とその家族が

虐待で苦しむ家族が少しでも減ればと取材に応じてくれました

藤崎恵さん(仮名)

夫婦で2人の子どもを育てています

今は仲の良い家族ですが、3年前まで

息子のユウヤくん(仮名)に虐待してしまっていたと言います

ユウヤくんが生まれたのはメグミさんが27歳の時

初めての子どもでした

メグミさん:

すごく可愛くて、すごく責任感も持って

この子がどんな幸せな人生を歩むようにしたらいいのかなとか

しかし、思いのほか手のかかる子だと感じました

夜泣きは毎晩 寝かしつけるのに1時間かかりました

夫は夜勤が多く不在がち

他に頼れる人もいなかったメグミさんは、次第に孤立感を深めていきます

メグミさん:

ベランダから外をしばらくずっと眺めて

夜空を見たりとか

たまに通る車を見たりしながらずっとぼーっとして

そんなこんなしているうちにギャーって泣くので

時間だと言って帰って

2歳になっても夜泣きがおさまらず

さらに強い偏食や癇癪にも悩まされるようになりました

そしてついに息子を叩くようになってしまったのです

(私も強い偏食や癇癪のある子どもだったと聞いている

父は昔ながらの「夫は外で働き、妻は家で子育て・家事」というタイプ

夜泣きするたびに「外に連れていけ!」と怒鳴られたらしい

この時、メグミさんは気がつけば手が出ているという状態で

虐待しているという意識はありませんでした

メグミさん:

息子は自分が食べたくないものを出されるだけでキレてたんです

なので息子がすごく私を責めている感じがして

すごく攻撃されている気がしていたんです

保育園に通い始めてもなかなか言うことを聞いてくれない息子

その苛立ちから思わず手をあげてしまう日々が続きました

当時のユウヤくんは、なぜ自分が叩かれるのか理解できなかったといいます

ユウヤくん:

怖い以外がなかったから

基本的に何を話していたかよく覚えていない

怖い怖い怖い怖い怖い

ひたすらに怖い

こだわりが強く、思い通りにならないと泣き叫ぶユウヤくん

メグミさんは息子の発達に何か問題があるのかもしれないと考えるようになりました

そこで地域の子育て支援課に相談に行きました

息子の様子を見た臨床心理士の答えは

「お子さんに問題はありません」

メグミさん:

「分かりました」と言うしかない空気だったんです 四面楚歌で

自分しか彼の事を困ったと思っていない

「息子を他の子と同じように育てなければ」と感じた

メグミさんの虐待はさらにエスカレートしていきました

メグミさん:

普通であれみたいな

みんながやれることをやりなさいみたいな

この子をまともにするため 正義ですよね

アナ:

夫はどうしていたのかと気になる方もいらっしゃると思いますが

この当時メグミさんの夫は飲食店の店長をしていて

昼過ぎから翌日の明け方までずっと連日働き通しで

子育てに参加することはほとんどできなかった

そんな中メグミさんが虐待をする原因となっていったのが孤立感だったということなんです

ここからは虐待をしてしまった親と

数多く向き合ってきた山梨県立大学教授・西澤さんに伺います

Q:孤立感を深めることで虐待に至るケースは多いんですか?

西澤:

そうですね

統計的なデータがあるわけではないですが

やはり家庭の中で母親が一人で子育ての責任を負う

自分のご実家との関係もあまり良くないという方々も結構いますので

親族関係の中でも孤立してしまう中で

追い詰められていくということが多くあるという風に私も経験しています

Q:孤立感を深めた際に、なぜ暴力として子どもに向かってしまうんでしょうか?

西澤:

自分の責任として子育てに向かうわけですが

うまくいかないと被害者意識と言うか

子どもから被害を受けているという感じをもたれてしま 「被害的認知」と言いますが

その中でさらに追い詰められて

暴力になってしまうということが多く考えられると思います

もう一つ虐待の理由として浮かび上がってきたのは

私は間違っていないという考え方・思い込み

メグミさんの場合は、息子さんの振る舞いを正そうという自分の行動は間違っていない

「正義」という言葉も出てきました

西澤:

正義という言葉が出てきた背景を考えると

自分がやっていることにどこか違和感があると思うんです

例えば子どもに対して暴力を振るって気持ちがいい人はいないので

違和感があっても自分は正しいんだと思い込む

自分に言い聞かせて正当化している

それがだんだんエスカレートしていく

しつけと虐待の違い

法律が改正され、今年の4月から親が躾にあたって体罰を加えることは禁止される

西澤:

厚労省で有識者会議で報告書をまとめて

それによると軽い体罰も含めて体罰禁止

例えば、友人のものを取ったからお尻を叩く

というようなものも禁止ですよ、という方向性が示されました

お子さんに苦痛などを引き起こす行為は体罰にあたるということで

怖いと感じてしまうものは明らかに体罰にあたる

アナ:これが躾の一環だっていう考え方を変えなければいけないですね

西澤:

今話題になっているしつけと虐待の境目ですが

しつけというのは本来、自分で自分をコントロールできるように

こちらが援助することなんですね

恐怖心からくるものは、自分でコントロールしているわけではないので

本来躾と体罰は方向性が全然違う

アナ:

実は先ほどのケースでは、夫も躾と称して子どもに手を挙げていた

しかしあることをきっかけに虐待は治っていきます

どのように虐待をやめたか

ユウヤくんが小学生になって間もなく

学校から「授業中歩き回っている」という連絡がありました

メグミさんは専門医に相談

結果は「発達障害」との診断でした

(今はなんでもかんでも病気のレッテルをつけるけど

子どもが学校という閉鎖的空間・集団生活になじめないのは病気だろうか?

人が自由に自己表現することを制限している気がする

病気と診断して、何十年もクスリ漬けにしたら病院や医者は儲かるだろうけど

そこで医師から子育てについての具体的なアドバイスをもらいます

メグミさん:

「怒ったりするのは逆効果です」というのが書いてあって

何とかしていけると思った

メグミさんは相談できる相手をようやく見つけることができたのです

さらに自分たちの行いも見つめ直す機会が訪れます

息子が「小学校で毎日のようにクラスメイトを叩いている」

と学校から連絡があったのです

(こうして親から子に受け継がれていくのがさらに悲しい

夫は厳しく叱り、「なぜ叩くのか」と問いただすと

思いもよらない答えが返ってきました

父親:

「どうして叩いちゃいけないの?」って聞かれて

「えっ?」てなって

「だって叩いたらダメでしょ」と言いながら

自分たちも叩いているっていうところに考えが至って愕然としたんですよね

初めて親の責任というものをすごく感じて

子どもを作るのは親なんだ

そこで夫婦で話し合い、ルールを決めました

・息子に手を上げてしまいそうな時は、冷静なほうが相手を止める

・それでも怒りが収まらない時は、いったんその場を離れて、対応をもう一方に任せる

さらにメグミさんは、子どもへの不満が爆発しそうになったら

その怒りが子どもに向かわないようにノートに書き込むようになりました

子育てに伴う様々な感情が暴力に変化しないように自分と向き合い続けました

ユウヤくん:

本当に叩くのをやめた時にちょっと信頼し始めたかな

有言実行したって感じ

ユウヤくんが11歳の時には

暴力を振るってしまう衝動も徐々に収まっていきました

(娘さんは大丈夫だったのかな?

こういう場合、自分はいい子でいよう症候群になっている可能性があるのでは?

これ以上親に迷惑をかけないように、自分の欲求をガマンしたり

家族で話し合い、ユウヤくんは今14歳

自分の意見を臆せずに伝え、両親もそれに耳を傾けます

ユウヤくん:昨日の夜の残りとかをふんだんに弁当に使ったりは勘弁して

夫:難しいこと言うんだよね

メグミ:それは許してもらいたい

ユウヤくん:

今も怒る時はドンガラガッシャーンですね

ただ最近は俺も言い返すようになってて

割と説教というよりは喧嘩になってます

(ケンカは対等な関係か

どのみち暴言の多い家庭はイヤだなあ

男の子は腕力をつけて、親にやり返す事件もあるよね

メグミさん:

とにかくもうあそこには戻りたくないっていうことを

意識続けてるし、努力し続けてる

だから10年後、20年後か知らないけれども

息子が子どもを持った時どうなるかとかっていうのも含めて

ずっと変わらず意識し続けることかなと思ってはいるかな

(アルコール依存症などとなんだか似ているね

アナ:

メグミさんの場合、医療関係者と繋がったということが非常に大きかったそうなんです

それ以外にも同じ悩みを抱えた親御さんと話し合う場を得られたということが

役立ったということなんです

一般的にも家族以外と繋がるということは大事ですか?

西澤:

そうですね

自分だけで抱え込むのではなくて

今回は医療機関と繋がって、お子さんの状態をある程度、客観的に専門家が判断をして

それまで思ってたものとは違っていたと気付いたのはとても重要だと思います

ただ発達障害というのが持って生まれたものなのか

環境の中で出てきたものなのかは

ちょっとわからないですけれども

アナ:

「私は間違っていない」という考えから

「間違っていた」と気付くというのは

実際、子育てをしていて、親側が間違いに気づくということは難しいですよね

ユージ:

子どもから発信される言葉は限られているので

ユウヤくんも今は自分が言いたいことをはっきり言える年齢になったけれども

もっと小さい子は、恐怖とかで言いたいことを言えない可能性があるから

余計に大人が気づきにくい

これを外でやっている人は本当に少ないと思う

家の中で、自分達だけの時にやってるほうが多いと思う

周りから「それは良くない」と言ってくれる大人がいないので

間違いに気付くってすごい難しいと思いますね

アナ:

虐待をしてしまう親御さんというのは

この間違いに気づくのは難しいですか?

西澤:

「自分は正しい」と思い込んでいるので

それが悪い影響を及ぼしているということがあったとしても

なかなか意識しないというか

見たくないものは見ないので

今回はお父さんがお子さんの変化をちゃんと捉えて

自分たちの行為との因果関係を見たのは素晴らしいことだと思うし

それはぜひ多くの人も子どもの様子を見てやってほしいと思います

メール:

今、夫は単身赴任中

小学生の子ども2人をワンオペ育児です

兄弟が喧嘩をしたり、忙しかったりすると

イライラしてつい怒鳴ってしまい自己嫌悪です

自分で生活に気持ちの余裕がないからだとわかっています

このような番組を見るのも辛い時があります

自分も虐待かもといつも考えてしまいます

加害者のグループワーク

虐待をしてしまった親同士が集まって

互いに自分の経験を話し合う場所もあります

横浜市に我が子に虐待をしてしまった親が集まる場所があります

NPO 法人 女性・人権支援センター ステップ

700人以上の虐待や DV の加害者の更生を手助けしてしてきました

ここで行われるのはグループワーク

それぞれが自らの経験を語ることで

なぜ虐待してしまったのか一緒に考えていきます

理事長・栗原さん:

皆さんはどのような時に子どもに手をあげるのか

その状況をお伝えしていただきたい

(このグループワークに参加してるのは男性ばかりじゃない?

父親:

叩くとか怒鳴るということに疑いがなかった

最初から習慣だった気がします

栗原さん:それはいいことだと思っていた?

父親:必要悪といったらいいか

吉田さん(仮名 50代):言うことを聞くまで叩く

栗原さん:何回くらい叩くと聞くんですか?

吉田さん:10回以上

吉田さんは、長男が小学2年生になった頃から

「しつけ」と称して手をあげるようになっていました

しかしその後、グループワークに通い

他の参加者の話を聞く中で自分の行動が虐待だったと初めて気づいたといいます

吉田さん:

他人が話していることを「この人酷いことしてるな」と思うんです

でもよく考えたら、それを俺もやってたじゃんみたいなw

同じ加害者同士で話し合うことで自分の加害に気づく

(一人で夕ご飯を食べてるって言うことは、もう離婚したってことか

吉田さんはグループワークを通して

どんな思いで子どもに手をあげていたか

少しずつ自分を見つめ直すようになりました

当時の吉田さんは、家族がいつか出て行ってしまうかもしれないと感じていました

仕事からの帰り道、家の明かりを確認するのが怖かったといいます

吉田さん:

家族がいなかったらどうしようと不安でしたね

正しいと思いつつも、行った行為については

悪いことをやったってどこかで思ってるんですよ

だから不安になるわけですよね

その不安から息子に暴力を振るわないと誓ったこともありました

しかし、何か自分の意にそぐわないことがあると

思わず息子に手を上げてしまったといいます

そして去年 家族は家を出ていきました

以来一度も会えていません

虐待を繰り返していた本当の理由

吉田さんは毎週のようにグループワークに参加する中で

虐待を繰り返していた本当の理由を考え続けています

吉田さん:

いろんな言い訳が出ますよ

躾だとか正しさだとか

社会で生きていけないだろうとか

本当はもっと根っこがあって

繰り返す根っこが・・・

虐待していた原因は、子どもとは関係がないところにあったのではないか

当時抱えていた夫婦関係や職場での満たされない思い

その不満のはけ口として子どもに虐待していたのかもしれないと気付いたのです

吉田さん:

僕の気分を良くしてくれるのは子どもなんだみたいな

会社でのストレスを軽減してくれるのは家族なんだ

そういう風に思い込んでいました

Q:

もしかしたら妻によって満たされないからってこともありますか?

他で満たされないから

吉田さん:

それもあります

あるいは会社でとかもあります

議論を聞いていた別の参加者も

子どもを虐待してしまった当時のことをこう振り返りました

別の参加者男性:

日頃のストレスってあると思うんです

子どもと関係ないストレスが簡単に暴力に結びつく

すごい激しく怒ったり、叩いたりするっていうのは

今考えれば馬鹿らしい話です

(こうしたストレスを抱えさせる企業の働かせ方や

経済優先の社会にも問題があると思う

自分なりの答えを見つけた吉田さん

本当は子どもにどう向き合うべきだったのか

その気づきをまとめてノートに書き、読み返すようになりました

今は会えない息子思いながら

虐待を繰り返さないと決意を新たにする毎日です

吉田さん:

何年先であっても、次に会う時に

息子が成人していたとしても

その変わった姿を見せて、謝罪して

変わったことをキープするということですかね

それは僕の父親としての責任だと思います

満たされない思い

アナ:

被害者のお子さんも辛いでしょうけれども

加害者も辛いですね

すごい悩んでいらっしゃるんだなっていうことが伝わりました

吉田さんは家族が出て行ってから半年ずっと

このグループワークに通い続けて自分を見つめ直す中で

虐待の根っこにあるものを見つけてきたということなんです

それが夫婦関係や職場での満たされない思いということだったんです

ここからは VTR でもご紹介した NPO の理事長・栗原さんにも加わっていただきます

栗原さんは吉田さんの現在の状況をどうご覧になっていますか?

栗原:

彼は自分がしてきたことに対して

悪いなと思いつつも、どう直していいかわからなかったということで

このグループワークに来て、本当に虐待する理由を

自分と向かい合って知っていって

そのゆがんだ考え方をどのようにしたら

健全な考え方に直したらいいのか

ノートを書きながら毎日行なっていて、本当に彼は変わりました

別人のように変わったと思います

言葉で自分の虐待経験を語れるようになった

YOU:

私は人のこと言えないですけど

子どもが生まれた時、子どもも親も一緒に成長する

今は子育てが終わったんですけれども

まず親が立派である必要はないということと

弱いものにあたるっていうのはすごい怖いですよね

はけ口ですもんね

そういう未熟はやっぱり育児とは違う別の

人格形成の方法を先生がといていって見つけたっていうこと

やっぱりこういう話し合いがものすごい大事なことだと思います

西澤:

人の話を聞いて、自分を振り返るというのは

すごく重要なことだと思います

カウンセリングなんかよりもむしろ

仲間意識の中で自分を見つめなおす場というのはとても大事だと思います

(私はグループワークより、カウンセリングのほうが自分に合ってた

人それぞれだと思う

栗原:

自分を見る鏡がないんですけど

他の方が鏡になりますので

それを通して自分の中身を知っていくということが起きると思います

体験談メール 50代:

私も子育て中の虐待の経験があります

長男に怪我をさせたことや

娘を突き飛ばして一瞬意識をなくしたことも

今思うとなんであんなことをしたのかと

反省でしかないし、今でも忘れることができません

原因は姑や夫に対するイライラや気遣いが

子どもにむいてしまったのだと思います

栗原:

こういうケースはたくさんあります

夫から支配を受けて DV という名前も使いますが

それがストレスになり、そのはけ口が子どもに向かうということもたくさんあります

ユージ:

どちらか一方がそういうことをしている場面を

目撃した家族としては、止める方法はないのか

声をかける言葉とかあるんですか?

栗原:

夫がもし叩いていたとしたら

怒っているときは難しいんですけれども、穏やかな時に

「あなたのしていることは虐待だと思うので

私と一緒に更生プログラムに行って学ばない?」

というような声かけをしていただけたら

「あなたが行ってきて」ではなく

そう言うと行かないです

「お前も悪いだろう」となる

「じゃあ、私も一緒に」と言うとくるカップルがたくさんいます

メール30代:

言葉の暴力という言葉にハッとさせられます

時間の余裕がないとき、寝不足の時

2歳と5歳の子ども達に理不尽に怒鳴ってしまいます

頭のどこかでいけないと思いつつ

ストップできない自分は、後でひどい罪悪感に襲われます

うまく怒りの感情をコントロールする方法を知りたいです

栗原:

例えば寝不足とか、お腹が空いてる時って

人はイライラしてしまうので、まず健康の自己管理

しっかり寝る、しっかり食べるということで

同じことが起きても怒り方が違ってくると思うんです

まずセルフケアを親がきちんとするということも大切だと思います

(自分を大事にする って、カンタンなようでいて一番難しい

長野県20代:

1歳の娘を育てています

可愛くて可愛くてと思っていますが

公共の場で大声を出した時、反射的に口を押さえたり

友達のおもちゃを奪った時にお尻をポンと叩いてしまったり

これがエスカレートしたら虐待になるかもしれないと自分に恐怖を感じています

(まず母親が一人で子育てするのは難しい

それに対して社会の目も厳しすぎる

考え方のコツ

栗原さんが普段 NPO で教えている内容で

子育てに行き詰まっている皆さんに役立つ

考え方のコツを紹介したいと思います

小さなお子さんが寝る時間になってもなかなか寝てくれない

おもちゃを散らかしたまま片付けてくれない

言うことを聞いてくれない

こういうことが重なるとイライラが募りますよね

そんな時に栗原さんがオススメする考え方は

「べき」を取る

栗原:

私たちは理想の中に「子どもは親の言うことを聞くべき」と思っている

でもその「べき」の箱の中に子どもがおさまらないと

怒りになって暴力を使ってしまうということが起きますので

「べき」の箱を壊す

子どもは言うことを聞かないものだと考え方を改めておくと

怒りが出なくなると思います

「どうしたいの?と聞く」

栗原:

子どもは親の所有物ではなく

別の人格を持った存在なので

親と考え方も違うし、願望も違う

何か子どもが親の言うことを聞かない時は

「どうしたの?」「どうしたいの?」と

その願望を聞いてあげる

これが子どもを対等に扱う尊重する親の態度だと思います

そして理不尽なことだとしても

子どもが言った時は必ず受け止めてあげる

まず「あーそうなんだね そうしたいんだね 分かったよ」って

これを全てやっていくと

子どもは全てわがままになりそうなので、その後、親の意見も言う

「あなたはそうかもしれないけれども

お母さんはこう考えるよ」

そしてできたら

「どっちにする? お母さんの考え方とあなたの考え方どっちを選ぶ?」

と子どもに選択までさせたら

それは本当に子どもを尊重した親の態度だと思います

子どもが決めたことで責任を取るということです

何か「やりなさい」ということではなく

ユージ:

僕もやっぱり最初の頃すごく苦労していて

例えば「ここにジュース置いたらこぼしちゃうから」とか

「階段は危ないから」とか

どんどん「こうするべき」「ああするべき」があったのを

ある時から子どもに質問するようにした

「こういう時はどうしたらいいんだっけ?」

部屋が散らかっていても「部屋を片付けなさい」と言うのは簡単なんだけど

「散らかってる時はどうするんだっけ?」って聞くと

意外と子どもって正しい答えを全員知ってるんです

「階段は危ないからつかまったほうがいい」

全部答えを知っていたので

今までは答えを聞く前に「やりなさい」って言ってたので

それが効果的だなと感じるようになりました

(私の母親はいまだに「~しなさい」「~はやめなさい」と言う

栗原:

子どもは怒らなくてもいいんです ただ見守る

子どもはちゃんと知ってますから

そこは尊敬ですよね

YOU:

ジュースをこぼさせればいいんですよ

「うわー気持ち悪い」とか言ってると

「こぼすとベタベタする いやかも」て分かる

栗原:失敗の経験をさせることですよね

(うん、大事 人生は実際の経験ができる場所だから

ユージ:親は結末を知ってるから言っちゃうんですよね

虐待をなくすには

虐待を減らすために周囲の私たちが何ができるのかを考えていきたいと思います

虐待が疑われる場合にかける番号がこちら

児童相談所につながる全国共通ダイヤル189

いざという時にかけて頂きたいんですが

今日は児童相談所に頼る前に

私たちに何ができるのかを見ていきたいと思います

「孤立感の解消」

ある自治体では子育ての悩みについて

地域で気軽に相談できる人を増やそうとしています

和歌山市

子育てに悩む人の相談を受けるボランティアを養成する講座です

市が主催し、去年から始まりました

家庭教育支援アドバイザー 講師の辻さん

どうすれば相手が心地よい行動変容を起こせるか

かつて虐待をしてしまっていたと言う自身の経験から

親が周囲の人にどんなふうに関わりを求めているのか伝えています

辻さん:

「虐待しているのでは?」と心配している暇があれば

何か手伝おうかというふうに考え方を変えて欲しくて

辻さんは実際の相談例を用いてこんな問いかけをしました

辻さん:

何て返事をしますか?

ちょっとディスカッションしてみましょう

男性:日頃の付き合いがあればわかるけど・・・

女性:

むやみに手を差し伸べるんじゃなくて

ちゃんとニーズに合わせたことをしないと結局解決しない

アナウンサー森田さんも参加:

どんな相談窓口があるか調べたり

行政のホームページを調べて

「こんなのがあるよ」

クリックしたらすぐ行けるサイトとか教えるのが親切かな

女性:すごい冷たい!

森田:冷たいですか!?

女性: URL を送りつけられた時にはもう二度と相談できない

辻さん:

相手のキャラクターとか、相手がどう受け取ったかっていうのを

押したり引いたりしながら距離感を見つけないと駄目だから

辻さんはこうした議論を通じて

様々な悩みを柔軟に受け止められる人を増やそうとしています

辻さん:

地域からいろんな助ける手が差し出されたら世の中変わるから

本人の弱さを責めるのではなく、周りの環境を強くしていこうと思っています

アナ:

事例として出されたこの相談のメールの

「どこに相談したらいいの?」という1行に注目して

URL を送ったら、実用的で役に立つのではないかと考えたんですけれども

他の参加者の方は「メール全体を通して SOS を発している」

「話を聞いてほしいんだ」と捉えて

「どうしたの?と寄り添ってあげる態度が大事ではないか」という方が多かったです

(アナウンサーらしい答えだよね/苦笑

YOU:全体的に女心ですからね、それは

(女心がわからない男性が多いということか 逆も言えるけど

アナ:

皆さんにも例題を出します

実際この講座で出された例をもとに

皆さんに対応を考えていただきたいと思います

マンションで隣の部屋から子どもの泣き声が聞こえてきます

隣人は挨拶程度したことがあるだけで

そんなに深く話す間柄ではない場合

皆さんならどう対応しますか?

(実際聞かれると難しい

本当に深夜に泣いている子どもをあやしている人(多分母親)の声を聞いたことがある

大変だなあと思いながらも、そのままやり過ごしてしまったことが何度かある

華丸:普通に泣いてるだけなのか、叩かれて泣いているのか、場合にもよるよね

アナ:どっちの泣き声かわからないという状態です

YOU:

うちの前の家でずっと泣いてた子がいて

私は出て行って、昼間だったですし

やっぱりお母様と対峙していて、ちょっと手をあげたりとかされていたので

「大丈夫ですか?」って言ってたら

旦那様的な人がいらっしゃって収めたんですけど

(直接声かけるって凄いな

ユージ:

同じ空間にいたら、おそらく向き合わなきゃいけないので

「大丈夫?」って言うかもしれないですけど

隣から聞こえても姿が見えない状態でピンポンを押すのは

ちょっと勇気が出ないですね

栗原:

私も同じくピンポン押さないと思います

というのはピンポン押された方は「見張られているのかな」とか

「迷惑かけてるのかな」と思うと

それがかえって孤立させていくことも考えたりするので

たまたま偶然廊下で会うとか、道で会った時にちょっと声かけをしてみる

「お子さんの声が時々聞こえるんですけれども、お母さん大変ですよね

何か私でお手伝いできることがあればお話聞かせていただけますか?」みたいな感じで

支援するよという態度を見せていくのがいいのかなと思います

西澤:

私はいろんな会議に出ていて

児童相談所に「泣き声通告」というのがすごく増えているんですね

それを受けると何日もかけて対応して

どこから聞こえるのかとかやるので

できれば私は市民として声をかけたいなと

ピンポンを押すと思います

「こんなことを私が言うと気分を害されるかもしれませんが」

ということを最初に断っておいて

その上で「とてもお困りなのではないかと思って 心配なんです」

責めるのではなくて、お母さんやお父さんを

心配しているんだということを伝えるかなと思います

(専門家も含めて、この数人だけでも意見が全然違うんだな

アナ:

辻さんも同じようなことをおっしゃっていました

普段から見張らないで見守ってということなんです

虐待しているのではないかと疑ってかかるのではなくて

「子育て頑張ってますね」などと声をかけて

見守っている態度を示すことが大事

この取り組みは和歌山市の行政が指導しているんですけれども

大阪では地域ぐるみで草の根の活動も始まっています

児童虐待死ゼロ

今月5日 大阪市内のホールに100人以上が集結

「ゼロ会議」というプロジェクト

児童虐待死ゼロを目標に掲げています

参加しているのは大阪の NPO関係者や一般市民たち

悩む親に出会ったらある行動を積極的に行おうとしています

とにかく話を聞いてあげること

自分の身の回りの親の話を聞ける人になってほしい

相談窓口には行きづらいと感じる親は多くいます

そこでまずは一般の主婦や街のお店などが話を聞き

問題が大きくなる前にガス抜きをしようというのが狙いです

「きくでマーク」

この取り組みに賛同する人たちが身に付けるものがこの「きくでマーク」

悩みがあったらいつでも話を聞くでという意思表示のマークです

このきくでマークを考案したのは、自身も父親であるデザインを運営する浜辺さん

虐待死のニュースを見るたびに

何かできないかと考えてこの活動を始めました

浜辺さんは仕事の合間を縫って

活動に参加している仲間の元を訪ね

危険性の高い相談はないか聞いて回っています

大阪市内のスナック

「きくで」の取り組みに賛同するこのお店では

従業員みんなでお客さんの子育ての悩みを積極的に聞くようにしています

店員:

私の近しい友人もこの間離婚したので

子どもを抱えていて相談を受けたりしたら

私が話に乗ってあげられる部分はいいんですけど

わからないこととかは浜辺さんに聞こうかなと

ちょうど思っていたところです

携帯にも常にマークをつけている

「きくでマーク」を付けて「悩みを聞くで」という人は、大阪では現在1000人以上

今後もこの数を増やしたいと考えています

浜辺さん:

いろんな方がいらっしゃるということを前提にしながら

ガソリンスタンド、八百屋さん、パチンコ店

そういった方皆さんに知ってもらいたいという思いでやっています

東大津市

子育てに悩む母親を集めて、互いに悩みを聞き会おうと言う活動している人もいます

「きくでマーク」をつけているのは栄養士の中塚さん

お手製のおにぎりと味噌汁を食べてもらい

ざっくばらんに話し合うランチ会を週2回開いています

中塚さん:今日はお母さんに帰って寝るだけにしてもらいたい

中塚さん自身、第1子を産んだ25年前

産後うつ状態に悩んでいた時期があります

その悩みを知り合いの医療関係者に聞いてもらい

立ち直れたという経験が母親の悩みを聞く活動につながっています

母親:

息子が抱っこマンなんですけど

ごめんなと思いながら「今無理」と言ってしまっていたので

中塚さん:

上手に成長してるよ すくすくと

腐らないで寄り添ってきたから

その成果だと私は思う 何も間違っていない

母親:そうやって励ましていただいて、なんとかやっております

お互いの辛い気持ちを打ち明け合うことで

子育てに一緒に立ち向かう連帯感が生まれるといいます

母親:

すごい苦しい時に他のお母さん達も一人で泣いていたと聞いて

私はママ友は戦友だと思っています

あの人も戦ってた じゃあ自分も頑張ろうって

中塚さん:

虐待って孤独感から来ると思う

「自分だけ うちの子だけ」っていう

「聞くで」っていうことが一番虐待を防げる入口じゃないかと思っています

メール40代:

私のしていることは虐待だと思う

電話相談に電話したこともある

とても優しく話を聞いてくれた

私を肯定してくれた

もちろん叩いてしまったことではない

お母さん頑張ってるね

誰かにそう言って欲しかった

話を聞いて欲しかった

誰かと言うか本当は夫に

夫に関心を持って欲しくてエスカレートしたと思う

西澤:

よく言われるのは

「子育てっていくら上手くやっても誰にも褒めてもらえない」

うまくいって当然みたいな

特にパートナーの目があったりすると

それはとてもしんどいことだと思います

電話相談も結構普及していますので

活用していただければと思います

栗原:

自分の中にあるストレスを言葉にしないで

蓋をしておくと、それが怒りに変わるので

自分の中に起きている考え方や感情を言語化して誰かに伝えるということは

自分に対する肯定や優しさにもなると思うので

聞いてもらうということは

とてもストレスから回復するには大切だと思います

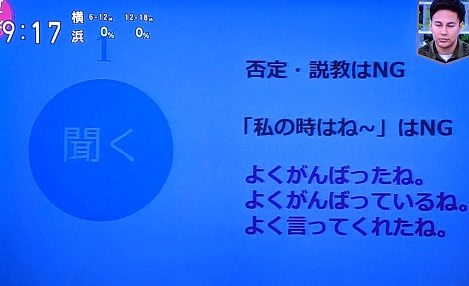

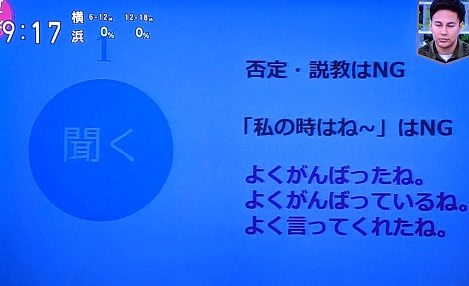

華丸:

「私の時はね」っていうのは NG ワードなんですね

でも絶対言ってしまう

自分の経験を照らし合わせて

それは合わないですよね

聞いて、肯定することっていいことだな

西澤:

こういうネットワークは結構広がっています

みんなで支えていこうみたいな

華丸:

身近なグループだとどうしても世間体があるから

他業種のお父さんお母さんの話になると

聞けるし、言えるしみたいなところがいいですよね

ユージ:

人によってはコミュニケーションが得意じゃないというお父さんお母さんもいる

大勢の人がいる場で話すのが苦手とか難しいいっていう人は

もしかしたらインターネット上で

顔を出さないで共有できる場所というのもありそうですよね

栗原:

夫達に本当にして欲しいんですのですが

妻の愚痴や不満を聞いていただきたい

夫たちが聞いていないんです

それがストレスになるので

あと褒めていただきたいです

妻の育児に対して感謝と褒める言葉

(育児と家事を半分やっておくれ

夫も仕事のストレスのはけ口が必要だね お酒とかじゃなくて

メール50代:

親の育て方で発達障害になるような発言は注意していただきたいです

発達に悩む母親を追い詰めてしまいます

西澤:

私が言いたかったのは

本来の発達障害は持って生まれたものと考えられている

ただ、虐待やネグレクトを受けてきた子ども達を

ずっとその後、仕事上私はフォローするんですが

発達障害とよく似た症状状態になってしまう子がいる

古いデータですが、文科省が学校調査をした時に

発達障害と診断される子供が6%以上になっていて

これは病気としてはありえない数字で

いろんなものが混ざっているのだろうと

その鑑別は非常に難しいのですが

その辺は誤解がないようにしていただければと思います

栗原:

見事な虐待だと思います

そして怒ること自体がかえってお子さんを悪い子にしてしまうので

良い子にするためには怒らないことだと思います

栗原:

言葉がまだ出ない時にはこちら側が

「悲しいんだよね」とか「寂しいよね」という風に

子どもの感情を想像した言葉をこちらから投げかけることによって

子どもはこういう時は悲しいって言うんだなって言葉を覚えていくと思いますし

泣いている時は共感して「悲しいんだよね じゃあ一緒に泣く?」って

親も一緒に泣いていただくといいかなと思います

アナ:

先ほどの発達障害の話について

VTRのメグミさんのお子さんは発達障害と診断を受けています

その事例をご紹介しました

【ブログ内関連記事】

ドラマ『永遠の仔』(2000 全12話 第1~5話)

ドラマ『永遠の仔』(2000 全12話 第1~5話)

このページには毎日アクセスがくる

ドラマ10「シングルマザーズ」全8回(2012)

ドラマ10「シングルマザーズ」全8回(2012)

ドラマ『イグアナの娘』(1~5話)

ドラマ『イグアナの娘』(1~5話)

児童虐待@週刊まるわかりニュース

児童虐待@週刊まるわかりニュース

幼児虐待 児童相談所の対応は ほか

幼児虐待 児童相談所の対応は ほか

最近、休校になり、2人の子どもの面倒をみきれないという話から

「自分は全然子育て出来ていません」と言っていた

今ごろ気づいたけれども、彼女は暇つぶしにアプリを開いたのではなく

悩みの声を聞いて欲しかったのかもしれない

その後、この番組を見て、メッセージに「こうしてみたら?」と書いてしまった

一番やっちゃいけないことなのに/猛省

返事は来ていない

自分の「可哀想」という心がエゴからきていて

「善意」も人を傷つけることがあるということを学んだ

ありがとうございます/感謝

【内容抜粋メモ】

ゲスト:YOU、ユージ

今大きな社会問題になっている児童虐待

相談対応件数は年々増加

昨年度は約16万件と過去最多を記録しました

子育て中の母親に聞いてみた

女性:

私は正直、手を上げてしまうお母さんの気持ちも分かります

子育てしていて一人で家で泣いてる時に

こうやって育児ノイローゼになっていくんだろうなって

なぜ虐待にまで至ってしまうのか

今回虐待を減らすことに役立てばと

ある家族が取材に協力してくれました

母親:

息子の泣く感じがすごく私を責めている感じがして

カッとなった時に「なんでそんなことするの!」バシーンみたいな感じで

さらにかつて虐待をしてしまった親たちが

自らの経験を話し合うグループワークにも密着

なぜ虐待をしてしまうのか

その根底には何があるのか

親の心理を探っていきます

虐待とは?

暴力には身体的なものももちろんですが

言葉による暴力も含まれます

当事者の告白から考える

実際に虐待をしてしまったという母親とその家族が

虐待で苦しむ家族が少しでも減ればと取材に応じてくれました

藤崎恵さん(仮名)

夫婦で2人の子どもを育てています

今は仲の良い家族ですが、3年前まで

息子のユウヤくん(仮名)に虐待してしまっていたと言います

ユウヤくんが生まれたのはメグミさんが27歳の時

初めての子どもでした

メグミさん:

すごく可愛くて、すごく責任感も持って

この子がどんな幸せな人生を歩むようにしたらいいのかなとか

しかし、思いのほか手のかかる子だと感じました

夜泣きは毎晩 寝かしつけるのに1時間かかりました

夫は夜勤が多く不在がち

他に頼れる人もいなかったメグミさんは、次第に孤立感を深めていきます

メグミさん:

ベランダから外をしばらくずっと眺めて

夜空を見たりとか

たまに通る車を見たりしながらずっとぼーっとして

そんなこんなしているうちにギャーって泣くので

時間だと言って帰って

2歳になっても夜泣きがおさまらず

さらに強い偏食や癇癪にも悩まされるようになりました

そしてついに息子を叩くようになってしまったのです

(私も強い偏食や癇癪のある子どもだったと聞いている

父は昔ながらの「夫は外で働き、妻は家で子育て・家事」というタイプ

夜泣きするたびに「外に連れていけ!」と怒鳴られたらしい

この時、メグミさんは気がつけば手が出ているという状態で

虐待しているという意識はありませんでした

メグミさん:

息子は自分が食べたくないものを出されるだけでキレてたんです

なので息子がすごく私を責めている感じがして

すごく攻撃されている気がしていたんです

保育園に通い始めてもなかなか言うことを聞いてくれない息子

その苛立ちから思わず手をあげてしまう日々が続きました

当時のユウヤくんは、なぜ自分が叩かれるのか理解できなかったといいます

ユウヤくん:

怖い以外がなかったから

基本的に何を話していたかよく覚えていない

怖い怖い怖い怖い怖い

ひたすらに怖い

こだわりが強く、思い通りにならないと泣き叫ぶユウヤくん

メグミさんは息子の発達に何か問題があるのかもしれないと考えるようになりました

そこで地域の子育て支援課に相談に行きました

息子の様子を見た臨床心理士の答えは

「お子さんに問題はありません」

メグミさん:

「分かりました」と言うしかない空気だったんです 四面楚歌で

自分しか彼の事を困ったと思っていない

「息子を他の子と同じように育てなければ」と感じた

メグミさんの虐待はさらにエスカレートしていきました

メグミさん:

普通であれみたいな

みんながやれることをやりなさいみたいな

この子をまともにするため 正義ですよね

アナ:

夫はどうしていたのかと気になる方もいらっしゃると思いますが

この当時メグミさんの夫は飲食店の店長をしていて

昼過ぎから翌日の明け方までずっと連日働き通しで

子育てに参加することはほとんどできなかった

そんな中メグミさんが虐待をする原因となっていったのが孤立感だったということなんです

ここからは虐待をしてしまった親と

数多く向き合ってきた山梨県立大学教授・西澤さんに伺います

Q:孤立感を深めることで虐待に至るケースは多いんですか?

西澤:

そうですね

統計的なデータがあるわけではないですが

やはり家庭の中で母親が一人で子育ての責任を負う

自分のご実家との関係もあまり良くないという方々も結構いますので

親族関係の中でも孤立してしまう中で

追い詰められていくということが多くあるという風に私も経験しています

Q:孤立感を深めた際に、なぜ暴力として子どもに向かってしまうんでしょうか?

西澤:

自分の責任として子育てに向かうわけですが

うまくいかないと被害者意識と言うか

子どもから被害を受けているという感じをもたれてしま 「被害的認知」と言いますが

その中でさらに追い詰められて

暴力になってしまうということが多く考えられると思います

もう一つ虐待の理由として浮かび上がってきたのは

私は間違っていないという考え方・思い込み

メグミさんの場合は、息子さんの振る舞いを正そうという自分の行動は間違っていない

「正義」という言葉も出てきました

西澤:

正義という言葉が出てきた背景を考えると

自分がやっていることにどこか違和感があると思うんです

例えば子どもに対して暴力を振るって気持ちがいい人はいないので

違和感があっても自分は正しいんだと思い込む

自分に言い聞かせて正当化している

それがだんだんエスカレートしていく

しつけと虐待の違い

法律が改正され、今年の4月から親が躾にあたって体罰を加えることは禁止される

西澤:

厚労省で有識者会議で報告書をまとめて

それによると軽い体罰も含めて体罰禁止

例えば、友人のものを取ったからお尻を叩く

というようなものも禁止ですよ、という方向性が示されました

お子さんに苦痛などを引き起こす行為は体罰にあたるということで

怖いと感じてしまうものは明らかに体罰にあたる

アナ:これが躾の一環だっていう考え方を変えなければいけないですね

西澤:

今話題になっているしつけと虐待の境目ですが

しつけというのは本来、自分で自分をコントロールできるように

こちらが援助することなんですね

恐怖心からくるものは、自分でコントロールしているわけではないので

本来躾と体罰は方向性が全然違う

アナ:

実は先ほどのケースでは、夫も躾と称して子どもに手を挙げていた

しかしあることをきっかけに虐待は治っていきます

どのように虐待をやめたか

ユウヤくんが小学生になって間もなく

学校から「授業中歩き回っている」という連絡がありました

メグミさんは専門医に相談

結果は「発達障害」との診断でした

(今はなんでもかんでも病気のレッテルをつけるけど

子どもが学校という閉鎖的空間・集団生活になじめないのは病気だろうか?

人が自由に自己表現することを制限している気がする

病気と診断して、何十年もクスリ漬けにしたら病院や医者は儲かるだろうけど

そこで医師から子育てについての具体的なアドバイスをもらいます

メグミさん:

「怒ったりするのは逆効果です」というのが書いてあって

何とかしていけると思った

メグミさんは相談できる相手をようやく見つけることができたのです

さらに自分たちの行いも見つめ直す機会が訪れます

息子が「小学校で毎日のようにクラスメイトを叩いている」

と学校から連絡があったのです

(こうして親から子に受け継がれていくのがさらに悲しい

夫は厳しく叱り、「なぜ叩くのか」と問いただすと

思いもよらない答えが返ってきました

父親:

「どうして叩いちゃいけないの?」って聞かれて

「えっ?」てなって

「だって叩いたらダメでしょ」と言いながら

自分たちも叩いているっていうところに考えが至って愕然としたんですよね

初めて親の責任というものをすごく感じて

子どもを作るのは親なんだ

そこで夫婦で話し合い、ルールを決めました

・息子に手を上げてしまいそうな時は、冷静なほうが相手を止める

・それでも怒りが収まらない時は、いったんその場を離れて、対応をもう一方に任せる

さらにメグミさんは、子どもへの不満が爆発しそうになったら

その怒りが子どもに向かわないようにノートに書き込むようになりました

子育てに伴う様々な感情が暴力に変化しないように自分と向き合い続けました

ユウヤくん:

本当に叩くのをやめた時にちょっと信頼し始めたかな

有言実行したって感じ

ユウヤくんが11歳の時には

暴力を振るってしまう衝動も徐々に収まっていきました

(娘さんは大丈夫だったのかな?

こういう場合、自分はいい子でいよう症候群になっている可能性があるのでは?

これ以上親に迷惑をかけないように、自分の欲求をガマンしたり

家族で話し合い、ユウヤくんは今14歳

自分の意見を臆せずに伝え、両親もそれに耳を傾けます

ユウヤくん:昨日の夜の残りとかをふんだんに弁当に使ったりは勘弁して

夫:難しいこと言うんだよね

メグミ:それは許してもらいたい

ユウヤくん:

今も怒る時はドンガラガッシャーンですね

ただ最近は俺も言い返すようになってて

割と説教というよりは喧嘩になってます

(ケンカは対等な関係か

どのみち暴言の多い家庭はイヤだなあ

男の子は腕力をつけて、親にやり返す事件もあるよね

メグミさん:

とにかくもうあそこには戻りたくないっていうことを

意識続けてるし、努力し続けてる

だから10年後、20年後か知らないけれども

息子が子どもを持った時どうなるかとかっていうのも含めて

ずっと変わらず意識し続けることかなと思ってはいるかな

(アルコール依存症などとなんだか似ているね

アナ:

メグミさんの場合、医療関係者と繋がったということが非常に大きかったそうなんです

それ以外にも同じ悩みを抱えた親御さんと話し合う場を得られたということが

役立ったということなんです

一般的にも家族以外と繋がるということは大事ですか?

西澤:

そうですね

自分だけで抱え込むのではなくて

今回は医療機関と繋がって、お子さんの状態をある程度、客観的に専門家が判断をして

それまで思ってたものとは違っていたと気付いたのはとても重要だと思います

ただ発達障害というのが持って生まれたものなのか

環境の中で出てきたものなのかは

ちょっとわからないですけれども

アナ:

「私は間違っていない」という考えから

「間違っていた」と気付くというのは

実際、子育てをしていて、親側が間違いに気づくということは難しいですよね

ユージ:

子どもから発信される言葉は限られているので

ユウヤくんも今は自分が言いたいことをはっきり言える年齢になったけれども

もっと小さい子は、恐怖とかで言いたいことを言えない可能性があるから

余計に大人が気づきにくい

これを外でやっている人は本当に少ないと思う

家の中で、自分達だけの時にやってるほうが多いと思う

周りから「それは良くない」と言ってくれる大人がいないので

間違いに気付くってすごい難しいと思いますね

アナ:

虐待をしてしまう親御さんというのは

この間違いに気づくのは難しいですか?

西澤:

「自分は正しい」と思い込んでいるので

それが悪い影響を及ぼしているということがあったとしても

なかなか意識しないというか

見たくないものは見ないので

今回はお父さんがお子さんの変化をちゃんと捉えて

自分たちの行為との因果関係を見たのは素晴らしいことだと思うし

それはぜひ多くの人も子どもの様子を見てやってほしいと思います

メール:

今、夫は単身赴任中

小学生の子ども2人をワンオペ育児です

兄弟が喧嘩をしたり、忙しかったりすると

イライラしてつい怒鳴ってしまい自己嫌悪です

自分で生活に気持ちの余裕がないからだとわかっています

このような番組を見るのも辛い時があります

自分も虐待かもといつも考えてしまいます

加害者のグループワーク

虐待をしてしまった親同士が集まって

互いに自分の経験を話し合う場所もあります

横浜市に我が子に虐待をしてしまった親が集まる場所があります

NPO 法人 女性・人権支援センター ステップ

700人以上の虐待や DV の加害者の更生を手助けしてしてきました

ここで行われるのはグループワーク

それぞれが自らの経験を語ることで

なぜ虐待してしまったのか一緒に考えていきます

理事長・栗原さん:

皆さんはどのような時に子どもに手をあげるのか

その状況をお伝えしていただきたい

(このグループワークに参加してるのは男性ばかりじゃない?

父親:

叩くとか怒鳴るということに疑いがなかった

最初から習慣だった気がします

栗原さん:それはいいことだと思っていた?

父親:必要悪といったらいいか

吉田さん(仮名 50代):言うことを聞くまで叩く

栗原さん:何回くらい叩くと聞くんですか?

吉田さん:10回以上

吉田さんは、長男が小学2年生になった頃から

「しつけ」と称して手をあげるようになっていました

しかしその後、グループワークに通い

他の参加者の話を聞く中で自分の行動が虐待だったと初めて気づいたといいます

吉田さん:

他人が話していることを「この人酷いことしてるな」と思うんです

でもよく考えたら、それを俺もやってたじゃんみたいなw

同じ加害者同士で話し合うことで自分の加害に気づく

(一人で夕ご飯を食べてるって言うことは、もう離婚したってことか

吉田さんはグループワークを通して

どんな思いで子どもに手をあげていたか

少しずつ自分を見つめ直すようになりました

当時の吉田さんは、家族がいつか出て行ってしまうかもしれないと感じていました

仕事からの帰り道、家の明かりを確認するのが怖かったといいます

吉田さん:

家族がいなかったらどうしようと不安でしたね

正しいと思いつつも、行った行為については

悪いことをやったってどこかで思ってるんですよ

だから不安になるわけですよね

その不安から息子に暴力を振るわないと誓ったこともありました

しかし、何か自分の意にそぐわないことがあると

思わず息子に手を上げてしまったといいます

そして去年 家族は家を出ていきました

以来一度も会えていません

虐待を繰り返していた本当の理由

吉田さんは毎週のようにグループワークに参加する中で

虐待を繰り返していた本当の理由を考え続けています

吉田さん:

いろんな言い訳が出ますよ

躾だとか正しさだとか

社会で生きていけないだろうとか

本当はもっと根っこがあって

繰り返す根っこが・・・

虐待していた原因は、子どもとは関係がないところにあったのではないか

当時抱えていた夫婦関係や職場での満たされない思い

その不満のはけ口として子どもに虐待していたのかもしれないと気付いたのです

吉田さん:

僕の気分を良くしてくれるのは子どもなんだみたいな

会社でのストレスを軽減してくれるのは家族なんだ

そういう風に思い込んでいました

Q:

もしかしたら妻によって満たされないからってこともありますか?

他で満たされないから

吉田さん:

それもあります

あるいは会社でとかもあります

議論を聞いていた別の参加者も

子どもを虐待してしまった当時のことをこう振り返りました

別の参加者男性:

日頃のストレスってあると思うんです

子どもと関係ないストレスが簡単に暴力に結びつく

すごい激しく怒ったり、叩いたりするっていうのは

今考えれば馬鹿らしい話です

(こうしたストレスを抱えさせる企業の働かせ方や

経済優先の社会にも問題があると思う

自分なりの答えを見つけた吉田さん

本当は子どもにどう向き合うべきだったのか

その気づきをまとめてノートに書き、読み返すようになりました

今は会えない息子思いながら

虐待を繰り返さないと決意を新たにする毎日です

吉田さん:

何年先であっても、次に会う時に

息子が成人していたとしても

その変わった姿を見せて、謝罪して

変わったことをキープするということですかね

それは僕の父親としての責任だと思います

満たされない思い

アナ:

被害者のお子さんも辛いでしょうけれども

加害者も辛いですね

すごい悩んでいらっしゃるんだなっていうことが伝わりました

吉田さんは家族が出て行ってから半年ずっと

このグループワークに通い続けて自分を見つめ直す中で

虐待の根っこにあるものを見つけてきたということなんです

それが夫婦関係や職場での満たされない思いということだったんです

ここからは VTR でもご紹介した NPO の理事長・栗原さんにも加わっていただきます

栗原さんは吉田さんの現在の状況をどうご覧になっていますか?

栗原:

彼は自分がしてきたことに対して

悪いなと思いつつも、どう直していいかわからなかったということで

このグループワークに来て、本当に虐待する理由を

自分と向かい合って知っていって

そのゆがんだ考え方をどのようにしたら

健全な考え方に直したらいいのか

ノートを書きながら毎日行なっていて、本当に彼は変わりました

別人のように変わったと思います

言葉で自分の虐待経験を語れるようになった

YOU:

私は人のこと言えないですけど

子どもが生まれた時、子どもも親も一緒に成長する

今は子育てが終わったんですけれども

まず親が立派である必要はないということと

弱いものにあたるっていうのはすごい怖いですよね

はけ口ですもんね

そういう未熟はやっぱり育児とは違う別の

人格形成の方法を先生がといていって見つけたっていうこと

やっぱりこういう話し合いがものすごい大事なことだと思います

西澤:

人の話を聞いて、自分を振り返るというのは

すごく重要なことだと思います

カウンセリングなんかよりもむしろ

仲間意識の中で自分を見つめなおす場というのはとても大事だと思います

(私はグループワークより、カウンセリングのほうが自分に合ってた

人それぞれだと思う

栗原:

自分を見る鏡がないんですけど

他の方が鏡になりますので

それを通して自分の中身を知っていくということが起きると思います

体験談メール 50代:

私も子育て中の虐待の経験があります

長男に怪我をさせたことや

娘を突き飛ばして一瞬意識をなくしたことも

今思うとなんであんなことをしたのかと

反省でしかないし、今でも忘れることができません

原因は姑や夫に対するイライラや気遣いが

子どもにむいてしまったのだと思います

栗原:

こういうケースはたくさんあります

夫から支配を受けて DV という名前も使いますが

それがストレスになり、そのはけ口が子どもに向かうということもたくさんあります

ユージ:

どちらか一方がそういうことをしている場面を

目撃した家族としては、止める方法はないのか

声をかける言葉とかあるんですか?

栗原:

夫がもし叩いていたとしたら

怒っているときは難しいんですけれども、穏やかな時に

「あなたのしていることは虐待だと思うので

私と一緒に更生プログラムに行って学ばない?」

というような声かけをしていただけたら

「あなたが行ってきて」ではなく

そう言うと行かないです

「お前も悪いだろう」となる

「じゃあ、私も一緒に」と言うとくるカップルがたくさんいます

メール30代:

言葉の暴力という言葉にハッとさせられます

時間の余裕がないとき、寝不足の時

2歳と5歳の子ども達に理不尽に怒鳴ってしまいます

頭のどこかでいけないと思いつつ

ストップできない自分は、後でひどい罪悪感に襲われます

うまく怒りの感情をコントロールする方法を知りたいです

栗原:

例えば寝不足とか、お腹が空いてる時って

人はイライラしてしまうので、まず健康の自己管理

しっかり寝る、しっかり食べるということで

同じことが起きても怒り方が違ってくると思うんです

まずセルフケアを親がきちんとするということも大切だと思います

(自分を大事にする って、カンタンなようでいて一番難しい

長野県20代:

1歳の娘を育てています

可愛くて可愛くてと思っていますが

公共の場で大声を出した時、反射的に口を押さえたり

友達のおもちゃを奪った時にお尻をポンと叩いてしまったり

これがエスカレートしたら虐待になるかもしれないと自分に恐怖を感じています

(まず母親が一人で子育てするのは難しい

それに対して社会の目も厳しすぎる

考え方のコツ

栗原さんが普段 NPO で教えている内容で

子育てに行き詰まっている皆さんに役立つ

考え方のコツを紹介したいと思います

小さなお子さんが寝る時間になってもなかなか寝てくれない

おもちゃを散らかしたまま片付けてくれない

言うことを聞いてくれない

こういうことが重なるとイライラが募りますよね

そんな時に栗原さんがオススメする考え方は

「べき」を取る

栗原:

私たちは理想の中に「子どもは親の言うことを聞くべき」と思っている

でもその「べき」の箱の中に子どもがおさまらないと

怒りになって暴力を使ってしまうということが起きますので

「べき」の箱を壊す

子どもは言うことを聞かないものだと考え方を改めておくと

怒りが出なくなると思います

「どうしたいの?と聞く」

栗原:

子どもは親の所有物ではなく

別の人格を持った存在なので

親と考え方も違うし、願望も違う

何か子どもが親の言うことを聞かない時は

「どうしたの?」「どうしたいの?」と

その願望を聞いてあげる

これが子どもを対等に扱う尊重する親の態度だと思います

そして理不尽なことだとしても

子どもが言った時は必ず受け止めてあげる

まず「あーそうなんだね そうしたいんだね 分かったよ」って

これを全てやっていくと

子どもは全てわがままになりそうなので、その後、親の意見も言う

「あなたはそうかもしれないけれども

お母さんはこう考えるよ」

そしてできたら

「どっちにする? お母さんの考え方とあなたの考え方どっちを選ぶ?」

と子どもに選択までさせたら

それは本当に子どもを尊重した親の態度だと思います

子どもが決めたことで責任を取るということです

何か「やりなさい」ということではなく

ユージ:

僕もやっぱり最初の頃すごく苦労していて

例えば「ここにジュース置いたらこぼしちゃうから」とか

「階段は危ないから」とか

どんどん「こうするべき」「ああするべき」があったのを

ある時から子どもに質問するようにした

「こういう時はどうしたらいいんだっけ?」

部屋が散らかっていても「部屋を片付けなさい」と言うのは簡単なんだけど

「散らかってる時はどうするんだっけ?」って聞くと

意外と子どもって正しい答えを全員知ってるんです

「階段は危ないからつかまったほうがいい」

全部答えを知っていたので

今までは答えを聞く前に「やりなさい」って言ってたので

それが効果的だなと感じるようになりました

(私の母親はいまだに「~しなさい」「~はやめなさい」と言う

栗原:

子どもは怒らなくてもいいんです ただ見守る

子どもはちゃんと知ってますから

そこは尊敬ですよね

YOU:

ジュースをこぼさせればいいんですよ

「うわー気持ち悪い」とか言ってると

「こぼすとベタベタする いやかも」て分かる

栗原:失敗の経験をさせることですよね

(うん、大事 人生は実際の経験ができる場所だから

ユージ:親は結末を知ってるから言っちゃうんですよね

虐待をなくすには

虐待を減らすために周囲の私たちが何ができるのかを考えていきたいと思います

虐待が疑われる場合にかける番号がこちら

児童相談所につながる全国共通ダイヤル189

いざという時にかけて頂きたいんですが

今日は児童相談所に頼る前に

私たちに何ができるのかを見ていきたいと思います

「孤立感の解消」

ある自治体では子育ての悩みについて

地域で気軽に相談できる人を増やそうとしています

和歌山市

子育てに悩む人の相談を受けるボランティアを養成する講座です

市が主催し、去年から始まりました

家庭教育支援アドバイザー 講師の辻さん

どうすれば相手が心地よい行動変容を起こせるか

かつて虐待をしてしまっていたと言う自身の経験から

親が周囲の人にどんなふうに関わりを求めているのか伝えています

辻さん:

「虐待しているのでは?」と心配している暇があれば

何か手伝おうかというふうに考え方を変えて欲しくて

辻さんは実際の相談例を用いてこんな問いかけをしました

辻さん:

何て返事をしますか?

ちょっとディスカッションしてみましょう

男性:日頃の付き合いがあればわかるけど・・・

女性:

むやみに手を差し伸べるんじゃなくて

ちゃんとニーズに合わせたことをしないと結局解決しない

アナウンサー森田さんも参加:

どんな相談窓口があるか調べたり

行政のホームページを調べて

「こんなのがあるよ」

クリックしたらすぐ行けるサイトとか教えるのが親切かな

女性:すごい冷たい!

森田:冷たいですか!?

女性: URL を送りつけられた時にはもう二度と相談できない

辻さん:

相手のキャラクターとか、相手がどう受け取ったかっていうのを

押したり引いたりしながら距離感を見つけないと駄目だから

辻さんはこうした議論を通じて

様々な悩みを柔軟に受け止められる人を増やそうとしています

辻さん:

地域からいろんな助ける手が差し出されたら世の中変わるから

本人の弱さを責めるのではなく、周りの環境を強くしていこうと思っています

アナ:

事例として出されたこの相談のメールの

「どこに相談したらいいの?」という1行に注目して

URL を送ったら、実用的で役に立つのではないかと考えたんですけれども

他の参加者の方は「メール全体を通して SOS を発している」

「話を聞いてほしいんだ」と捉えて

「どうしたの?と寄り添ってあげる態度が大事ではないか」という方が多かったです

(アナウンサーらしい答えだよね/苦笑

YOU:全体的に女心ですからね、それは

(女心がわからない男性が多いということか 逆も言えるけど

アナ:

皆さんにも例題を出します

実際この講座で出された例をもとに

皆さんに対応を考えていただきたいと思います

マンションで隣の部屋から子どもの泣き声が聞こえてきます

隣人は挨拶程度したことがあるだけで

そんなに深く話す間柄ではない場合

皆さんならどう対応しますか?

(実際聞かれると難しい

本当に深夜に泣いている子どもをあやしている人(多分母親)の声を聞いたことがある

大変だなあと思いながらも、そのままやり過ごしてしまったことが何度かある

華丸:普通に泣いてるだけなのか、叩かれて泣いているのか、場合にもよるよね

アナ:どっちの泣き声かわからないという状態です

YOU:

うちの前の家でずっと泣いてた子がいて

私は出て行って、昼間だったですし

やっぱりお母様と対峙していて、ちょっと手をあげたりとかされていたので

「大丈夫ですか?」って言ってたら

旦那様的な人がいらっしゃって収めたんですけど

(直接声かけるって凄いな

ユージ:

同じ空間にいたら、おそらく向き合わなきゃいけないので

「大丈夫?」って言うかもしれないですけど

隣から聞こえても姿が見えない状態でピンポンを押すのは

ちょっと勇気が出ないですね

栗原:

私も同じくピンポン押さないと思います

というのはピンポン押された方は「見張られているのかな」とか

「迷惑かけてるのかな」と思うと

それがかえって孤立させていくことも考えたりするので

たまたま偶然廊下で会うとか、道で会った時にちょっと声かけをしてみる

「お子さんの声が時々聞こえるんですけれども、お母さん大変ですよね

何か私でお手伝いできることがあればお話聞かせていただけますか?」みたいな感じで

支援するよという態度を見せていくのがいいのかなと思います

西澤:

私はいろんな会議に出ていて

児童相談所に「泣き声通告」というのがすごく増えているんですね

それを受けると何日もかけて対応して

どこから聞こえるのかとかやるので

できれば私は市民として声をかけたいなと

ピンポンを押すと思います

「こんなことを私が言うと気分を害されるかもしれませんが」

ということを最初に断っておいて

その上で「とてもお困りなのではないかと思って 心配なんです」

責めるのではなくて、お母さんやお父さんを

心配しているんだということを伝えるかなと思います

(専門家も含めて、この数人だけでも意見が全然違うんだな

アナ:

辻さんも同じようなことをおっしゃっていました

普段から見張らないで見守ってということなんです

虐待しているのではないかと疑ってかかるのではなくて

「子育て頑張ってますね」などと声をかけて

見守っている態度を示すことが大事

この取り組みは和歌山市の行政が指導しているんですけれども

大阪では地域ぐるみで草の根の活動も始まっています

児童虐待死ゼロ

今月5日 大阪市内のホールに100人以上が集結

「ゼロ会議」というプロジェクト

児童虐待死ゼロを目標に掲げています

参加しているのは大阪の NPO関係者や一般市民たち

悩む親に出会ったらある行動を積極的に行おうとしています

とにかく話を聞いてあげること

自分の身の回りの親の話を聞ける人になってほしい

相談窓口には行きづらいと感じる親は多くいます

そこでまずは一般の主婦や街のお店などが話を聞き

問題が大きくなる前にガス抜きをしようというのが狙いです

「きくでマーク」

この取り組みに賛同する人たちが身に付けるものがこの「きくでマーク」

悩みがあったらいつでも話を聞くでという意思表示のマークです

このきくでマークを考案したのは、自身も父親であるデザインを運営する浜辺さん

虐待死のニュースを見るたびに

何かできないかと考えてこの活動を始めました

浜辺さんは仕事の合間を縫って

活動に参加している仲間の元を訪ね

危険性の高い相談はないか聞いて回っています

大阪市内のスナック

「きくで」の取り組みに賛同するこのお店では

従業員みんなでお客さんの子育ての悩みを積極的に聞くようにしています

店員:

私の近しい友人もこの間離婚したので

子どもを抱えていて相談を受けたりしたら

私が話に乗ってあげられる部分はいいんですけど

わからないこととかは浜辺さんに聞こうかなと

ちょうど思っていたところです

携帯にも常にマークをつけている

「きくでマーク」を付けて「悩みを聞くで」という人は、大阪では現在1000人以上

今後もこの数を増やしたいと考えています

浜辺さん:

いろんな方がいらっしゃるということを前提にしながら

ガソリンスタンド、八百屋さん、パチンコ店

そういった方皆さんに知ってもらいたいという思いでやっています

東大津市

子育てに悩む母親を集めて、互いに悩みを聞き会おうと言う活動している人もいます

「きくでマーク」をつけているのは栄養士の中塚さん

お手製のおにぎりと味噌汁を食べてもらい

ざっくばらんに話し合うランチ会を週2回開いています

中塚さん:今日はお母さんに帰って寝るだけにしてもらいたい

中塚さん自身、第1子を産んだ25年前

産後うつ状態に悩んでいた時期があります

その悩みを知り合いの医療関係者に聞いてもらい

立ち直れたという経験が母親の悩みを聞く活動につながっています

母親:

息子が抱っこマンなんですけど

ごめんなと思いながら「今無理」と言ってしまっていたので

中塚さん:

上手に成長してるよ すくすくと

腐らないで寄り添ってきたから

その成果だと私は思う 何も間違っていない

母親:そうやって励ましていただいて、なんとかやっております

お互いの辛い気持ちを打ち明け合うことで

子育てに一緒に立ち向かう連帯感が生まれるといいます

母親:

すごい苦しい時に他のお母さん達も一人で泣いていたと聞いて

私はママ友は戦友だと思っています

あの人も戦ってた じゃあ自分も頑張ろうって

中塚さん:

虐待って孤独感から来ると思う

「自分だけ うちの子だけ」っていう

「聞くで」っていうことが一番虐待を防げる入口じゃないかと思っています

メール40代:

私のしていることは虐待だと思う

電話相談に電話したこともある

とても優しく話を聞いてくれた

私を肯定してくれた

もちろん叩いてしまったことではない

お母さん頑張ってるね

誰かにそう言って欲しかった

話を聞いて欲しかった

誰かと言うか本当は夫に

夫に関心を持って欲しくてエスカレートしたと思う

西澤:

よく言われるのは

「子育てっていくら上手くやっても誰にも褒めてもらえない」

うまくいって当然みたいな

特にパートナーの目があったりすると

それはとてもしんどいことだと思います

電話相談も結構普及していますので

活用していただければと思います

栗原:

自分の中にあるストレスを言葉にしないで

蓋をしておくと、それが怒りに変わるので

自分の中に起きている考え方や感情を言語化して誰かに伝えるということは

自分に対する肯定や優しさにもなると思うので

聞いてもらうということは

とてもストレスから回復するには大切だと思います

華丸:

「私の時はね」っていうのは NG ワードなんですね

でも絶対言ってしまう

自分の経験を照らし合わせて

それは合わないですよね

聞いて、肯定することっていいことだな

西澤:

こういうネットワークは結構広がっています

みんなで支えていこうみたいな

華丸:

身近なグループだとどうしても世間体があるから

他業種のお父さんお母さんの話になると

聞けるし、言えるしみたいなところがいいですよね

ユージ:

人によってはコミュニケーションが得意じゃないというお父さんお母さんもいる

大勢の人がいる場で話すのが苦手とか難しいいっていう人は

もしかしたらインターネット上で

顔を出さないで共有できる場所というのもありそうですよね

栗原:

夫達に本当にして欲しいんですのですが

妻の愚痴や不満を聞いていただきたい

夫たちが聞いていないんです

それがストレスになるので

あと褒めていただきたいです

妻の育児に対して感謝と褒める言葉

(育児と家事を半分やっておくれ

夫も仕事のストレスのはけ口が必要だね お酒とかじゃなくて

メール50代:

親の育て方で発達障害になるような発言は注意していただきたいです

発達に悩む母親を追い詰めてしまいます

西澤:

私が言いたかったのは

本来の発達障害は持って生まれたものと考えられている

ただ、虐待やネグレクトを受けてきた子ども達を

ずっとその後、仕事上私はフォローするんですが

発達障害とよく似た症状状態になってしまう子がいる

古いデータですが、文科省が学校調査をした時に

発達障害と診断される子供が6%以上になっていて

これは病気としてはありえない数字で

いろんなものが混ざっているのだろうと

その鑑別は非常に難しいのですが

その辺は誤解がないようにしていただければと思います

栗原:

見事な虐待だと思います

そして怒ること自体がかえってお子さんを悪い子にしてしまうので

良い子にするためには怒らないことだと思います

栗原:

言葉がまだ出ない時にはこちら側が

「悲しいんだよね」とか「寂しいよね」という風に

子どもの感情を想像した言葉をこちらから投げかけることによって

子どもはこういう時は悲しいって言うんだなって言葉を覚えていくと思いますし

泣いている時は共感して「悲しいんだよね じゃあ一緒に泣く?」って

親も一緒に泣いていただくといいかなと思います

アナ:

先ほどの発達障害の話について

VTRのメグミさんのお子さんは発達障害と診断を受けています

その事例をご紹介しました

【ブログ内関連記事】

ドラマ『永遠の仔』(2000 全12話 第1~5話)

ドラマ『永遠の仔』(2000 全12話 第1~5話)このページには毎日アクセスがくる

ドラマ10「シングルマザーズ」全8回(2012)

ドラマ10「シングルマザーズ」全8回(2012) ドラマ『イグアナの娘』(1~5話)

ドラマ『イグアナの娘』(1~5話) 児童虐待@週刊まるわかりニュース

児童虐待@週刊まるわかりニュース 幼児虐待 児童相談所の対応は ほか

幼児虐待 児童相談所の対応は ほか