■

不安障害の認知行動療法(1)―パニック障害と広場恐怖(1)〈患者さん向けマニュアル〉(星和書店)

著者:ギャビン アンドリュース、マーク・クリーマー、ロッコ・クリーノ、キャロライン・ハント、リサ・ランプ、アンドリュー・ペイジ

監訳:古川壽亮

【ブログ内関連記事】

『パニック障害 100のQ&A』(星和書店) part1

『パニック障害 100のQ&A』(星和書店) part1

『パニック障害 100のQ&A』(星和書店) part2

『パニック障害 100のQ&A』(星和書店) part2

AH入門ワークショップ

AH入門ワークショップ

うつと不安の認知行動療法@淑徳大学公開講座

うつと不安の認知行動療法@淑徳大学公開講座

以前、クリニックの担当医から勧められた

『こころが晴れるノート』大野裕/著

は、読んだ時期も関係してピンとこなかった。

(この頃は、認知行動療法どころか、パニック障害、メンタルクリニックなどなど基本が分かってなかったし、

カウンセリングを受ける前で、自身の位置も分かっていなかった。まあ、今でも全部分かってないけど。

今回、担当医が勧めてくれた本は、いろいろ見えてきた中で読んだことと、

具体的な方法が書かれていて、前回よりかは頭に入ってきた。

といっても、パニ障関連の本は、実はクリニックの長い長い待ち時間でしか読まないから、

1冊読み終えるのにものすごい時間がかかって、内容をほとんど忘れている

本書を読んだ感想を担当医に少し話したら、自分に関する分析のメモを読んで「とてもいいと思う」と評価してくれた。

「自分の書いた段階表を持ち歩くなりして、何度も見直すと、他の見方、アイデアが出る→行動に反映してくる」とのこと。

【内容抜粋メモ】

「

広場恐怖(第一次的な恐怖)」は、場所や、状況に対する恐怖ではなく、

どこにいようと、パニック発作や、不安発作そのものに対する恐怖。

「パニック障害」とは、パニック発作が頻繁だったり、次にいつ起こるのか恐れながら過ごす時間が非常に長い状態のこと。

典型的には次のいずれか。

1.パニック発作と関連がある感じがする状況を避ける(電車で起これば、電車を避ける

など

2.身体的、社会的に大変なことになる感じのする状況を避ける

3.その場所では発作がコントロールできない感じがする状況を避ける

(混雑、閉じ込められる場所、安全と思えるところから遠く離れること など

「第一次的な恐怖」と「第二次的な恐怖」を区別することは重要。

パニック障害の人は、第一次的な恐怖のもと、

パニック発作をコントロールすることが必要。

「第一次的な恐怖」

気絶する、心臓発作をおこす、気が狂うなど、自分をコントロールできなくなることへの恐怖感だと患者さんは言う。

発作が起きていない場所も避けるようになる。

患者さんが不安発作についてどう考えるかによって決まる。

この「回避の程度」により、克服するのにかかる時間・労力が変わる。

********

どのように生じるのか?

多くの場合、最初のパニック発作は、心理的、身体的に

「ストレスが増大した時」。

人間関係、経済問題

、仕事のプレッシャー

、過労など。

「不安」

ストレスが不安を引き起こすことはよくある。

パニック発作を起こしやすいと言える。

いつもより多いストレスがかかり、他人よりストレスに弱くパニック障害になるというもの。

2つ目の可能性は、他人より

ストレスに敏感で、パニック発作を起こしやすいというもの。

「過呼吸」

「過呼吸」

めまい、頭のふらつき、手足のしびれ、心臓がドキドキする、胸がつまるなどは、

呼吸しすぎることで、血液中から二酸化炭素が少なくなるために生じる。

「性格」

普段から思い悩む傾向がある。とくに自分の健康について心配しすぎる、

実際よりはるかに重大に考えるなど。

「自己否定的」な考え方をコントロールすること。

「パニック発作の症状」

(15項目ほどのどれも当てはまったな

パニックがひどくなると、その場から逃れようとする

誰か助けてくれる人がいる場所へ行こう、逆に人に見られない場所へ行こうとする人もいる。

パニック発作は、「突然」に生じることはない。

「パニック発作の予測をはじめる(予期不安)」

「もしここでパニック発作が起これば困る。恥ずかしいことになる」という考えからきている。

飛行機

、列車

、バス

、エレベーター、エスカレーター、列に並ぶ、交通渋滞にはまる

、などが多い。

パニック発作を起こした人は、その「説明」を探すようになる。

ストレス、不安、過呼吸が本当の原因だが、当人はそれを原因とみなさない。

その時の場所、状況と結びつけるという誤った考えをもつ。

「条件づけ」

この状況=発作という信念、連想をうみだす。

「状況恐怖」「状況回避」

恐怖と回避の対象が非常に広い範囲に、急速に及ぶ。

「全般化」

「条件づけ」と「全般化」を崩す必要がある。

広場恐怖の一次的恐怖は、場所、状況ではなく、パニック発作の恐怖だと思い出すこと。

状況恐怖は二次的恐怖。

「微妙な回避の例」

・クスリは飲まない。逆に絶対に携帯する(お守りに持つ派だ

・運動を避ける

・ホラー映画、悲しい映画を避ける ○

・暑さ、寒さが厳しい日の外出を避ける ○

・遠い田舎、外国へ行くことを避ける ○

・何か読むものを持ち、集中する

・一緒にいる人に「なんでもいいから喋って」と頼む ○

これらはパニック発作を乗り切るのに役立つ可能性は高いが、頼り切ることにつながる。

頭の中で「さまざまな心配」が浮かぶ、最悪の結果を予想し、強い不安となる。

「治療プログラムの原理」

まず、

「ものの考え方」「反応の仕方」を変える。

基本的には3つのテクニックから構成される。

1.体の感覚のコントロール

2.避けているものに対して、安心して接する

3.心の中で、自分に向かって言う言葉を変える。

*

1.体の感覚のコントロール~

呼吸と筋肉の緊張をコントロールする(まさにヨガじゃん

パニック発作の時は過呼吸状態+

「筋リラクゼーション法」を学ぶ。

2.避けているものに対して、安心して接する

長期的にみると、家

から一歩も出られない、1人でいられなくなる。

「回避行動」をとるたびに、「回避しなくては!」という思いが強くなる。

その状況に直面する方法。

3.心の中で、自分に向かって言う言葉を変える。

自分で自分の不安を拡大している。

身をもって再体験し、大丈夫だという経験をする。(認知行動療法だな

どれも練習して身につけるテクニックだということを忘れないこと。

重症度ではなく、どれだけ長い間苦しんだかでもなく、年齢でもない。

自分の現状を変えたいという心意気次第。

「回復の妨げ」

それが続いたほうが何か都合がいことがある場合、広場恐怖を逆に維持しようとする習慣となる。

自分の人生の重要な決定をしなくて済むなど。

このままのほうがラクだという「依存傾向」は、回復が困難となる。

「不安の本質」

パニック障害の人は、ほんの少しの不安にも恐怖を抱くようになる。

しかし、

本来「不安は有益なもの」。

危険を感じると、それから逃れるために、アドレナリンが放出し、交感神経の働きが活発化し、体の一連の変化が生じる。

・呼吸が速くなる

・心拍数、血圧の上昇

・顔面蒼白

・筋肉の緊張

・血液の凝固

・発汗

・1つのことに集中する

・胃は消化を中止、口が乾く、吐き気、不快感が起こり、エネルギー源としてグルコース(血糖)が放出

・免疫機能が一時的に低下

これらは

「逃走か闘争か(逃げるか闘うか)」の反応とよばれる。就職の面接などでも起こる。

不安の症状は、不随意の「自律神経」の支配下にある。

不安は、神経を張り詰め、高度な技術、複雑な思考を要する活動を行うのを助けてくれる。

「適度な不安」は活動の効率を上げる。いきすぎると効率は落ち、間違いの原因にもなる。

神経を張り詰めているが、自分を保っていられる状態が理想。

「間違い警報

」

あまりに敏感である時、この警報機が簡単に反応すると、他人が不安に感じないような状況でも不安になる。

「逃走か闘争か」は、短期的には有用だが、

現代社会の複雑で、ストレスフルな状況では、長期的に見れば役に立たない。

普通なら周りに危険がなければ不安は不合理だと自覚できる。

しかし、パニック障害の人は、自分に危険があると恐れてしまう。

「なぜ間違い警報が起こるのか」

1.ストレス

2.過呼吸

3.性格、ものの考え方、感じ方

「性格」

パニック障害の患者さんは、自分は「神経質」「敏感」「感情的「心配性」だと感じている。

「神経症傾向」

身体が敏感になりやすい。

それらは長所にもなりうる。他人をよく理解し、好かれやすいということ。

自動的な反応は、実際に激しい運動をすれば消える。

思い悩む傾向が強い人には一連の悪循環

がある。

治療の1つには、過呼吸をコントロールする必要がある。

「過呼吸」

息を吸うと、酸素が肺に入り、ヘモグロビンと結合する。

細胞は酸素を消費し、廃棄物として二酸化炭素を産出し、二酸化炭素は血液を通して放出される。

過呼吸で不安を増大させるのは、

二酸化炭素を多く吐き出しすぎることが原因。

体調がベストなのは、酸素と二酸化炭素のバランスがとれている時。

過呼吸は、体の血管の一部が収縮することで、脳に送られる血液がやや少なくなる。

・息苦しさ

・ふらつき

・めまい

・非現実的感覚

・心拍数の増加

・口が渇く

過呼吸になってもこの程度。本質的に体にはまったく害がないと覚えておくこと。

もっとも不快なのは「十分な空気を吸えない」感覚(そうそれ

・吐き気

・呼吸が制限される感じ

・恐怖感の増強

・発汗

・疲労感

人には

「防衛機能」がいくつかある。

呼吸は自動的にコントロールされる面と、意識的にコントロールされる面がある。

過呼吸がひどくなると、パニック発作もひどくなる。

軽度の過呼吸は、持続的な恐怖感にもつながる。

過呼吸は、周りの人も、本人にもハッキリ分からないことがある。

溜め息や、あくびのせいで、上記の自覚症状が引き起こされることがある。

「過呼吸の4つの種類」

3つは短期的、1つは習慣的なもの。

1.息が荒い、あえぐような、速すぎる呼吸

2.溜め息や、あくび

3.息をのむ

4.慢性の習慣的過呼吸

いつも不安がちで、頭がフラフラしていると、少しのストレスでパニック発作となる。

「よくある誤解」

「最後はどうなってしまうのか」と心配する人が多い。

例1:

気が狂うのでないか

「統合失調症」と「パニック発作」はまったく異なる。

「統合失調症」は徐々に始まり、出たり消えたりしない。幻覚、妄想が出る。遺伝的。10代後半~20代前半に発症。

「パニック発作」は、突然始まり、繰り返す。20歳以降に症状が出る。

例2:

自分をコントロールできなくなる

問題は、不安に対して、逃げることも、戦うこともできない時。

それでも、思考、行動を正常に保つことができる。自分で決めることができているはず。

例3:心臓発作

心臓発作の場合、呼吸困難、胸の痛みを伴う。運動

と強い関連があり、安静にしていると消える。

パニック発作は、いつでも起こり得る。時には睡眠中も起こる

心臓病は、心臓の電気活動に明白な変化があるが、パニック発作は心拍数が増えるのみ。

********

呼吸コントロール

自分の呼吸を知る

1分間に何回呼吸するか数えてみる。(私は9回だった。意識すると難しい

・呼吸が速すぎないか?

安静時は普通1分間に10~12回。

・呼吸が深すぎないか?

腹式呼吸+鼻呼吸が大事。

・溜め息、あくびが多すぎないか?

・深く吸って止めることはないか?

・タバコの吸いすぎ

、お茶やコーヒー

の飲みすぎ(お茶は飲みすぎかも

・お酒の飲みすぎ

・

「月経前緊張症」、強い生理痛

・いつも「せっかち

」

呼吸コントロールの技法

・やりかけていることを止め、座るかなにかにもたれる

・息を止めて10数える

・息を吐く。静かに、ゆっくりと

「リラックス」と言い聞かせる。鼻呼吸で。

(省略

過呼吸になった時、すぐにこれをすると、1~2分で静まり、発作にならない。

「うまくいかない時」

「不自然」「落ち着かない」と感じる人もいる。

症状が悪化する時は、時計で測る

********

リラクゼーション・トレーニング

「逃げるか戦うか」は、いろいろな課題をする時に、集中力を高め、効率を向上させる

必要以上に緊張すると、心配、不安になる

この練習は、毎日2ヶ月以上すること。

日々の緊張の多くは、実際は不必要なもの。

まずは、自分の体の緊張に気づくこと。

(

「過緊張」とも診断されたなあ。ヨガを始めてから、自分でも気づくようになった。

緊張が高いと、ちょっとしたことでも過呼吸やパニック発作のきっかけになる。

「漸進的筋リラクゼーション」と「等尺性リラクゼーション」

この2つは、使う場所、目的が違う。

はじめは毎日1回はする。気が進まないと感じることをする前にするのがよい。

イスに座る。リラクゼーションは睡眠のためではない

リラクゼーションテープがあるとなおよい。

「漸進的筋リラクゼーション」

筋肉を順番にリラックスさせる方法。

恐怖にさらされる前に使う。

緊張→リラックスを得る。

「等尺性リラクゼーション」

筋肉の長さは同じままという意味。

恐怖に直面している最中に使う。

リラックスを維持する。

その場から動かずに行える、やさしくゆったりした練習。

1.小さく息を吸い、7秒止める。

2.くるぶしのところで足を交差させておく。両手を重ねて膝におくのもよい。

その他、イスの下に手をさしいれて、イスを引っ張り上げる。

首の後ろで両手を組み、両手を引き合うなど。

3.7秒後、「リラックスしよう」と自分に話しかける

4.筋肉の緊張を全部ゆるめる

5.目を閉じ、1分間、息を吐くたび「リラックスしよう」とつぶやく。

立っている場合。2.を次のようにしてもよい。

・両膝の関節を、逆のほうにめいっぱい伸ばすようにして緊張を高めてからゆるめる。

・手すりのようなものをしっかり握りしめ、緊張を高めてからゆるめる。

・

首をすくめて肩を上げ→肩を落として腕をだらーっとさせる(コレもヨガでやる

・拳を握りしめる→開いて、手のひらを上に向けて、膝におく。

一番、緊張しやすくなっている筋肉からやるとよい。

「額にシワが寄っている」「歯を食いしばっている」など、人から指摘される場所など。

職場でデスクワークしている時

、列に並んでいる時などでも応用できるよう、練習法をアレンジしてみる。

うまくいかない時

人はすべて同じような生物学的特質を持っているのだから、なんらかの心理学的因子が影響しているか、練習不足。

「リラクゼーションの感覚が好きではない」

怖いという人もいる。

それは自分の体の感覚と正面から向き合い、長い間、自分が押し殺してきた感覚に気づくために起こる。

「練習の時間・場所がない」

公園などでもよい。時間がないと言い訳して、意気込みに問題があるのかもしれない。

「こんなことをしても意味がないと思う」

トレーニングの効果を早く、多く求める人がいる。

早くよくなりたいと焦るのは、それだけ不安だということで、余計トレーニングが必要ということ。

「自分をコントロールなどできない」

何の努力もなしにパニック障害から回復はできない。

“動機づけ”が不十分では難しい(そうなんだよね

********

「段階的曝露療法」

多くの人は「同じ状況になれば、またパニックになるのでは

」と信じてしまう。

発作の引き金を前もって予測するようになる。例:公共交通機関

、混んだ場所、孤独な場所、閉所など

一部分であれ回避すると、恐怖は増加する。

回避ではパニックはなくならない。回避する状況が増えるだけ。

パニック発作が本当に起こるかどうか知らないままになる。

「状況恐怖」は「全般化」する

回避を克服し、連想を打ち破ること。治療の過程は段階的にする。

恐れている場所も、1時間ほどとどまっていると、恐怖心は徐々に消えていく(1時間耐えられないと思う・・・

大きなパニック発作が消失するには1~2時間必要

大きなパニック発作が消失するには1~2時間必要で、なかなかチャレンジできないもの(森ビルの美術館みたいにね

「不安」と「パニック発作」は違うと覚えておく

不安は、正常で合理的な反応。

まず達成したい目標を確定し、より小さな段階に分ける必要がある。

プログラムの作成

達成したい目標のリストをなるべく具体的に書き出す(これはやった

一般的すぎる目標は、「段階的曝露療法」には適さない。

例:よくなりたい/自分を知りたい など

よい例:ラッシュアワーに地下鉄で町まで行く

そのために、

・1駅だけ地上を走る電車に乗ってみる。空いている時間。

・友だちや配偶者に同行してもらう→その後1人でやる

・最後に地下鉄に乗る。

「75%ルール」

一度にやりすぎるのもよくない。やれるという確信が75%持てる課題からはじめる。

毎日やる(時間とお金が必要だね

最初は週に3~4回は直面する。

間を空けすぎると、次やる時にまた恐怖がぶり返す(そうそう

「怖いほど頻回に直面すること」

(曝露療法はパニック障害に適さないという人もいる。認知行動療法も専門家とともにやるのが基本だが、

日本には専門医がいないのが問題

・常に3つの目標について努力すること。

・進歩を記録すること

・うまくいった場面をイメージする。

・練習の間は、規則的に呼吸数を記録する

・恐怖がかなり減ったと感じるまで逃げない。恐怖が強いことを理由に逃れることはけっしてしない(厳しいなあ

・上手くできたら自分を褒める

想像上の曝露

課題内容が「全か無か」というタイプの場合、中間の段階を追加するために有効。

カードになるべく細かく内容を書く。

自分はやれると想像する→有効なリハーサルとなる。

1度に1シーンだけ想像する。

現実生活で細かく段階設定できない場合のみ(飛行機に乗ることとか?

現実生活での曝露と組み合わせてやる。想像上の曝露だけでは克服できない。

それには、明確で、現実的な目標をハッキリさせることが必要。

10個の目標をたてる。難易度はいろいろなほうがよい。

********

「認知再構成」

マイナス作用の思考や認知をコントロールする方法。

より適切な評価を行い、不快な情緒反応の頻度、強さ、時間を減らす方法を習得する。

人は、いろいろな経験に対して「考え」「感じ」「行動する」。

自分でコントロールできないように思える時、

「信念(思考・期待)」が介在している。

どう考えるかによってパニック発作が引き起こされているということ。

例:混んだ映画館の場合

パニック障害のない人「真ん中だとよく見えるから良かった

」

パニック障害のある人「もしパニック発作になったらどうしよう

」→「通路側、出口に近いところに座る」

多くの人は、情緒的反応が周りの人と異なることを自覚している。

パニック障害の人は、それを実際以上に

「脅威的」「危険」とレッテル貼りをする。誇張している。

「自動思考」

この思考パターンは「習慣」で、努力なしには変えられない。

まず不安に随伴する不適切な思考を

「同定」することが第一歩。

同定:ある物をある一定の物として認めること。あるものとあるものの同一性を認めること。

1.同定する

2.

論理的に否定する

3.代わりに適切な思考を考え出す

誤った思考

・パニック発作を起こす可能性を

「過大評価」している。

・パニック発作により起こる結果をひどく恐ろしいと「誇張」している。

・自分の対処能力を「過小評価」している。

・なにか病気の徴候と「誤解」する。

一部の人だけが不快に感じるのは不適切な思考パターンだと分かる(頭では分かってるんだけどね

2つの不適切な思考パターン

1.パニック発作になると、逃げ出せない

2.パニック発作になると、助けを呼べない

代わりに適切な思考を考え出す

例:

状況:急行列車に乗る

不適切な思考:きっとパニック発作になる

適切な思考:ただ不安になるだけだ。少し緊張していると思われるだけだ。呼吸でコントロールできる。

その場かぎりの

「希望的観測」との違い

より冷静、かつ適切に物事を眺める。

例1:

その場かぎりの希望的観測な思考:人の口に戸はたてられない。○○さんは言いたいことを言えばいい。

適切な思考:○○さんが言っていることを知って残念な気がする。でも、それに振り回されないようにしたい。

例2:

その場かぎりの希望的観測な思考:こんな問題がなければいいのに。

適切な思考:やれるだけのことをやってみて、どうなるかはその後。

質問に対して「合理的」かをチェックする。

自分の思考パターンの

「言い回し」がどうかをチェックするのに役立つ。

不適切な言い回し:~しなければならない/~もし、そうなったら耐えられない

その場かぎりの希望的観測な言い回し:大丈夫さ/どのみち変わらない

適切な言い回し:~したい/~になるとは限らない/なんとかやっていけるだろう

論理的な否定

長期的な思考の場合、非常に困難。一番の方法は紙に書き留めて、質問する。

例:

・怖がっているものに「証拠」はあるのか

・恐れるとおりになる「可能性」はどれだけあるのか

・他にどういう考え方があるか

うまくいかない時

「ただただ怖い」

「自分は何を怖がっているのだろう?」ともう一度自分に質問してみる。

不安が落ち着いた後、思い出して考えたり、もう一度直面する。

「代わりの考えが思いつかない」

不適切な考えを再検討して、「矛盾している証拠」を探す。

どうして周りは、同じ状況を怖がらないのか(無意識?、セロトニン?、ストレス耐性が高いとか

「やってもうまくいかない」

不安レベルを下げてやる。長年の習慣を変えるには、時間と努力が必要。

「まだ不安が消えない」

「認知再構成技法」はより適切で役に立つが、すべての不安が消えることはない。

反面、過剰な不安を感じる必要がないことも事実。

「代わりの考えを自分で信じられない」

まだ「再検討」していない考え方が残っていると、新しい考え方がぐらついてしまう。

最初から丸ごと信じる必要はない(完璧主義なんだよね

まとめ

・呼吸をコントロールする。息を吐くたび「リラックス」と声をかける

・いったん止まって、座るか休む

・「等尺性リラクゼーション」をやる

・不適切な考えに反論して、適切な考えに置き換える

・次に何をするか前向きに考える

・不安が減ってきたら、ゆっくり行動を開始する

不安は必ず数分以内に減り始めます。

********

パニック感覚を再生する

パニック発作の重要な要素の1つは「動悸」と「めまい」。

「内的曝露」規則的に段階的な曝露の練習をする。

恐怖は繰り返し直面することでしか減らせない。

例えば、ジョギングをする人

は、誰でも息苦しく、発汗する。これは正常な反応。

パニック感覚の練習

1.感覚の身体的な不快さ

2.不快のレベル

3.パニック発作の時とどの程度似ているか

(練習項目は割愛

口の渇きがもっとも不快なら、ガーゼで唾液をふき取る方法もある。

数秒間光を見て、真っ白な壁を見ると

「視覚変容」が起こるが、パニック感覚に似ている場合がある。

・不安の程度が小さい順に並べて、少ない2つから練習をはじめる。

・徐々に不快感が消える体験をする。

・不適切な思考が頭に浮かんだら、練習の前後で比較する

・論理的に否定するチャンスに利用する

・自分でスケジュールをつくる

・評価が2以下になるまで練習を繰り返す。

・時間を長くする

・立った姿勢でやってみる

・公園など場所を変えてみる

やってはいけないこと

・前もって不安コントロール技法をしない

・気をそらすことをしない

うまくいかない時

「こんな練習は役に立たない」

クリニックより家

でのほうが不安が大きい場合「1人のほうが危険が大きい」と無意識に信じ込んでいるかもしれない。

「今日は調子が悪い」

感冒の場合は備えておいて、より上手に対処できる可能性を増やす。

「これをやるとパニック発作が起こる」

状況回避同様、長期的には不安増強につながる。

クリニックに行かない間は、自分で毎日の活動の記録を必ずつけること

********

パニック感覚に慣れる

日常的な活動の感覚も、パニック発作の徴候だと誤って解釈してしまう。

例えば、心拍数が早くなるからエアロビをやらないなど(ついていけないってことはあるけど、やりたいとは思う

日常的な活動によってパニックの感覚が引き起こす時は、始まりと終わりは不鮮明。

パニック発作に似た感覚を引き起こす可能性のある例:

暑くてムッとしたところにいる など(ホットヨガは絶対ムリ

・不安を引き起こす程度がもっとも低い活動から始める。

・恐怖で回避している活動を5つ挙げる。

・最初に取り組みたい目標を1つ選ぶ

・

それをいくつかの段階に分ける

・不適切な考えをすべて書き出す

・それを論理的に否定する

・

課題を明確にする

・不安が軽減したと分かるまで続ける

・呼吸コントロールなどを同時に利用する

・必ず毎日やる

********

ふたたび「認知再構成」について

これまで、より

「合理的」「現実的」「バランスのとれた考え方」をする方法を学んできた。

もう1つの方法は、プラス・マイナスの証拠を思い浮かべる、

「不適切な考え」が正しいか直接試してみる。

例:クスリがないと外出できない/閉所にいると窒息するかもしれない

クスリなしで外出してみる/窒息しないか確かめてみる

「不適切な考え」は、必要以上に恐怖を増大させる。

不適切な考えに「疑い」を挟むことで、「思考の呪縛」から解き放つ。

適切な思考に置き換える。

1.そう考えるには、証拠、根拠があるのか

2.代わりの考え方、違った見方はないか

3.そう考えることで、どんな影響が起こるか、何が目標なのか

4.どこで考え方を間違えているのか

・

「全か無か」で考えている

・最後通牒的な言葉

「いつでも」「けして」「みんなが」などに注意する

・1回の出来事で自分を非難していないか

・短所に注目し、長所を忘れていないか

自分の本来の能力を見つめる

・破局の可能性を「過大視」していないか

・1週間後、10年後に、今と同じように感じるだろうか

・「あるべき姿」を考えてくよくよする

「こうでなければならない」=理想の尺度だけで考えている

例:もう今ごろは病気が治ってなくてはならない

・

「悲観主義」はうつ、自尊心の低下につながる。やってみるまで分からない

・未来を予言する。過去の行為に基づいて、将来を予言することは、変化する可能性を自分で壊すこと

前向きな言葉

1.「もうダメだ」→「私が不安になりかけている。呼吸を整えて、リラクゼーションをしよう」

2.「自分だけの合い言葉」をつくる。例;「一歩一歩」「不安より私のほうが強い」

3.自分をいつも卑下しない→本当にその通りになる

4.自分を褒める

********

今後のために

治療途中の

「後戻り」に対処する

不安コントロールの技法が間違っているか、曝露課題の目標と段階設定が上手くいっていないため。

「不安と過呼吸のコントロール」

・「等尺性リラクゼーション」や「呼吸コントロール」をやる

・「漸進的筋リラクゼーション」を練習する。

・抗不安薬を常に携帯することにこだわっていないか

・日常にストレスがないか 例:人間関係、金銭

・身体的ストレスがないか 例:病気、月経前緊張症、栄養不足、睡眠不足、過労など

・進歩を急ぎすぎていないか、逆に慎重になりすぎていないか

・難易度の差が大きすぎないか

・段階をより頻回、長時間にする

・成功の確率を正しく見積もる

・目標は易しすぎても、難しすぎてもダメ

・達成できたら、自分を十分に褒める。カギはゆっくりと着実な進歩

情緒面の問題点

最悪の状態に戻ることはない。後戻りは一時的な現象。

以前の

「破局的」「感情的」「自己破壊的」な考えで問題を大きくしない。

技術を本当に忘れてしまったら、再治療を検討する。

一度身につけたものを上手に使えなくなっているだけのことが多い。

「ブースター(追跡)・セッション」は最適。

スランプも覚悟しておく

大切なのは、スランプを病気の再発、再燃にしないこと。スランプを過大評価しない。

「私はもう変わらない」と考えない。

結論

「不安階層表」を作り、「曝露課題」に取り組む。

その前に全身の緊張をほぐす。「認知再構成」は有効な手段。

********

推薦資料

本

はガイドラインにすぎないと覚えておくこと。

必要に応じて批判的な視点も持ちつつ、自分にとって得るところが多くなるよう活用する。

(資料は英語版のため割愛

本書の最後にある関連書の紹介。どれも同じ星和書店から。

「認知行動療法の科学と実践」Clark & Fairburn編

「パニック・ディスオーダー入門」B.フォクス著

「いやな気分よ、さようなら」D.D.バーンズ著

「心のつぶやきがあなたを変える」井上和臣 著

「CD-ROMで学ぶ認知療法」井上和臣 構成

♪ひこうき雲について

♪ひこうき雲について アメリカで3曲レコーディングした

アメリカで3曲レコーディングした 「スーパー・ジェネレーション」(服部良一の曲を集めたアルバム)の企画に変わって、

「スーパー・ジェネレーション」(服部良一の曲を集めたアルバム)の企画に変わって、

♪ひこうき雲について

♪ひこうき雲について アメリカで3曲レコーディングした

アメリカで3曲レコーディングした 「スーパー・ジェネレーション」(服部良一の曲を集めたアルバム)の企画に変わって、

「スーパー・ジェネレーション」(服部良一の曲を集めたアルバム)の企画に変わって、

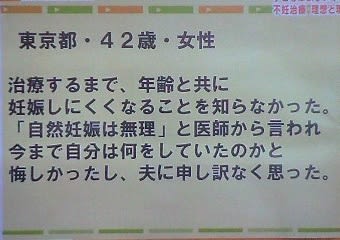

卵子の老化

卵子の老化

リラックスヨガⅡ

リラックスヨガⅡ を食べて、よく鼻水が出る人とか(出る!

を食べて、よく鼻水が出る人とか(出る!

やってる人がいると、「ボクサーなのか?」と思ってしまう???

やってる人がいると、「ボクサーなのか?」と思ってしまう???

」に行ってきました~♪

」に行ってきました~♪

』の中に出てきた「鶏のオレンジ風味」、サラダ、パン2個、紅茶で1750円!

』の中に出てきた「鶏のオレンジ風味」、サラダ、パン2個、紅茶で1750円!

と言うと一斉に振り向く蝋人形の面々が怖いが、

と言うと一斉に振り向く蝋人形の面々が怖いが、

はなかなか燃えている演出。

はなかなか燃えている演出。

に地球人として参加するが、撮る時も分からず、

に地球人として参加するが、撮る時も分からず、

、仕事のプレッシャー

、仕事のプレッシャー 、過労など。

、過労など。

、列車

、列車 、エレベーター、エスカレーター、列に並ぶ、交通渋滞にはまる

、エレベーター、エスカレーター、列に並ぶ、交通渋滞にはまる 、などが多い。

、などが多い。

から一歩も出られない、1人でいられなくなる。

から一歩も出られない、1人でいられなくなる。

」

」 がある。

がある。

、お茶やコーヒー

、お茶やコーヒー の飲みすぎ(お茶は飲みすぎかも

の飲みすぎ(お茶は飲みすぎかも

」と信じてしまう。

」と信じてしまう。

」

」 」→「通路側、出口に近いところに座る」

」→「通路側、出口に近いところに座る」

クスリなしで外出してみる/窒息しないか確かめてみる

クスリなしで外出してみる/窒息しないか確かめてみる 「不安と過呼吸のコントロール」

「不安と過呼吸のコントロール」 はガイドラインにすぎないと覚えておくこと。

はガイドラインにすぎないと覚えておくこと。

ロープウェーは15分おき。

ロープウェーは15分おき。

を縄でくくって差し出したところ

を縄でくくって差し出したところ 「天星館」

「天星館」

で甥っ子ハンスを亡くして

で甥っ子ハンスを亡くして のアーチみたいな青木のトンネル、噴水、

のアーチみたいな青木のトンネル、噴水、