本日、 。

。

今日は、久々にブログの更新です。

今年の2月は関西での講演会、地域の活動など、いつもの年とも違っており多忙を極め、先週風邪をひき寝込んでいた関係もありブログ更新ができませんでした。

風邪というのはその時辛いですが、(今回は高熱&3日間断食になりました)

過ぎてしまうと身体がスッキリし、身体も軽くなりますし、なにより今回は空腹を味わうことにつながりとても良い休暇・養生になりました。

食べない身体は、食べた時の身体と異なる仕組みで動くようで、無肥料栽培と肥料のある栽培で野菜が違う仕組みで動くのが想像しやすくなりました。

三木さん

今回、自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース2017』の一環でもある自給稲作の勉強会を(公財)自然農法国際研究開発センターにお邪魔して、

今の稲作の師匠である三木先生を講師に「自給稲作セミナー美味しいお米を育てよう!」を開催しました。

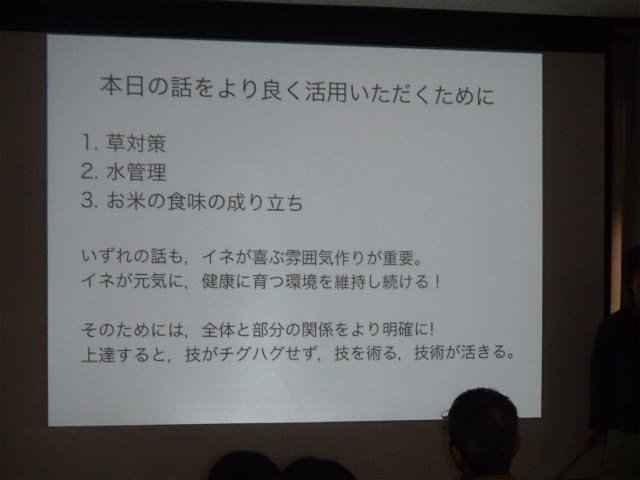

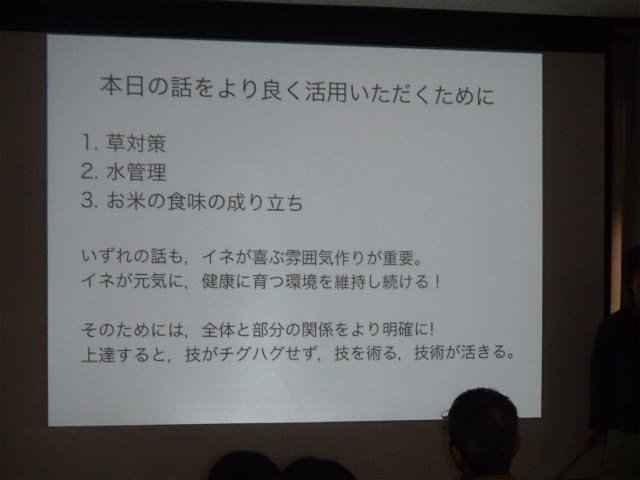

取り上げるテーマは、去年の自然菜園スクールで課題となった3つ

1.草対策

2.水管理

3.お米の食味の成り立ち

高品質のお米は、部分的なテクニックだけでなく、一貫した健康な稲の栽培にあるので、それらを3つのテーマごとにおって勉強しました。

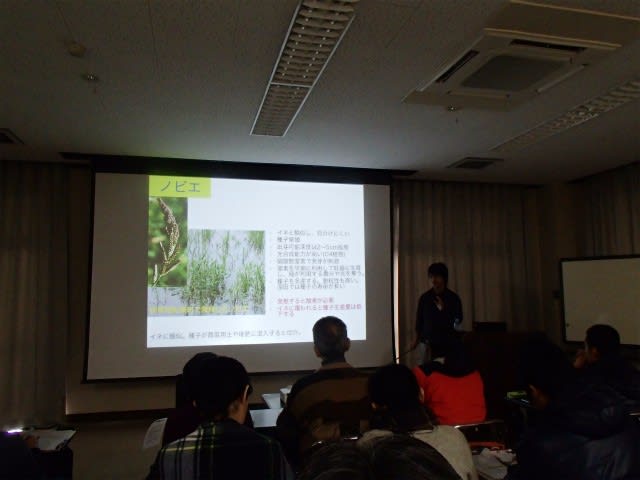

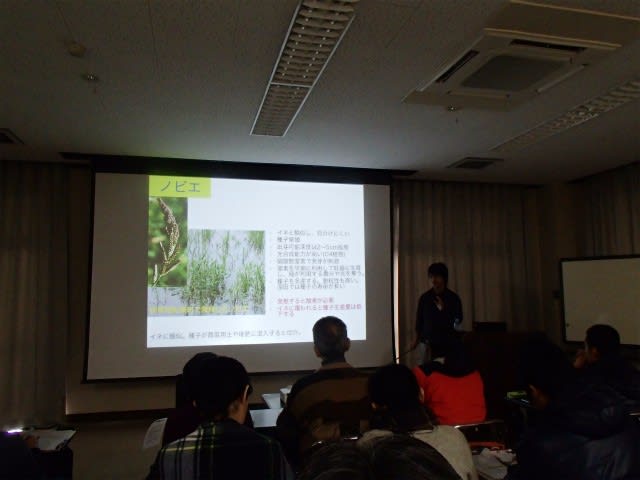

1.草対策では、

それぞれの草の特徴、役割、弱点を学びました。

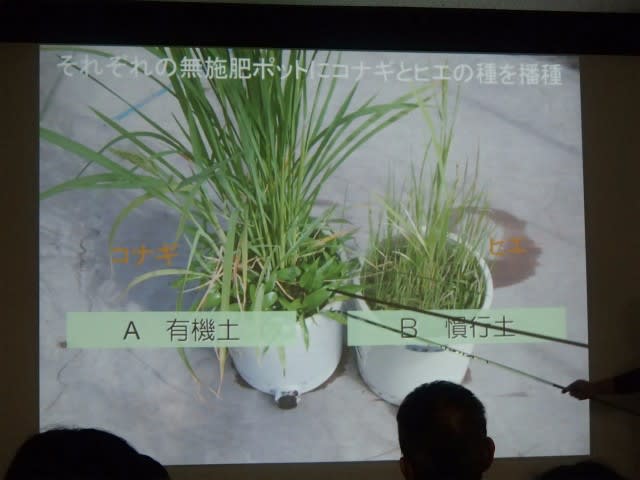

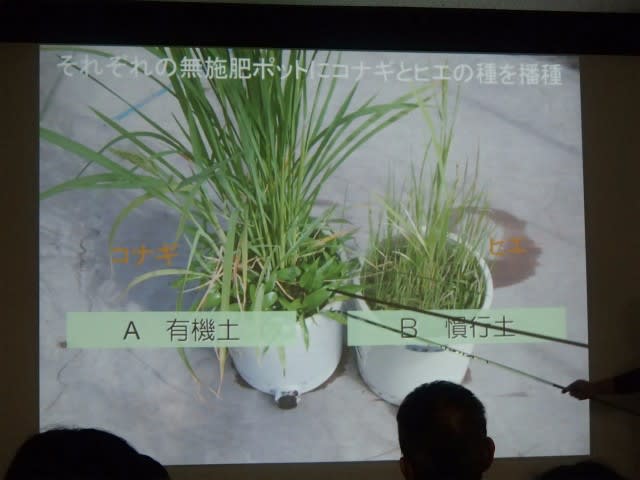

例えば、同じヒエの種を播いた試験ポットでも、土の条件が違うだけで、ヒエの生え方が左右写真で歴然と違います。

土が肥えてくれば、それだけでヒエは生えにくくなるようです。

その代わりコナギが生えてきていますね。

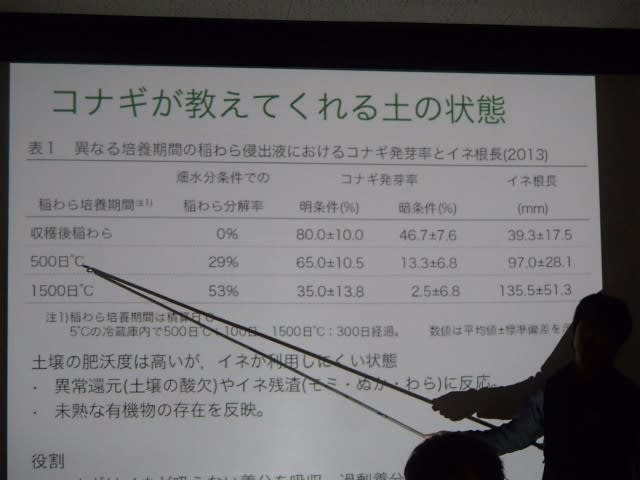

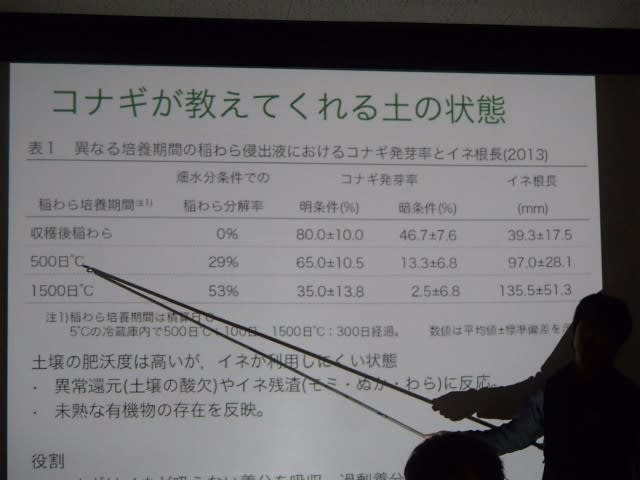

コナギの特徴を学んだあと、コナギの発芽条件が土に稲ワラをどのように還元(土に還したか)でこんなにも違います。

生のワラを鋤き込んだ場合、明りで発芽しやすいコナギが、暗くても47%も発芽し、発芽しやすくなることがわかります。

一方ワラがしっかり土になっている田んぼでは、明るくしても35%しか発芽いないことがわかります。

コナギが生えている田んぼは、稲にとっても良い環境だとわかります。

如何に、コナギを抑え、稲が元気に育つようにもっていけるかがワラの還し方が重要かが想像できます。

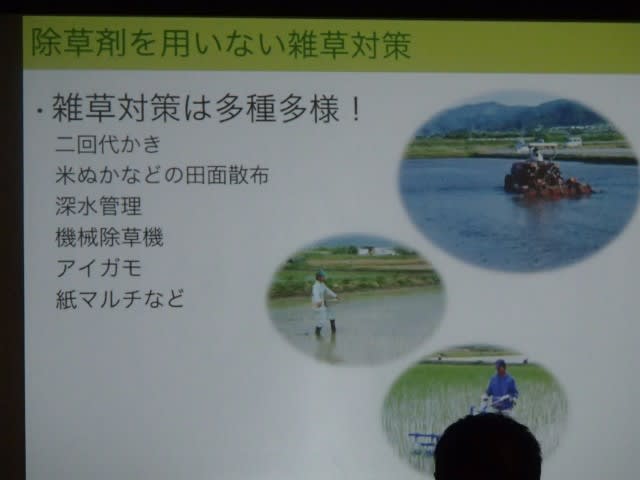

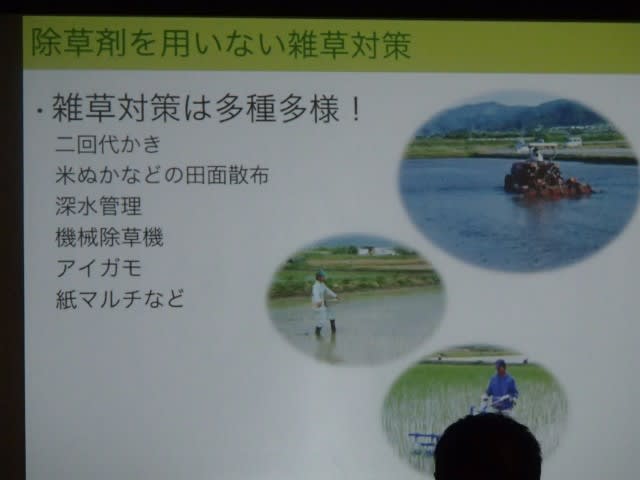

例えば、無農薬稲作では、様々な除草、抑草技術がありますが、

米ぬか除草は有名ですね。

米ぬかを田んぼ表面に施すことで、表面にある草は発芽が抑制され、深くに根を張った稲は悪い影響を受けず、

表面に糸ミミズなどを増やし、トロトロ層をつくることで、さらに抑草され、養分は深く稲の根にいく、

一石二鳥の除草方法です。

ところが、2度代かきを行い、米ぬか除草をした同じ処理の田んぼでも、

左の写真のように、コナギが一面に増え、稲が寂しいくなったり、

右の写真のように、稲が元気になり、草を抑えてしまっています。

つまり、同じことを行ったにもかかわらず、全く違う結果になっております。

このように、米ぬか除草もそうですが、テクニック(技術)を駆使しても、それが発揮できる環境の田んぼになっているのか、それまでのかかわり方が大切だとわかります。

セミナーでは、同じ管理をしても違う結果がもたらされることをたくさん事例を見せていただきました。

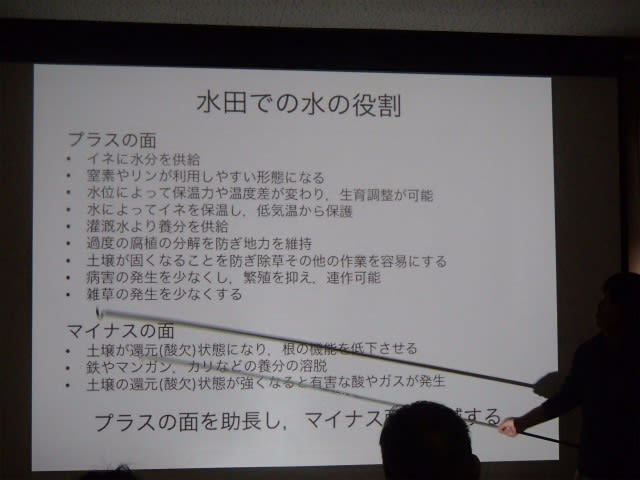

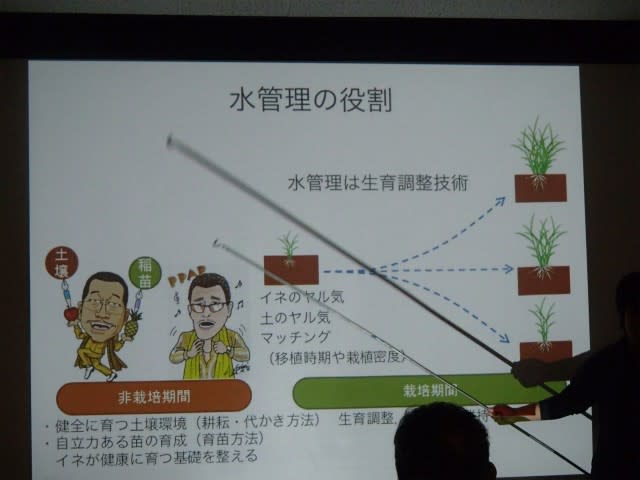

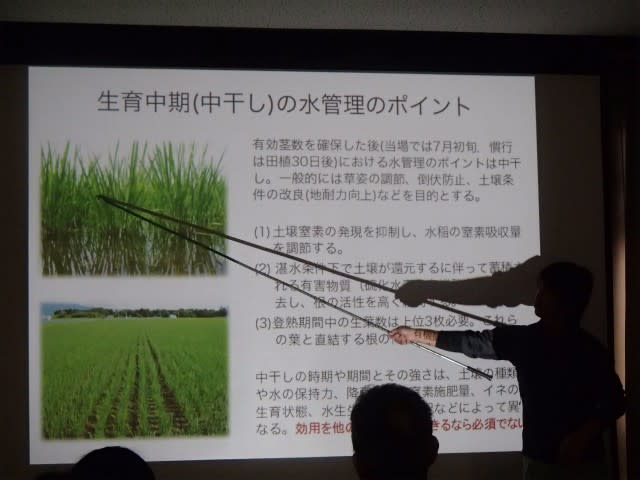

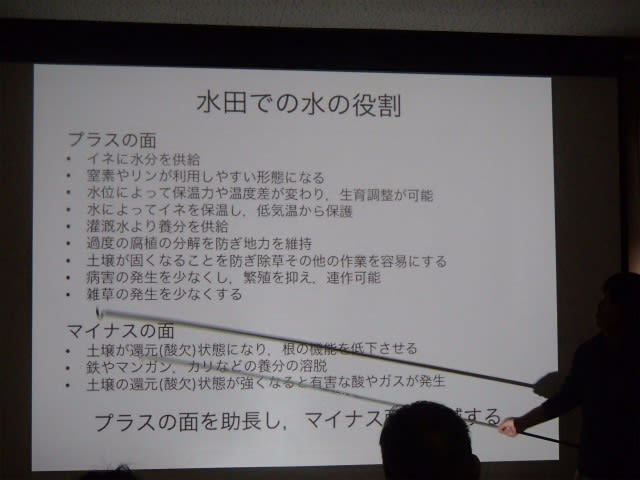

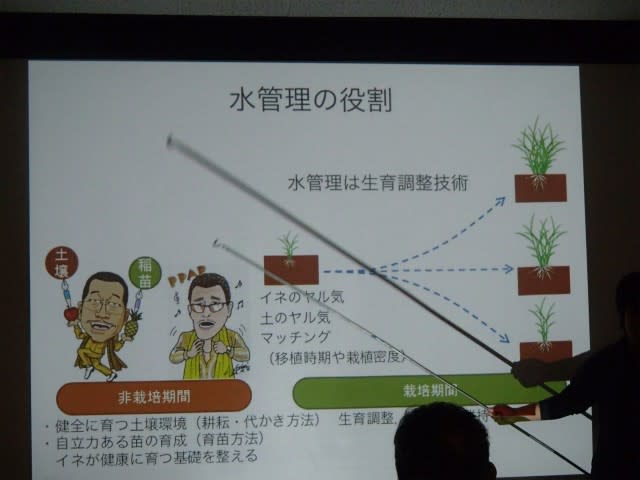

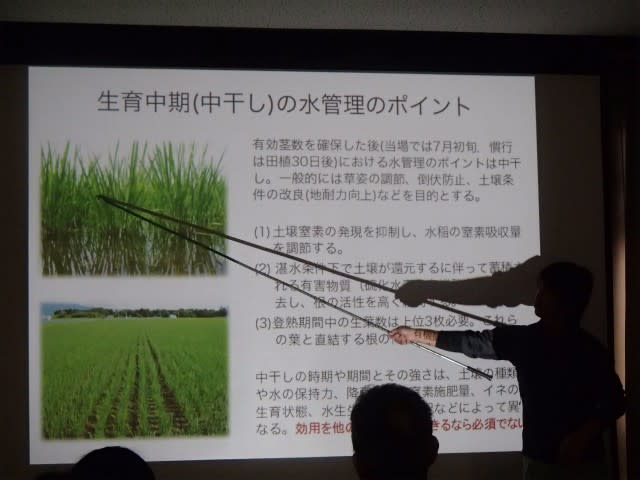

2.水管理にかんしてまとめていただきました。

去年友人知人、生徒さんの田んぼを観ていて思ったのは、水管理が適当だっということです。

水管理で、稲の除草・抑草も、稲の生育向上、品質向上もできます。

水管理をマスターは重要です。

水管理ができれば、今までの管理が生きてきて、とても楽になしますし、増収させることもできるからです。

逆に、水管理が上手くいかないと、生育が悪くなったり、草が生えやすくなったり、収量を減ったり、稲刈りが大変になったりします。

そういう意味でも、「中干し」といわれる技術はとても大切です。

大切ですが、「中干し」の時期ややり方を間違えると稲の生育を抑制してしまったり、根を痛めることもあるので、

「中干し」は、一長一短なので、よく学んでから行うといい結果をもたらします。

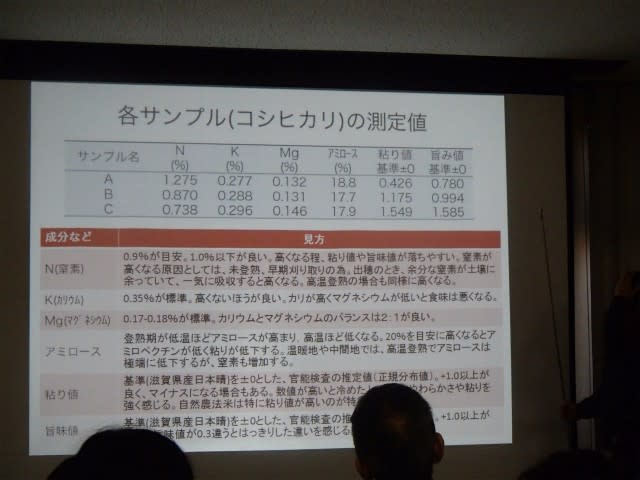

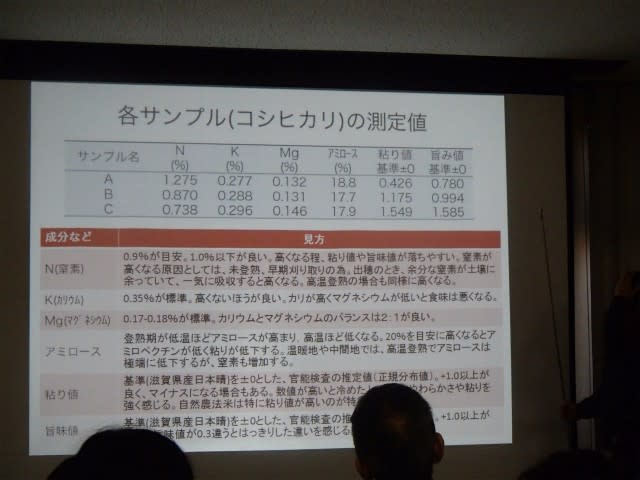

ランチは、お米の食べ比べをしました。自分のお米をおにぎりにしてもってきてもらい、3つの食べ比べと自分の田んぼのお米を食べ比べてもらいました。

お米の食べ比べを実際に行うことで、お米の食味について学んでもらいました。

3つのお米の美味しさを数値と成分からも学びました。

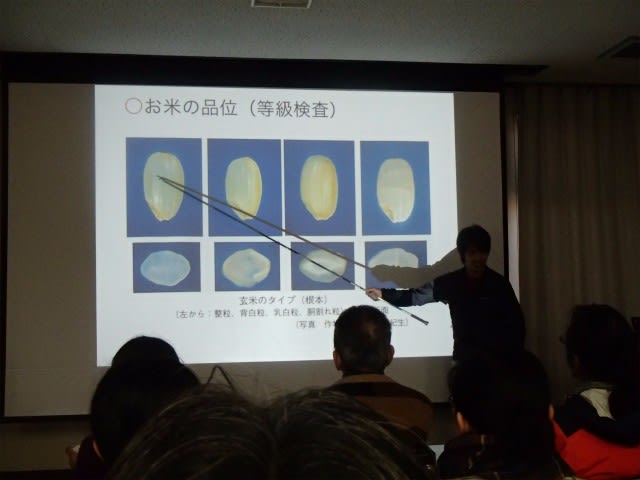

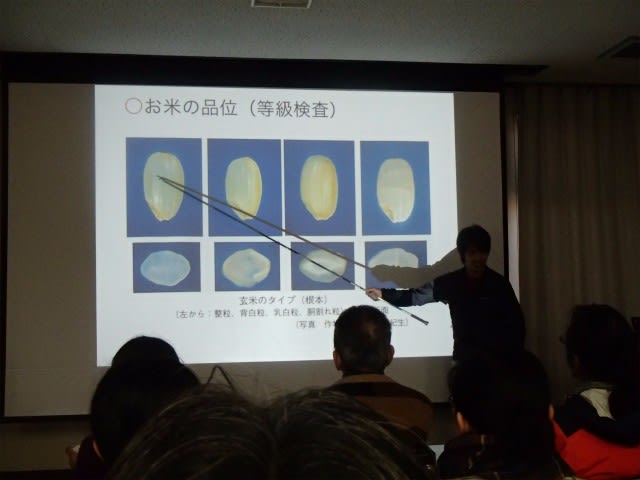

旨み層の話やお米の等級など基本から学び

お米がどのような時期に、収量に関係するのかなども学びました。

実際に、試験データや資料を元に、三木さんによる解説、質疑応答などを交え、今回も学びの深い1日でした。

まだ田んぼに雪が残るこの時期に、今年1年の計画やイメージができるようになったかと思います。

同時に、わからないことも多くなったのではと思います。

自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース2017』では、

この学びを活かして、1年間自給用の無農薬の田んぼの稲作。そしてコムギ・ダイズの栽培による発酵と堆肥造りの発酵を学んでいこうと思います。

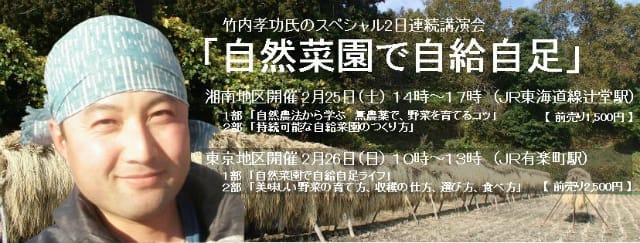

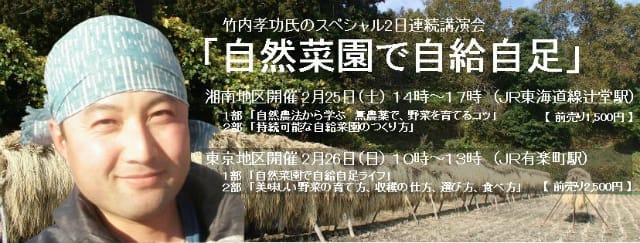

いよいよ来週は、神奈川・東京での2日間の講演会。あと若干名はお受けできるようです。

2/25(土)26(日)に神奈川、東京で「自然菜園で自給自足」をテーマに講演会をさせていただくことになりました。

FBイベントページのアドレスは以下の通りです。

公開に設定してありますので、FBに登録していない方でもご覧にいただけます。

https://www.facebook.com/events/1643843115916646/

今年で自然農法を始めて20年。菜園教室を初めて10年目の節目に当たります。

20年間の学びを8年間お世話になった関東、東京でお礼奉公させていただきたいと思います。

今日、イベントを絶ちあげてくれた有志により作っていただいたチラシのデータが届きました。このブログに張ることはできませんでしたが、

是非、観てお誘い合わせで来てくみてださい。お会いできることお待ちしております。

チラシ表

チラシ裏

今年は、関西・関東でそのような機会をいただきました。

興味があり、ご都合がつく方は是非お越しください。お会いできること楽しみでしております。

もちろん、最新刊『自然菜園ハンドブック』も持参致します。

2017年の自然菜園スクールの募集中~ホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクール安曇野校の3月は、菜園プランと緑肥mix蒔きになります。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

ちなみに、2月からの城山公民館講座も2回に分けて菜園プランをご紹介します。お楽しみに~

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は、いつもの第1水曜日に、

3/1(水)-菜園プラン② 菜園プランを強化する

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

。

。今日は、久々にブログの更新です。

今年の2月は関西での講演会、地域の活動など、いつもの年とも違っており多忙を極め、先週風邪をひき寝込んでいた関係もありブログ更新ができませんでした。

風邪というのはその時辛いですが、(今回は高熱&3日間断食になりました)

過ぎてしまうと身体がスッキリし、身体も軽くなりますし、なにより今回は空腹を味わうことにつながりとても良い休暇・養生になりました。

食べない身体は、食べた時の身体と異なる仕組みで動くようで、無肥料栽培と肥料のある栽培で野菜が違う仕組みで動くのが想像しやすくなりました。

三木さん

今回、自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース2017』の一環でもある自給稲作の勉強会を(公財)自然農法国際研究開発センターにお邪魔して、

今の稲作の師匠である三木先生を講師に「自給稲作セミナー美味しいお米を育てよう!」を開催しました。

取り上げるテーマは、去年の自然菜園スクールで課題となった3つ

1.草対策

2.水管理

3.お米の食味の成り立ち

高品質のお米は、部分的なテクニックだけでなく、一貫した健康な稲の栽培にあるので、それらを3つのテーマごとにおって勉強しました。

1.草対策では、

それぞれの草の特徴、役割、弱点を学びました。

例えば、同じヒエの種を播いた試験ポットでも、土の条件が違うだけで、ヒエの生え方が左右写真で歴然と違います。

土が肥えてくれば、それだけでヒエは生えにくくなるようです。

その代わりコナギが生えてきていますね。

コナギの特徴を学んだあと、コナギの発芽条件が土に稲ワラをどのように還元(土に還したか)でこんなにも違います。

生のワラを鋤き込んだ場合、明りで発芽しやすいコナギが、暗くても47%も発芽し、発芽しやすくなることがわかります。

一方ワラがしっかり土になっている田んぼでは、明るくしても35%しか発芽いないことがわかります。

コナギが生えている田んぼは、稲にとっても良い環境だとわかります。

如何に、コナギを抑え、稲が元気に育つようにもっていけるかがワラの還し方が重要かが想像できます。

例えば、無農薬稲作では、様々な除草、抑草技術がありますが、

米ぬか除草は有名ですね。

米ぬかを田んぼ表面に施すことで、表面にある草は発芽が抑制され、深くに根を張った稲は悪い影響を受けず、

表面に糸ミミズなどを増やし、トロトロ層をつくることで、さらに抑草され、養分は深く稲の根にいく、

一石二鳥の除草方法です。

ところが、2度代かきを行い、米ぬか除草をした同じ処理の田んぼでも、

左の写真のように、コナギが一面に増え、稲が寂しいくなったり、

右の写真のように、稲が元気になり、草を抑えてしまっています。

つまり、同じことを行ったにもかかわらず、全く違う結果になっております。

このように、米ぬか除草もそうですが、テクニック(技術)を駆使しても、それが発揮できる環境の田んぼになっているのか、それまでのかかわり方が大切だとわかります。

セミナーでは、同じ管理をしても違う結果がもたらされることをたくさん事例を見せていただきました。

2.水管理にかんしてまとめていただきました。

去年友人知人、生徒さんの田んぼを観ていて思ったのは、水管理が適当だっということです。

水管理で、稲の除草・抑草も、稲の生育向上、品質向上もできます。

水管理をマスターは重要です。

水管理ができれば、今までの管理が生きてきて、とても楽になしますし、増収させることもできるからです。

逆に、水管理が上手くいかないと、生育が悪くなったり、草が生えやすくなったり、収量を減ったり、稲刈りが大変になったりします。

そういう意味でも、「中干し」といわれる技術はとても大切です。

大切ですが、「中干し」の時期ややり方を間違えると稲の生育を抑制してしまったり、根を痛めることもあるので、

「中干し」は、一長一短なので、よく学んでから行うといい結果をもたらします。

ランチは、お米の食べ比べをしました。自分のお米をおにぎりにしてもってきてもらい、3つの食べ比べと自分の田んぼのお米を食べ比べてもらいました。

お米の食べ比べを実際に行うことで、お米の食味について学んでもらいました。

3つのお米の美味しさを数値と成分からも学びました。

旨み層の話やお米の等級など基本から学び

お米がどのような時期に、収量に関係するのかなども学びました。

実際に、試験データや資料を元に、三木さんによる解説、質疑応答などを交え、今回も学びの深い1日でした。

まだ田んぼに雪が残るこの時期に、今年1年の計画やイメージができるようになったかと思います。

同時に、わからないことも多くなったのではと思います。

自然菜園スクール『自然稲作・発酵コース2017』では、

この学びを活かして、1年間自給用の無農薬の田んぼの稲作。そしてコムギ・ダイズの栽培による発酵と堆肥造りの発酵を学んでいこうと思います。

いよいよ来週は、神奈川・東京での2日間の講演会。あと若干名はお受けできるようです。

2/25(土)26(日)に神奈川、東京で「自然菜園で自給自足」をテーマに講演会をさせていただくことになりました。

FBイベントページのアドレスは以下の通りです。

公開に設定してありますので、FBに登録していない方でもご覧にいただけます。

https://www.facebook.com/events/1643843115916646/

今年で自然農法を始めて20年。菜園教室を初めて10年目の節目に当たります。

20年間の学びを8年間お世話になった関東、東京でお礼奉公させていただきたいと思います。

今日、イベントを絶ちあげてくれた有志により作っていただいたチラシのデータが届きました。このブログに張ることはできませんでしたが、

是非、観てお誘い合わせで来てくみてださい。お会いできることお待ちしております。

チラシ表

チラシ裏

今年は、関西・関東でそのような機会をいただきました。

興味があり、ご都合がつく方は是非お越しください。お会いできること楽しみでしております。

もちろん、最新刊『自然菜園ハンドブック』も持参致します。

2017年の自然菜園スクールの募集中~ホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクール安曇野校の3月は、菜園プランと緑肥mix蒔きになります。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

ちなみに、2月からの城山公民館講座も2回に分けて菜園プランをご紹介します。お楽しみに~

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

来月は、いつもの第1水曜日に、

3/1(水)-菜園プラン② 菜園プランを強化する

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~