新刊発売中!!さっそくの重刷決定!ありがとうございます。第一弾!『とことん解説!タネから始める 無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜』(洋泉社)

今までの自然菜園でわかりにくかった点を見事に解説!最新技術を加え、決定版になっております。

第二弾!4/19新発売『プランターで寄せ植え野菜』

プランターは、失敗しやすいものですが、基本を守れば、とっても簡単です!今回は、寄せ植えで2~3種類の相性の良い野菜を混植し、1枚のメニューになるようにイラストと写真でまとまっております。プランタ―だけでなく、庭や菜園でも使える組み合わせなので、参考にしてみてください。

本日、

。

。

今大豆のエダマメが最盛期です。 昨日城山公民館「自然菜園入門」講座に行く前も、お世話になっている方用に、収穫しました。

すぐ茹でて食べる場合は、サヤで収穫ですが、半日以上収穫~調理まで時間ある場合は、基本枝採り(葉を除く)で収穫します。

毎年、コクの「丹波黒豆」と、甘みの「こうじいらず大豆」を収穫しておりますが、

大干ばつの際は、田んぼの水を畝間に流し込んだのが幸いして、今年も上々の育ち具合です。

毎日変化する風味を味わっております。

毎月第1水曜日の18:30~長野市城山公民館で開催しておりますが、

今月のテーマは、10月秋の土作り(堆肥)&「ネギとタマネギ」です。

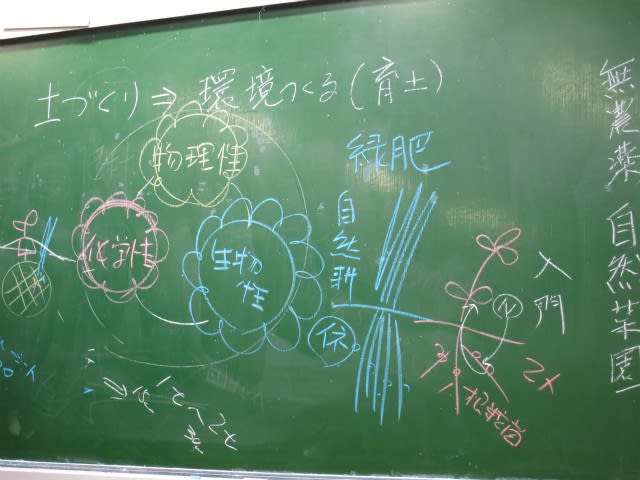

自然菜園は、1年中土づくりをしながら、野菜を育てるのが特徴なので、今回は秋にぴったりの土づくりとして堆肥での土づくりをご紹介しました。

堆肥と肥料は目的が異なります。

そのため、目的に適った使い方や、タイミングなどがあるのでまずは、その2つの違いと土づくりとは何かご紹介いたしました。

「水持ちが良く、水はけが良く、保肥力が高い」土が、野菜の根を育て、野菜を健全に育ててくれます。

水持ちがいいのに、水はけが良いという、まさに矛盾する構造を持った土こそ、「団粒構造が発達した土」であり、土づくりの究極の目的が土の団粒化になってきます。

その構造と作られ方、そして発達していく様や、その結果どのように「水持ちが良く、水はけが良く、保肥力が高い」土ができていくのかご紹介しました。

毎年同じ堆肥を使っていると、土は微生物は、固定されたり、養分は偏ったりするものです。

化学肥料と有機肥料の違いを知り、堆肥を使い分けるコツもご紹介しました。

土の構造を3つのカテゴリーから学び、

生物性を高めることで、物理性と化学性を一気に飛躍させる試み、それが

緑肥作物の導入です。

昨日発売された最新号2018年11月号「野菜だより」(学研プラス)でも、

緑肥特集を監修させていただきましたが、緑肥作物は、トラクターや鍬などでは届かない土の深いとろまで耕してくれ、また生き物の力で土づくりをしてくれます。

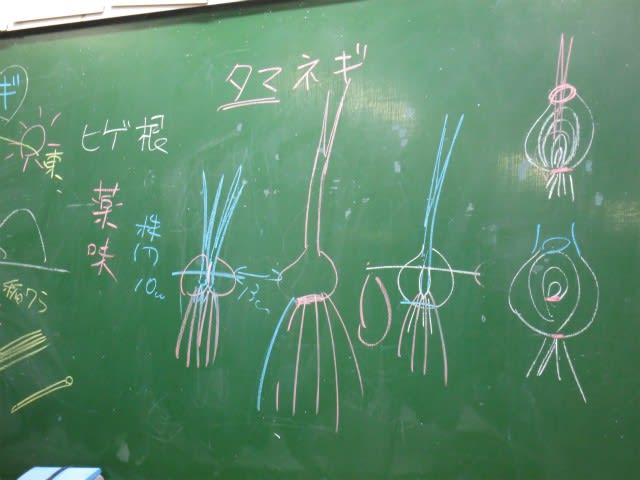

後半は、野菜を比較しながらそれらの野菜をもっと知ってもらおうと「ネギとタマネギ」を学びました。

ネギは、直根を持たず、ヒゲ根しかない、しかも葉の中は空洞という変わった植物です。また、ネギはよく育つのに、タマネギが育たないことも多く、

2つの野菜の出身地の違いや、根の張り方の違いからくる共通点と異なる点をピックアップしながら、栽培に活かすコツを勉強しました。

長野市で行っている講座ですが、全国展開できないのが惜しい内容なので、いずれは、動画などで発信できる仕組みづくりや、無農薬で自然に野菜が育てることを学べる何かを構築できたらと思っております。

「自然に、食べるものを育てる」だけで、大地は、呼吸ができるようになり、緑化されることで大気は浄化され、「生きた土」が地球を癒し、永続可能な暮らしにつながっていきます。

無農薬・家庭菜園が自然との対話の場所になり、教育になり、友人知人との出会いの場になり、食糧生産の場所でもあり、癒される場所にもなっているように思います。

そんな無農薬の家庭菜園が大好きなので、応援できたらなーと思っております。

次回は、

2018年土内容充実で、

城山公民館「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。

毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

長野市城山公民館 18:30~21:25(当日、記録用動画撮影いたしております)

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

◆次回以降の予定

【テーマ】

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~野菜編~」

10/3(水)秋の土づくり(堆肥や緑肥作物の導入法)、越冬野菜の定植・種まき。 比べて納得野菜講座「ネギとタマネギ」

11/7(水)冬の土づくり/畑の片づけ方、土壌分析、冬の米ぬか利用法、野菜の収穫・越冬保存のポイント・越冬野菜の越冬のコツ。比べて納得野菜講座「シュンギクとホウレンソウ」

12/5(水)2017年の菜園の反省を来年に活かす。比べて納得野菜講座「エンドウとソラマメ」

お楽しみに~

◆◇◆お知らせ◆◇◆

千曲市戸倉創造館で2018年3~2月に開校中~

『無農薬無化学肥料でもしっかりやればできる!自給稲作入門講座』

次回は、10/11(木)『堆肥づくり、田んぼの土づくり』

田んぼで生産される稲ワラ、米ぬか、モミガラ、畦草などを利用した自然堆肥づくり、ボカシづくりなど田んぼで草が生えず、稲が育つ土づくりを学びます。

田んぼの土の改良や田んぼの1年間の総合的な土づくりや堆肥づくりのゴールデンルールをご紹介します。

「草を抑え、美味しいて、稲を育てる田んぼの土づくり」です。

場所:戸倉創造館2階会議室

日時:第2木曜日 18:00~20:45まで(全12回座学のみ)

受講料:1回1,500円、一括申し込み15,000円

対象:米の自給をしたい方。米作りが初めての方大歓迎!

参考テキスト:『自給自足の自然菜園12ヶ月』(宝島社)153~174ページ

●問合せ・申し込み先●

千曲市役所経済部農林課農業振興係服部

電話026-273-1111(内線7244)

Email:nousin@city.chikuma.nagano.jp(件名を「自給稲作入門講座」として送信下さい)

現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~

※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。

※最新動画、「畑での野良仕事(実技編)」前編・後編もアップグレードできました。