金曜日の午前中、「はに丸タワー」に登ってから水戸の偕楽園へ向かいます。距離は10kmあまり、約20分で千波湖の駐車場に到着しました。さっそく萩まつり開催中の偕楽園へ向かいます。

入園料300円を払って入園します。偕楽園内には宮城野萩を中心に約750株が咲き競います。まだ3分~5分咲きです。

紅紫色の花はミヤギノハギでしょうか

好文亭をバックにズームします

偕楽園の萩についての説明がありました。水戸藩第9代藩主徳川斉昭公(第15代将軍徳川慶喜公の父)が仙台藩から譲り受け、偕楽園創設とともに園内に植えたものと言われています。園内には宮城野萩を中心に白萩・山萩・丸葉萩など、総株数約750株が咲き競います。

濃い紅紫色の萩です。

紅萩と好文亭

白萩と好文亭

続いて好文亭へ向かいます

萩まつりのポスター

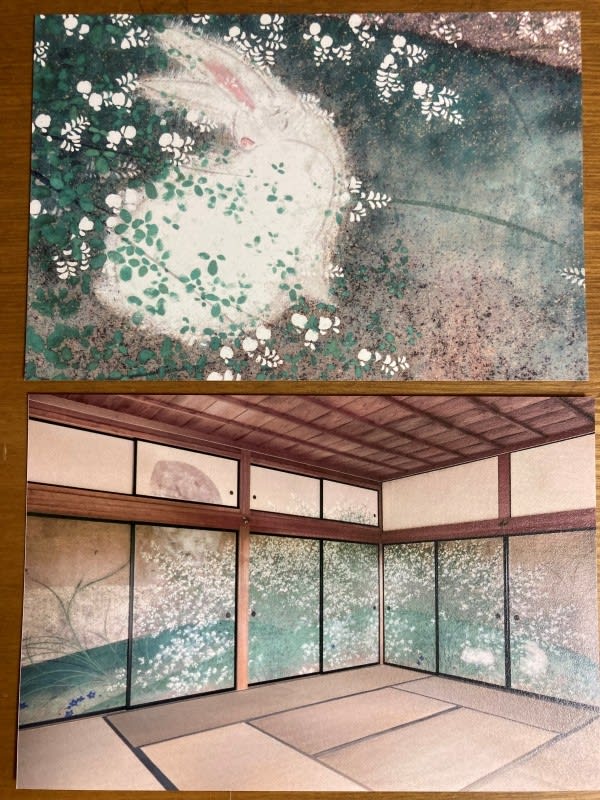

好文亭の萩の間では、同園の開園180年記念事業の一環として、約53年前の火災により焼失したふすま上部の「天袋」の絵が再現されて公開されています。

公開されている萩の間の襖絵です。天袋の絵は、茨城県出身の日本画家谷津有紀さんが、落雷前の写真や資料を基に珙中作の天袋を模写して再現したものです。

天袋ではありませんが、襖絵に描かれた桔梗と白萩

こちらは2羽のウサギ

再び襖絵の全景。今回の天袋の展示は萩まつり開催中の25日まで、それ以降は青坪作の天袋に戻るようです。

好文亭から庭園の眺め

階段を登り、3階の楽寿楼へ向かいます。部屋に掲げられている扁額は偕楽園をつくった徳川斉昭の書。戦災で焼けて復元されたものです。論語では楽は水を、寿は山を表し、山と水の見晴らしを楽しめる楼という意味のようです。

創建時の床柱は島津斉彬から送られた薩摩竹でした。床の間左側の丸窓は、烈公が陣太鼓を作ったときの余材を利用して作った漆塗りの窓で、富士見窓と呼ばれています。

楽寿楼から庭園の眺め。遠くの庭園芝生には丸い形の萩が点在します

千波湖の眺め

再び庭園から好文亭を見上げます

令和元年の台風15号で倒木した左近の桜の跡です

見頃を迎えた紅萩。枝が上を向いて花をつけています。

ハギの蜜を吸うアゲハ蝶

近づいてみると、2頭のアゲハ蝶が吸蜜していました

こちらの紅萩は枝が下を向いています

駐車場へ戻る途中、千波湖の噴水が上がっていました。

定期的に散水して水質浄化を図っているのでしょう。夜にはライトアップされて綺麗です。

千波公園のD51を見て駐車場へ戻りました。

偕楽園の萩は来週には満開を迎えそうです。25日までの萩まつり中は毎日、園内のライトアップが行われるようです。萩や好文亭の幻想的なライトアップも見てみたいですね。でも日本に接近中の巨大な台風14号の影響が心配です。

最後に好文亭で頂いた2枚の絵ハガキを紹介しておきます。萩の間の襖絵です。下の絵葉の天袋は、従来の青坪作かな?