昨日の雨がウソのように晴れましたね!

その代わり、迷走してた台風は東北に上陸してましたけど・・

被害が少ないことをお祈りしています。

さて、雨が降り出す前に、五個荘町まで行ってきました。

近江商人の町であり、合併で東近江市になった町です。

旧中山道沿いにある、「小幡人形(でこ)」の工房を訪ねました。

300年の歴史がある土人形で、細居家が代々伝承し、

現在の細居源悟さんは九代目。

江戸時代に、当時飛脚をしていた初代安兵衛が、

度々追いはぎの被害に遭い、転職を余儀なくされて、

京都の伏見人形で製法を学び、中山道を往来する人々の、

お土産として作り販売したのが始まりらしいです。

縁起物、節句物、動物など400以上の種類があるとか。

土で出来た型が表と裏の二つ。これに、土を詰めて乾かし、

乾くと型から外れるので、乾いた表裏を合わせて焼成。

それに下地の胡粉を塗り、彩色して仕上げます。

細居さんの仕事場。

9代目は、お父様が亡くなってから継いだとか。

50歳で継いだときは、現役で仕事をしながらの二足のわらじ。

「これでは生活できませんからね。めったに売れるものでもないし」

左は、饅頭を割ってみせる子ども。

父と母に、どっちが好きかと尋ねられた子ども、

手に持っていた饅頭を割って見せ、

「割った饅頭のどっちが好きかと聞かれるようなもの。

父も母も、どちらも好き」

賢い子どもに育つようにと、子どものお土産に買うんかな。

右は、福助さん。商人の町の福助さんなので、

裃を着て座っているのではなく、ラフな羽織を羽織って立っています。

5cmぐらいのもありますが、一番大きいのは、90cmほどとか。

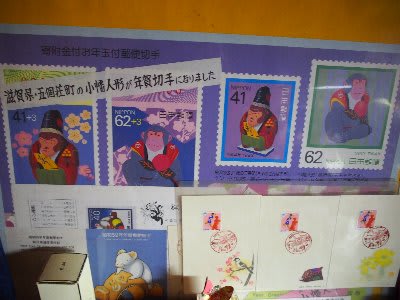

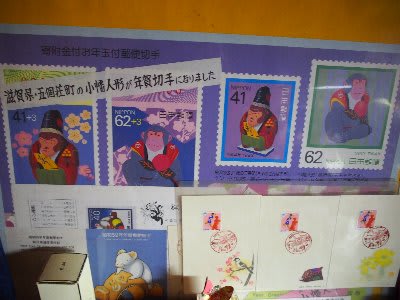

郵政省の年玉切手のデザインに、2度、選ばれてはるんですよ。

桃持ち猿と、小槌乗りねずみ。

色鮮やかなのが特徴。

先代が亡くなってから始めたと言っても、

門前の小僧、ちゃんと受け継いではるんです。

子どもの頃から、受け継がないとと思っていたそうです。

戦前までは、鮮やかな色彩と面白いデザインで、

お土産として売れた小幡人形も、戦後は、

アメリカからやってきたセルロイドの人形が一気に流行し、

あっという間に、売れなくなったと、細居さん。

伝統工芸を守りたいと思っても、需要がねぇ。

縁起物なんやけど。

来年の干支は酉。

左の親子鳥。

顔がそれぞれあっちを向いてますが、なんともユニーク。

その隣の、土鈴の酉を買ってきました~

小幡人形は、近江商人の館とかで、見ることができます。

販売は、細居さんの家か、ネットからも買えるようです。→ こちら

その代わり、迷走してた台風は東北に上陸してましたけど・・

被害が少ないことをお祈りしています。

さて、雨が降り出す前に、五個荘町まで行ってきました。

近江商人の町であり、合併で東近江市になった町です。

旧中山道沿いにある、「小幡人形(でこ)」の工房を訪ねました。

300年の歴史がある土人形で、細居家が代々伝承し、

現在の細居源悟さんは九代目。

江戸時代に、当時飛脚をしていた初代安兵衛が、

度々追いはぎの被害に遭い、転職を余儀なくされて、

京都の伏見人形で製法を学び、中山道を往来する人々の、

お土産として作り販売したのが始まりらしいです。

縁起物、節句物、動物など400以上の種類があるとか。

土で出来た型が表と裏の二つ。これに、土を詰めて乾かし、

乾くと型から外れるので、乾いた表裏を合わせて焼成。

それに下地の胡粉を塗り、彩色して仕上げます。

細居さんの仕事場。

9代目は、お父様が亡くなってから継いだとか。

50歳で継いだときは、現役で仕事をしながらの二足のわらじ。

「これでは生活できませんからね。めったに売れるものでもないし」

左は、饅頭を割ってみせる子ども。

父と母に、どっちが好きかと尋ねられた子ども、

手に持っていた饅頭を割って見せ、

「割った饅頭のどっちが好きかと聞かれるようなもの。

父も母も、どちらも好き」

賢い子どもに育つようにと、子どものお土産に買うんかな。

右は、福助さん。商人の町の福助さんなので、

裃を着て座っているのではなく、ラフな羽織を羽織って立っています。

5cmぐらいのもありますが、一番大きいのは、90cmほどとか。

郵政省の年玉切手のデザインに、2度、選ばれてはるんですよ。

桃持ち猿と、小槌乗りねずみ。

色鮮やかなのが特徴。

先代が亡くなってから始めたと言っても、

門前の小僧、ちゃんと受け継いではるんです。

子どもの頃から、受け継がないとと思っていたそうです。

戦前までは、鮮やかな色彩と面白いデザインで、

お土産として売れた小幡人形も、戦後は、

アメリカからやってきたセルロイドの人形が一気に流行し、

あっという間に、売れなくなったと、細居さん。

伝統工芸を守りたいと思っても、需要がねぇ。

縁起物なんやけど。

来年の干支は酉。

左の親子鳥。

顔がそれぞれあっちを向いてますが、なんともユニーク。

その隣の、土鈴の酉を買ってきました~

小幡人形は、近江商人の館とかで、見ることができます。

販売は、細居さんの家か、ネットからも買えるようです。→ こちら

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます