「白石噺」は正式には次の写真の通り『碁太平記白石噺』です。(ネットで調べました)

歌舞伎や人形浄瑠璃で今でも演じられ世話物と呼ばれる範疇の物語の演題のようです。

ずいぶん使い古された台本で、綴じ紐の紙縒りは新しい物に代わっています。

あちらこちらの地芝居で使われたものかもしれません。

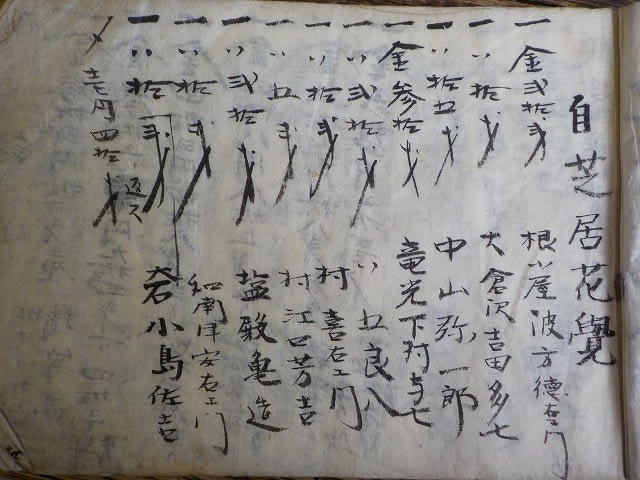

表紙をめくると役付け、そして小道具まで書いてある。

そして、先の「源平布引」と同じくスベルべには判然としないセリフが始まります。

驚きの裏表紙と言うか分からない裏表紙!

瀧の屋 市川瀧の助と読むのかなー。別の一座の座長なのかなー。

年号の明治の次は何と読むのでしょう。二なのか三なのか。

北魚沼郡今泉村になっていますが、先に紹介した「源平布引」では薮神村大字今泉になっていました。

市川瀧の助が芸名で「山本庄吉」が本名なのでしょうか。

そちらの筋からも話を手繰り寄せてみたいような気もします。

そして、「自芝居花覚」です。遠い我が家のルーツも見え隠れしているように思います。

地芝居ではなくて自芝居としたのは、祖父のプライドだったのでしょうか。

いずれにしても、江戸や大阪で演じられていた浄瑠璃や歌舞伎が田舎で再現されていた。

昔の人たち、私たちの身の回りの庶民が一生懸命に生活し、そして暮らしを楽しんだ名残でしょう。

こんなものを残してくれた、会ったことのない祖父に感謝します。