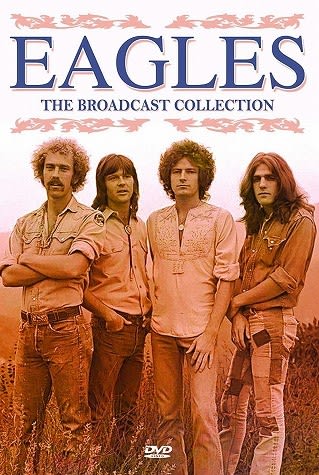

■The Broadcast Collection / Eagles (Go Faster = DVD)

1970年代ロックの主流のひとつだったウエストコーストロックを牽引したバンドの代表格がイーグルスである事に異論は無いと思います。

それは1972年のデビュー時から直ぐにブレイクしつつも、今や歴史的名盤アルバムとなった「ホテル・カリフォルニア」を出した時でさえ、このバンドが常に様々な問題を抱えながら、前向きであろうとした結果と云えば体裁は良いかもしれませんが、殊更彼等のファンならずとも、それまでの時期に公式のライブ盤が発売されなかったのは悔しい気持ちじゃ~ないでしょうか。

ですから、その頃のステージや放送用音源から作られたブートが幾つも流通し、今日ではネットでも気軽に接する事が可能になったのは、それに違法性があろうとも、素直に嬉しくなって何が悪いんだぁ~~!?

と思わず居直ってしまうほど、1970年代のイーグルスは魅力のあるバンドだった事は今更言うまでもないはずです。

そこで本日ご紹介のDVDは、1973年と1974年の放送用映像が収録された待望のプレゼント ♪♪~♪

★1973年3月10日、オランダのフォールブルグ「ポップガラ・フェスティバル」で収録

01 Take It Easy

02 Tequila Sunrise

03 Saturday Night

04 Peaceful Easy Feeling

05 How Long

06 Certain Kind Of Fool

07 Outlaw Man

08 Witchy Woman / 魔女のささやき

09 Out Of Control

10 Keep On Tryin'

11 Early Bird / 早起き鳥

デビューアルバムがヒットし、続く2ndアルバム「

ならず者」の制作を終えた直後と思われる時期の欧州巡業から、オランダでのライブステージをテレビ用に録画した映像が上記の演目です。

当時のメンバーはグレン・フライ(g,vo,key)、バーニー・レドン(vo,g,b,etc)、ランディ・マイズナー(b,vo)、ドン・ヘンリー(ds,per,vo) というデビュー期からの4人組で、演じているのは当然ながらカントリロックがド真ん中、と書きたいところなんですが、アコースティックな演奏よりは意表を突かれるようなハードロックに踏み込んでいるイーグルスには、ちょいと驚かされるかもしれません。

しかし、それとてイーグルスの前向きな姿勢でありましょう。

で、とにかく冒頭からの「Take It Easy」「Tequila Sunrise」「Saturday Night」の3連発はメンバーが椅子に座っての所謂シットダウンショウで、ドン・ヘンリーもシンプルなパーカッション(アコギのボディ?)を叩いていますが、何故かランディ・マイズナーがほとんど画面に映らないのは、これ如何に?

それでもイーグルスならではのコーラスハーモニーはたっぷりと楽しめますし、エレキもアコギもマンドリンも使い分けの歌伴をやってくれるバーニー・レドンのプレイも見逃せません。

また、この時点では発売前の2ndアルバム「ならず者」に収録の新曲「Saturday Night」では、ドン・ヘンリーのボーカルに寄り添うグレン・フライのサイドコーラスがイイ感じ ♪♪~♪

こうしていよいよバンドスタイルの正統派カントリーロックをスタートさせる「Peaceful Easy Feeling」では、やはりバーニー・レドンのギターソロがありますから、これぞっ! 我々に最もイーグルスを感じさせてくれる演奏かと思いますし、さらにロケンロールに接近した「How Long」は、この時まで未だレコーディングしてなかった、本来は彼等の盟友とも言うべき

ジョン・デヴィッド・サウザーの持ちネタで、これは2007年頃にようやくイーグルスも公式録音を残すわけですが、ここでの楽しい雰囲気は、まさに本領発揮のライトな名演で、嬉しくなりますよ ♪♪~♪

ところが、続く「Certain Kind Of Fool」「Outlaw Man」という、これまた発売前の2ndアルバム「ならず者」に収録された新曲では、グッと演奏がヘヴィになり、後者ではドライヴしまくるランディ・マイズナーのベースが物凄く、ほとんどリードベース状態ですし、グレン・フライのギターもアメリカンロック王道のラフなアドリブに突っ込んだコードストロークとくれば、ドン・ヘンリーのドラムスがビシバシという、これってグランド・ファンクの後追いかよぉ~~!?

そんなふうに思っていたら、なんとっ!、次に演じられるミディアムテンポの「Witchy Woman / 魔女のささやき」ではグレン・フライとバーニー・レドンのギターが対決したり、さらに激しいハードロックが繰り広げられる「Out Of Control 」では、同時期に人気を争うようにブレイクしていた

ドゥービー・ブラザーズっぽいギターとハーモニーコーラスの持ち味がイーグルスに伝染したかのような感じで、それがそのまんま「Keep On Tryin'」に流れていけば、とにかくグレン・フライは嬉々としてギターを弾きまくっていますし、ランディ・マイズナーが大ハッスルしてベースを唸らせれば、ドン・ヘンリーもシンプルなビートで煽りまくり、バーニー・レドンがファンキーなカッティングで応戦するするという、これはもう、アッと驚くなんとやらっ!

しかし、ちゃ~んとイーグルスらしい、ハイトーンも駆使したコーラスワークの魅力もきっちり入っていますから、ご安心下さいませ。

そして大団円は、バーニー・レドンがバンジョーを弾きながら歌う、これしかないの「Early Bird / 早起き鳥」ですから、たまりません。あぁ~~、このヘヴィなカントリーロックは重心の低いドン・ヘンリーのドラミングがあってこそ、完全にスタジオバージョンとは似て非なる味わいが横溢した名演と思うばかりです。

ただし、ここまでのライブは若干、彼等のステージ運びが上手くないというか、MCもウケていない雰囲気ですし、まあ、それもまた1970年代ロックのナチュラルな姿勢だったとすれば、なんとも懐かしくなりましたです、はい。

★1974年7月19日、LAで収録

12 Peaceful Easy Feeling

13 過ぎた事 / Already Gone

14 地獄の良き日 / Good Day In Hell

15 銀の糸と金の針 / Silver Threads & Golden Needles (feat. Linda Ronstadt)

16 ならず者 / Desperado (feat. Linda Ronstadt)

17 もうおしまい / It Doesn't Matter Anymore (feat. Linda Ronstadt)

18 Midnight Flyer

19 21才 / Twenty One

20 懐かしき'55年 / Ol' 55

21 Your Bright Baby Blues (feat. Jackson Browne)

22 Looking Into You (feat. Jackson Browne & David Lindley)

23 James Dean

24 Doolin' Dalton/Desperado Reprise

25 Take It Easy

さて、ここからは今や「お宝」の映像を沢山残してくれたアメリカの人気テレビ番組「Don Kirshner's Rock Concert」から、イーグルスが3rdアルバム「オン・ザ・ボーダー」を発売した直後の演奏で、しかも

リンダ・ロンシュタットと

ジャクソン・ブラウン&デヴィッド・リンドレーがゲスト参加しているという豪華版 ♪♪~♪

そして説明不要とは思いますが、この当時のイーグルスにはデビュー以来の4人に加えて新メンバーのドン・フェルダー(g) が入ってのトリプルギター編成という、つまりはカントリーロックとアメリカンハードロックの幸せな結婚が模索探求されていた頃でしたから、ファンの間でも、またサイケおやじも、イーグルスが最も良かった時代という認識は共有されるんじゃ~ないでしょうか。

そのドン・フェルダーはバーニー・レドンの昔のバンド仲間だった事からの紹介という経緯があったようですし、グレン・フライも加入には大賛成したと云われていますが、今となっては、あれやこれやの因縁やトラブルがつきまとっていく真相がドン・フェルダーの暴露本で明かされているんですから、ここでファンが大喜びのライブを披露しているイーグルスの勇姿には尚更の感慨が……。

しかし、それはそれとして、とにかくやっぱりこの頃のイーグルスは最高で、まずは冒頭の爽やか&哀愁のカントリーロック「Peaceful Easy Feeling」でツカミはOK!

そして前述の新作アルバム「オン・ザ・ボーダー」からアップテンポの「過ぎた事 / Already Gone」とハードロック路線の「地獄の良き日 / Good Day In Hell」では、早くもライブの現場におけるドン・フェルダーの大活躍というか、ギタリスト専業の強み(?)を発揮するが如きオカズもソロパートもファンキー&ロッキンな味わいを堂々と表出し、バーニー・レドンとの息もしっかり合っている事は映像からも見て取れると思いますし、「地獄の良き日 / Good Day In Hell」でやってくれるスライドの妙技はデュアン・オールマン直伝という伝説が眩しいばかりです。

こうしてステージは最初のクライマックスと申しましょうか、いよいよリンダ・ロンシュタットが登場 ♪♪~♪

皆様ご存知のとおり、イーグルスはその結成の経緯に、メンバーが彼女のバックバンドとして集められたという逸話があり、しかしながらサイケおやじの知る限り、公式レコーディングにはイーグルスの面々が全員揃ってバックを務めた音源が残されていない様ですから、ここでウエストコーストロックが最高に上り調子だった1974年という時期の共演がライブ映像で堪能出来るのは幸せの一番星!

まずはリンダ・ロンシュタットが十八番の「銀の糸と金の針 / Silver Threads & Golden Needles」ではメンバー全員が自ら楽しんでいるような実にイイ雰囲気のカントリーロックが披露され、続いてはイーグルスのみならずリンダ・ロンシュタットもレコーディングして堂々の持ちネタヒットにした「ならず者 / Desperado」が歌われるんですから、たまりません ♪♪~♪

あぁ~~、まさにウエストコーストロックの黄金期に胸が熱くなりますよ。

さらに「もうおしまい / It Doesn't Matter Anymore」はバーニー・レドンのアコースティックギターを伴奏に、しんみりと彼女が弾き語りですからねぇ~~♪

偽りなくウルっとするのはサイケおやじだけでしょうか。

そしてステージ中盤は「Midnight Flyer」「21才 / Twenty One」と続くブルーグラス色も強い軽快なカントリーロックの二連発で、ランディ・マイズナーが気持ちよさげに歌えば、バーニー・レドンはバンジョーでノリまくりですから、観客も大喜びで、もしかしたら現地では、こ~ゆ~イーグルスが一番に求められていたのかもしれません。

しかしグレン・フライがピアノの弾き語りで歌い始める「懐かしき'55年 / Ol' 55」こそ、哀愁とソウルフルな味わいが胸に染み入る名曲にして名演で、これぞっ! イーグルスのもうひとつの大きな魅力だと思いますねぇ~~♪ なによりもメンバーが各々にリードとコーラスハーモニーを分け合い、殊更ランディ・マイズナーのハイトーンボイスとドン・ヘンリーのハスキーなボーカルの対比などは唯一無二、この「翳り」こそがイーグルスの大きな個性のような気がします。

それは続いて登場するジャクソン・ブラウンにも通底する感じでしょうか、瑞々しい中にも憂いが滲むようなメロディと歌詞の語感がサイケおやじは好きなもんですから、この両者の共演を当時の映像で拝めるだけで感激してしまいます。

で、肝心の演目「Your Bright Baby Blues」は後に自身のアルバム「ブリテンダー」に収録される地味な曲ではありますが、イーグルスがバックを務めるとなれば、その味わいは格別ですよ ♪♪~♪ 正直、何度でも観たくなります ♪♪~♪ ちなみにここでのスティールギターはバーニー・レドンでしょうか、アコースティックギターのスライドはドン・フェルダーで、ツボを外していません。

またジャクソン・ブラウンがピアノで弾き語る「Looking Into You」のバックでバイオンリンを弾いているのはデヴィッド・リンドレーで、あんまり歌詞の中身は理解出来ないんですが、なかなか説得力があって、歌が伝わってきます。

そしてステージは佳境に突入、痛快R&Rの「James Dean」ではドン・フェルダーとバーニー・レドンのツインリードが泣きまくり、グレン・フライのボーカルはクールで熱いもんですから、客席も楽しさいっぱいという羨ましさで、実はサイケおやじも学生時代に入れてもらっていたバンドで、この曲をやっていたんですが、やってる方も楽しいんですよ、上手い下手は別にしてですけど 、へっへっへっ ♪

ですから、続く哀愁のメドレー「Doolin' Dalton/Desperado Reprise」ではドン・ヘンリーもグレン・フライも力んだ歌いっぷりが憎めないところで、映像による絶妙のクサイ演出は観てのお楽しみ、憎めませんよ。

こ~して迎える大団円は、出演者全員が登場してのお約束「Take It Easy」ですから、もはや素直にノルしかないでしょう ♪♪~♪

ということでトータル2時間ほどの映像は画質も時代を考慮すれば許容範囲だと思いますし、音声は一応ステレオミックスで低音域もしっかり処理されています。また、当然ながら「all regions」ですから、国内のプレイヤーやPCで再生出来ますよ。

で、肝心のイーグルスは既に述べたとおり、1973年後半からドン・フェルダーを入れてのトリプルギター編成となり、同時に持ち前のコーラスワークも健在でしたから、なんだかライバル関係のように一部のファンから注目されていたドゥービー・ブラザーズに音楽性を接近させたのか? なぁ~んて思い込みもあったわけですが、ここに収められた両方のライブギグを比較すれば、前半の1973年の演奏の方がヘヴィでハードな音を出していますし、デビュー期のカントリーロック路線をハードロック化しようとする狙いでトリプルギターに編成替えしたのだとしたら、後半の1974年の演奏からは意想外とも云える柔軟さが伝わってきて、なんとも複雑な心持ではあります。

しかし本音じゃ~、どっちも好きなんですよ、サイケおやじは。

また、今となっては良く知られているように、イーグルスは1974年後半あたりからバンド内の人間関係の縺れが表面化し、また悪いクスリの蔓延もあったそうで、ついには翌年末にバーニー・レドンが脱退し、それを契機にバランスが崩れたイーグルスはグレン・フライとドン・ヘンリーの勢力争いとか、ランディ・マイズナーの反発&脱退、ドン・フェルダーの孤立、そしてバーニー・レドンの後釜に入った目立ちたがり屋のジョー・ウォルシュとプロデューサーであるジム・シムジクの関係等々、超メガヒットのベスト盤「グレイテスト・ヒッツ」と世紀の名盤「ホテル・カリフォルニア」の大成功とは裏腹のドロドロしたものが充満していたのですから、世の中は難しいものです……。

ですから、特に1974年春のイーグルスが本当に素晴らしく感じられたのは自然の成り行きなんでしょうか。

そんなこんなを想いつつ、このDVDを鑑賞するのも感慨深く、しかし、そ~した知りたくも無い話を知らなかった頃にアナログ盤のブートで音源だけ聴いてシビレていた素直な自分が、懐かしくもあります。

と書き連ねながら、どうか皆様には虚心坦懐に鑑賞されます事を願うばかりでございます。

失礼致しました。