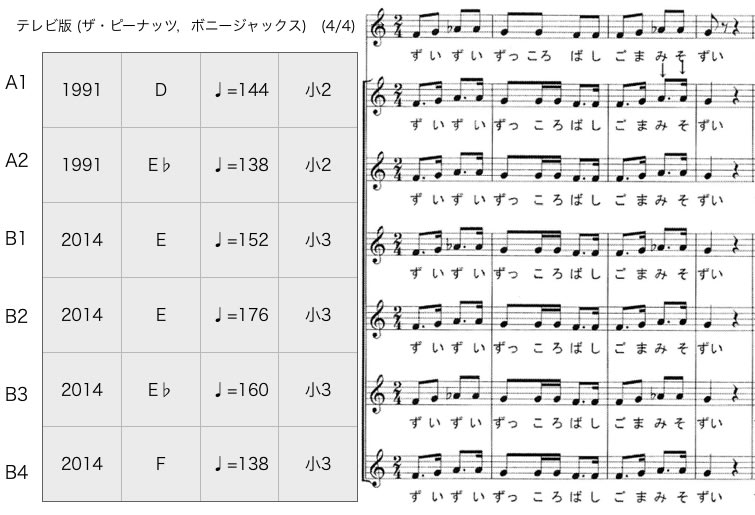

「わらべうたは死なず」という本には「ずいずいずっころばし」を例に,テレビで流れた旋律とこどもたちの旋律との違いが示してある.図右側は「比較総譜」と呼ばれるもので,いちばん上がテレビ版,その下の A1,A2,B1,...,B4 の6段がこどもたちから採譜した版である.総譜の左に,採譜年,歌い出しのキー(総譜はすべてCで書かれている),テンポ,こどもたちの学年が表になっている.総譜は初めの4小節だけなので,同じに見える部分が多いが,歌のうしろの方では版による違いがあらわれる...興味をお持ちの方は本に当たってください.

「わらべうたは...」本ではここで使われる音階をテトラコルドを用いて分析している.きちんと分析するとこの歌には数回の転調があることになる.詳細は本をお読みいただくことにして,ここではこの4小節だけから受ける印象を話題にしたい.

A1,...,B4 のうち,テレビ版と一致するのはB1,B3のふたつだけである.そして歌ったり弾いたりしてみると, B1・B3 は短調的で,残るA1・A2・B2・B4 のグループは長調的に,明るく感じられる.学術的?には前者は都節音階,後者は民謡音階をベースにしている.都節=短調的,民謡=長調的と短絡するのは抵抗があるが,都節の方が民謡より洗練された感じはすると思う.

テレビ版のザ・ピーナッツのほうは1962年に放映され,宮川泰編曲,ボニージャックスのほうは1968年 岩代浩一編曲である.編曲者には都節の方が音楽的に思えたのかもしれない.しかし.1990年代以降のこどもたちがテレビ版を耳にした可能性はないだろう.

ここで思い出すのは一高寮歌「嗚呼玉杯」のこと.楽譜では長調だが,歌うのは短調ときまっているらしい.Youtube を探したら,ボニージャックスが長調で歌っていた

こちらは短調版.伊藤久男は「イヨマンテ」の人である.

日本人は短調が好き,だからヒット曲には短調が多いというのは定説だが,わらべうたでは

短調よりの都節音階より長調よりの民謡音階が好まれるらしい.大人になって世の中の苦労を知ると長調よりになる... ?

あるいは,日本人が本当に好きなのは都節で,ヒット曲の短調はその代用... ?

以上,無責任な妄想でした.