左は

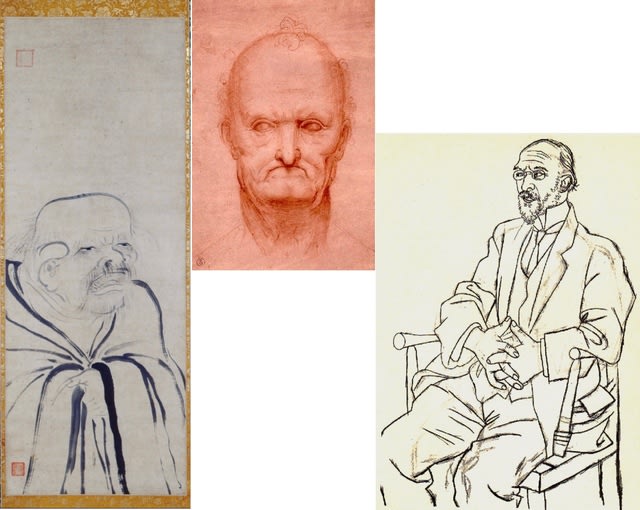

島尾新「水墨画入門」岩波書店 (新書 2019/12)

に掲載されていた牧谿による老子像 (岡山県立美術館).牧谿は13世紀後半,老子は紀元前5-6世紀だから画家がモデルに会ったわけはない.自画像という説もある.

島尾さんの解説を少しはしょって引用させていただくと,*****まずは目.少し横長の濃墨の点が打たれているだけだが,やや宙に泳ぐようなまなざしまで表現できている.それ以前の問題として,素人がやると両目の視線がずれてしまう.伸び放題の髭や鼻毛.口が力なく開いた雰囲気.数少ない筆でここまで描き出した名品である*****.

当時の西洋絵画には「数少ない筆」による表現という発想はなかったようだ (と,言い切る自信はないけれど).中央はダ・ヴィンチ (あるいはチェーザレ・ダ・セスト) による「老人の頭部」16 世紀初頭.赤い地塗りが施された紙に赤いチョークということだが,ひたすら手数を多くして,写真のように描こうとしている.目玉がなくて落ち着かなく感じる.

20世紀になると西洋絵画でも「数少ない筆」が目立つようになる.典型はマティスだが,おじ (い) さんの絵が見当たらない,右はピカソが描いたサティ.同じモノクロでも,牧谿は筆を使ったために,線の太さ・濃淡などで表現の幅が広がっているようだ.いっぽうピカソの画一的な線を見ていると,筆はルール違反という感じもしてくる.

老子のよれよれ衣は,太く震えたり掠れたりした筆で描くのに適しているが,上下のスーツを描くにはどうかな,とも思う.

3枚とも,必ずしも対象の人物に好意的に描いているようには見えない.ただし島尾さんによれば老子像は「奇人」すなわちふつうではないけれど,天の道に通じたヒトとして,尊敬の念をもって描かれているのだそうだ.ほかの2枚にも多少の敬愛感があるかも.

島尾新「水墨画入門」岩波書店 (新書 2019/12)

に掲載されていた牧谿による老子像 (岡山県立美術館).牧谿は13世紀後半,老子は紀元前5-6世紀だから画家がモデルに会ったわけはない.自画像という説もある.

島尾さんの解説を少しはしょって引用させていただくと,*****まずは目.少し横長の濃墨の点が打たれているだけだが,やや宙に泳ぐようなまなざしまで表現できている.それ以前の問題として,素人がやると両目の視線がずれてしまう.伸び放題の髭や鼻毛.口が力なく開いた雰囲気.数少ない筆でここまで描き出した名品である*****.

当時の西洋絵画には「数少ない筆」による表現という発想はなかったようだ (と,言い切る自信はないけれど).中央はダ・ヴィンチ (あるいはチェーザレ・ダ・セスト) による「老人の頭部」16 世紀初頭.赤い地塗りが施された紙に赤いチョークということだが,ひたすら手数を多くして,写真のように描こうとしている.目玉がなくて落ち着かなく感じる.

20世紀になると西洋絵画でも「数少ない筆」が目立つようになる.典型はマティスだが,おじ (い) さんの絵が見当たらない,右はピカソが描いたサティ.同じモノクロでも,牧谿は筆を使ったために,線の太さ・濃淡などで表現の幅が広がっているようだ.いっぽうピカソの画一的な線を見ていると,筆はルール違反という感じもしてくる.

老子のよれよれ衣は,太く震えたり掠れたりした筆で描くのに適しているが,上下のスーツを描くにはどうかな,とも思う.

3枚とも,必ずしも対象の人物に好意的に描いているようには見えない.ただし島尾さんによれば老子像は「奇人」すなわちふつうではないけれど,天の道に通じたヒトとして,尊敬の念をもって描かれているのだそうだ.ほかの2枚にも多少の敬愛感があるかも.