【社会保障】:日本国民はダマされた…年金だけでは全然生きられない「残酷な現実」■「2000万円問題」をどう考えるか

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社会保障】:日本国民はダマされた…年金だけでは全然生きられない「残酷な現実」■「2000万円問題」をどう考えるか

年金の繰り下げ受給を選ばせようと、厚労省や年金機構は、あの手この手で誘導しようとしている。だが、明白な罠がある。「政府御用達」新聞までが批判しはじめた「繰り下げ」の盲点とは?

◆追加された棒グラフ

私たちは騙されていた。

「100年後でも絶対大丈夫ということを申し上げます」('04年4月・森英介厚労副大臣〈当時〉)

「100年安心にしていくという案を作ったわけでありますから、それに向かって政策努力を重ねていく」('04年6月・坂口力厚労大臣〈当時〉)

今から15年前、彼らが固く約束した「年金100年安心プラン」。それは、今後100年間にわたり、「現役世代の手取り収入の50%」が年金として確実に支払われるというものだった。

だが、この6月に金融庁の審議会が発表した報告書(原案)では、公的年金の水準について「中長期的に実質的な低下が見込まれる」と記した。

さらには、厚生年金の受給者であっても生活費が月5万5000円も足りず、「老後30年間で2000万円不足する」と試算したのだ。

人生100年時代、2000万円の貯蓄がない人は、年金だけでは生きられないというのか。この国の為政者たちは、「100年安心プラン」を「100年自己責任プラン」へとすり替えた。

無為無策ではすまされない。年金保険料を40年にもわたって徴収してきて、結果がこれなのか?

それだけではない。いま彼らは、私たちの年金の受給を、できるかぎり遅らせようと、水面下で足掻いている。

不審に気付いたメディアがある。件の報告書が公表されて5日後、6月8日の日経新聞朝刊――。

〈年金 新「定期便」の読み方 繰り下げ強調 不利益も〉

ねんきん定期便はご存知だろう。毎年1回、誕生月に日本年金機構から送られてくるハガキだ。厚生年金・国民年金の加入期間や受給見込額が記されている。この定期便の内容の一部が4月に変わり、追加された部分があるのだと記事は書く。

〈繰り下げ受給についての説明だ。年金はもらい始める年齢を通常の65歳より遅らせる(繰り下げる)と毎年の年金額が増える。新しい定期便は、70歳まで遅らせた場合に最大42%増額されることを図を用いて説明している〉(同紙より)

ハガキのなかでもひときわ目立つ大きさで書かれた図には、〈増額イメージ〉として、「最大42%増」と繰り下げ受給時の棒グラフが記されている。説明文にはこうある。

〈年金受給を遅らせた場合、年金額が増加します(70歳を選択した場合、65歳と比較して最大42%増)〉

まるで、繰り下げが「正解」であるかのような説明なのである。

日経記事は、「繰り下げで年金額が増える点ばかり示すのはバランスを欠く」「人によってはデメリットが生じる可能性があるが定期便はその点に触れていないので注意したい」といった識者のコメントを列挙している。

記事全体に、繰り下げに誘導しようとする姿勢に対し、否定的なトーンが溢れている。

反政権寄りとされる朝日や東京新聞ではなく、「財務省と財界の代弁者」と言われてきた新聞の手によるものだということに注目したい。要するに、日経ですら、「これは危ない」と注意喚起を始めたのだ。

◆5つのデメリット

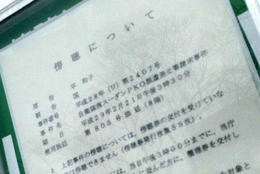

この4月から年金請求書の説明の体裁も変わっている。65歳になる3ヵ月前に受給予定者に送られる請求書だが、ここには「年金額を増額させますか?」といった設問の後に、〈老齢基礎年金・老齢厚生年金両方の繰り下げを希望される場合には、この請求書を提出する必要はありません〉と書かれている。

つまり、何もしなければ増えますよ、いま手続きすると減りますよ、と年金請求を先送りさせようという意図がありありと見えるのだ。

なぜこうまでして、「繰り下げ」を選択するよう誘導するのか?

答えは簡単。繰り下げ制度を作っても、誰も選ばなかったからだ。

'16年の段階で、繰り下げを選んでいた70歳は、わずか1.0%(厚生年金)しかいなかった!

できるかぎり支給を遅らせようとする政府だが、笛吹けども踊らず。業を煮やし、なりふり構わぬ作戦に出たというわけだ。

「5年前の財政検証では、65歳受給が続くならば、年金給付水準はいまの4割減になってしまうという試算が出ています。そこで70歳まで働かせ、年金も70歳から受給させるというのが、一貫した政府の姿勢となった」(経済アナリスト・森永卓郎氏)

国が狙うのは、繰り下げどころではない。昨年4月に財政制度等審議会で、財務省が提出した資料には、受給開始年齢を、65歳から68歳まで一律に引き上げるプランさえシミュレーションされている。

これまでの約束を反故にし、働けるだけ働かせ、年金を支払うのは後回しにしたい。これが今の政府の姿勢なのだ。

だが、それに騙されて、繰り下げを選んでしまうのは思うツボである。

確かに繰り下げ受給をすれば、1ヵ月繰り下げるごとに、もらえる額は月0.7%増えていく。もし70歳受給開始を選べば、受給額は国の言うとおり最大42%増えることになる。

仮に65歳から受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が年間200万円だとすれば、70歳まで繰り下げれば、年間284万円がもらえる。増額分は月7万円だ。超低金利の状況下では、年金の増加率だけ見れば魅力的に映ってもおかしくはない。

ところが、繰り下げの落とし穴は、山ほどある。「ねんきん定期便」にも「年金請求書」にも書かれていないデメリットを、順を追って説明しよう。

■デメリット① 平均的な人は損する

70歳まで繰り下げたところで、長生きできなければ損益分岐点に達せず、払い損が生じる。

「65歳からの受給と、70歳からの繰り下げ受給を比べた場合、後者の受給総額が前者を上回るのは12年弱ですから、82歳からになります」(オフィス・リベルタス代表・大江英樹氏)

損益分岐点は82歳。つまり、繰り下げをしても、82歳になってやっと得をするという話なのだ。だが、男性の平均寿命は81.09歳。平均的な人は損をしてしまう。

■デメリット② 税金や社会保険料が増える

「繰り下げをしても、手取り額で見れば額面ほどには増えない」と語るのは生活設計塾クルー取締役・深田晶恵氏だ。

70歳からの繰り下げで、確かに年金は42%増える。だが、収入が増えたことで、年金にかかる税金や社会保険料は増えていくことも忘れてはならない。

自治体によって税額や料率は異なるが、深田氏は、東京都江戸川区のケースで試算した。65歳時点での年金収入が年200万円の人が、70歳まで繰り下げた場合。

「額面では42%増で、年284万円になりますが、税金と保険料を差し引いた手取り額は、年241万円ほど。増加率は約33%と、額面に比べて約10%も低い結果になったのです」(深田氏)

年金機構が大宣伝している「これだけ増える」という数字はまやかしなのである。しかもこの事実は、デメリット①をさらに悪化させる。

「70歳に繰り下げをした場合の損益分岐点を、額面ではなく手取りベースで計算しました。この江戸川区の例では、82歳ではなく、87歳という数字になります。

今後、国民健康保険料や介護保険料がアップすることを考えると、損益分岐点はさらに上がるでしょう」(同)

87歳になって「やっと元をとった」と報われる人は、多くはないだろう。

◆妻が大損する

■デメリット③ 加給年金が受け取れない

夫が厚生年金加入者で、妻が年下の場合、この「加給年金」は最大のポイントになる。

妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に年間約39万円がプラスされる制度で、妻が5歳若ければ加算額はトータルで約200万円、10歳若ければ約400万円にも達する、うまみの大きい年金である。

「ところが、夫が受給を繰り下げてしまえば、その間、加給年金を受け取ることができなくなります。夫が65歳、妻が60歳のケースでは、本来なら妻は合計約200万円の加給年金を受け取れるはずです。

しかし夫が70歳まで繰り下げてしまえば、そのとき妻は65歳ですから、けっきょく加給年金は1円ももらえないのです」(前出・深田氏)

また、加給年金の後に妻がもらえるはずの振替加算も、夫の繰り下げ待機中には支払われない。

■デメリット④ 繰り下げ分は、遺族年金に反映されない

厚生年金加入者の夫が亡くなったとき、妻は遺族厚生年金を受け取れる。計算式は、夫の老齢厚生年金の4分の3である。

ここで誤解が生じやすいのが、「自分がぎりぎりまで繰り下げて老齢厚生年金を増やせば、妻の遺族厚生年金が増えるのでは?」という考えだ。これは誤りである。

「遺族厚生年金の計算のもとになるのは、繰り下げによって増額された年金額ではなく、65歳時点での年金額です。繰り下げても、妻が受け取る遺族年金は増えません」(前出・深田氏)

■デメリット⑤ 在職老齢年金制度で減らされた年金が、増えない

働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の一部または全額が支給停止されるのが、在職老齢年金制度だ。年金と合わせた月の収入が合計で47万円を超えてしまうと、47万円を超えた分の年金が50%カットされる(65歳以上の場合)。

では、このカットを避けようとして、70歳までの繰り下げを選ぶとどうなるのか。

「カットの相当分は、年金の繰り下げを行ったところで、増額の対象にはなりません。繰り下げ制度の落とし穴です」(ファイナンシャルプランナー・横川由理氏)

在職老齢年金制度は、いずれ廃止される見込みだが、時期は不明なので、要注意だ。

①から⑤まで見てきて、どうだろうか。あまりにもデメリットが多いように感じられる。

言われるがままに遅らせてはいけないのだ。だが、すでに繰り下げを選んでしまったという人でも、まだ間に合う。受給を開始していないならば、元通りの受給に戻すことができる。

「年金は請求主義ですので、遡って請求することができます。いま69歳までの方ならば、65歳まで遡って、これまで受給していなかった分を一括で受け取ることも可能なのです」(社会保険労務士・大神令子氏)

もちろんそのまま繰り下げ受給の申請もできるが、元に戻すこともできるわけだ。その場合は、通常通りの(65歳からの)受給額が生涯続く。

◆年金寿命の延ばし方

繰り下げのデメリットはわかった。だが、結局のところ、どのもらい方が正しいのか?

正解は、一部だけを繰り下げるやり方だ。

ひとつは、「夫の老齢基礎年金のみを繰り下げる」方法だ。これでデメリット③(加給年金)を解消できる。

「老齢基礎年金と老齢厚生年金は、単独でも繰り下げが可能です。そこで、老齢基礎年金のみ繰り下げ、老齢厚生年金のほうは65歳からもらう。そうすれば、妻が65歳になるまで、加給年金が振り込まれます」(前出・横川氏)

もうひとつが、夫はそのまま65歳から受給しで、妻だけ繰り下げる方法である。多くの場合、夫のほうが、妻より先に亡くなるため、「夫の死後に妻が得する」観点から見ると、ベストだと考えられるもらい方だ。

夫は65歳で通常通りの受給を開始し、妻のみ70歳から繰り下げ受給する。

「夫の死後、妻には遺族年金が支給されますが、それは夫の老齢厚生年金の4分の3のみ。それより夫の死後、自分の年金額を増やすことを想定して、妻のほうは70歳から繰り下げ受給するのです」(前出・大神氏)

下の図を見てほしい。定年退職した夫が、65歳から年金受給を開始する。妻は現在60歳の専業主婦だと仮定しよう。

夫は、老齢厚生年金、老齢基礎年金を65歳からもらう。妻が65歳になるまでの5年間、加給年金が加算され、夫婦で20万1000円を受給。

10年後、妻は70歳になり、繰り下げにより42%増えた老齢基礎年金の受給を始める。少ないながら振替加算もつき、夫婦は合わせて26万4000円の年金を受給する。

やがて夫が死亡すれば、妻は老齢基礎年金と遺族厚生年金(月約7万8000円)を受け取り、毎月約17万円の年金で、晩年を過ごすことになる――。

国が言うままに年金受給を遅らせると、多くの人はまず損をする。正しい知恵で、年金制度のまやかしに抗いたい。

「週刊現代」2019年6月22日・29日合併号より

元稿:現代ビジネス 主要ニュース 経済・企業 【担当:週刊現代編集部】 2019年06月25日 23:01:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。