【人生100年時代の歩き方】:“為替介入”には限界がある…「超円安時代」の賢い資産防衛術

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【人生100年時代の歩き方】:“為替介入”には限界がある…「超円安時代」の賢い資産防衛術

円安はどうなる? 新NISA(少額投資非課税制度)を始めたばかりの投資初心者は気が気じゃない。はやりの投資信託「オルカン」(オールカントリー=世界の株式に投資)や米国株への投資をスタートさせたのはいいけど想定外の円安が直撃。この先、どんな資産運用をすればいいか不安はつきない。円安時の賢い資産防衛術とは──。

<picture> </picture>

</picture>

円安は止まらず…(C)日刊ゲンダイ

◇ ◇ ◇

昨春に新社会人となった女性は入社とほぼ同時に、iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めたという。

「毎月、米国株を中心とする積み立てタイプの投信をやっています。昨春は1ドル=130円台でしたが、いつの間にか150円を超えています。毎月、1万円程度の投資とはいえ、円安の影響で購入できる量(口数)が減っているようです。詳しいことは分かりませんが、このまま投資を続けていいのか不安になります」

EV(電気自動車)業界の先頭を走る米テスラ。近頃、その勢いは衰え気味とはいえ、株価は180ドル程度だ。1ドル=130円だったら、「180ドル×130円」で2万3400円で株が買える(手数料などは考慮せず)。円安進行で1ドル=150円になると、「180ドル×150円」で2万7000円。130円時代に比べ、3600円を余分に支払わないと株は買えない。

毎月1万円の積み立てで考えると、1ドル=130円だと「1万円÷130円」で約76.9ドル分、150円になると「1万円÷150円」で約66.7ドルと、随分と“目減り”してしまう。

■輸出企業の株を購入

円安が不利なのは明らかだが、これはあくまで外貨(ドル)が絡む場合。為替の影響を受けにくい円資産への投資だったら話は変わってくる。

「円安メリットを忘れてはダメです。輸出企業を中心に業績は拡大します。円安局面は輸出企業の株式購入がオススメ。業績アップで株価上昇が期待できます」(IMSアセットマネジメント代表の清水秀和氏)

株式市場はちょっと荒れ模様で、手を出しにくい状況だが、「輸出関連」に絞った投資なら痛い目に遭う確率は下がりそうだ。

とはいえ、輸出企業はたくさんある。もう少し範囲を狭くできないものか。

「かつては自動車や電機が輸出企業の代表格でした。いまは半導体関連や機械なども期待大です。半導体関連には株価が低迷している企業が多く、これから再上昇の流れが起きる可能性は高いでしょう」(清水秀和氏)

半導体検査装置で世界大手のアドバンテスト、半導体製造装置大手のSCREENホールディングス、半導体や電子部品の切断・研削・研磨装置で世界トップのディスコなど、半導体関連は円安時代にもってこいの銘柄だ。

<picture> </picture>

</picture>

半導体関連は狙い目(C)ロイター

◆ドル建てMMFの利回りは4.5%以上

ドル建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)が円安時の資産防衛にピッタリというのは第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏だ。

「円安に負けない資産づくりを目指すなら、ドル資産の保有は大切です。ドル建てMMFは少額でも購入可能。資産の一部を振り向けておくといいでしょう」

MMFは株式ではなく、主に債券(国債や社債など)で運用されるので安全性は比較的高い。しかもドル建てだと、利回りは4.5%以上ある。某ネット証券のサイトを見ると、米ドルで10ドルから、日本円だと5000円から購入可能となっている。

ドル資産を持っていれば円安も怖くない。海外から日本にやってくる旅行者のように円安メリットを享受できる。

ただ、現在は1ドル=150円台の円安だ。このタイミングでドル資産を買うのは勇気が必要かも……。

「市場には1ドル=170円説も流れました。政府・日銀による為替介入の観測後は下火になっていますが、いつ再燃するか分かりません。そうなると、はたして150円台は円安なのか? との疑問も湧いてきます。数カ月後、数年後に150円台は十分に円高だったと振り返る可能性はゼロではありません」(市場関係者)

<picture> </picture>

</picture>

円安に負けない資産づくりは…(C)日刊ゲンダイ

◆円高は1ドル=140円まで

為替介入には限界がある。介入の原資となる外貨準備高は約200兆円だが、即座に対応できる現預金などは約45兆円。ここが当面の限度額だから、そう何度も介入できない。

タイミングを誤れば、投機筋の餌食となり、円高反転どころか円安に歯止めが効かなくなる。

「円高はどこで止まるか。140円あたりが限界だと思っています。ドル資産を保有するなら、そのあたりが狙い目でしょう。1ドル=100円時代など、もう来ないと思ったほうがいい」(清水秀和氏)

IMFの購買力平価(モノやサービスの値段を基準にした為替レート)は1ドル=90.82円(2024年4月時点)。実際の為替レートとの乖離はすさまじいだけに、いまは“行き過ぎた円安”と判断する金融関係者は多い。

「為替に敏感な輸出企業の想定為替レートを参考にすべきでしょう。円安がどこまで戻るかの目安になります」(清水秀和氏)

トヨタ自動車は1ドル=143円(24年3月期第3四半期の発表時、2月

6日)、アドバンテストは140円想定(25年3月期)、ディスコは145円(25年3月期4~6月)となっている。

MMFだけでなく、外貨預金、米国株式、投信などドル資産の購入を考えるなら、1ドル=140~145円で手を打ったほうが得策かもしれない。

<picture> </picture>

</picture>

円の実力が低下したのがそもそもの原因…(C)ロイター

◆日米金利差に惑わされるな

「円の実力が低下しているのが、そもそもの円安の要因です。そのことを頭に入れておいたほうがいい」(熊野英生氏)

どういうことか。為替レートは需給バランスで決まるが、その要因はさまざまだ。現在の円ドル相場を動かす最大要因は「日米金利差」だと指摘されている。米国の金利は高く、日本はほぼゼロ金利のまま。ドルで運用したほうが資産は増える。

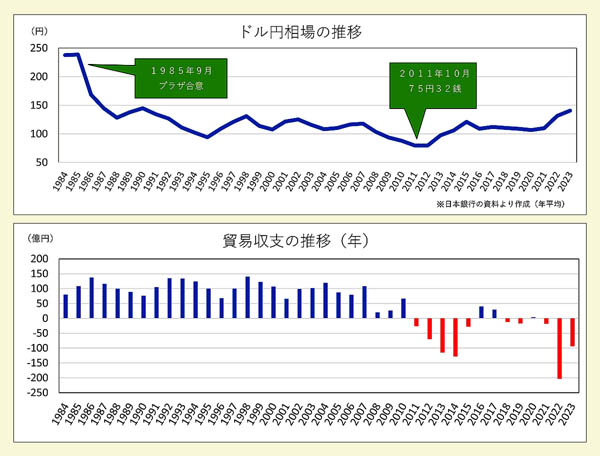

「ただ、金利差だけに目を奪われると為替動向が見えにくくなります。日本は2011年の東日本大震災以降、数年を除き貿易赤字です。これが為替相場に影響を与えているのです」(熊野英生氏)

11年以前の日本は貿易黒字だった。この場合、輸入より輸出のほうが多く、外貨を円に交換する需要が旺盛。円買いが大量に発生し、円高傾向となる。貿易赤字は逆だ。円は売り需要のほうが上回るから、円安に向かう。

22年の貿易赤字は20兆円を超えた。23年も9兆円の赤字だった。

「貿易赤字が続く限り、円安も続くでしょう。エネルギー政策などを転換しない限り、貿易黒字に戻すのは難しい状況です。世界的に脱炭素の流れが加速しているだけに、日本は厳しい立場に立たされています」(前出の市場関係者)

円安の流れは止まらない。そう覚悟して資産防衛に動いたほうが賢明といえそうだ。

■関連記事

- “エッフェル姉さん”は何しに豪州・韓国へ? GWに再び海外視察、松川るい事務所を直撃した

- 円安地獄でステーキ店の倒産が過去最多…安くて美味い牛肉が食べられる時代は終わった

- 出張族が1万円以内で安く泊まるには? インバウンドと国内需要回復でホテル高騰

- 急激な円安進行に政府日銀は“異次元の対策”を 「外国為替資金特別会計」活用《今でしょ》の声

- 円安進行に打つ手なし!岸田首相「物価高から国民生活を守る」の空虚、むしろ手立ては緩みっぱなし

元稿:日刊ゲンダイ DIGITAL 主要ニュース マネー 【トピックスニュース・金融・為替・連載「人生100年時代の歩き方」】 2024年05月12日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

</picture>

</picture>

</picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture>

</picture>

</picture>