このところ漆の仕事が続いていたので、久しぶりの木の仕事です。

家元から注文をいただいた五稜菓子箸の木取り

乾かしておいた、楓の杢板をテーパーをつけて切り。

更に他の面もテーパーをつけて切ります。杢を揃えるために隣同士に番号をつけておきます。

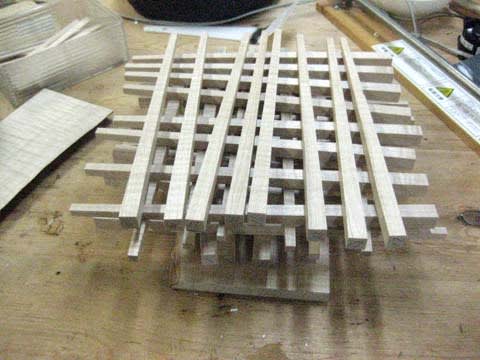

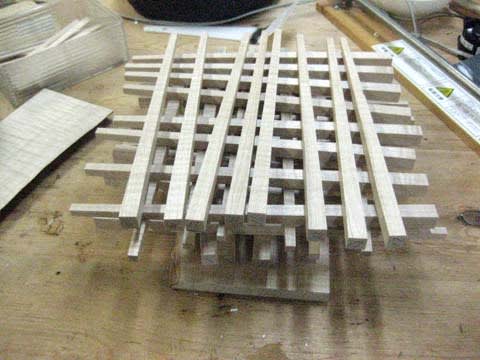

井桁状に重ねて

高い位置に置いて乾燥させます。この時期ストーブを焚くので良く乾いてくれます。

暫く動きを見て、鉋削りにかかります。

こちらは、Tさんから注文をいただいた、拭漆仕上げのコースター用の欅材。

できるだけ杢のおもしろい板を選びました。これも暫く乾燥させて動きを見て再度荒削りをします。

漆の仕事の方は、漆のなやし・くろめをしなければならないのですが、何とかあの作業(2時間ひたすらかき混ぜる)を自動化できないか・・・と考えた末、見つけたのが・・・

墨擦り機。

これにヘラをつけて回せば良いのでは・・・と考え、早速やってみました。

ヘラの取り付けもでき、漆の代わりに糊を煮て粘度を持たせてやってみました。

100グラム程度までなら、これでできそうですが、200グラムをくろめようとすると。縁からあふれそうです。

よりしっかり練ってなやしをかけるために、もう一工夫必要です。

色々やってみて良い方法を見つけました。

家元から注文をいただいた五稜菓子箸の木取り

乾かしておいた、楓の杢板をテーパーをつけて切り。

更に他の面もテーパーをつけて切ります。杢を揃えるために隣同士に番号をつけておきます。

井桁状に重ねて

高い位置に置いて乾燥させます。この時期ストーブを焚くので良く乾いてくれます。

暫く動きを見て、鉋削りにかかります。

こちらは、Tさんから注文をいただいた、拭漆仕上げのコースター用の欅材。

できるだけ杢のおもしろい板を選びました。これも暫く乾燥させて動きを見て再度荒削りをします。

漆の仕事の方は、漆のなやし・くろめをしなければならないのですが、何とかあの作業(2時間ひたすらかき混ぜる)を自動化できないか・・・と考えた末、見つけたのが・・・

墨擦り機。

これにヘラをつけて回せば良いのでは・・・と考え、早速やってみました。

ヘラの取り付けもでき、漆の代わりに糊を煮て粘度を持たせてやってみました。

100グラム程度までなら、これでできそうですが、200グラムをくろめようとすると。縁からあふれそうです。

よりしっかり練ってなやしをかけるために、もう一工夫必要です。

色々やってみて良い方法を見つけました。