私の映像編集のための勉強の続きである。

祇園祭山鉾巡航で映画市川崑「京」(上図、1967年頃)から複写した山鉾巡航のトップ画像(上図)と、私がYpuTubeにアップさせたトップ画像(下図、Fieldwork836 祇園祭・山鉾巡航・神幸祭 撮影記2023年9月21日ブログ)とを並べてみた。

面白い事に市川崑の映像は先頭の長刀鉾ではなく、何番目かの菊水鉾をトップにして祇園祭の映像をスタートさせている。長刀鉾の巡航開始の儀式は後の映像でアップで登場する。

また撮影位置は四条烏丸交差点角にあるディズニーストアのあるビルの近くのアーケードの屋根の上か、道路沿いに大型の足場を設けて撮影した事がわかる。私はそれよりは約100m後ろの四条小橋の地上から撮影した。映像編集では鉾巡航の順序にとらわれずに編集しており、鉾の順番よりは映像のストーリーを重視する市川崑の視点は興味深い。この撮影ポイントから後ろの鉾までが撮影出来る。このように並べてみると勉強になる事が多い。

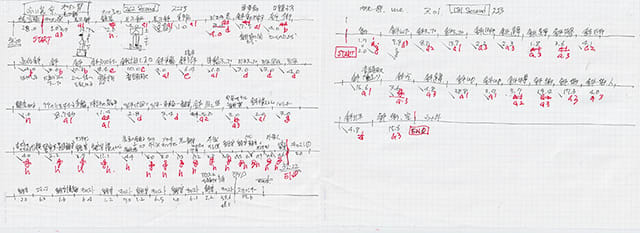

図1.山鉾巡航部分のスコア(左:市川崑、右:ME)

表1.スコアの被写体別構成比

図1は、市川作品と私の作品スコアである。スコアの記述方法は昨日のブログ参照のこと。

表1は、このスコアからアイテム、カテゴリーを設定した。祇園祭では、山鉾巡行、山鉾が写らないその他の被写体、観客の3アイテムがある。さらに山鉾巡行アイテムは部位別に8カテゴリーに分類でき、合わせて10カテゴリーを設定した。この10カテゴリーについて、各クリップの時間数をカテゴリー毎に集計し構成比で示したものである。

山鉾の近景の映像は近似値だから、その他で差があるところは面白い。例えば山鉾遠景で市川崑は4.8%だがMEは44.5%と大差がある。撮影ポジションとか撮影許可がない場合は遠景が多くなりがちである。市川崑は遠景をあまり撮らない。つまり全景はステレオタイプ化した静止画みたいであるから忌避したといえそうだ。そうした凡人が当たり前に考えそうなショットはすこぶる短い。それは他のカットをみても同様であり、近景、つまりアップが多い映像構成だ。

その他に市川は、観客をよく撮っている点が大きく異なっている。とくに山鉾巡行では、後半画像の1/5位が観客映像が続きENDとなる。YouTubeで同様の祇園祭の映像をみても観客がはいらない映像が圧倒的に多い。このあたりに日本を撮ろうとする市川の考え方が貫かれている。MEの画像でも観客は撮影しているが鉾の背後ぐらいである。ここは学ぶべき点だろう。

市川の映像は、一つのクリップに他のカテゴリーの要素を入れないという明解な画面構成であることも特徴の一つに挙げられる。当然カテゴリー分けしやすい映像である。これはおそらく多くのカメラマンを配置し、撮るべき被写体を指示するか役割分担しての撮影と思われる。だからカメラマンは指示された映像を忠実に撮影しているのだろう。

そんな風に自分の映像と比較してみると勉強になる。なぜなら市川と同じアングルで撮影したら、私の視点ではなくなるからだ。

さて今年も祇園祭が撮れるだろうか。というのも最近人出が多いことが予想され、一段と警備が厳しくなる。こちらは脚立持参でゆきたいがそれも無理だろう。となると撮影出来る被写体も限られてくる。そうなると実行委員会から撮影許可を取るための書類をつくる必要があるが、そのために研究理由をあれこれとでっち上げるのも面倒くさい。だからブラッとでかけて、スッとみて、少し映像の勉強になればよいか・・・。

図版出典:「KYOTO日本の心-A documentary flim by Kon Ichikawa,Olivetti arte(www.martygrossfilms.com版)1968.