朝、列車でオビドスの街へ出かけ、バスでリンボンの駅に戻って昼食、それから列車でコインブラに立ち寄り、再び列車でボルトの郊外の駅にたどり着き、歩いて都心のホテルまでゆき、それから坂道を下り駅前のカフェテラスで遅い夕飯を取るという日程だった。2019年の夏だった。

今思うとハードなスケジュールだが苦にせずよく動いた。多分1日の昼間の時間の長さが幸いした。

そして静止画に傾倒していたのは、このフィールドワークの頃までだ。確かにEOS1Dsは綺麗な画像を写しだしたくれたけど・・・。

今では映像に私の関心がいってしまった。

静止画は、まず動かないよね!、だから撮れる情報が少ない!、人物に向けて構えると相手に警戒される!、そもそも撮影している事が周囲に解るなんてやだな!、空気のように取りたい!、人物や車が入っても撮影できるというわけにはゆかないよね!、僅かばかりの解像度にこだわるなんて微差の範囲だからナンセンス!、祇園祭の囃子といったように音源は記録できないよね!、どこで発表するの!、それにEOS1なんて重たいじゃん・・・、と静止画にはネガティブ意見しない。

そういいきってしまうと、いざ静止画というときに困る?。いや動画を切り出せばよくて実は困らない。

だから今の私の関心は、フルサイズ記録のカムコーダFX3。レンズはオートズームが使える24-105mmの一択しかない。このデジタルズームが4倍になる。つまり420mmだ。レンズ1本で済むので映像は便利だ。

それにズームマイクが必須。映像機材の選択肢は限られているが汎用性は大きい。次の旅のフィールドからは、映像による記録でしょう。

さて、今日のブログがアップされる頃、私はフィリピンへ飛んでいる。じばらく海外暮らしである。ブログは10月まで予約投稿としている。

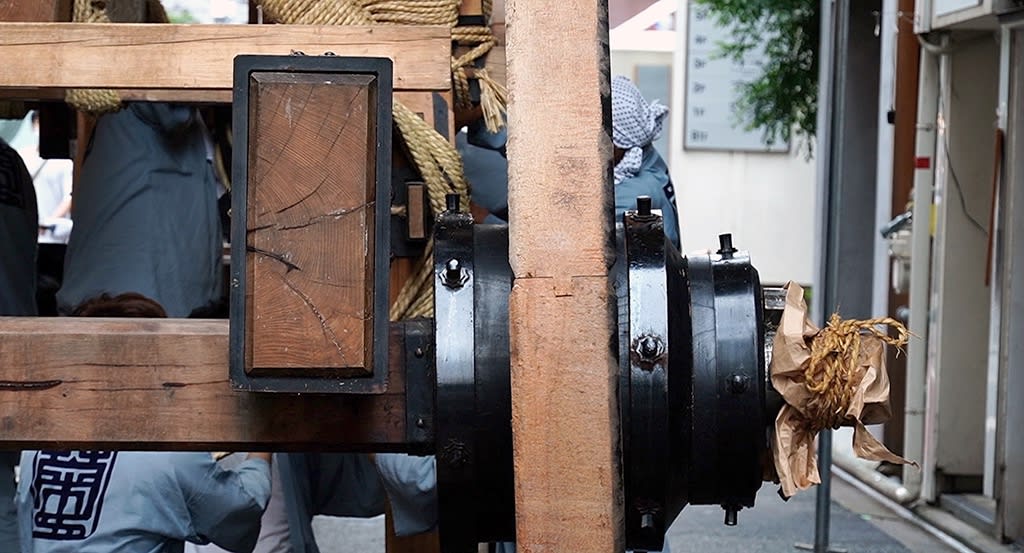

ボルトガル・ポルト

EOS1DsMark3、EF28-300mm/F3.5-5.6

1)ISO3200,露出補正0,f5.6,1/50

2)ISO3200,露出補正-0.7,f5.6,1/20