魔魚狩り 読書感想文 ニジマス問題とブラックバス問題との根本的違い。

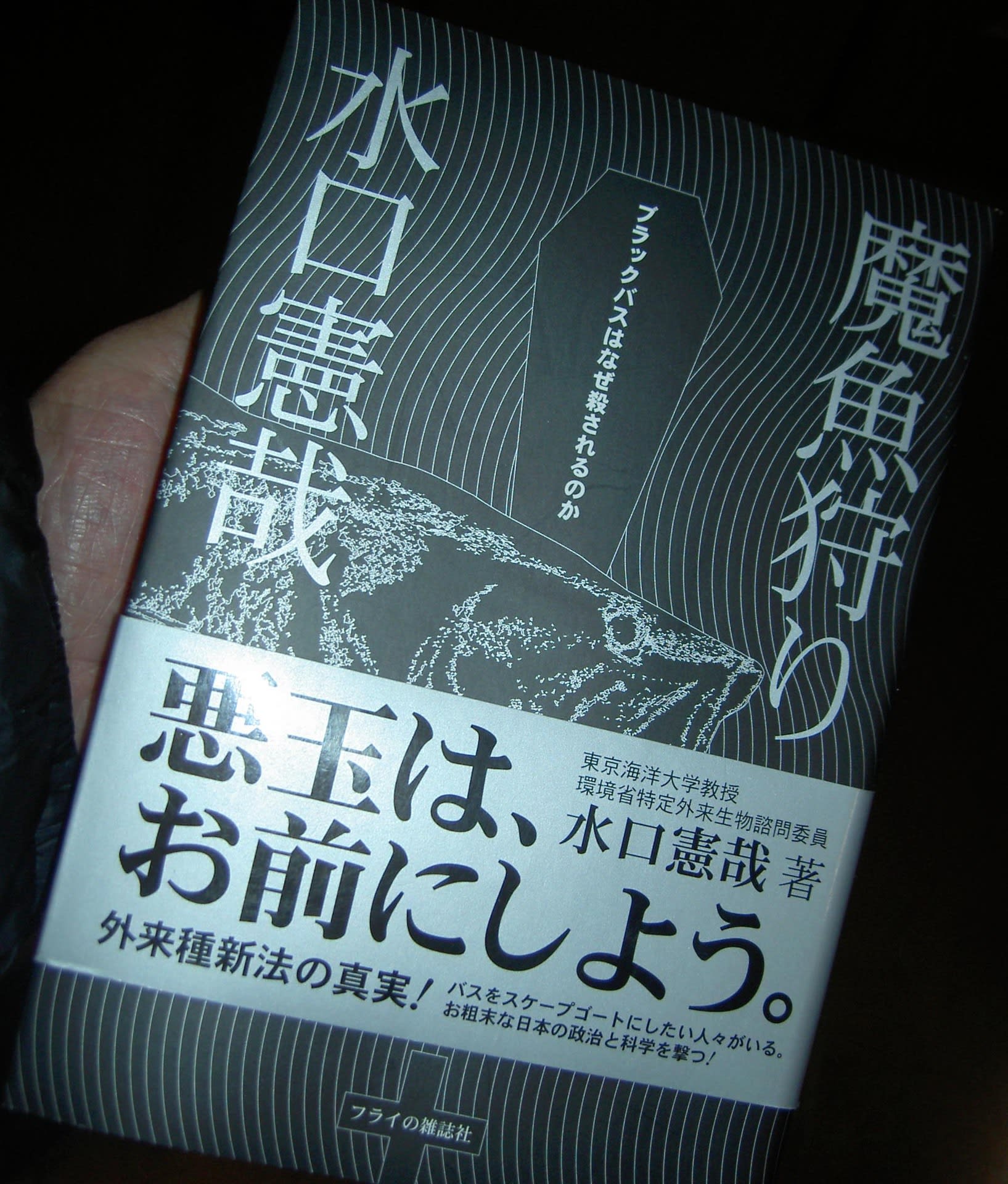

今から11年も昔に出版された本である。2015-1-10、所用で東京へいったおり神田の古本屋街を散策していたら、この古本が山積みされている古本屋があった。かねてから気になっていたがとうとう読まずにいた本だ。1200円と古本にしてはひどくふっかけられた気がするが、この際買って読んでみた。羽田空港待合室で読み始め、女満別着陸までの2時間での斜め読みであり、多少、私の誤解が入っているかもしれないが、おおよその内容は以下のようなものでしょうか。

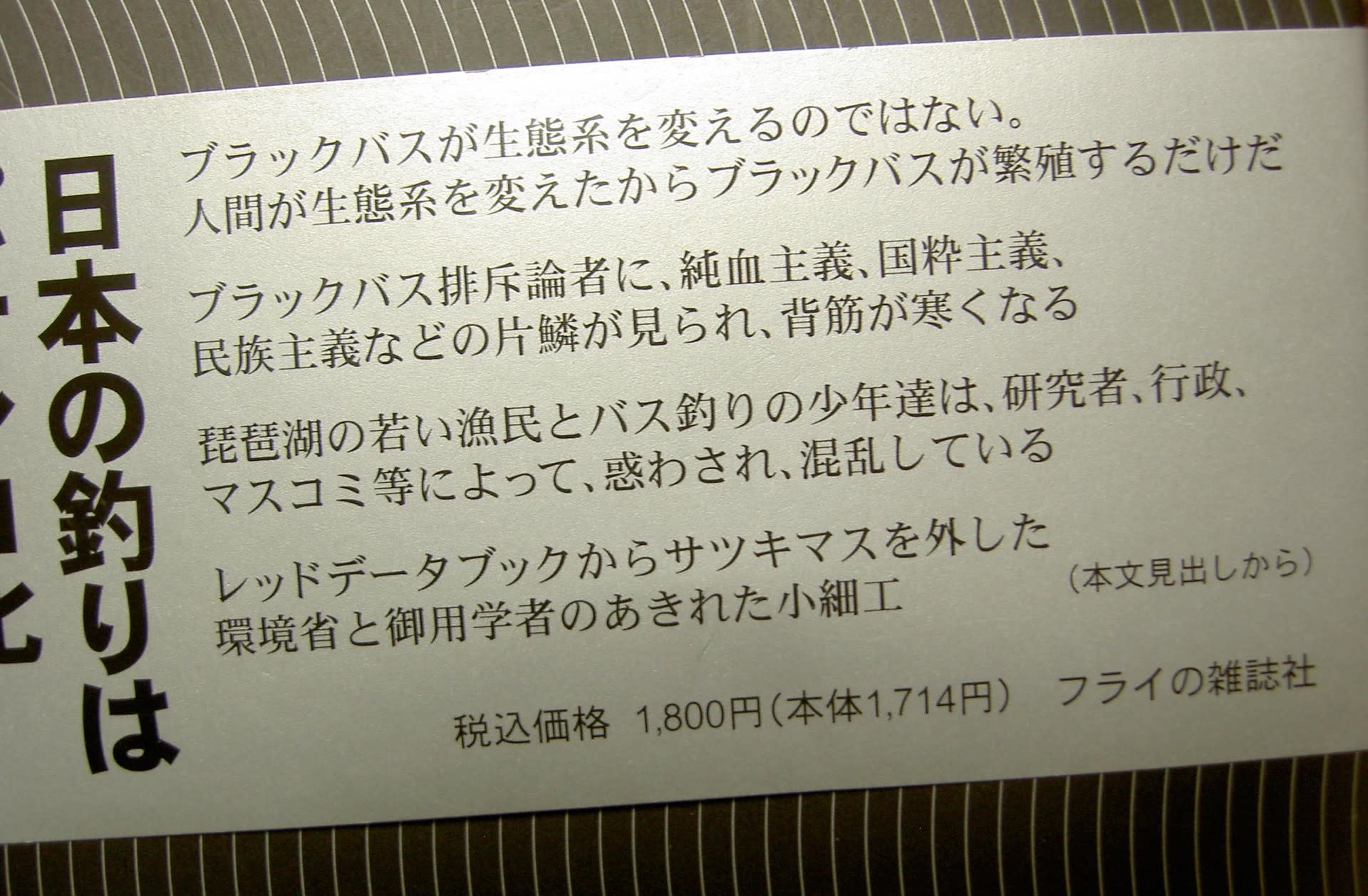

ブラックバスが直接に生物多様性を変え多くの在来種を消したのではない。開発の名のもとに人間が行ってきた多くの営みが本来の生態系を破壊し、その結果ブラックバスが繁殖しやすい環境を作っただけだ。環境悪化で、すでに在来種がいなくなったところにブラックバスが放流されて繁殖した可能性すらある。ブラックバスやブルーギルが実際にどの程度、生物多様性破壊に関与したかを示す実データが無い。したがってブラックバスは生態系荒廃の真犯人と断定はできない。真犯人としては 行政、官僚、一部の漁協、開発業者たち、御用学者たちが考えられ、あおり立てるマスコミも同罪である。ブラックバスは生態系・環境破壊の真犯人たちの不都合を隠蔽するためのスケープゴートにでっちあげられたに過ぎない。

なにか政府与党をするどく追求する敏腕野党質問者を思わせるような本。本の前半、言うことすべて誠にごもっともというしかない内容だが、どうもなにかが足りなく、どこかがおかしい。たとえば、多くの間接証拠はブラックバスにきわめて不利である点にはあまり触れていない。

琵琶湖と霞ヶ浦には滅法詳しいが、ところかまわず行われた密放流の実態や問題点にもほとんど言及がない(実は北海道北見市の近くの山奥、原始の湖チミケップ湖にもブラックバスが放流されていたことは、ほとんど知られていないと思う。幸い定着はしなかったもよう)。

ブラックバスやブルーギルが実際にどの程度、生態系破壊に関与したかを示す実データが無いというのが筆者の根本主張である。しかし、逆にブラックバスの放流をこのまま続けたとした場合、未来永劫生態系破壊の主役にはならないという実データや納得できる説明を、筆者は同様に示すことが出来ない。両者とも実データは示しにくい命題です。

最も気になったのはこの本の著者は 将来(100年,200年、300年といったスパンも念頭に)の生物多様性におよぼす未知の恐怖、危険を無視してまで外来魚ブラックバスを放流し続けて良いはずはないという畏怖、基本的認識に乏しい という気がしてならない点だ。例えばビクトリア湖のナイルパーチ放流の問題は移植後70年近くになるが琵琶湖のような環境破壊工事など何もないにもかかわらず、実に怖い絶望的な状況だ。めまぐるしく変遷を繰り返し続けている本州方面の自然(おそらく彼のフィールドは長年にわたる開発だらけで原始の生態系などほとんど無い)に慣れ親しんだ研究者と、北海道の原始の自然(これとて今やピンポイント的に奇跡的に残っているに過ぎないが)に慣れ親しんできた私との根本的な感覚の違いかもしれない。

もし私の誤解なら誠に申し訳ありません。

さらに、かなりまじめに隅々まで読まないと、本の後半、ブラックバスは放流してもよいとの錯覚をも起こさせかねないこと、この本の著者は、釣り雑誌や釣り産業、ブラックバス釣りマニアたちの、まさに御用学者ではないのか?と逆に誤解されかねないことが気になる(どうもそうではなさそうだが)。当初は現場におもむき自ら調査したデータを元にした文章やするどい洞察力に引き込まれるが、本の後半、肝腎のブラックバス関連の下りでは超多忙のせいか必ずしも現場主義ではなくなっている点、一気に迫力に欠け、単なる1有名学識経験者のきわめて立派な御意見になってゆく。ただ、ブラックバス問題のパブコメの85%がブラックバスを特定外来生物指定に反対なので云々の下りは解析がやや甘いとおもう。

ところで、もしかするとブラックバス問題と北海道のニジマス問題を単純にオーバーラップさせるお目出たい人がいるかも知れない。どうこじつけてもそれには無理がある。

ブラックバス問題は今現在のニジマスとオショロコマの関係とは完全に別次元の話である。魔魚狩りの著者水口氏はブラックバスは生物多様性破壊の真犯人ではないという。生物多様性破壊・在来種の減少は一人ブラックバスのせいではなく、その前に環境破壊が最も重大な真犯人であるという。このあたりまではニジマスとブラックバスを置き換えても多少は似たような文章が出来よう。既に釣るべき魚がいなくなった水域にニジマスを継続放流して、なんとか釣り場を維持しているだけだという主張がこれにあたる。それは、ある意味、まことに結構なことでさほど非難されるようなものでは無いかもしれない。

しかし、北海道においては問題のおこる舞台がまったく異なる。例えばオショロコマが棲む環境は、北海道でも残り少ない原始の生態系そのものであり、放流ニジマスはそこに侵入してオショロコマを壊滅させている。オショロコマ棲息域の心臓部、源流域そのものに放流する者すら稀ではない。環境悪化で既にオショロコマが減っているところにニジマスが入って適応するといった状況ではないのである。かっては北海道の大自然に開発の嵐が吹き荒れていたが、バブルがはじけ、さらにリーマンショックといった時代の変遷にともないダム建設や河川工事は激減し、貴重な源流域原生林の皆伐はまずなくなった。近年、渓流、特に源流域の環境は知床半島などの一部を除き、ほとんど悪化していない。道内各所で損壊した林道は予算不足で放置され、そのため山奥の渓流に到達できる釣り人が少なくなっている。そこへニジマスが侵入し、5-7年という短期間のうちにオショロコマがニジマスに置き変わってしまうのである。ブラックバス問題とはまったく異なる状況である。

この本の著者と私自身の考えが似ている点もあった。ある特定の閉鎖水域ではブラックバスの利用は可能と考えている点だ。私も状況次第では北海道のニジマス釣り文化は継続可能と考える。そのためには、ニジマス放流可能水域の設定とニジマス放流ライセンス制が必要と主張してきた。しかし、それが現実的には困難ということになれば、現在奇跡的に残っている貴重な在来種たちを守るためには勝手気まま無制限なニジマス放流は禁止せざるを得ないと思う。

さらに、もうひとつ確信を持って言えることは北海道におけるニジマス釣り( 偽自然 )は、近年の多くのマニアの熱情とは裏腹にやがて、必ず飽きられてゆく運命にある。私自身は、しばらくは飽きないかも知れないが私の妻は、最近はっきり飽きてきている。放流もののでっかいニジマスを悪戦苦闘の末釣り上げる興奮も、普通の人間ならそのうち必ず飽きると思う。

何故、北海道の美しい渓流にこんなモンスターがいるのかと、しばし疑問に思う時期がきっとくると思う。必ず本物の自然を心からいとおしく思う時期がくると思う。アメリカではデカ物釣りに飽きた渓流釣りマニアたちは希少なカットスロート亜種や河川残留型オショロコマ、原種の希少タイプニジマスなどに憧れてゆくという。またこれらの貴重な資源を守るために州ごとに相当の予算もつくという。

そんなご時世に今、北海道ではせっせと外来魚ニジマスを放流し、数万年に及ぶ北海道の渓流の歴史の生き証人、在来種代表のオショロコマをなんのためらいもなく次々と消滅させている。

人間の価値観とは常に変遷し実に相対的なものだとつくずく思う。