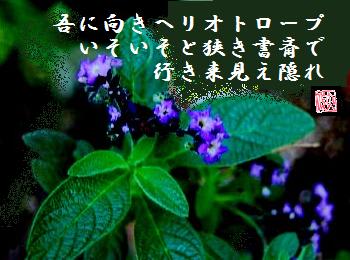

吾に向きヘリオトロープ いそいそと狭き書斎で 行き来見え隠れ

■

家のなかをこの間から手直し工事に入り、今日はいよいよ書斎

と居間の間仕切り。午後10時過ぎ居間と遮断。これで夜更か

ししても、この部屋で寝ることができる。この結果どうなるの

か、その効果は?乞うご期待だ。ヘリオトロープは香水草。花

言葉は「献身」。夏目漱石の「三四郎」に登場。バニラに似た

芳香があり気温が低いと香りが気温支配されるという。ペルー

原産、ヨーロッパに伝わり「恋草の草」「神様の草」の薬草と

される。花の名は、ギリシャ語で「太陽に向かう」との意。胸

が詰まるような悲哀のギリシャ神話では、向日葵と混同されて

語られている。一連の工事は家内が差配している。そんな部屋

の周りで彼女が出入りする姿はユーモラスで愛らしい。

■

日本五大山城の一つに数えられる小谷城は滋賀県東浅井郡湖北

町にある。標高約495m小谷山から南の尾根筋の築かれ浅井長政

とお市の方との悲劇の舞台として語られることが多い城である。

因みに、残りの山城は、春日山城(上杉謙信)、月山富田城(

尼子経久)、観音寺城(六角義賢)、そして七尾城(畠山義綱

)。戦国大名浅井氏の居城であり、堅固な山城として知られた

が、元亀・天正の騒乱の中で4年間織田信長に攻められ落城。

その後、北近江の拠点は長浜城に移され廃城となる。現在は土

塁・曲輪、石垣など遺構として残っている。 彦根城に移築された三の丸

彦根城に移築された三の丸

琵琶湖から少し離れた小高い山城ではあるが、山頂からは天気

が良ければ北湖が美しい。佐和山城と同様に、山頂の森林を打

ち払い狼煙台を構築し、山崎城、観音時城、安土城などの山城

址にも同様に設置し、年に1度はカラフルな狼煙の伝達競演し、

『近江戦国街道』イベントとして企画しても面白そうだ。

小谷城を‘おだに’と呼ぶように浅井を‘あざい’と呼ぶのか

‘あさい’とするかの論争は‘あさい’に落ち着いたという。

浅井長政の名をならしめたのは、野良田の戦い。永禄3年(156

0年)に浅井長政軍と六角義賢軍との合戦で、浅井軍は1万1千、

六角軍は2万5千と六角軍が圧倒的に優位にあったが、勇猛な長

政率いる浅井軍に油断し六角軍は大敗する。長政の精神はその

重臣達にも引き継がれ、姉川の合戦では、伊香郡にある磯野山

城から佐和山城に移った磯野員昌(かずまさ)の織田本陣に迫

る猛攻は、「員昌の姉川十一段崩し」という逸話として残って

いるほどだ。「只今出馬候 この上は猶予なく行(てだて)に及

ぶべく候」-この織田信長包囲網は、武田信玄の死去と朝倉義

景の日和見で水泡と化す。小谷城に追い詰められた長政は七百

名ともいわれる家臣と共に自刃したが、蒲生氏郷らとともに近

江の武将はかくあるべしと感得した。 小谷城址航空写真

小谷城址航空写真

■

昨日、空足を食った図書館で『浅井長政のすべて』(小和田哲

夫)、『もう一つの高天原』(原田実)、『弥生のなりわいと

琵琶湖』(守山市教育委員会)の本を借りた帰り、里根町のヤ

マダ電機でデジカメの上位機種を求め立ち寄った。デジカメの

技術進歩も目を見張るものがあるが、10年間の技術開発部門

で仕事をしていた関係もあり驚愕に至るといほどのものではな

い(老兵の強がりと思われるのも癪にさわるが)。特に目を引

いたものは、ニコンD700(D300)のイメージセンサークリーニン

グ機能だ。採用した効果的なダストイメージ対策。イメージセ

ンサークリーニング機能は、OLPF(光学ローパスフィルター)

を4種の共振周波数で振動させて、ローパスフィルターに付着し

たゴミやほこりをふるい落とす。カメラの電源ON/OFFに連動し

て作動するほか、メニューからの操作で任意の作動できるとい

う優れもの。

レンズや干渉フィルタはそのまま放置していると、空気中の水

分や塵が固着し光学系の‘汚れ’となる。ガラス材料は特に、

「白化現象」といわれ、レンズ材料に含まれる不純物(カルシ

ウム)などが表面に析出し反応生成物として固着する。まして

心臓部の再電荷結合素子表面に付着すると致命的な汚れとなっ

て画質を劣化させる。それ以外にはワイヤレストランスミッタ

ーの画像転送システムなどに興味がいったが、買うのはもう少

し先にしよう思う。 cmosセンサ

cmosセンサ

■

話は、本の話題と先日の東国原宮崎県知事の高千穂の高天原説

に移る。この伝説は作為、天上、地上説にわかれることも、そ

の所在地も、葛城・金剛山高天台、高千穂、阿蘇・蘇陽、蒜山

高原(ひるぜんこうげん)、生犬穴(群馬県上野村)、茨城県

多賀郡 の6説が有力であることも知らずに来た。そして、古代

近江王朝=「天ノ朝」説復権の試み(原田実)は1981年の

伊勢遺跡の発掘と繋がる(そのことは、『邪馬台国発見日記』

に掲載もされている)。

古代文字や神代文字やホンマツタエなども合わせて知ることに

なるのだが、科学的な検証方法などの考古学の進歩で焦点が絞

られてきているという。その中でも年輪年代学(dendrochrono-

logy)とは、樹木の年輪パターンの分析で年代を科学的に決定

する方法(アリゾナ大学のA・E・ダグラスにより、20世紀に発

明・発展された)。本法を適用することで樹木の年代は正確に

暦年単位で決定することができる(樹木の幹を円筒状にくりぬ

き、年輪の幅を測定。例えば、年輪幅では通常 0.01mm 程度の

精度で測定する。

※ 1996年4月、奈良文化財研究所の光谷拓実が大阪府池上曽根遺跡の大型

建物1の柱材(ヒノキ)の年輪年代を調べて紀元前52年であることこと

がわかり、大型建物1は考古学的相対年代では、弥生時代中期後半に当

たる蓋然性が高いと公表した。弥生時代中期後半が、紀元前1世紀に相

当することとなった。それまでの弥生時代中期後半は、紀元後1世紀末

と考えられていたので、約1世紀間遡ったこととなり、学界に大きな衝

撃を与えた。

邪馬台国は存在したのかどうか。存在したとすればその実証は?

国の正史『日本書紀』がそれを裏付けるという説である。「神

武紀」には、九州を発った神武天皇率いる天孫族は、同じ天孫

族の子孫であるニギハヤヒの協力によって大和を支配する長髄

彦(ナガスネヒコ)を倒したのち、畝傍橿原宮で皇位に即いた、

と記されて、神武天皇が征服した畿内の土着勢力があったので

ある。この土着勢力こそが「邪馬台国」の中心であり、纏向遺

跡とは、邪馬台国の支配者だったナガスネヒコを倒したのち、

神武天皇が開いた国だとする。卑弥呼と台与の二人の女王時代、

邪馬台国の首都は、守山市の伊勢遺跡群だったとする説だ。そ

れも遺跡の主要年代からみて、卑弥呼の時代の王宮は伊勢遺跡

にあり台与の時代には下長遺跡に移ったとする。

邪馬台国との名称は、中国との関係(魏志倭人伝)で新統治国

の長の証として神武天皇率いる天孫族が伝承せざるをえなかっ

たという。まあ、今夜はこんなとこで終わるしかない。いずれ

整理・整頓してブログに表せればと思う。

■