彦根藩二当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代

の井伊 軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と

兜(かぶ と)を合体させて生まれたキャラクタ-。

HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN - HUAWEI Global

https://consumer.huawei.com/en/phones/mate-xt-ultimate-design/

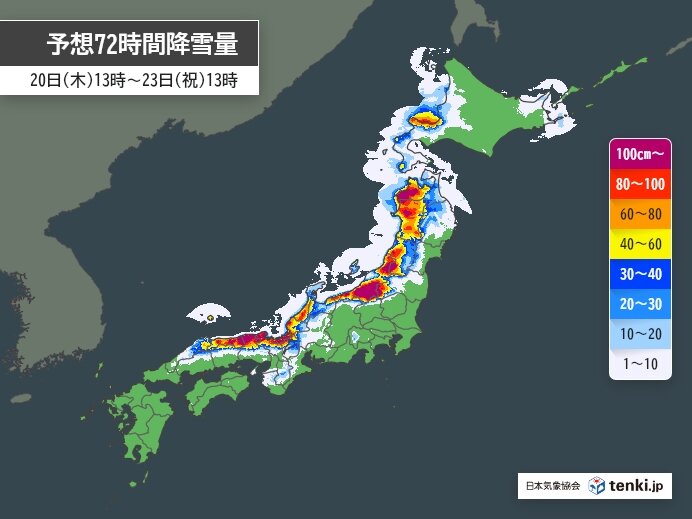

季語と短歌:2月21日

春寒し早朝除雪学び多し 宇

高山 宇 (赤鬼)

🪄抗雪戦線二日目、除雪約2時間15分。県道と市道が接続坂道での除雪。

渋滞時の除雪中、排気ガスの滞留の物凄いこと。除雪下方(農業用水路

あり)開放で解消。全長約八十メートル。アルミ製搬出スコップは雪と

密着し使えず(但し、ショベル型エンプラ搬出機先端部のアルミは有効)。

両側の家屋壁への除雪移動でエンプラ製スコップで足で圧縮し除雪ブロ

ック化し上後方部へ堆積し、通路化確保(考案)していく。

【光触媒水素製造実用化技術】

特願2024-114429 光触媒膜付き基体及びこれを用いた水

分解装置 日本板硝子株式会社他(審査前)⓶

🏈 前回のつづき

【発明の詳細な説明】

【発明の効果】

本発明によれば、水素を安定して供給することに適した光触媒膜付き基

体及び水分解装置が提供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体と、光触媒膜と、前記基体と前記光触媒膜との間に配

置された下地膜と、を備え、前記光触媒膜は、光照射を受けて水から気

体を生成する光触媒作用を奏しうる光触媒粒子と、前記光触媒粒子に接

するバインダと、を含む、光触媒膜付き基体。

【請求項2】 温水浸漬試験を適用した後に、前記基体から前記光触媒膜

が剥離しない、請求項1に記載の光触媒膜付き基体。 ただし、前記温

水浸漬試験は、前記光触媒膜付き基体を40℃の水中に4日間浸漬する

試験である。

【請求項3】 前記下地膜は、5nm以上250nm以下の厚さを有す

る、請求項1に記載の光触媒膜付き基体。

【請求項4】 前記下地膜は、Alを含む、請求項1に記載の光触媒膜付

き基体。

【請求項5】 前記光触媒膜において、前記光触媒粒子と前記バインダと

の比が、質量基準で99:1~50:50の範囲にある、請求項1に記

載の光触媒膜付き基体。

【請求項6】 前記光触媒膜において、前記光触媒粒子と前記バインダと

の比が、質量基準で99:1~80:20の範囲にある、請求項5に記

載の光触媒膜付き基体。

【請求項7】 前記バインダは、Alを含む、請求項1に記載の光触媒

膜付き基体。

【請求項8】 前記バインダは、Siをさらに含む、請求項7に記載の

光触媒膜付き基体。

【請求項9】 前記バインダは、非球状粒子を含み、 前記非球状粒子は、

短径L2に対する長径L1の比が3以上である、請求項1に記載の光触

媒膜付き基体。

【請求項10】 前記基体は、ガラス板又はガラス繊維を含む、請求項1

に記載の光触媒膜付き基体。

【請求項11】 請求項1~10のいずれか1項に記載の光触媒膜付き

基体を備えた、水分解装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】 本発明は、光触媒膜付き基体に関し、さらに光触媒膜付き

基体を用いた水分解装置に関する。

【背景技術】

光触媒を用いて水を分解する水素製造技術が注目されている。光エネル

ギーを用いて水を直接分解する水素製造技術は、安価な水素を大規模に

供給する技術になりうるためである。この可能性を追求するために種々

の光触媒粒子が開発されている。例えば非特許文献1には、Alをドー

プしたSrTiO3粒子の特定の結晶面に助触媒を選択的に導入した光触

媒が開示されている。この光触媒粒子は、ほぼ100%の量子収率で水

を分解し、水素及び酸素を生成することを可能にする。また、特許文献1

には、AlをドープしたSrTiO3粒子に非特許文献1とは異なる助媒

を担持した光触媒粒子が開示されている。

【非特許文献1】Nature, 2020, vol.581, pp.411-414

【特許文献1】特開2023-88059号公報 水分解用光触媒

【課題を解決するための手段】【0006】

水素を安定して供給するためには、水分解装置の使用可能期間の長期

化が望まれる。本発明者は、使用可能期間の長期化の観点から検討した

結果、水分解装置の運転期間において水と発生する気体とに曝され続け

る光触媒膜付き基体の耐久性に改善の余地があることを見出し、本発明

を完成するに至った。

<基体>

基体は、光触媒膜を支持する機能を有し、この機能を奏しうる限り、

その形状及び材料に制限はない。基体の形状は、例えば板状、容器状で

ある。板状の基体は、平板であっても曲板であってもよい。基体は、金

属、樹脂、及び無機化合物からなる群より選択される少なくとも1つを

含んでいてもよい。基体は、具体的には、樹脂材料又はガラス材料を含

んでいてもよく、ガラス材料を含んでいてもよい。基体は、ガラス板又

はガラス繊維を含んでいてもよい。ガラス繊維を含む基体は、ガラスマ

ット、ガラスクロスに代表されるガラス繊維の成形体であってもよい。

基体が光触媒膜の剥離が生じやすいガラス材料を含む場合には、本実施

形態の適用により、剥離防止に関して顕著な効果が得られやすい。基体

の厚さに特に制限はない。

<下地膜>

下地膜は、光触媒膜の剥離を抑制する作用を有しうる。かかる作用を

有する下地膜は、剥離抑制層と呼ぶことができる。下地膜は、酸化物

を含んでいてもよい。下地膜は、Al、Si、Ta、Nb、Ce、Zn

、Ti、Mg、Zr及びFeからなる群より選択される少なくとも1つ

の元素を含んでいてもよく、かかる元素の酸化物を含む膜であってもよ

い。剥離抑制の観点からは、下地膜は、酸化アルミニウムを含むことが

望ましく、酸化アルミニウムを主成分とすることがより望ましい。なお、

本明細書において、主成分とは、質量基準で含有率が最も多い成分を意

味する。酸化アルミニウムを主成分とする下地膜は、他の酸化物、例え

ば酸化シリコンをさらに含んでいてもよい。

【0029】<光触媒膜>(光触媒粒子)

光触媒粒子は、光照射を受けて、水から気体を生成する光触媒機能を発

揮する。生成する気体は、水素及び酸素からなる群より選択される少な

くとも1つを含んでいてもよい。光触媒粒子は、光照射を受けて、水を

分解して水素及び酸素を生成する光触媒機能を有していてもよい。ただ

し光触媒粒子は、水素を生成する第1光触媒粒子と、酸素を生成する第

2光触媒粒子とを含んでいてもよい。第1光触媒粒子及び第2光触媒粒

子を含む系は、電荷伝達を担う媒体を含んでいてもよい。電荷伝達を担

う媒体を含む系では、第1光触媒粒子は、光照射を受けて、水から水素

を生成すると共に、媒体を酸化してその酸化体を生成する。第2光触媒

粒子は、光照射を受けて、酸素を生成すると共に、媒体を還元してその

還元体を生成する。還元体は、第1光触媒粒子が関与する酸化反応によ

り酸化体となり、第2光触媒粒子が関与する還元反応により酸化体から

還元体に戻る。

【0030】 光触媒粒子は、酸化物、酸窒化物、窒化物及びカルコゲナ

イド化合物からなる群から選択される少なくとも1つの化合物を含みう

る。光触媒粒子は、Sr、Na、Mg、Al、Si、Ca、Ti、V、

Fe、Cu、Zn、Ga、Y、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Ba、

La、Ta、W及びBiからなる群より選択される少なくとも1つの元

素を含んでいてもよい。

【0031】光触媒粒子に含まれる化合物にはドーピングが実施される

ことがあり、場合によっては助触媒が導入されて、光触媒としての機能

が強化されることもある。例えば、SrTiO3には、Alがドーピング

されることがあり(SrTiO3:Al)、Rh及びSbが共ドープされ

ることもある(SrTiO3:Rh,Sb)。例えば、SrTiO3:Al

には、水素生成助触媒としてRh/Cr2O3が、酸素生成助触媒として

CoOOHがそれぞれ担持されることがある(非特許文献1)。ただし、

SrTiO3:Alの助触媒は上記に限らず、例えば、Co及びCrと、

Ru及び/又はPtとを含む助触媒であってもよい(特許文献1)。

光触媒膜と基体との密着性に関し、ドーピング材及び助触媒の影響は極

めて限定的である。本明細書では、以降、ドーパント及び助触媒の種類

を省略して、光触媒粒子を記載する。例えば、非特許文献1及び特許文

献1に開示された光触媒粒子及び光触媒材料は、それぞれ「SrTiO3

粒子」及び「SrTiO3」と記述する。

(中略)

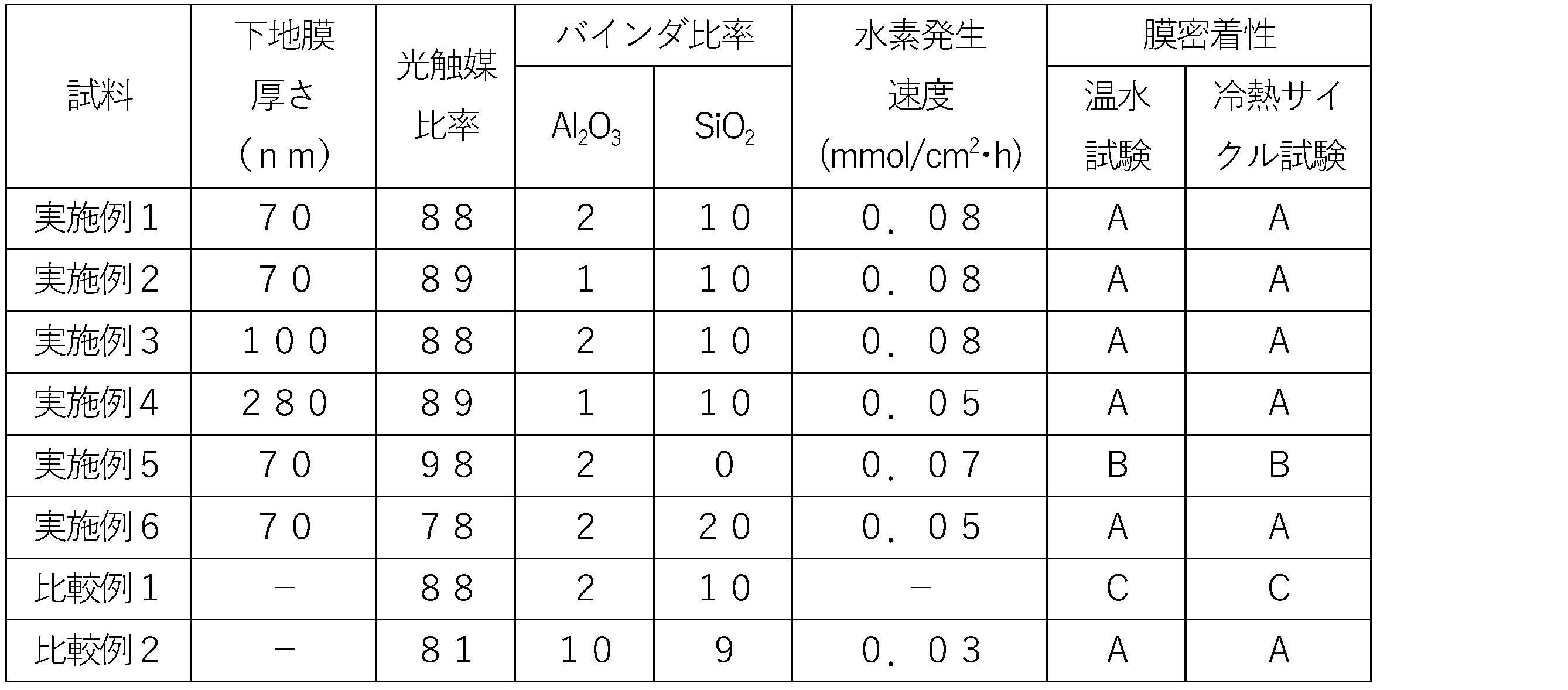

【0061】(水素発生試験)

光触媒膜付き基体をPEEK樹脂で作製した反応容器に格納し、反応水

および生成ガスが漏れないようにOリングを反応容器に設置した。次に、

厚さ2mmの合成石英窓板をOリング上部にかぶせ、合成石英窓板の外

周部に金属製フレームを取り付け、ボルトで窓板を反応容器に固定した。

この際、窓板と光触媒付き基体表面の間隔が1mmになるように調整し

た。組み立てた反応容器内部に水(イオン交換水)を供給し、反応容器

から水が漏れ出ていないことを確認したうえで、紫外LED光(波長

365nm、100mW/cm2)を照射し、発生する水素酸素混合ガス

流量を石鹸膜流量計により計測し、水素生成速度を求めた。 結果を表1

にまとめて示す。なお、表中の水素発生速度は、測定開始後21時間経

過後の値である。

表1.

【0064】

表1より、下地膜の形成によって光触媒膜の密着性が改善されたこと

が理解できる。また、実施例6では、比較例2よりも光触媒粒子の比率

やや低いにもかかわらず、相対的に大きい水素発生速度が測定された。

この結果から見て、下地膜の配置は、バインダのみに頼って膜の密着性

を改善した場合よりも、水素発生速度を増加させる観点から有利である。

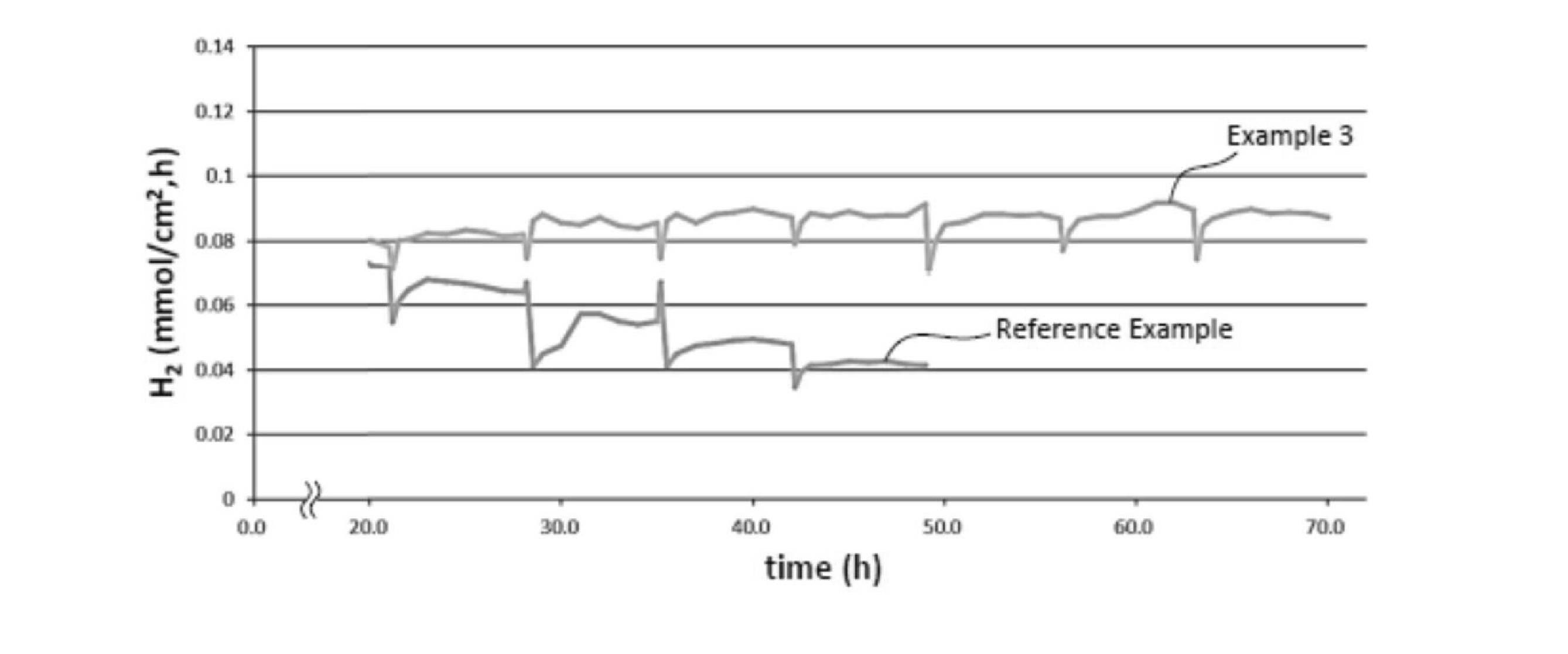

実施例3により得た光触媒膜付き基体について、水素発生試験をさらに

長期にわたって実施した。結果を図3に示す。下地膜及びバインダを有

する光触媒膜からは、長期にわたって安定した速度で水素が発生した。

【図3】実施例で測定した水素発生試験の結果を示すグラフ

図3には、参照例として、比較例2と同様、下地膜を形成することなく、

かつ光触媒膜における酸化アルミニウムバインダの量を増加させた光触

媒膜付き基体を作製し、これについて長期の水素発生試験をした結果も

併せて示す。参照例では、時間の経過と共に水素発生速度が徐々に低下

していったことから、下地膜が水素発生速度の長期にわたる安定化に寄

与しうることが理解できる。なお、水素発生試験では、測定初期におい

て水素発生速度がやや不安定であったため、表1には21時間経過後の

結果を、図3には20時間程度以降の経過を示している。

【0066】

実施例1による光触媒膜付き基体のSEM写真を図4及び5に示す。

光触媒膜が厚さ20μm程度の多孔膜であり、下地膜の厚さが70nm

程度であることが理解できる。

【0067】

次に、バインダを構成する粒状体に関し、検討した結果を説明する。

(参照例1~14)

参照例では、下地膜を形成することなく、基体上に光触媒膜を直接形成

した。光触媒膜の形成は、実施例と同様にして実施した。ただし、酸化

物ゾルとしては下記を用いた。また、棒状又は繊維状のアルミナゾルを

用いた場合は、加熱温度を300℃とした。

【0068】

[酸化物ゾル]

<酸化アルミニウム>

・アルミナゾル(球状):日産化学社製520-A(参照例1~3)

・アルミナゾル(羽毛状):日産化学社製AS-200(参照例4~11)

・アルミナゾル(棒状):川研ファインケミカル社製10A(参照例12~13)

・アルミナゾル(繊維状):川研ファインケミカル社製F1000(参照例14)

<酸化シリコン>

・シリカゾル(球状):扶桑化学工業社製PL-3H

【0069】

なお、「10A」は、上述のとおり、直径10nm、高さ50nmの柱

状の酸化アルミニウム粒子を含む。「F1000」は、直径4nm、長

さ1400nm程度の繊維状の酸化アルミニウム粒子を含む。「PL-

3H」は、粒径35nmの球状の酸化シリコン粒子を含む。

【0070】

各参照例から得た光触媒膜付き基体について、温水浸漬試験を実施し

た。結果を表2に示す。

表2

【0072】 表2より、非球状の粒状体を含むバインダが膜の密着性の

確保に適していることが理解できる。

【0073】また、参照例から得た光触媒膜付き基体について、以下に

従って比表面積を測定した。

(比表面積)

測定には以下の条件を適用した窒素吸着法(BET法)を用いた。使用

した装置は、マイクロトラックベル社製「BELSORP-miniII」

である。前処理には、マイクロトラックベル社製「BELSORP-

vacII」を使用した。測定対象は、基体から剥がした光触媒膜の粉体

とした。

【0074】 比表面積は、参照例7及び8について、それぞれ129

cm2/g、142cm2/gであった。この例のように、球状粒子の比

率の増加に伴って、膜の比表面積は増加する傾向を示した。膜の比表面

積の増加は、水素発生速度の増加をもたらしうる。球状粒子と非球状粒

子とを共に含有する膜は、膜の密着性と水素発生速度とを共に向上させ

ることに適している。

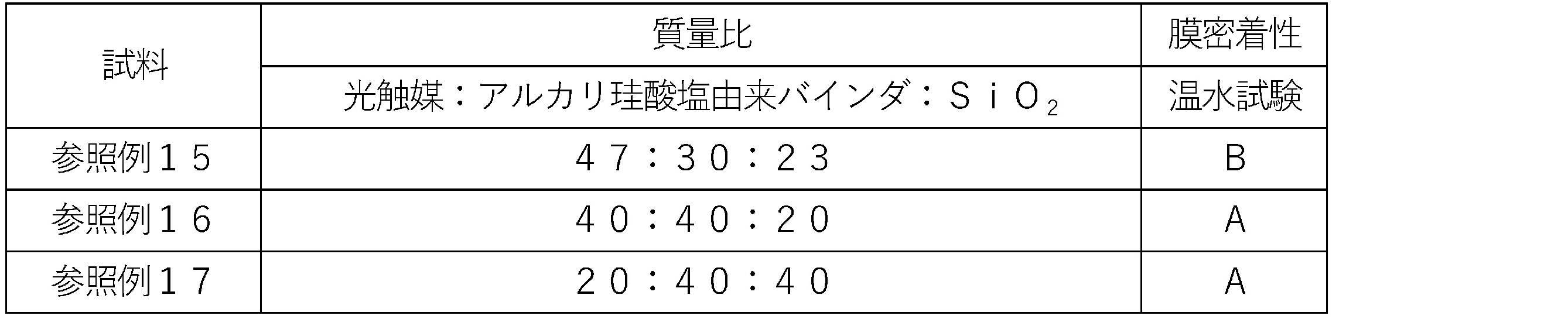

【0075】 次に、アルミナゾル以外のバインダを検討した結果を説明

する。以下の参照例でも下地膜は形成していない。

(参照例15~17) これらの参照例では、アルミナゾルに代えて下

記のアルカリ珪酸塩を用いた。光触媒膜の形成は、実施例と同様に実施

した。また、温水浸漬試験も上記と同様に実施した。結果を表3に示す。

【0076】[アルカリ珪酸塩]

・リチウム珪酸塩:日産化学社製リチウムシリケート45

[酸化物ゾル]

<酸化シリコン>

表3

・シリカゾル(球状):扶桑化学工業社製PL-3H

【0078】 アルカリ珪酸塩に由来する不定形のバインダは、膜の密

着性を向上させるバインダとして適している。なお、参照例15~17

において、質量基準で、アルカリ珪酸塩由来のバインダ(Li2O及び

SiO2)の約87.5%はSiO2、約12.5%がLi2Oである。

ただし、アルミナゾルに代えてアルカリ珪酸塩をバインダ原料として作

製した光触媒膜は、アルミナゾルを用いて作製した光触媒膜と比較して、

水素発生速度においては相対的に劣位にあった。

この項了

-----------------------------------------------------------------------------

特開2025-18833(審査請求前):水素発生用陰極、アルカリ水

電解用陰極、陰極の製造方法、複極式電解セル、アルカリ水電解用電解

槽及び水素製造方法 旭化成株式会社

【要約】水素発生の起動と停止を繰り返し行う場合でも、過電圧が上昇

してしまうことなく、長期にわたって高いエネルギー変換効率を維持で

きる水素発生用陰極を提供することを目的とする。下図2のごとく、上記

目的を達成するべく、本発明は、導電性基材の表面上に、少なくともPt、

Pt酸化物及びPt水酸化物のうちの少なくとも1つと、Scあるいは

Yから選択される元素Rの金属、酸化物及び水酸化物のうちの少なくと

も1つと、を含有する触媒層を有する、水素発生用陰極であって、前記

触媒層中の、Pt元素と元素Rのモル比(Pt:R)が、95:5~65

:35であることを特徴とする。

![]()

図2.本実施形態の複極式電解セルを含むアルカリ水電解用電解槽の、図

1の破線四角枠の部分の電解セル内部の断面を示す図

【符号の説明】 1 隔壁 2 電極 2a 陽極 2c 陰極 2e

弾性体 2r 集電体 3 外枠 4 隔膜 5 電極室 5a

陽極室 5c 陰極室 5i 電解液入口 5o 電解液出口 6

リブ 7 ガスケット 8 PFA被覆Pt線 9a ノズル 9b

袋ナット 9c PTFE板 9d EPDM板 10 ヘッダー 10o

外部ヘッダー 10ai 陽極入口ヘッダー 10ao 陽極出口ヘッダー

10ci 陰極入口ヘッダー 10co 陰極出口ヘッダー 50 複

極式電解槽 51g ファストヘッド、ルーズヘッド 51i 絶縁板

51a 陽極ターミナルエレメント 51c 陰極ターミナルエレメン

ト 51r タイロッド 60 複極式エレメント 65 電解セル

70 電解装置 71 送液ポンプ 72 気液分離タンク 74

整流器 75 酸素濃度計 76 水素濃度計 77 流量計 78

圧力計 79 熱交換器 80 圧力制御弁 Z ゼロギャップ構造

【発明の効果】 本発明によれば、水素発生の起動と停止を繰り返し行う

場合でも、過電圧が上昇してしまうことなく、長期にわたって高いエネ

ルギー変換効率を維持する陰極の提供が可能となる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基材の表面上に、少なくともPt、Pt酸化物及び

Pt水酸化物のうちの少なくとも1つと、

ScあるいはYから選択される元素Rの金属、酸化物及び水酸化物の

うちの少なくとも1つと、を含有する触媒層を有する、水素発生用陰極

であって、 前記触媒層中の、Pt元素と元素Rのモル比(Pt:R)が

、95:5~65:35であることを特徴とする、水素発生用陰極。

【請求項2】 アルカリ水電解用陰極であることを特徴とする、請求項1

に記載の電極。

【請求項3】 前記触媒層が、前記導電性基材に含有される元素と同種の

元素を含有して

いることを特徴とする、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項4】 前記触媒層が、Pt元素と元素Rのモル比が異なる、前記

導電性基材の表面上に形成される第一層と、該第一層上に形成される第

二層とからなることを特徴とする、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項5】 前記第二層における元素Rのモル比が、前記第一層におけ

る元素Rのモル比よりも大きいことを特徴とする、請求項4に記載の陰

極。

【請求項6】 前記第一層が、前記導電性基材に含有される元素と同種の

元素を含有していることを特徴とする、請求項4又は5に記載の陰極。

【請求項7】 前記触媒層のPt金属の(111)面によって回折され

るX線のピーク面積をIPt、PtOの(200)面および(111)

面によって回折されるX線のピーク面積をIPtOとしたとき、[IPt

/(IPt+IPtO)]の値が、0.1以上であることを特徴とする、

請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項8】 前記元素RがYであることを特徴とする、請求項1又は2

に記載の陰極。

【請求項9】 前記導電性基材が、Niを含有することを特徴とする、

請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項10】 前記導電性基材が、線径0.05mm以上1.00mm

以下のNiの細線を20メッシュ以上60メッシュ以下で編んだ平織メ

ッシュであることを特徴とする、請求項9に記載の陰極。

【請求項11】 前記導電性基材が、厚さ100um以下のNi箔である

ことを特徴とする、請求項9に記載の陰極。

【請求項12】 前記触媒層が、Pt、Y及びNiを含有していることを

特徴とする、請求項9~11のいずれか一項に記載の陰極。

【請求項13】 前記触媒層が、PtとNiを含有する前記第一層と、

PtとYを含有する前記第二層とからなることを特徴とする、請求項1

2に記載の陰極。

【請求項14】 前記触媒層の担持量が、4.5g/m2以上20g/m2

以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項15】 前記触媒層中のPt元素の担持量が、3.5g/m2以

上15g/m2以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の

陰極。

【請求項16】 前記触媒層が、水素吸蔵合金を含有することを特徴と

する、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項17】 前記水素吸蔵合金がPdを含有することを特徴とする、

請求項16に記載の陰極。

【請求項18】 6kA/m2の還元電流を1時間通電した後に15A/

m2の酸化電流を通電し、電位が+1.12V(vs RHE)に到達す

るまでの積算放電量が、1500C/m2以上10000C/m2以下

であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項19】 電気二重層容が、0.01F/cm2以上0.15F

/cm2以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の陰極。

【請求項20】 前記導電性基材に、少なくともPt化合物と元素Rの化

合物とを含む塗布液を塗布する塗布工程と、 前記塗布液を乾燥させて前

記導電性基材上にPtと元素Rとを含有する前駆体層を形成する前駆体

層形成工程と、 前記前駆体層を300℃~800℃の温度範囲で加熱し

て触媒層を得る焼成工程とを、順番に2回以上繰り返す工程を有するこ

とを特徴とする、請求項1又は2いずれか一項に記載の陰極の製造方法。

【請求項21】 前記導電性基材に、少なくともPt化合物と元素Rの化

合物とを含む第一の塗布液を塗布する第一の塗布工程と、 前記第一の塗

布液を乾燥させて前記導電性基材上にPtと元素Rとを含有する第一の

前駆体層を形成する第一の前駆体層形成工程と、 前記第一の前駆体層を

300℃~800℃の温度範囲で加熱して前記第一層を得る第一の焼成

工程とを、順番に2回以上繰り返す第一の工程の後、 前記第一層が形成

された前記導電性基材上に、少なくともPt化合物と元素Rの化合物と

第一層と異なるモル比で含む第二の塗布液を塗布する第二の塗布工程と、

前記第二の塗布液を乾燥させて前記第一層上にPtと元素Rとを第一層

と異なるモル比で含有する第二の前駆体層を形成する第二の前駆体層形

成工程と、 前記第二の前駆体層を300℃~800℃の温度範囲で加熱

して第二層を得る第二の焼成工程とを、順番に2回以上繰り返す第二の

工程を有することを特徴とする、請求項4に記載の陰極の製造方法。

【請求項22】 Niを含有する前記導電性基材に、少なくともPt化

合物とNiとを含む第一の塗布液を塗布する第一の塗布工程と、 前記第

一の塗布液を乾燥させて前記導電性基材上にPtとNiとを含有する第

一の前駆体層を形成する第一の前駆体層形成工程と、 前記第一の前駆体

層を300℃~800℃の温度範囲で加熱して前記第一層を得る第一の

焼成工程とを、順番に2回以上繰り返す第一の工程の後、

前記第一層が形成された前記導電性基材上に、少なくともPt化合物

とY化合物とを含む第二の塗布液を塗布する第二の塗布工程と、

前記第二の塗布液を乾燥させて前記第一層上にPtとYとを含有する

第二の前駆体層を形成する第二の前駆体層形成工程と、

前記第二の前駆体層を300℃~800℃の温度範囲で加熱して第二

層を得る第二の焼成工程とを、順番に2回以上繰り返す第二の工程を有

することを特徴とする、請求項13に記載の陰極の製造方法。

【請求項23】 請求項1又は2に記載の陰極を備えることを特徴とする、

複極式電解セル。

【請求項24】 前記陰極と、陽極と、を備え、 前記陽極に6kA/m2

の酸化電流を1時間通電した後に15A/m2の還元電流を通電し、電

位が+0.12V(vs RHE)に到達するまでの積算放電量が、前

記陰極に6kA/m2の還元電流を1時間通電した後に15A/m2の

酸化電流を通電し、電位が+1.12V(vs RHE)に到達するまで

の積算放電量よりも大きいことを特徴とする、請求項23に記載の複極

式電解セル。

【請求項25】 前記陽極に6kA/m2の酸化電流を1時間通電した後

に15A/m2の還元電流を通電し、電位が+0.12V(vs RHE

)に到達するまでの積算放電量が、10000C/m2以上300000

C/m2以下であることを特徴とする、請求項24に記載の複極式電解

セル。

【請求項26】 前記陽極が、Niを含むことを特徴とする、請求項25

に記載の複極式電解セル。

【請求項27】 請求項26に記載の複極式電解セルを3~200個と、

少なくとも1つの陰極ターミナルセルと、 少なくとも1つの陽極ターミ

ナルセルと、を備えることを特徴とする、アルカリ水電解用電解槽。

【請求項28】 請求項27に記載のアルカリ水電解用電解槽を用いて、

アルカリを含有する水を電気分解し、水素を製造することを特徴とする、

水素製造方法。

【請求項29】 正通電と正通電の停止との繰り返しを含む変動電源を

用いて、アルカリを含有する水を電気分解し、水素を製造することを特

徴とする、請求項28に記載の水素製造方法。

【発明の詳細な説明】

再生可能エネルギーは、出力が気候条件に依存するため、その変動が非

常に大きいという性質がある。そのため、再生可能エネルギーによる発

電で得られた電力を一般電力系統に輸送することが常に可能とはならず

、電力需給のアンバランスや電力系統の不安定化等の社会的な影響が懸

念されている。

そこで、再生可能エネルギーから発電された電力を、貯蔵及び輸送が

可能な形に代えて、これを利用しようとする研究が行われている。具体

的には、再生可能エネルギーから発電された電力を利用した水の電気分

解(電解)により、貯蔵及び輸送が可能な水素を発生させ、水素をエネ

ルギー源や原料として利用することが検討されている。 水素は、石油精

製、化学合成、金属精製等の場面において、工業的に広く利用されてお

り、近年では、燃料電池車(FCV)向けの水素ステーションやスマー

トコミュニティ、水素発電所等における利用の可能性も広がっている。

このため、再生可能エネルギーから特に水素を得る技術の開発に対する

期待は高い。

水の電気分解の方法としては、固体高分子型水電解法、高温水蒸気電解

法、アルカリ水電解法等があるが、数十年以上前から工業化されている

こと、大規模に実施することができること、他の水電解装置に比べると

安価であること等から、アルカリ水電解は特に有力なものの一つとされ

ている。

しかしながら、今後アルカリ水電解をエネルギーの貯蔵及び輸送のため

の手段として適応させるためには、前述のとおり出力の変動が大きい電

力を効率的且つ安定的に利用して水電解を行うことを可能にする必要が

あり、アルカリ水電解用の電解セルや装置の諸課題を解決することが求

アルカリ水電解において電解電圧を低く抑えて、水素製造の電力原単位

を改善するという課題を解決するためには、電解セルの構造として、特

に、隔膜と電極との隙間を実質的に無くした構造である、ゼロギャップ

構造と呼ばれる構造を採用することが有効なことはよく知られている(

特許文献1、2参照)。ゼロギャップ構造では、発生するガスを電極の

細孔を通して電極の隔膜側とは反対側に素早く逃がすことによって、電

極間の距離を低減しつつ、電極近傍におけるガス溜まりの発生を極力抑

えて、電解電圧を低く抑制している。ゼロギャップ構造は、電解電圧の

抑制にきわめて有効であり、種々の電解装置に採用されている。

【特許文献】

【特許文献1】 特許第5553605号公報

【特許文献2】 国際公開第2015/098058号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献1、2に記載の従来のアルカリ水電解用陰極

では、意図する電解反応を進行させる正通電と、正通電を停止した後に

発生する逆電流(逆電)の通電とを繰り返すことで、触媒層が減耗ある

いは脱落し、過電圧が上昇してしまうという課題があった。そのため、

再生可能エネルギーのような変動電源では、長期にわたって高いエネル

ギー変換効率を維持することが困難であった。以下詳細は割愛 表.1,

表2、表3の結果のみ掲載する。

表1.

表2.

表3.

【0207】

実施例4-1及び4-2と比較例4-1~4-3とを比較すると、試験

(8)においても、概ね試験(7)における実施例3-1及び3-2と

比較例3-1~3-3と同様の結果となった。

この結果及び実施例4-3、4-4から、本発明の規定するモル比率で

Pt元素と、pH7以上pH16以下の水の電位窓内において三価のイ

オンで電気化学的に安定となる元素Rを含有した触媒層をもつ陰極が、

アルカリ水電解用複極式電解セル199個を含む200対のアルカリ水

電解用電解槽においても、長期にわたって高いエネルギー変換効率を維

持できること、また触媒層のPt金属の(111)面によって回折され

るX線のピーク面積をIPt、PtOの(200)面及び(111)面

によって回折されるX線のピーク面積をIPtOとしたとき、[IPt

/(IPt+IPtO)]の値が0.1以上であることがより好ましい

ことが分かった。

【産業上の利用可能性】

【0208】

本発明によれば、水素発生の起動と停止を繰り返し行う場合でも、過

電圧が上昇してしまうことなく、長期にわたって高いエネルギー変換効

率を維持する水素発生用陰極の提供が可能となる。

🪄光触媒を希少金属以外の元素で構成(例えば、鉄、アルミ、シリカ

など)で変換効率、耐久性で作るナノ錬金術で作れないかと考えている

ので今しばらく考察を続けたい。🌠

--------------------------------------------------------------------------- 心に残る中村八大の曲

心に残る中村八大の曲

『こんにちは赤ちゃん 梓みちよ 』 1963年

ジャンル:歌謡曲

作詞:永六輔/作曲:中村八大

● 今日の言葉:

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます