宗像大島をウォークした折に、7/5にTV放映あると伺ってたのでそれを視聴してから最後の記事書こうと思ってました。

ウォークガイドさんや宗像大社中津宮の権禰宜さんんも出演されると聞いてたから。

ところが案内と違って12時間早い午前10:30スタートだったことを後で知る。

昨日のその時間帯ならサポートセンターで当番してたから視聴できたのに、残念。

縁がなかったのでしょう。

それにしても、台風7号が7/3から4にかけて、玄界灘の沖ノ島近くを通り、それから延々と続くこの大雨。

今も激しい雨音してて小降りになるのを待って出勤前にブログ書いてます。

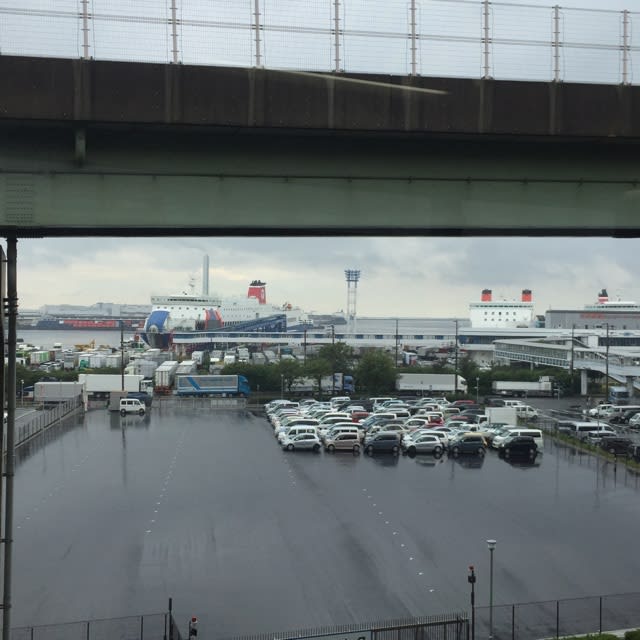

6/24朝5:30に新門司港について、大島に7:40の高速船で渡って帰りの船は13時。

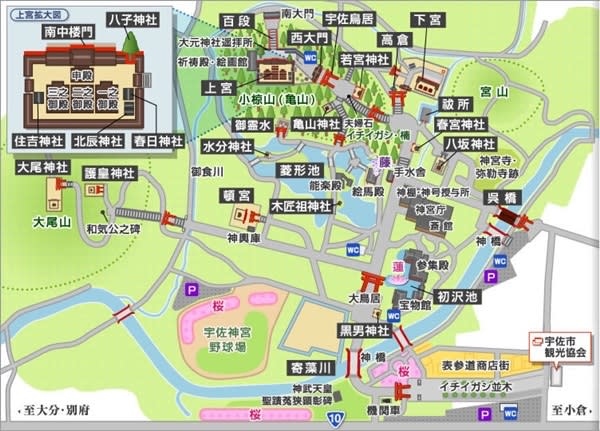

最後の行程で、宗像大社辺津宮は14:20ごろから約1時間の自由参拝だった。

かなり疲れも溜まってて感性鈍く、画像もスマホ撮影しかないけど、以下貼り付けます。

手水舎って普通は柄杓で掬った水で清めますが、こんな合理的なとこ初めて見ました。

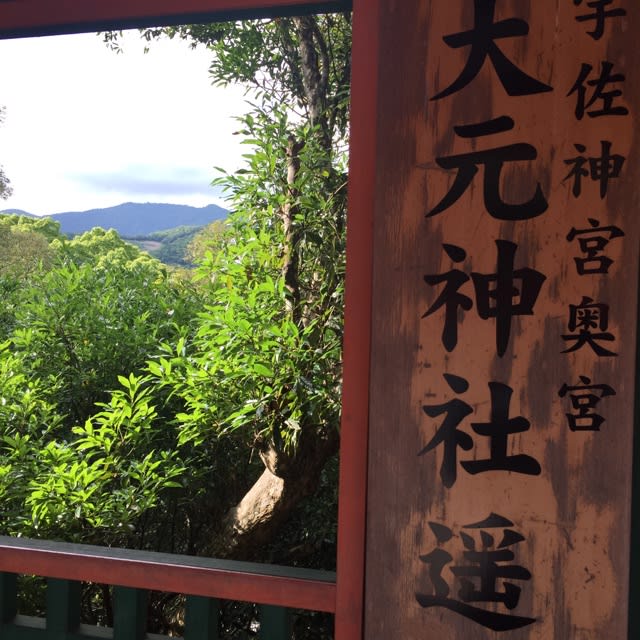

第二宮と第三宮で、中津宮と沖津宮を遥拝できます。

高宮祭場は、ここに宗像の神が降臨した所で、いちばんのパワースポットだと書いてありました。

社殿がなく、古代祭祀が継承されてきたところらしいです。

宗像三女神はここに降臨されたの?

いつ?

なんて不届きな疑問がぐるぐる。

だいたい奥宮が山の高いところにあって、お参りしやすいように里宮ができるのが普通。

となると、沖ノ島が最初で、遠すぎるから九州の陸地の縁に辺津宮ができたのかと思ってた。

どこで見たか聞いたか読んだか忘れましたが、大島の中津宮が一番古く最初に祀られたとこだと。

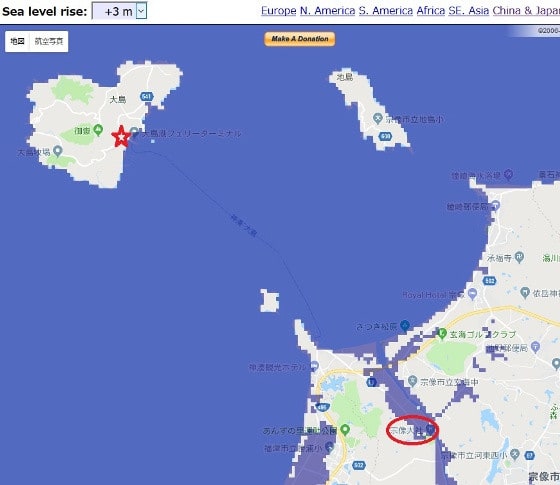

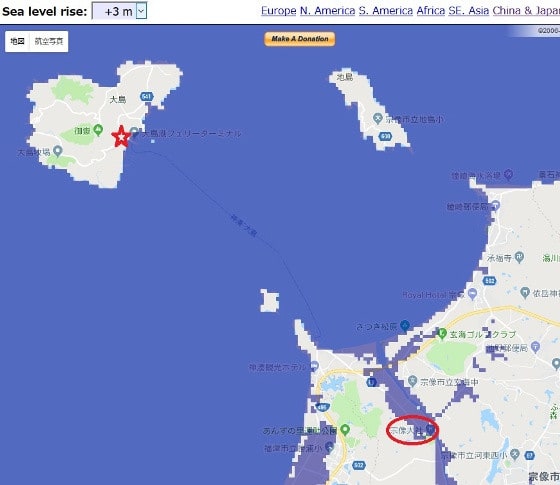

古代の海岸線を調べてみようと、とりあえず徐福が秦の始皇帝に命じられて東方三山のの一つ「瀛州」つながりで、紀元前3世紀の海抜でググってみた。

吉野ケ里遺跡からして、紀元前3世紀ごろの海岸線は海抜4-5mのようです。

海の高さを+4m

海抜+3mでやっと辺津宮が陸地になるということは、それほど古いというわけではなさそう。

紀元前ではなくて4世紀以降の話、ひょっとしたらもっと後かも。

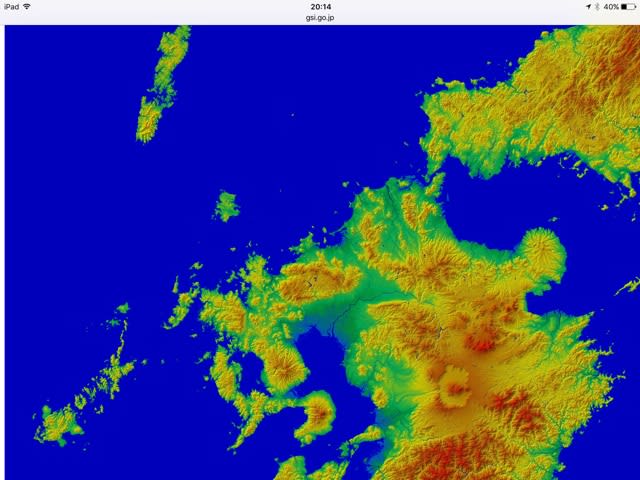

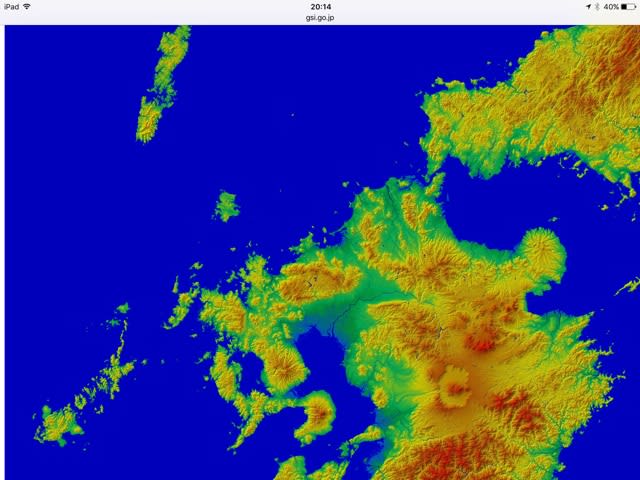

九州の地形が気になって、さらに調べてみると

国土地理院

デジタル標高地形図(平成30年作成)を発見

九州の北半分をズームしてみて、緑色の平野部分が今でも高速道などになっているのがよくわかります。

5月末の国東半島の旅で最終日、臼杵、高千穂と巡り、阿蘇外輪南麓を通り熊本から佐賀、博多への行程が理にかなってました。

となると、天智天皇の母である皇極・斉明天皇が崩御された朝倉橘広庭宮へは、どのように行かれたのかその道が気になります。