昨日書き上げる寸前に、「吉備由利」でリンク貼ろうとしたら消えてしまった。

西大寺を発願創建した称徳天皇の晩年に身近で仕え、臨終間際側にいた唯一の存在。

気になりますでしょう。

吉備真備の娘とも妹とも伝わるようです。

ではその謎に至るまでお付き合いください。

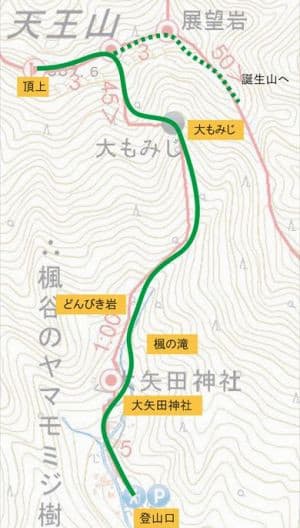

前記事の最後にアップした画像は

この歌碑は西大寺の鐘桜前にあり、

傍らに「道鏡を守る会」石碑があった。

この里は 継ぎて霜や置く 夏の野に わが見し草は もみちたりけり

(万葉集 巻19 4268 孝謙天皇)

道鏡とあるのはココだけで、他では見当たらない。

しおりにも一切ない。

西大寺の詳細は、創建当初の伽藍図の引用元☞

古寺巡訪で

西大寺から消えてしまった道鏡について調べてみました。

関西・大阪21世紀協会「なにわ大坂をつくった100人」の

かいつまんで年代順に羅列してみます。

※以下、青字は管理人の補足

『続日本紀』に「俗姓は弓削連(ゆげのむらじ)。河内の人なり」

本貫は河内国志紀郡弓削ゆえ、 弓削道鏡と呼ばれる

下野薬師寺は、現在栃木県下野市=河内(かわち)郡南河内町

道鏡が平城京に上ったのは聖武天皇(701-756)のころ

道鏡は仏門に入り、東大寺初代別当の良弁(689-773)や

玄昉の師でもある義淵(?-728)に学んだ

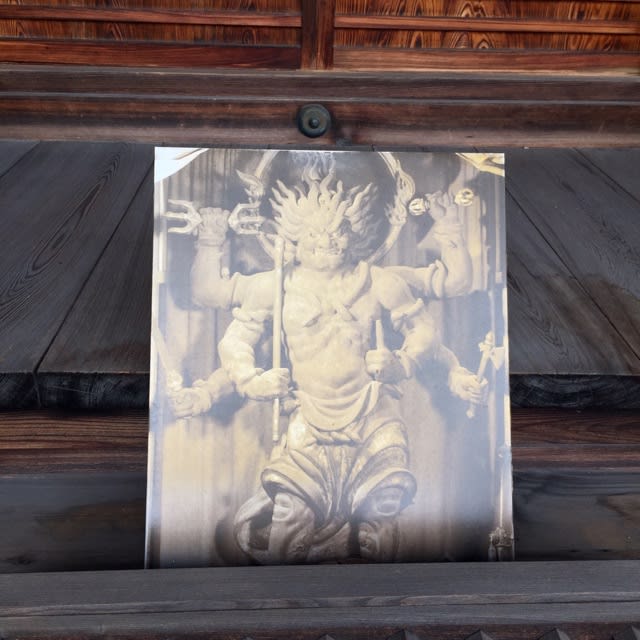

道鏡は如意輪法・宿曜秘法を修め看病禅師として名声を博 していた

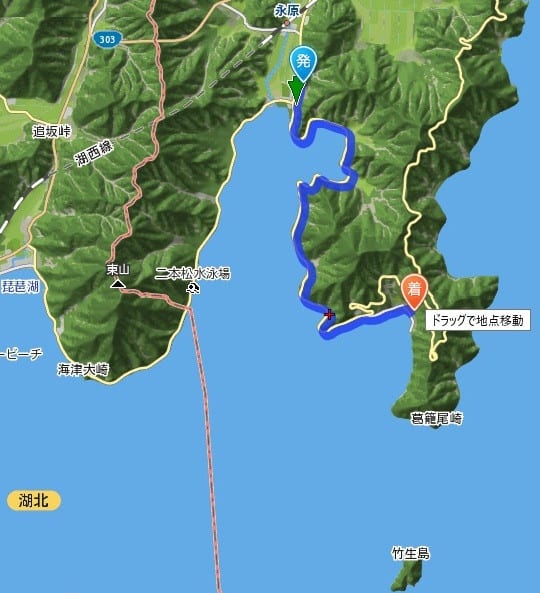

天平宝字5年(761)

上皇となっていた孝謙上皇(718-770)が、

淳仁天皇(733-765)と行幸した保良宮(大津市が有力)で体調を崩した。

看病禅師として学識、呪験力で知られるようになった道鏡が呼ばれ治療にあたった。

元気になった孝謙が道鏡を寵幸するようになったため、

孝謙と二人の関係を咎める淳仁が対立するようになる。

今夏8/31湖北の菅原集落を歩いた折に保良宮を知った

天平宝字6年(762)5月

孝謙は平城京に戻って出家した。

淳仁天皇が藤原仲麻呂(706-764)の言いなりになっているとして

「小事は今の帝が行い給へ。国家の大事賞罰二つの柄は朕行はむ」

と宣命を発し、表舞台への復権を宣言する。

天平宝字7年(763)9月

道鏡を内裏の仏事を取り仕切る少僧都に引き上げ、

仲麻呂によって長年中央政界から追放されていた吉備真備を造東大寺司長官に任命、

政治の中心となっていた仲麻呂から実権奪取をはかった。

吉備真備は孝謙・称徳天皇=阿部内親王の時代より教育係だった

天平宝字8年(764)9月

仲麻呂は孝謙排斥のクーデターを起こした。

孝謙側は機先を制して淳仁天皇を捕らえ、逃げた仲麻呂を近江まで追討して誅殺した。

反乱を鎮圧すると、孝謙は道鏡を「大臣禅師」に引き立て、

淳仁天皇を廃し、自身は称徳天皇として重祚した。

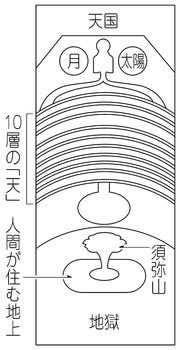

天平神護2年(766)10月には道鏡を「法王」に任命し、

仏教を第一として日本の神々は仏教を守護する神とする神仏習合政治を進めた。

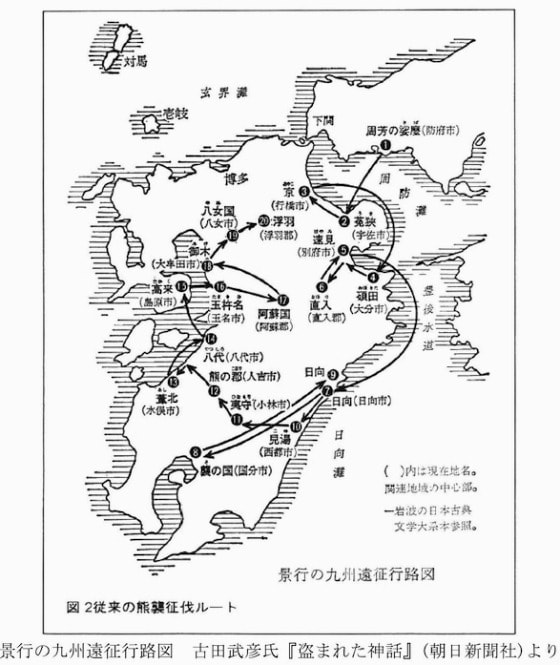

神護景雲3年(769)宇佐八幡神託事件

「道鏡をして皇位に即(つ)かしめば天下太平ならむ」という神託が朝廷に伝わる。

弓削浄人、習宣阿曾麻呂より神託文が届く。

神託を届けた弓削道浄人は道鏡の弟だった

称徳天皇は、宇佐八幡宮に確認のために和気清麻呂を派遣。

清麻呂が持ち帰った託宣は「天の日嗣は必ず皇緒に続く」

この報告に怒り、清麻呂を別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と改名させて大隅国に配流した。

神護景雲3年(769)10月30日

造営を進めてきた由義宮を「西京」とする詔と皇位継承について勅をだす

・勅その1:皇族以外の者が皇位を求めてはならない

・勅その2:次期皇位継承者は称徳天皇自身が決定する と言いながら決定せず

神護景雲4年(770)2月27日からは由義宮に1カ月余も滞在、

4月6日に二人は平城宮に戻った。

宝亀元年(770)8月4日、称徳天皇53歳で急死

臨終最後の場に居たのは、吉備由利だけだった

称徳の後任に光仁天皇が決まると、

道鏡は下野薬師寺別当に左遷される

下野薬師寺は東大寺戒壇院・筑前国観世音寺と並んで 三大戒壇院の一つ

1年8カ月後の宝亀3年(772)4月下野国で没し、

墓は薬師寺南方の「龍興寺」境内にある 道鏡塚(径38mの円墳 )だといわれる。

以上、ざっと道鏡の年譜をみてきて、

称徳天皇最後に吉備由利、これがたいそう気になりました。

晩年身近で仕えた吉備由利

昨日、だいたいこういった感じで書いてました。

吉備由利でリンク貼ろうとしたら記事が消えてしまったのでした。

過去ログで、よく読んでいただいている記事の一つに

ココで記したのですが、

吉備真備さんの御両親

父:下道圀勝、

母:楊貴氏または倭海直男足の娘・髪長支姫

祖母は道昭や持統天皇に続き火葬で荼毘に付された

708(和銅元)年に亡くなり火葬、立派な骨蔵器まで作って埋葬

さらにコメント欄で付記したことは、

吉備真備の母の墓で、蔵骨器と「楊貴氏墓誌」が出土したのは奈良県五條市。

墓誌の銘文により、吉備真備の母が楊貴氏(やぎし)という名であったと判明。

739(天平11)年に造られた墓だった。

そこからさらに調べて

奈良教育大学には「新薬師寺旧境内遺跡」や、

「吉備塚」もあり、直葬された木棺2基、6世紀前半の太刀や銅鏡、馬具の部品が出土、

太刀には人物像が象眼されていたそうです。

五條市の楊貴氏墓誌はたいそう気になりました。

楊貴氏墓誌は、楊貴妃の戸籍を捏造するために作られたかもと書いてあります。

今回の西大寺の道鏡を追って、称徳天皇晩年の吉備由利でヒットしたのが同じサイトだった。

まだまだ続きますので、興味持たれた方はそちらのサイトでどうぞ

かなり前から不思議に思ってたことが繋がる快感。

妄想だとは言い切れない、隠された何かがありますね、きっと。

なぞは深まるばかり、

いや

明らかになりつつあるのかも・・・