真備(まきび)さんの出生地・真備(まび)町は、「き」が消えたのはなんでかな

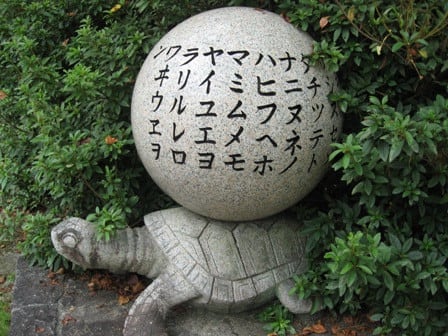

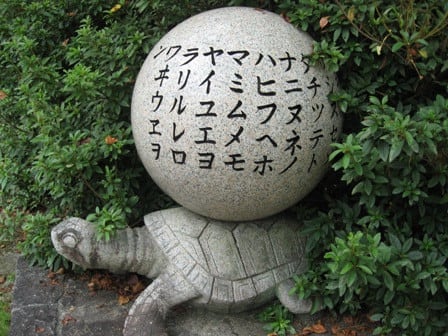

気になって知らべてて、見つけた不思議なオブジェ。

まきび公園

まきび公園にあるそうです。

倉敷市真備町箭田3652-1

吉備真備さんがカタカナを草案したという説に基づいて作られた石造物ですって。

でもウィキページ見たら、その伝承は疑問らしい。

先だっての西日本豪雨で倉敷の真備町は水没被害にあったので、この珠を載せた亀さんはどうしてるかな。

近くなら確かめに行くんだけど。

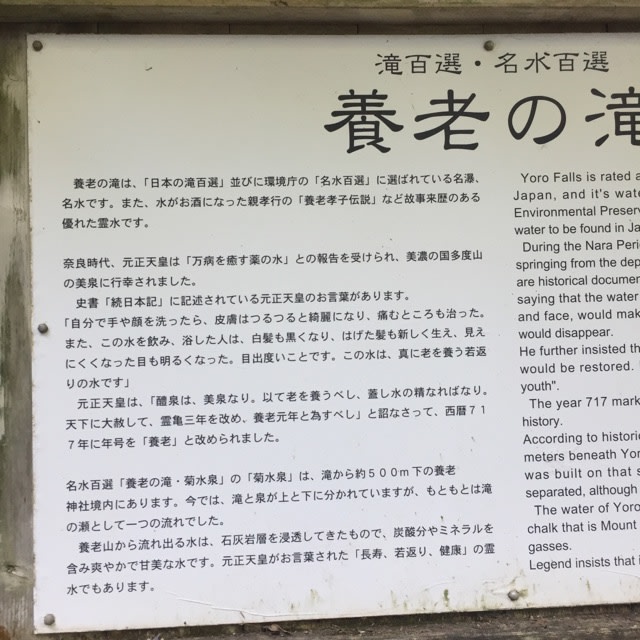

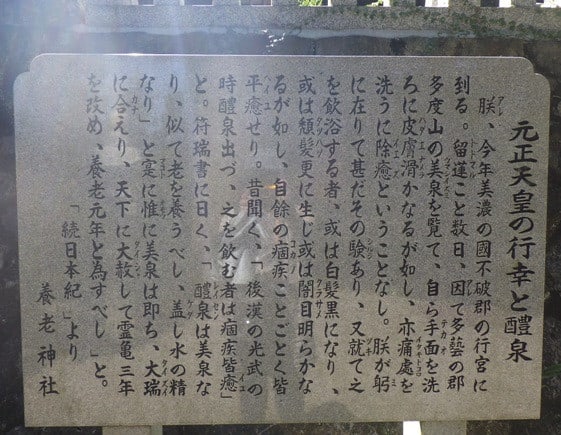

この画像中央のでっかい記念碑は何かというと、

昭和61年5月、中国西安市(旧長安)の環状公園内に、吉備真備の記念碑とその周囲に日本庭園が完成したのを記念し、吉備真備ゆかりの当地に建設したもの。

またこのまきび公園内には、吉備真備一族の菩提寺といわれている吉備寺や墳墓もあり、近くには、館趾や産湯の井戸・琴弾岩などの遺跡や名勝が散在しているそうです。

1986(昭和61)年10月のことでありました。

ちょうど735年に吉備真備が唐から帰国して1250年を記念したものであったようです。

拙ブログで5年も前の記事

「

不思議いっぱいの吉備大臣入唐絵巻」2013-06-02

は人気があるようでよく読んでいただいてます。

総アクセス数が出ないのが残念ですが、人気記事のランキングで上がってくることしばしば。

そこのコメントで書きましたが、新たな記事として残しておきます。

吉備真備は、元の名は下道 真吉備(しもつみち の まきび)さん。

備中国下道郡也多郷(八田村)土師谷天原(現在の岡山県倉敷市真備町箭田)に生まれる。

遣唐使として

霊亀3年(717年) 3月:難波を発す

天平7年(735年) 3月:帰朝

695年生まれなので、出発時22歳で青壮年期の20年近くを唐で暮らしてた。

最初は真吉備であったのを、遣唐使として唐に渡ったころから真備と書いて「まきび」と読ませるようになったと考えられるそうです。

遣唐使として唐に渡った人のうち何人かは、中国風な名前にするために自分の名前をアレンジした記録が残っています。

同行した

阿倍仲麻呂→阿倍仲満

大伴古麻呂→朋胡満

おそらく吉備真備も

下道真吉備→真備

天平18年(746年) 10月19日:吉備朝臣(あそん)真備の姓を賜る。

2回目の遣唐使は

天平勝宝4年(752年) 閏3月3日:遣唐使出発

この時の遣唐使の目的は、

①唐の高僧(鑑真)の招聘

②外交根回し(対新羅政策)

③金の調達

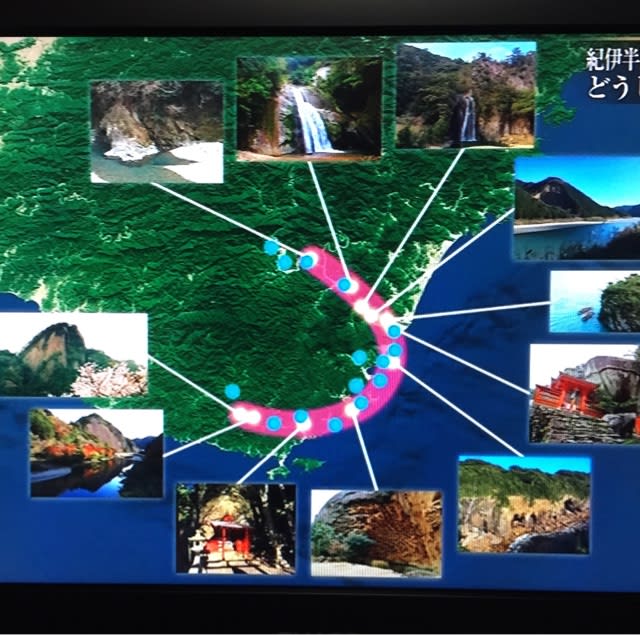

天平勝宝5年(753年) 12月7日:唐より帰国の遣唐副使・吉備真備ら一行の船が、紀伊国牟漏崎に漂着。

鑑真を日本に渡来してもらうために唐へ渡ったのは成功したものの、帰路、鑑真の船は屋久島へ漂着、吉備真備の船は紀州の太地に漂着。

それからも幾多の困難を乗り越えて、

766年正二位右大臣吉備真備にまで上りつめました。

770年光仁天皇即位時に辞職し、吉備に隠せい。

775(亀宝6)年10月3日81歳で死去。

この時、光仁天皇は深く哀しまれ勅使を派遣されたようです。

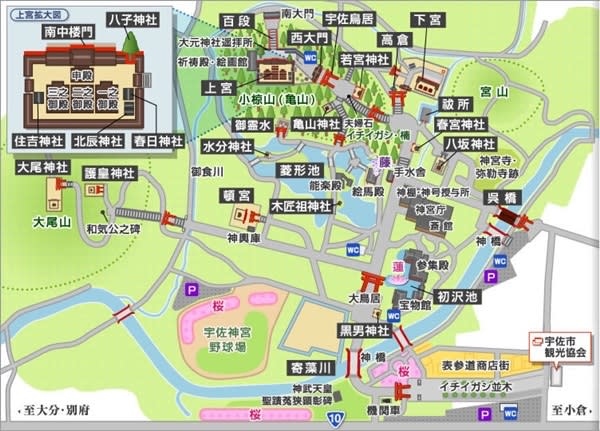

この亡くなったとされる地に、吉備真備公園があります。

住所は、岡山県小田郡矢掛町東三成3872-1

この記事の最初に書いた、まきび公園とは近いけれど、違います。

あちらは倉敷市まび町にあります。

こちらは、矢掛町。

不思議ですね。

なんで似たような公園が二つもあるんだろう。

吉備真備公園

吉備真備公園について、

こちらのブログより引用させてもらいます。

『旧山陽道の北側の平地3万平方メートルは、古代の布目瓦を出土すること等により古来から「壇の内」と呼ばれ、正二位右大臣吉備真備公(きびのまびこう)の居館跡と伝承され、遺跡に指定されています。

遣唐留学生の吉備公が天平7年(735年)、当時世界最高といわれた貴重な文物をもって帰国して以来1250年になるのを記念して、県民有志により中国西安市へ日中友交のしるしの記念碑を建立しました。

これを承けて吉備公の地元矢掛町ではこの館址に記念公園を建設いたしました。

公園は80メートルの石敷参道の正面に、上下二段になった墓壇を造り、古代中国で皇帝が五穀豊穣を祈った天壇の形式とし、上壇中央に総高6.45mの吉備公の銅像を安置し、周囲に絵巻石屏風、大碁盤、日時計を配置し、広場に館址亭、産湯の井戸を整備しました。

この地にはこんなのもあるようです。

吉備大臣宮

遣唐使として中国に渡った吉備真備を祀る神社

吉備大臣産湯の井戸

掲げられている説明によれば、

吉備大臣ご生誕の前夜、東の空から明るい光りの尾をひいて一つの星が流れ、御館の西の井戸に落ちました。

そして次の夜、輝くばかりの玉のような男の子が誕生し、御館は歓びにわき、この井戸を「星の井」と呼び、この水で産湯を使われましたので、それからこの井戸が「吉備大臣産湯の井戸」と言い伝えられています。

いろいろ読み進めてると、なぜ二つ同じ時期に真備公園を作ったのか、ワケありです。

国道486号は旧山陽道で、矢掛町には大名行列や皇族の泊る本陣があった。

昔はこの山陽道まで海が迫ってて、海岸線に沿った道だった。

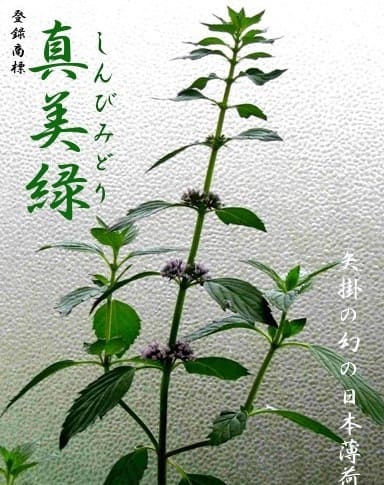

こういう事実に加え、ハーブで面白いこと発見。

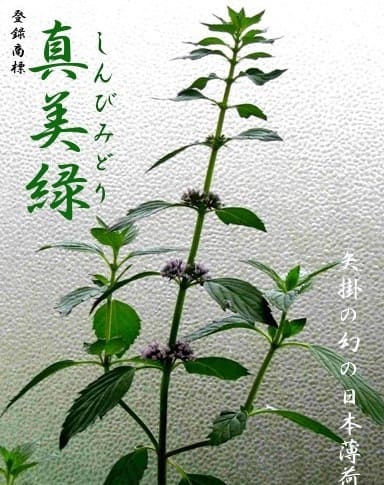

2010年秋 幻の日本薄荷の発見 ☞

こちら

矢掛町内の河川敷で日本薄荷が大量に自生している場所が発見されました。40年ほど前まで、岡山県南部は日本薄荷の一大産地でした。しかし海外産や化学合成メントールにその市場を奪われ40年前、矢掛町内での栽培農家は全くいなくなり、日本薄荷は完全に絶えてしまったと思われていました。

中略

薄荷は遠い昔中国から伝来したという説があるのと、矢掛は遣唐使「吉備真備」に由来がある地とされていることと…

個人的見解としては、真備さんのふるさとは矢掛かな。

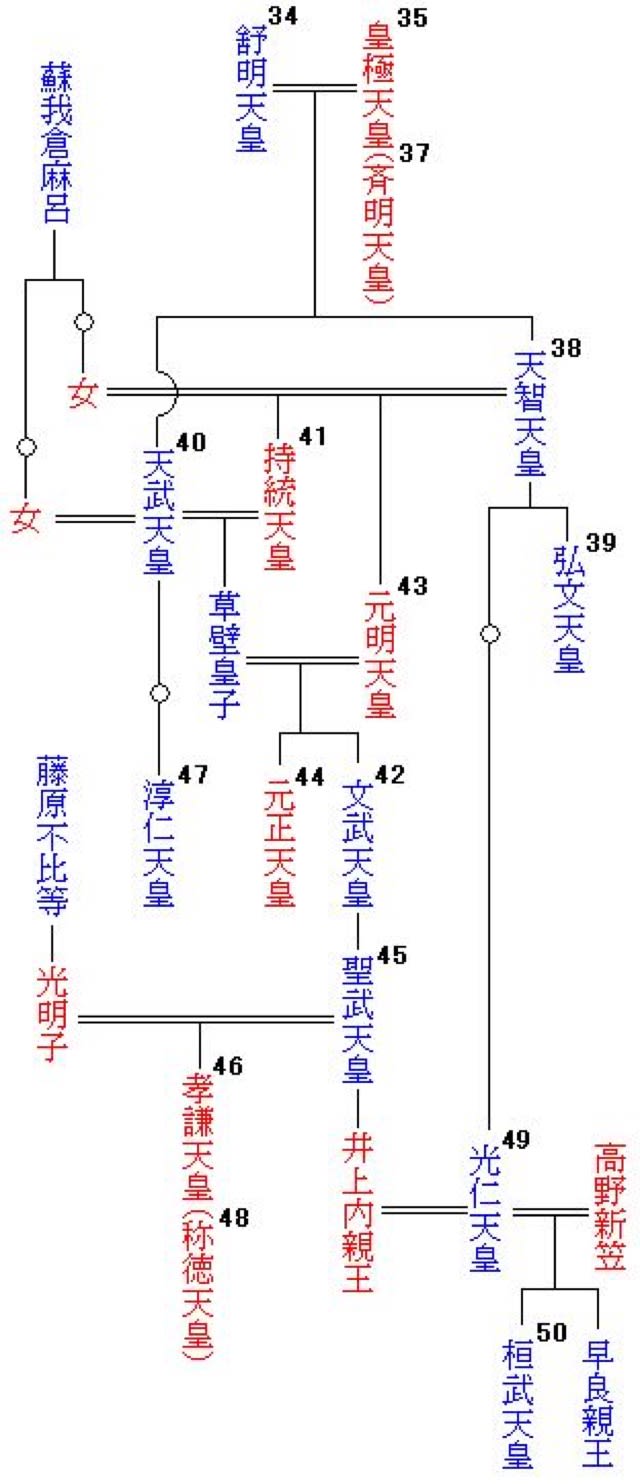

吉備真備さんの御両親

父:下道圀勝、

母:楊貴氏または倭海直男足の娘・髪長支姫

お父さんの国という漢字がむつかしい圀

お母さんが楊貴氏。

祖母は道昭に続き、日本で火葬で荼毘に付されたと聞くとへぇ~です。

道昭は、700年に72歳で没した際、遺命により日本で初めて火葬に付されたのです。

それからわずか2年後、702年12月22日に持統天皇が崩御され翌年火葬。

さらに6年後、708(和銅元)年に亡くなった吉備真備の祖母も火葬で、立派な骨蔵器まで作って埋葬しされてました。

江戸元禄年間、岡山県小田郡矢掛町東三成の山腹から銅製の骨蔵器が発見されたが、その蓋の表面に文字が刻まれていて、吉備真備の祖母の骨蔵器であることが判明した。

参照元:

お墓の歴史