不思議な光の入り方をした写真になってました (*_*)v

島根半島東端の美保関にある美保神社の神門前で撮影しました。

勘違いの始まりは去年のクリスマスイブイブ、天皇誕生日12月23日だった。

その時の記録は

ことしろぬしに呼ばれた~?

たまたま神域の扉が開いていたために、するする~っと中に侵入してしまった。

神様の方からすれば何とケシカランやつでしょう。

奈良は御所市の鴨都波神社の神様積羽八重事代主命に呼ばれたと思い込んでしまった。

そして今年5月、出雲大社が60年ぶり大遷宮で、出雲行くなら美保神社にも是非参拝したいと。

ことしろぬしさんにご挨拶して、フィールド調査もしたいと。

手水舎右手の階段上にもまぁ~るい光の玉が見えます。

鳥居から続く参道より階段上がると左に折れて神門があります。

右下の青い光の先にピンクのハート扇形にも見えます。

ようお越しと出迎えてくださった…と思うことにしましょう。

拝殿で参拝していると、ふっと魚臭いにおいが一瞬鼻をかすめた。

わぁ~ことしろぬっさんやぁ~と勝手に思い込んでました。

だってえべっさんは鯛をだいておられますから。

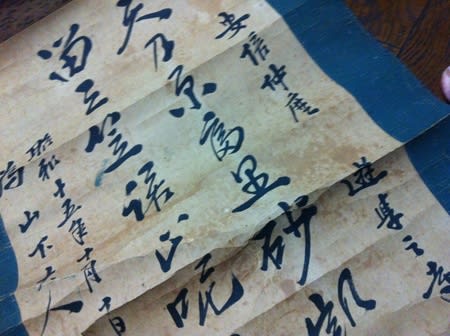

参拝後、記念に美保神社の朱印賜りました。

とても端正できれいな女性的な字だと思いました。

拝殿後ろに、大社造の二殿連棟の本殿が並んでいます。

美保造又は比翼大社造等といわれる特殊な形式で国の重要文化財です。

屋根の上の千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)形で男神か女神かがわかります。

祭神が男神の社は千木を外削ぎ(先端を地面に対して垂直に削る)に、

女神の社は内削ぎ(水平に削る)になっています。

また鰹木の数は、奇数は陽数・偶数は陰数とされ、それぞれ男神・女神の社に見られます。

神主さんから説明を受けました。

このとき境内右手側に何か不思議な囲いがあり、なんか気になる…

説明を終えた神主さんにあの丸い磐は何ですかと尋ねましたところ、

「沖の御前」で漁師が変わったものを見つけたと奉納したと言われました。

あの灯台の裏にある鳥居先に見えた小さな島近辺で見つかったようです。

不思議だということで、ココで祀り、なでると子宝に恵まれるそうです。

*あの灯台は→

地蔵岬の美保関灯台

美保神社は、右殿に事代主命、左殿に三穂津姫命を祀られています。

神社神道においては、古来よりつねに左座をもつて尊しとされ、

左殿の方を一ノ御前と呼び、右殿の方をニノ御前と呼ばれます。

つまり左殿の一ノ御前、三穂津姫命の方を主体とし、併せて事代主命を祀っていたそうです。

ところが、この社の祭神に関してはもつと根本的な問題があると、

いっきさんから教えてもらいました。

事代主命・三穂津姫命といふ神名が出雲国風土記にはどこにも記されていない。

そして美保郷の地名の由来となった郷の祖神たる美保須須美命を祭神とするものであつたようです。

それが中世のいつごろからか三穂津姫命・事代主命の両神にとつて代わられたとか。

なんか不思議な温かいものを感じて、美保神社を後にしました。

さよなら、ことしろぬし、そしてみほつひめ

国譲り神話の舞台となった島根半島東端の地、美保関。

ここには美保神社を中心に、境外末社六社あるそうです。

「

客人社(まろうとしゃ)」

大国主命(おおくにぬしのみこと)…出雲国を統合した大神

「

天王社(てんのうしゃ)」

三穂津姫命(みほつひめのみこと)…美保神社の主祭神の一人で大国主命のお后の一人

「

地主社(じぬししゃ)」

御穂須須美命(みほすすみのみこと)…美保関の産土神様(生まれた土地の守り神)でミホの地名のルーツとされる

「

客社(きゃくしゃ)」

建御名方神(たけみなかたのかみ)…事代主神の義理の弟神で武勇のルーツの神様

「

久具谷社(くぐたにしゃ)」

多邇具久命(たにぐくのみこと)…ヒキガエルのお姿

「

糺社(ただすしゃ)」

久延毘古命(くえびこのみこと)…歩くことはできない「かかし」のお姿なれど風の便りを聞いているうちに広く天地のことを知るようになった神様

事代主と申す御神名は事知主の義であって、

事代主と申す御神名は事知主の義であって、

すべて世の中に生起するあらゆる事を伝え知しめして、

是非曲直を判じ邪を避け正に就かしめられる事の大元を掌り給う意味で、

大神は実に叡智の本躰、誠(真言、真事)の守神と拝し奉る。

又大神を明神様・ゑびす様と申上げ、

釣樟を手にし鯛を抱かれた福徳円満の神影を描いて敬い、漁業の祖神、海上の守護神と仰ぎ、

水産海運の御霊験の広いことはあまねく知られて居る通りである。