都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「20世紀のポスター タイポグラフィ」 東京都庭園美術館

東京都庭園美術館(港区白金台5-21-9)

「20世紀のポスター タイポグラフィ - デザインのちから・文字のちから」

1/29-3/27

古今東西、20世紀のポスターを華やかに彩った文字のデザイン、「タイポグラフィ」の世界を紹介します。東京都庭園美術館で開催中の「20世紀のポスター タイポグラフィ - デザインのちから・文字のちから」のプレスプレビューに参加してきました。

今までもポスターデザインに欠かせないタイポグラフィですが、今回はその最も発展を遂げた20世紀に焦点を定め、優れた表現を持つ欧米と日本のポスター作品を計110点ほど紹介しています。

構成は以下の通りです。

第1部:読む文字から見る文字へ「タイポグラフィの革新」(1900~30年代)

第2部:タイポグラフィの国際化「モダンデザインの展開と商業広告の拡大」(1940~50年代)

第3部:躍動する文字と図像「大衆社会とタイポグラフィの連結」(1960~70年代)

第4部:電子時代のタイポグラフィ「ポストモダンとDTP革命」(1980~90年代)

20世紀初頭に起きたモダン・タイポグラフィを起点に、商業広告や今に至るPC時代の作品を見る流れとなっていました。

展示冒頭に登場するのはお馴染みの分離派です。初期にはフェルディナント・ホードラーの「オーストリア造形芸術家協会第19回分離派展」など、絵画的要素の濃いタイポグラフィもいくつか展示されています。分離派の言えば松屋銀座の「アール・ヌーヴォーのポスター展」の記憶も新しいところですが、まさかタイポグラフィ展でもこうした作品が見られるとは思いませんでした。

またこの1930年代までのタイポグラフィは構成主義やシュルレアリスムなどの芸術運動とも密接です。シュルではお馴染みのマックス・エルンストの「シュルレアリスム国際展」など、絵画ファンには嬉しい作品も展示されていました。

ヤン・チヒョルト「構成主義者展」1937年

絵画と言えば展覧会の告知ポスターが多数出ているのも注目すべき点ではないでしょうか。例えば1966年のチューリッヒ美術館で開催されたダダ回顧展の他、タイポグラフィにも強い影響を与えたバウハウス回顧展のポスターなども紹介されていました。

さらに芸術面において私がお勧めしたいのは音楽関連のポスターです。なかでも目につくのはチューリヒのトンハレ協会の演奏会用ポスターでした。

ヨーゼフ・ミュラー=ブロックマン「ストラヴィンスキー、べルク、フォルトナー」1955年

中でもヨーゼフ・ミュラー=ブロックマンの「ストラヴィンスキー、ベルク、フォルトナー」は必見の一枚と言えるのではないでしょうか。深いブルーを背景に交差する白い幾何学平面の様相はリズミカルで、まさに音楽を思わせるようなデザインが展開されていました。

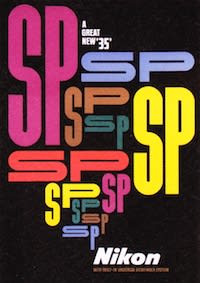

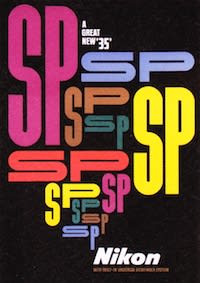

亀倉雄策「ニコンSP」1957年

展示は何も海外のポスターだけではありません。亀倉雄策や浅葉克己らをはじめとする国内のデザイナーの作品もかなり多く出品されています。とりわけ五十嵐威暢のつくば万博のポスターなどは実際に目にされた方も多いのではないでしょうか。

そう言えば今回のチラシのポスターもグラフィックデザイナーで多摩美術大学教授の佐藤晃一によるものです。タイポグラフィの頭文字のTが力強く押し出されていてインパクトがありました。

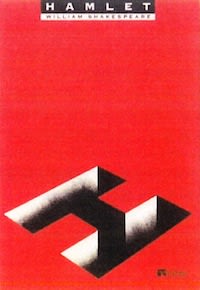

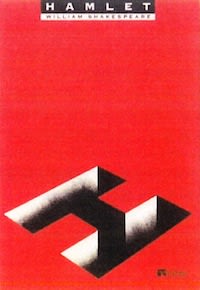

カリ・ピイッポ「ウィリアム・シェイクスピア「ハムレット」1993年

私の一推しはハムレットの公演告知のカリ・ピイッポのポスターです。鮮明な赤の下で横たわるハムレットのHは、まさに彼の死すべき運命を暗示させているように思えてなりません。胸に響きました。

図録も秀逸です。そもそも展覧会に出品されたポスターは全て竹尾のコレクションですが、図録からもメーカーの紙に対するこだわりがひしひしと感じられます。その抜群の手ざわり感は他の図録からなかなか得難いものがありました。

ちなみに竹尾主催のお馴染みの展示、TAKEO PAPER SHOWが今年も開催されます。先日、リリースが発表されました。あわせてご覧ください。

TAKEO PAPER SHOW 2001「本」@丸ビルホール(4/22~24) *5月には大阪へ巡回。

タイポグラフィと重厚なアール・デコ様式の庭園美の建物とのせめぎ合いも見どころの一つです。互いに特徴的な幾何学的デザインが一種の緊張感をもって対峙していました。いつもとは異なった希有な空間が実現しているのは間違いありません。

巡回はありません。3月27日まで開催されています。

*開館日時:第2、第4水曜以外開館。 10:00~18:00(入場は閉館の30分前)

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「20世紀のポスター タイポグラフィ - デザインのちから・文字のちから」

1/29-3/27

古今東西、20世紀のポスターを華やかに彩った文字のデザイン、「タイポグラフィ」の世界を紹介します。東京都庭園美術館で開催中の「20世紀のポスター タイポグラフィ - デザインのちから・文字のちから」のプレスプレビューに参加してきました。

今までもポスターデザインに欠かせないタイポグラフィですが、今回はその最も発展を遂げた20世紀に焦点を定め、優れた表現を持つ欧米と日本のポスター作品を計110点ほど紹介しています。

構成は以下の通りです。

第1部:読む文字から見る文字へ「タイポグラフィの革新」(1900~30年代)

第2部:タイポグラフィの国際化「モダンデザインの展開と商業広告の拡大」(1940~50年代)

第3部:躍動する文字と図像「大衆社会とタイポグラフィの連結」(1960~70年代)

第4部:電子時代のタイポグラフィ「ポストモダンとDTP革命」(1980~90年代)

20世紀初頭に起きたモダン・タイポグラフィを起点に、商業広告や今に至るPC時代の作品を見る流れとなっていました。

展示冒頭に登場するのはお馴染みの分離派です。初期にはフェルディナント・ホードラーの「オーストリア造形芸術家協会第19回分離派展」など、絵画的要素の濃いタイポグラフィもいくつか展示されています。分離派の言えば松屋銀座の「アール・ヌーヴォーのポスター展」の記憶も新しいところですが、まさかタイポグラフィ展でもこうした作品が見られるとは思いませんでした。

またこの1930年代までのタイポグラフィは構成主義やシュルレアリスムなどの芸術運動とも密接です。シュルではお馴染みのマックス・エルンストの「シュルレアリスム国際展」など、絵画ファンには嬉しい作品も展示されていました。

ヤン・チヒョルト「構成主義者展」1937年

絵画と言えば展覧会の告知ポスターが多数出ているのも注目すべき点ではないでしょうか。例えば1966年のチューリッヒ美術館で開催されたダダ回顧展の他、タイポグラフィにも強い影響を与えたバウハウス回顧展のポスターなども紹介されていました。

さらに芸術面において私がお勧めしたいのは音楽関連のポスターです。なかでも目につくのはチューリヒのトンハレ協会の演奏会用ポスターでした。

ヨーゼフ・ミュラー=ブロックマン「ストラヴィンスキー、べルク、フォルトナー」1955年

中でもヨーゼフ・ミュラー=ブロックマンの「ストラヴィンスキー、ベルク、フォルトナー」は必見の一枚と言えるのではないでしょうか。深いブルーを背景に交差する白い幾何学平面の様相はリズミカルで、まさに音楽を思わせるようなデザインが展開されていました。

亀倉雄策「ニコンSP」1957年

展示は何も海外のポスターだけではありません。亀倉雄策や浅葉克己らをはじめとする国内のデザイナーの作品もかなり多く出品されています。とりわけ五十嵐威暢のつくば万博のポスターなどは実際に目にされた方も多いのではないでしょうか。

そう言えば今回のチラシのポスターもグラフィックデザイナーで多摩美術大学教授の佐藤晃一によるものです。タイポグラフィの頭文字のTが力強く押し出されていてインパクトがありました。

カリ・ピイッポ「ウィリアム・シェイクスピア「ハムレット」1993年

私の一推しはハムレットの公演告知のカリ・ピイッポのポスターです。鮮明な赤の下で横たわるハムレットのHは、まさに彼の死すべき運命を暗示させているように思えてなりません。胸に響きました。

図録も秀逸です。そもそも展覧会に出品されたポスターは全て竹尾のコレクションですが、図録からもメーカーの紙に対するこだわりがひしひしと感じられます。その抜群の手ざわり感は他の図録からなかなか得難いものがありました。

ちなみに竹尾主催のお馴染みの展示、TAKEO PAPER SHOWが今年も開催されます。先日、リリースが発表されました。あわせてご覧ください。

TAKEO PAPER SHOW 2001「本」@丸ビルホール(4/22~24) *5月には大阪へ巡回。

タイポグラフィと重厚なアール・デコ様式の庭園美の建物とのせめぎ合いも見どころの一つです。互いに特徴的な幾何学的デザインが一種の緊張感をもって対峙していました。いつもとは異なった希有な空間が実現しているのは間違いありません。

巡回はありません。3月27日まで開催されています。

*開館日時:第2、第4水曜以外開館。 10:00~18:00(入場は閉館の30分前)

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )