都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」 出光美術館

出光美術館

「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」

1/7-2/29

常滑焼の作陶で知られる三代山田常山(1924-2005)を紹介します。出光美術館で開催中の「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」へ行ってきました。

恥ずかしながら陶芸と縁の遠い生活をしている私にとって、三代山田常山の名はおろか、常滑焼の詳細すら存じませんでしたが、今回の展示を一口で表すとすれば、ずばり急須の魅力を味わえる展覧会と言えるのではないでしょうか。

会場には並ぶのはともかく大小様々な急須です。美しく、また時に愛おしい急須がずらりと並んでいました。

さて江戸後期、中国趣味の煎茶が盛んになると、それを嗜むための煎茶具、とりわけ急須の制作が日本でも行われるようになったことをご存知でしょうか。

その始祖ともいえるのが青木木米です。木米も急須を多くつくりましたが、それに学びつつ、新たに常山窯を興したのが、三代常山の祖父である初代常山でした。

展示はそこから始まります。そして今回の主役は三代常山です。常山は先代の作陶を模倣するだけではなく、何かと中国風であった急須に日本の焼き物の技を加え、独自の作品を生み出していきました。

「常滑茶注五趣の内 梨皮烏泥茶銚」 三代 山田常山

中国と日本の急須の特徴の違いは難しくありません。中国のそれは茶銚と呼び、把手がちょうどコーヒーカップのように後ろに付いています。

「常滑茶注五趣の内 朱泥茶柱」 三代 山田常山

一方で日本は茶注です。把手が側面に棒状に飛び出しています。また茶銚ではあくまでも器と把手を滑らかにくっつけていくのが基本ですが、日本の茶注ではあえてそこに指跡を残しています。

また茶銚においてもたとえば窯変の技術、つまりは燻し焼きにして墨色のまだら模様を加えた「窯変朱泥茶銚」なども、日本の焼き物の技を見出せる作品と言えるのかもしれません。

「梨皮彩泥水注」 三代 山田常山

それに常山が伝統的な朱泥などにとどまらず、白泥や彩泥を用い、遊び心のある作品を手がけている点も見どころではないでしょうか。通称「パンダ親子」とも称される大小二つの水指、「梨皮彩泥水注」は思わずなでたくなるほどにユーモラスでした。

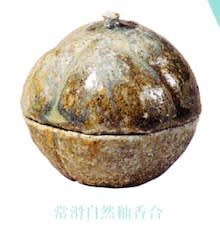

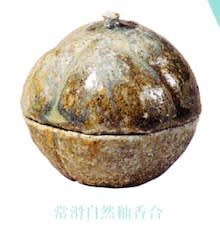

「常滑自然釉香合」 三代 山田常山

このように展示では急須にとどまらず、三代常山の酒器や食器、茶碗なども数多く紹介されています。中でも自然釉に青みを加えた花入れや香合などは印象的です。これは窯の薪に竹を加えると生み出される色とのことですが、バリエーション豊かな三代常山の作陶を存分に楽しむことが出来ました。

「常滑自然釉茶碗」 三代 山田常山

一度にこれほど多くの急須を見たのは初めてかもしれません。言わばお茶の中でも身近な急須という器に、これほど作り手の思いがこもっているとは知りませんでした。

2月19日まで開催されています。

*出光美術館の2012年度の展覧会スケジュールが発表されました→2012年度の展覧会情報。震災により中止となってしまった琳派芸術展が装いを変えて復活します。

「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」 出光美術館

会期:1月7日(土)~2月19日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~17:00 毎週金曜日は19時まで開館。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅、東京メトロ有楽町線有楽町駅、帝劇方面出口より徒歩5分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」

1/7-2/29

常滑焼の作陶で知られる三代山田常山(1924-2005)を紹介します。出光美術館で開催中の「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」へ行ってきました。

恥ずかしながら陶芸と縁の遠い生活をしている私にとって、三代山田常山の名はおろか、常滑焼の詳細すら存じませんでしたが、今回の展示を一口で表すとすれば、ずばり急須の魅力を味わえる展覧会と言えるのではないでしょうか。

会場には並ぶのはともかく大小様々な急須です。美しく、また時に愛おしい急須がずらりと並んでいました。

さて江戸後期、中国趣味の煎茶が盛んになると、それを嗜むための煎茶具、とりわけ急須の制作が日本でも行われるようになったことをご存知でしょうか。

その始祖ともいえるのが青木木米です。木米も急須を多くつくりましたが、それに学びつつ、新たに常山窯を興したのが、三代常山の祖父である初代常山でした。

展示はそこから始まります。そして今回の主役は三代常山です。常山は先代の作陶を模倣するだけではなく、何かと中国風であった急須に日本の焼き物の技を加え、独自の作品を生み出していきました。

「常滑茶注五趣の内 梨皮烏泥茶銚」 三代 山田常山

中国と日本の急須の特徴の違いは難しくありません。中国のそれは茶銚と呼び、把手がちょうどコーヒーカップのように後ろに付いています。

「常滑茶注五趣の内 朱泥茶柱」 三代 山田常山

一方で日本は茶注です。把手が側面に棒状に飛び出しています。また茶銚ではあくまでも器と把手を滑らかにくっつけていくのが基本ですが、日本の茶注ではあえてそこに指跡を残しています。

また茶銚においてもたとえば窯変の技術、つまりは燻し焼きにして墨色のまだら模様を加えた「窯変朱泥茶銚」なども、日本の焼き物の技を見出せる作品と言えるのかもしれません。

「梨皮彩泥水注」 三代 山田常山

それに常山が伝統的な朱泥などにとどまらず、白泥や彩泥を用い、遊び心のある作品を手がけている点も見どころではないでしょうか。通称「パンダ親子」とも称される大小二つの水指、「梨皮彩泥水注」は思わずなでたくなるほどにユーモラスでした。

「常滑自然釉香合」 三代 山田常山

このように展示では急須にとどまらず、三代常山の酒器や食器、茶碗なども数多く紹介されています。中でも自然釉に青みを加えた花入れや香合などは印象的です。これは窯の薪に竹を加えると生み出される色とのことですが、バリエーション豊かな三代常山の作陶を存分に楽しむことが出来ました。

「常滑自然釉茶碗」 三代 山田常山

一度にこれほど多くの急須を見たのは初めてかもしれません。言わばお茶の中でも身近な急須という器に、これほど作り手の思いがこもっているとは知りませんでした。

2月19日まで開催されています。

*出光美術館の2012年度の展覧会スケジュールが発表されました→2012年度の展覧会情報。震災により中止となってしまった琳派芸術展が装いを変えて復活します。

「三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心」 出光美術館

会期:1月7日(土)~2月19日(日)

休館:月曜日

時間:10:00~17:00 毎週金曜日は19時まで開館。

住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階

交通:東京メトロ日比谷線・千代田線、都営三田線日比谷駅、東京メトロ有楽町線有楽町駅、帝劇方面出口より徒歩5分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )