都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

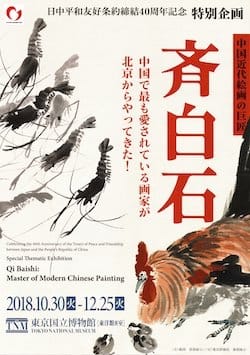

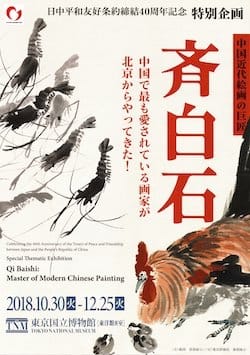

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」 東京国立博物館・東洋館

東京国立博物館・東洋館8室

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」

10/30~12/25

東京国立博物館・東洋館8室で開催中の「中国近代絵画の巨匠 斉白石」を見てきました。

1864年に湖南省の農村に生まれた斉白石は、大工や指物師として生計を立てつつ、絵の才能を開花させ、画家の道を歩みました。そして40歳の頃に全国各地を旅行し、60歳になって北京に拠点を定めては、大家として成功を収めました。今では、中国で最も有名な画家の1人とも呼ばれています。

その斉白石の作品が、北京画院よりまとめてやって来ました。北京画院とは、1957年に設立された中国で最も古く、規模の大きい近代美術アカデミーで、斉白石は初代名誉院長に迎えられました。

「桃花源図」 1938年 北京画院

冒頭から魅惑的な作品が待ち構えていました。それが「桃花源図」で、深い山の連なる光景を、清代の文人山水画の形式で表現していました。山の合間には草庵もあり、水辺には小さな橋も架かっていましたが、人の気配は感じられず、静寂に包まれていました。ともかく樹木の紅が瑞々しく、色彩感に秀でていて、全くジャンルは異なるものの、まるで印象派絵画を前にしているような感覚に陥りました。

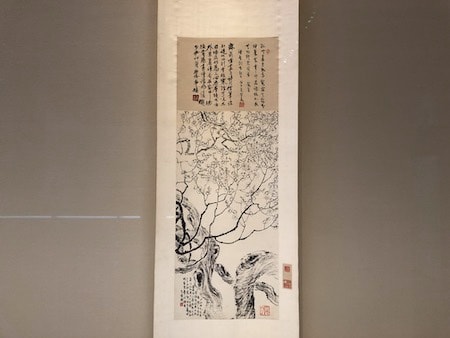

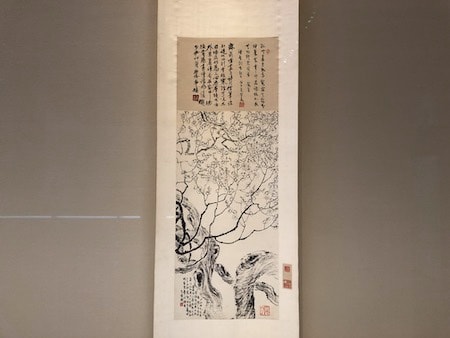

「墨梅図」 1917年 北京画院

「墨梅図」は水墨のみで白梅を表した一枚で、細い枝に無数の梅を咲かせていました。身をよじらせた幹の表現も特徴的で、白石は同郷の篆刻家であった友人の誕生日を祝って描きました。

「菊花図」 20世紀 北京画院

華やかな黄色が目を引くのが「菊花図」で、素早く、力強い墨線で花弁や葉を描いていました。ちょうど奥の垣根より菊が飛び出してくる構図も躍動感があり、花の生気も感じられました。

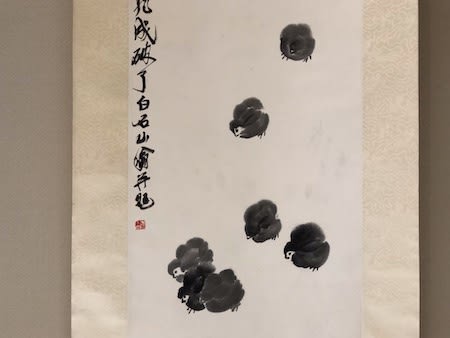

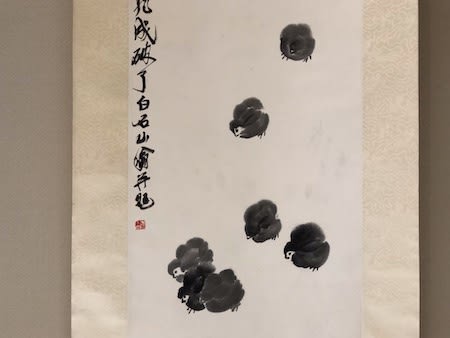

「雛鶏出籠図」(部分) 20世紀 北京画院

白石は水墨の名手と呼んでも差し支えありません。それを示すのが「雛鶏出籠図」で、竹籠から鶏の雛が逃げ出す様子を墨で描いていました。よちよちと歩く雛は実に可愛らしく、墨の滲みを重ねては、ふわふわとした羽毛の質感までを巧みに表していました。

「葡萄松鼠図」(部分) 20世紀 北京画院

また「葡萄松鼠図」も愛らしい一枚で、葡萄の房から実を採っては、互いに奪い合おうとする栗鼠を、瑞々しい墨で表現していました。葡萄の実は淡い紫で塗られていて、墨による葉と絶妙なコントラストを描いていました。葡萄はツルを伸ばし、実を多くつけることから、子孫繁栄を意味したおめでたい植物として知られています。

「松鷹図」 20世紀 北京画院

中国で英雄の象徴とされる鷹を描いた「松鷹図」も力作で、激しい動きを伴う墨で示された松の枝の上に、一羽の鷹が羽を休めていました。やや上目遣いで見やるような仕草も面白く、どことなく人懐っこい表情に見えるかもしれません。実際に白石は師から鳥の描写に際し、「活」、すなわち「躍動感」が大切と教わっていたそうです。それを上手く反映した作品とも言えるのではないでしょうか。

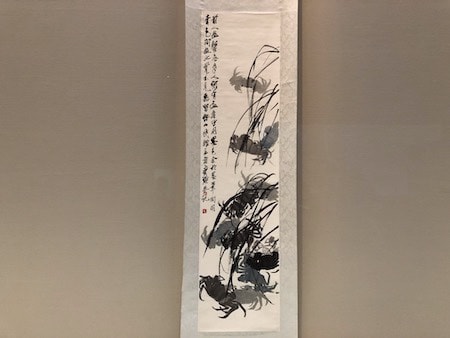

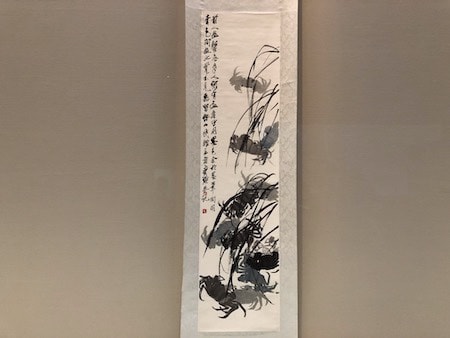

「草蟹図」 20世紀 北京画院

蝦や蟹も白石の得意とした画題でした。その1つが「草蟹図」で、重なり合いながら群れる蟹を、輪郭線を用いず、墨の滲みのみで表現していました。こうした技法は明代の文人画家を継承するとされていて、目をこらすと蟹には青色も加えられていました。農村に生まれた白石は、幼い頃から生き物に親しんでいて、ひしめく蟹はまるで実際に動いているようでした。

「借山図」(第十一図) 1910年 北京画院

山水では「借山図」も目を引きました。白石が中国各地を旅して描いた作品で、様々な景勝地が、余白を多く用いた構図にて表現されていました。こうした余白のある作風は、白石山水画の特徴でもあり、のちの「双肇楼図」でも見ることが出来ました。なお「借山」とは、白石の故郷の湖南省に構えた書斎の号に因んでいるそうです。

「蝉図(画稿)」(拡大) 20世紀 北京画院

大らかとものびやかとも受け取れる白石の作風ですが、一転して実に細密な描写を見るものもありました。それが昆虫を描いた作品で、熊蜂やバッタ、はたまた蝉などを極めて写実的に写していました。

「飛蝗図(画稿)」(拡大) 20世紀 北京画院

その視点はもはや博物学的と言っても良いほどで、まるで図鑑の1ページを前にしているかのようでした。白石は常に虫を観察し、触覚の形状や羽の文様などを捉えては、写すことを楽しんでいたと伝えられています。

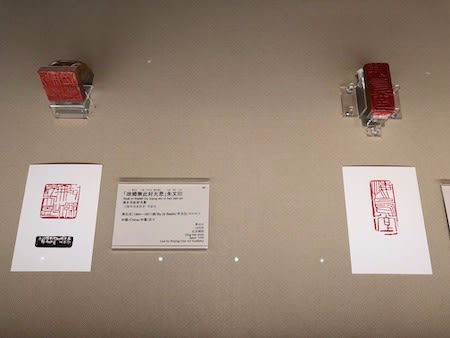

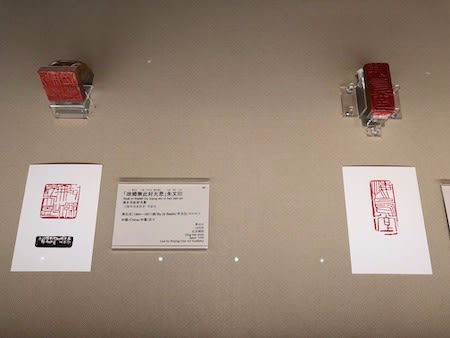

左:「故郷無此好天恩」朱文印 1930年 北京画院

白石は、詩、書、画、印の4分野に通じた、「四絶」と称さました。中でも篆刻には若い頃から興味を持っていて、先人に学びながら、独自の字体や刀法を確立しました。そこにはかつての大工や指物師の経験も活かされていて、力強い刻刀を用いつつ、剛直な刻線を特徴としていました。

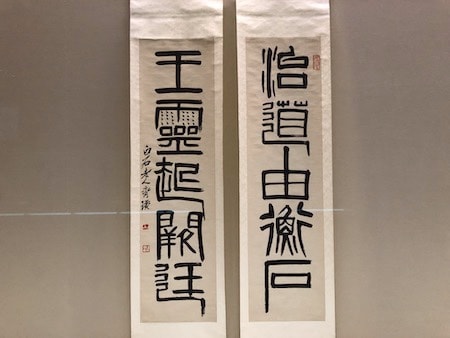

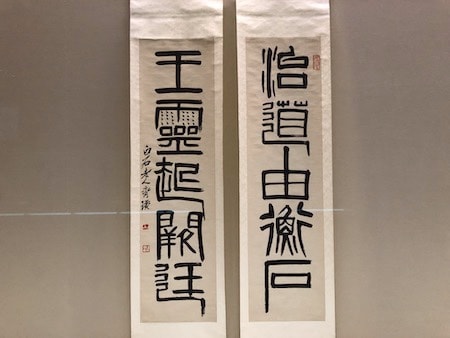

「篆書五言聯」 20世紀 北京画院

最後に展示替えの情報です。出展は120点超にも及びますが、一部の資料を除き、前後期で全ての作品が入れ替わります。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」

前期:2018年10月30日(火)~11月25日(日)

後期:2018年11月27日(火)~12月25日(火)

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」会場風景

会場は東洋館4階の第8室です。平成館の特別展ではありません。よって総合文化展の入場料で観覧出来ます。またデュシャン展と大報恩寺展会期中は、特別展チケットでも観覧可能です。

写真では、墨や色彩の細かなニュアンスが伝わりませんが、全作品の撮影も出来ました。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」会場入口

後期も行くつもりです。12月25日まで開催されています。おすすめします。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」 東京国立博物館・東洋館8室(@TNM_PR)

会期:10月30日(火) ~12月25日(火)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜、10月31日(水)、11月1日(木)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し12月24日(月・休)は開館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展チケットでも観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」

10/30~12/25

東京国立博物館・東洋館8室で開催中の「中国近代絵画の巨匠 斉白石」を見てきました。

1864年に湖南省の農村に生まれた斉白石は、大工や指物師として生計を立てつつ、絵の才能を開花させ、画家の道を歩みました。そして40歳の頃に全国各地を旅行し、60歳になって北京に拠点を定めては、大家として成功を収めました。今では、中国で最も有名な画家の1人とも呼ばれています。

その斉白石の作品が、北京画院よりまとめてやって来ました。北京画院とは、1957年に設立された中国で最も古く、規模の大きい近代美術アカデミーで、斉白石は初代名誉院長に迎えられました。

「桃花源図」 1938年 北京画院

冒頭から魅惑的な作品が待ち構えていました。それが「桃花源図」で、深い山の連なる光景を、清代の文人山水画の形式で表現していました。山の合間には草庵もあり、水辺には小さな橋も架かっていましたが、人の気配は感じられず、静寂に包まれていました。ともかく樹木の紅が瑞々しく、色彩感に秀でていて、全くジャンルは異なるものの、まるで印象派絵画を前にしているような感覚に陥りました。

「墨梅図」 1917年 北京画院

「墨梅図」は水墨のみで白梅を表した一枚で、細い枝に無数の梅を咲かせていました。身をよじらせた幹の表現も特徴的で、白石は同郷の篆刻家であった友人の誕生日を祝って描きました。

「菊花図」 20世紀 北京画院

華やかな黄色が目を引くのが「菊花図」で、素早く、力強い墨線で花弁や葉を描いていました。ちょうど奥の垣根より菊が飛び出してくる構図も躍動感があり、花の生気も感じられました。

「雛鶏出籠図」(部分) 20世紀 北京画院

白石は水墨の名手と呼んでも差し支えありません。それを示すのが「雛鶏出籠図」で、竹籠から鶏の雛が逃げ出す様子を墨で描いていました。よちよちと歩く雛は実に可愛らしく、墨の滲みを重ねては、ふわふわとした羽毛の質感までを巧みに表していました。

「葡萄松鼠図」(部分) 20世紀 北京画院

また「葡萄松鼠図」も愛らしい一枚で、葡萄の房から実を採っては、互いに奪い合おうとする栗鼠を、瑞々しい墨で表現していました。葡萄の実は淡い紫で塗られていて、墨による葉と絶妙なコントラストを描いていました。葡萄はツルを伸ばし、実を多くつけることから、子孫繁栄を意味したおめでたい植物として知られています。

「松鷹図」 20世紀 北京画院

中国で英雄の象徴とされる鷹を描いた「松鷹図」も力作で、激しい動きを伴う墨で示された松の枝の上に、一羽の鷹が羽を休めていました。やや上目遣いで見やるような仕草も面白く、どことなく人懐っこい表情に見えるかもしれません。実際に白石は師から鳥の描写に際し、「活」、すなわち「躍動感」が大切と教わっていたそうです。それを上手く反映した作品とも言えるのではないでしょうか。

「草蟹図」 20世紀 北京画院

蝦や蟹も白石の得意とした画題でした。その1つが「草蟹図」で、重なり合いながら群れる蟹を、輪郭線を用いず、墨の滲みのみで表現していました。こうした技法は明代の文人画家を継承するとされていて、目をこらすと蟹には青色も加えられていました。農村に生まれた白石は、幼い頃から生き物に親しんでいて、ひしめく蟹はまるで実際に動いているようでした。

「借山図」(第十一図) 1910年 北京画院

山水では「借山図」も目を引きました。白石が中国各地を旅して描いた作品で、様々な景勝地が、余白を多く用いた構図にて表現されていました。こうした余白のある作風は、白石山水画の特徴でもあり、のちの「双肇楼図」でも見ることが出来ました。なお「借山」とは、白石の故郷の湖南省に構えた書斎の号に因んでいるそうです。

「蝉図(画稿)」(拡大) 20世紀 北京画院

大らかとものびやかとも受け取れる白石の作風ですが、一転して実に細密な描写を見るものもありました。それが昆虫を描いた作品で、熊蜂やバッタ、はたまた蝉などを極めて写実的に写していました。

「飛蝗図(画稿)」(拡大) 20世紀 北京画院

その視点はもはや博物学的と言っても良いほどで、まるで図鑑の1ページを前にしているかのようでした。白石は常に虫を観察し、触覚の形状や羽の文様などを捉えては、写すことを楽しんでいたと伝えられています。

左:「故郷無此好天恩」朱文印 1930年 北京画院

白石は、詩、書、画、印の4分野に通じた、「四絶」と称さました。中でも篆刻には若い頃から興味を持っていて、先人に学びながら、独自の字体や刀法を確立しました。そこにはかつての大工や指物師の経験も活かされていて、力強い刻刀を用いつつ、剛直な刻線を特徴としていました。

「篆書五言聯」 20世紀 北京画院

最後に展示替えの情報です。出展は120点超にも及びますが、一部の資料を除き、前後期で全ての作品が入れ替わります。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」

前期:2018年10月30日(火)~11月25日(日)

後期:2018年11月27日(火)~12月25日(火)

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」会場風景

会場は東洋館4階の第8室です。平成館の特別展ではありません。よって総合文化展の入場料で観覧出来ます。またデュシャン展と大報恩寺展会期中は、特別展チケットでも観覧可能です。

【本日開幕】特別企画「中国近代絵画の巨匠 斉白石」が始まります。日本初公開となる北京画院の所蔵品を通じて中国近代絵画の巨匠、 #斉白石 の人と芸術を紹介する本展を、お見逃しなく。12/25まで(前後期で展示替あり)、総合文化展料金でご覧いただけます。 #QiBaishi https://t.co/znnnXbvrev pic.twitter.com/TyQorCnHIJ

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2018年10月30日

写真では、墨や色彩の細かなニュアンスが伝わりませんが、全作品の撮影も出来ました。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」会場入口

後期も行くつもりです。12月25日まで開催されています。おすすめします。

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」 東京国立博物館・東洋館8室(@TNM_PR)

会期:10月30日(火) ~12月25日(火)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜、10月31日(水)、11月1日(木)は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し12月24日(月・休)は開館。

料金:一般620(520)円、大学生410(310)円、高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*特別展チケットでも観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )