都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」 足立区立郷土博物館

足立区立郷土博物館

「文化遺産調査特別展 大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」

2018/10/30〜2019/2/11

足立区立郷土博物館で開催中の「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」を見てきました。

江戸時代、宿場町として栄えた千住には、隅田川を挟んだ下谷や吉原などの文人墨客が集い、様々な芸術文化が花開きました。

そうした千住に関した芸術を俯瞰するのが、「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」で、酒井抱一にはじまり、同地で活動した建部巣兆や村越其栄に向栄、さらに明治以降の柴田是真や河鍋暁斎らの作品が紹介されていました。いずれもが千住の地にて近世後期より続く医家、名倉家のコレクションで、そもそも「大千住」の名も、名倉家と親交のあった森鴎外が、小説「カズイスチカ」の中で用いた、千住地域を示す言葉でした。

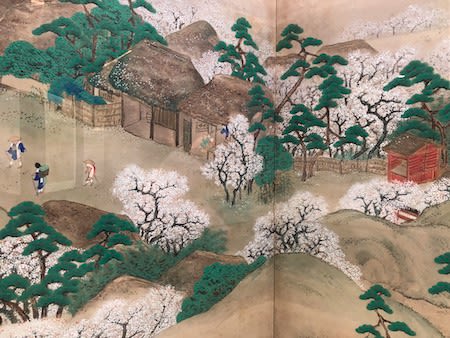

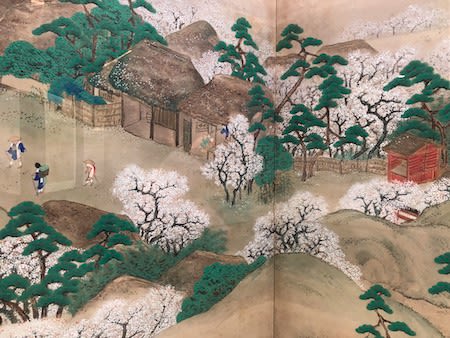

建部巣兆「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

建部巣兆の「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」が華やかでした。右に桜の咲く吉野山を描き、左に紅葉に染まる秋の竜田川を表した屏風で、濃淡を活かした色彩にて、野山の景色を牧歌的に示していました。

建部巣兆「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」(部分) 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

全体としては大らかでありながらも、目を凝らすと、意外なほど緻密で、人の姿を細かく表すだけでなく、桜の花びらの一枚一枚を色の粒で描いていました。建部巣兆は、千住の関屋に庵を構え、下谷の亀田鵬斎や酒井抱一らの文人と交流し、俳画を多く残しました。

村越其栄「紅葉鹿図屏風」 江戸時代後期 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

村越其栄の「紅葉鹿図屏風」にも目を引かれました。二曲一隻の屏風の中央には、鳴き声をあげる大きな牝鹿がいて、右手には葉を紅色に染めた大樹があり、足元には水が流れていました。樹木にはたらし込みが用いられている一方、水には金泥の紋様も描かれていて、どこか抱一の「夏秋草図屏風」に近しいかもしれません。なお画面はやや黒ずんでいましたが、素地は銀であり、同じく銀を得意とした江戸琳派の系譜を伺えるものがありました。村越其栄は其一の門弟で、元は下谷で活動していたものの、のちに千住へ移り、琳派の絵師として活動しました。

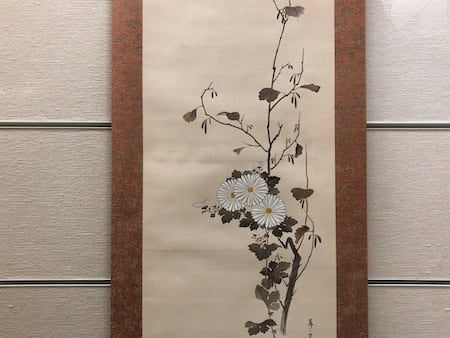

村越向栄「月次景物図」 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

其栄の子、向栄にも美しい作品がありました。それが「月次景物図」で、抱一の「十二ヶ月花鳥図」ならぬ、一年の四季を、12枚の軸画に描いていました。(前期は7〜12月、後期は1〜6月を展示。)

村越向栄「月次景物図」(部分) 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

いずれの草花も色鮮やかで、情感も豊かでしたが、例えば鳥居を大胆にトリミングしたり、竹の立体感を強調するなど、随所に其一の画風を思わせる面もありました。

村越向栄「月次景物図」(部分) 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

この「月次景物図」は、古くから名倉家にあったものの、表装されることなく、全てはまくりのまま保管されていたそうです。実際、同家の作品はまくりの状態が多いため、特別な貴重品としてではなく、日常的な作品として扱われていたのではないかとも指摘されています。

歌川国芳「渡辺綱図」 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

千住には、国芳をはじめ、北斎門下の昇亭北寿らの浮世絵師も足跡を残しました。中でも名倉家に多く伝わるのは役者絵で、国芳の「渡辺綱図」や豊原国周の「新古歌舞伎十八番」などが展示されていました。名倉家は接骨医として名高く、役者との直接的な繋がりがあったと考えられています。

右:「名倉彌一像」 明治時代 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

展示は江戸時代だけに留まりません。明治時代に入ると、名倉家では、代々の号した「素朴」の名と医業を継承した四代彌一が、画壇や俳壇だけでなく、政財界の人物と関わっては、多くの人脈を築きました。

その一人が岡倉天心で、彼が評議員を務めた1893年のシカゴ万国博覧会では、「鳳凰殿」の国内での事前公開に彌一を案内しました。また是真も名倉家と関係が深く、いくつかの作品を残しました。戯画題の墨合戦を、六歌仙の喧嘩に置き換えた「六歌仙墨戦図」が目立っていたかもしれません。

「名倉素朴翁還暦祝賀色紙帖」 明治32(1899)年 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

彌一の幅広い交友関係は、「名倉素朴翁還暦祝賀色紙帖」からして明らかでした。これはタイトルが示す通り、彌一が還暦に際し、多くの友人が書画を寄せた色紙帖で、そこには横山大観、菱田春草、川端玉堂らといった日本画家が画を提供している上、歌舞伎役者の五代目尾上菊五郎が俳諧を記し、さらには時の大蔵大臣を務めた松方正義も書を認めました。

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」会場風景

手狭なスペースではありますが、そもそも資料考証が大変に綿密で、解説も細かく、千住に築かれた文人ネットワークを良く知ることが出来ました。カタログも論考、図版ともに充実しています。好企画と言えそうです。

河鍋暁斎「鴉図」 明治4(1871)年以降 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

一部の作品と資料に展示替えがあります。

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」出展リスト(PDF)

前期:2018年10月30日(火)〜12月23日(日・祝)

後期:2019年1月4日(金)〜2月11日(月・祝)

本展は、2011年より足立区の区政80周年記念事業の一環として進められた文化遺産調査に因んだもので、これまでにも「足立の仏像展」(2012年)、「大千住展 町の繁栄と祝祭」(2013年)、「美と知性の宝庫 足立」(2016年)などが開催されてきました。また今回の名倉家の資料については、2014年より調査がはじめられ、現在も続けられているそうです。

「足立区郷土博物館」正面風景

最後にアクセスの情報です。足立区郷土博物館は区内東部の大谷田に位置します。最寄りは東京メトロ千代田線の北綾瀬駅ですが、1.7キロほどあり、歩くと20分超はかかります。よってJR常磐線の亀有駅から東武バスが便利です。北口から八潮駅南口行きバスに乗車すると、おおよそ10分弱で、博物館の目の前にあるバス停に到着します。(1時間に3〜4本程度。)

博物館裏の東淵江公園。回遊式の日本庭園です。

台数が限定されるものの、駐車場もありました。そちらを利用するのも良いかもしれません。

撮影が出来ました。2019年2月11日まで開催されています。

「文化遺産調査特別展 大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで―」 足立区立郷土博物館

会期:2018年10月30日(火)〜2019年2月11日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し月曜が休日の場合は開館、翌火曜は休館。年末年始(12/25〜28)。

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人(高校生以上)200円、団体(20名以上)100円。

*70歳以上は無料。

*毎月第2・第3土曜日は無料公開日。

場所:足立区大谷田5-20-1

交通:JR亀有駅北口から東武バス八潮駅南口行、足立郷土博物館下車徒歩1分。もしくは東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。東京メトロ千代田線綾瀬駅西口から東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。駐車場有。

「文化遺産調査特別展 大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」

2018/10/30〜2019/2/11

足立区立郷土博物館で開催中の「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」を見てきました。

江戸時代、宿場町として栄えた千住には、隅田川を挟んだ下谷や吉原などの文人墨客が集い、様々な芸術文化が花開きました。

そうした千住に関した芸術を俯瞰するのが、「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」で、酒井抱一にはじまり、同地で活動した建部巣兆や村越其栄に向栄、さらに明治以降の柴田是真や河鍋暁斎らの作品が紹介されていました。いずれもが千住の地にて近世後期より続く医家、名倉家のコレクションで、そもそも「大千住」の名も、名倉家と親交のあった森鴎外が、小説「カズイスチカ」の中で用いた、千住地域を示す言葉でした。

建部巣兆「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

建部巣兆の「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」が華やかでした。右に桜の咲く吉野山を描き、左に紅葉に染まる秋の竜田川を表した屏風で、濃淡を活かした色彩にて、野山の景色を牧歌的に示していました。

建部巣兆「吉野山桜竜田川紅葉図屏風」(部分) 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

全体としては大らかでありながらも、目を凝らすと、意外なほど緻密で、人の姿を細かく表すだけでなく、桜の花びらの一枚一枚を色の粒で描いていました。建部巣兆は、千住の関屋に庵を構え、下谷の亀田鵬斎や酒井抱一らの文人と交流し、俳画を多く残しました。

村越其栄「紅葉鹿図屏風」 江戸時代後期 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

村越其栄の「紅葉鹿図屏風」にも目を引かれました。二曲一隻の屏風の中央には、鳴き声をあげる大きな牝鹿がいて、右手には葉を紅色に染めた大樹があり、足元には水が流れていました。樹木にはたらし込みが用いられている一方、水には金泥の紋様も描かれていて、どこか抱一の「夏秋草図屏風」に近しいかもしれません。なお画面はやや黒ずんでいましたが、素地は銀であり、同じく銀を得意とした江戸琳派の系譜を伺えるものがありました。村越其栄は其一の門弟で、元は下谷で活動していたものの、のちに千住へ移り、琳派の絵師として活動しました。

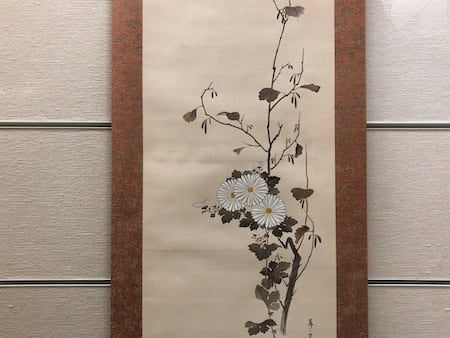

村越向栄「月次景物図」 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

其栄の子、向栄にも美しい作品がありました。それが「月次景物図」で、抱一の「十二ヶ月花鳥図」ならぬ、一年の四季を、12枚の軸画に描いていました。(前期は7〜12月、後期は1〜6月を展示。)

村越向栄「月次景物図」(部分) 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

いずれの草花も色鮮やかで、情感も豊かでしたが、例えば鳥居を大胆にトリミングしたり、竹の立体感を強調するなど、随所に其一の画風を思わせる面もありました。

村越向栄「月次景物図」(部分) 明治時代 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

この「月次景物図」は、古くから名倉家にあったものの、表装されることなく、全てはまくりのまま保管されていたそうです。実際、同家の作品はまくりの状態が多いため、特別な貴重品としてではなく、日常的な作品として扱われていたのではないかとも指摘されています。

歌川国芳「渡辺綱図」 江戸時代後期 足立区郷土博物館(名倉家寄贈)

千住には、国芳をはじめ、北斎門下の昇亭北寿らの浮世絵師も足跡を残しました。中でも名倉家に多く伝わるのは役者絵で、国芳の「渡辺綱図」や豊原国周の「新古歌舞伎十八番」などが展示されていました。名倉家は接骨医として名高く、役者との直接的な繋がりがあったと考えられています。

右:「名倉彌一像」 明治時代 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

展示は江戸時代だけに留まりません。明治時代に入ると、名倉家では、代々の号した「素朴」の名と医業を継承した四代彌一が、画壇や俳壇だけでなく、政財界の人物と関わっては、多くの人脈を築きました。

その一人が岡倉天心で、彼が評議員を務めた1893年のシカゴ万国博覧会では、「鳳凰殿」の国内での事前公開に彌一を案内しました。また是真も名倉家と関係が深く、いくつかの作品を残しました。戯画題の墨合戦を、六歌仙の喧嘩に置き換えた「六歌仙墨戦図」が目立っていたかもしれません。

「名倉素朴翁還暦祝賀色紙帖」 明治32(1899)年 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

彌一の幅広い交友関係は、「名倉素朴翁還暦祝賀色紙帖」からして明らかでした。これはタイトルが示す通り、彌一が還暦に際し、多くの友人が書画を寄せた色紙帖で、そこには横山大観、菱田春草、川端玉堂らといった日本画家が画を提供している上、歌舞伎役者の五代目尾上菊五郎が俳諧を記し、さらには時の大蔵大臣を務めた松方正義も書を認めました。

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」会場風景

手狭なスペースではありますが、そもそも資料考証が大変に綿密で、解説も細かく、千住に築かれた文人ネットワークを良く知ることが出来ました。カタログも論考、図版ともに充実しています。好企画と言えそうです。

河鍋暁斎「鴉図」 明治4(1871)年以降 名倉家資料(足立区郷土博物館寄託)

一部の作品と資料に展示替えがあります。

「大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで」出展リスト(PDF)

前期:2018年10月30日(火)〜12月23日(日・祝)

後期:2019年1月4日(金)〜2月11日(月・祝)

本展は、2011年より足立区の区政80周年記念事業の一環として進められた文化遺産調査に因んだもので、これまでにも「足立の仏像展」(2012年)、「大千住展 町の繁栄と祝祭」(2013年)、「美と知性の宝庫 足立」(2016年)などが開催されてきました。また今回の名倉家の資料については、2014年より調査がはじめられ、現在も続けられているそうです。

「足立区郷土博物館」正面風景

最後にアクセスの情報です。足立区郷土博物館は区内東部の大谷田に位置します。最寄りは東京メトロ千代田線の北綾瀬駅ですが、1.7キロほどあり、歩くと20分超はかかります。よってJR常磐線の亀有駅から東武バスが便利です。北口から八潮駅南口行きバスに乗車すると、おおよそ10分弱で、博物館の目の前にあるバス停に到着します。(1時間に3〜4本程度。)

博物館裏の東淵江公園。回遊式の日本庭園です。

台数が限定されるものの、駐車場もありました。そちらを利用するのも良いかもしれません。

こんにちは!郷土博物館です。当館の一般公開を開始したのは、32年前の今日のこと。おかげさまで毎日楽しくお客様をお迎えしています。博物館のこと、これからも可愛がってくださいね。よろしくお願いします。(*'_'*)oO○(32年も経つと、石銘板から草が生えるんだなあ) https://t.co/mmBoZsjopa pic.twitter.com/PhAW7JdpU6

— 足立区役所 (@adachi_city) 2018年11月3日

撮影が出来ました。2019年2月11日まで開催されています。

「文化遺産調査特別展 大千住 美の系譜―酒井抱一から岡倉天心まで―」 足立区立郷土博物館

会期:2018年10月30日(火)〜2019年2月11日(月・祝)

休館:毎週月曜日。但し月曜が休日の場合は開館、翌火曜は休館。年末年始(12/25〜28)。

時間:9:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人(高校生以上)200円、団体(20名以上)100円。

*70歳以上は無料。

*毎月第2・第3土曜日は無料公開日。

場所:足立区大谷田5-20-1

交通:JR亀有駅北口から東武バス八潮駅南口行、足立郷土博物館下車徒歩1分。もしくは東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。東京メトロ千代田線綾瀬駅西口から東武バス六ツ木都住行、東渕江庭園下車徒歩4分。駐車場有。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )