都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

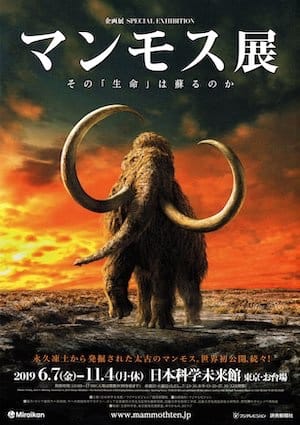

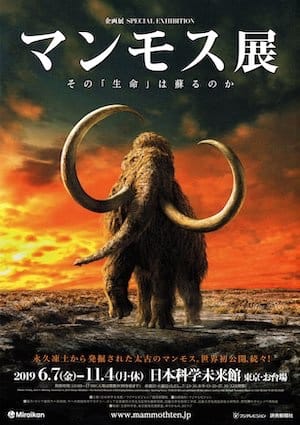

「マンモス展」 日本科学未来館

日本科学未来館

「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」

2019/6/7~11/4

日本科学未来館で開催中の「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」を見てきました。

近年、シベリアでは、地球温暖化などの影響により永久凍土が溶け出し、その中から冷凍状態にあるマンモスが数多く発掘されてきました。

そのマンモスの冷凍標本が海を越えて日本へとやってきました。またマンモスだけでなく、約1万年前前後の仔イヌやユカギルバイソンなど、ここ10年前後に発掘された同時代の動物の冷凍標本も合わせて公開されていました。

チュラプチンスキーの「ケナガマンモス」の骨格標本

さて漠然としたイメージこそ頭の中にあるマンモスですが、そもそも生態しかり、一体どのような動物であったのかは、必ずしも深く理解されているとは言えないかもしれません。そこで会場では、まず「はじめてのマンモス」と題し、マンモスの進化のプロセスをはじめ、現在のゾウとの関係、さらには世界的な種の移動のあり方などを詳細に解説していました。

「ケナガマンモス」の頭骨と下顎骨 後期更新世 サハ共和国 *発掘年:2013年

続く「マンモスを見てみよう」では、マンモスの化石標本を通し、マンモスの食物や捕食の在り方、または体を覆う毛の機能などを紹介し、マンモスの全貌について事細かに触れていました。これほどマンモスに詳しくなれる展示はほかにないかもしれません。

「ケナガマンモスの毛」 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

また本物のケナガマンモスの毛に触れられるコーナーでは、想像以上にごわごわして弾力のある毛の感触をダイレクトに確かめることも出来ました。まさかマンモスに触れるとは夢にも思いませんでした。

左:「ヤナRHS遺跡の骨角器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2012年7月〜8月

右:「ヤナRHS遺跡の石器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2010年〜2012年

人類とマンモスとの関係は古く、今から4万~3万年前に出会ったとされています。そしてシベリアでは、人類は徒党を組んでマンモスを狩っては、肉を食し、骨や皮を用いてテントに似た住処を築いていました。また牙は、武器や生活用具にしたり、装飾品に加工していました。実際に、武器の刺さった状態のマンモスの骨が発掘されているそうです。

マンモスの生息域は極めて広く、一時はシベリアからヨーロッパ、アジア、北米にまで繁栄していましたが、約1万年前にほぼ姿を消し、最後にシベリアに残っていた種も約4000年前に絶滅しました。その原因は、環境の変化や人類の乱獲など、諸説存在していますが、必ずしも決定的な要因は明らかではありません。むしろ様々な出来事が複合的に関係し、マンモスが途絶えたと考えた方が良いのかもしれません。

いよいよ展示中盤より姿を現すのが、マンモスをはじめとした冷凍標本で、マイナス20度を保つ特製のガラスケースの中に入れられていました。いずれも2011年から2018年にかけて、ロシア連邦のサハ共和国から発掘された標本で、9300年前のユカギルバイソンや、3万1150年前のケナガマンモスの皮膚など、世界初公開の標本も少なくありませんでした。

上:「ケナガマンモスの皮膚」冷凍標本 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

下:仔ウマ「フジ」冷凍標本 41000〜42000年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月

そのケナガマンモスの皮膚は、後脚の付け根から尻にかけての部分とされていて、マンモスの皮膚の色と毛穴までを留めた冷凍標本でした。そして同じく世界初公開の仔ウマ「フジ」も保存状態の良い標本で、2018年に4万1000~4万2000年前の地層より発掘されました。おおよそ生後2週間から1ヶ月程度の個体と考えられています。

「ケナガマンモスの鼻」冷凍標本 32700年前 サハ共和国 *発掘年:2013年9月

マンモスの鼻も目玉の1つかもしれません。一般的に鼻は、骨のない柔らかな組織であるため、死亡後に腐食してしまうことが殆どですが、この個体は死後、恐らくはすぐ凍りついたため、組織に至るまで良好な状態で保存されました。3万年前以上の標本とはとても思えません。

「ユカギルバイソン」冷凍標本 9300年前 サハ共和国 *発掘年:2011年8月

さらに9300年前のユカギルバイソンも見どころではないでしょうか。推定年齢は4歳前後で、生なしくさえある皮膚を見せていますが、胃の中から花粉の化石などが見つかり、そこから当時の食物、ひいては植生なども解明されました。マンモスなどの冷凍標本を研究することで、個体の生態だけでなく、動物の置かれていた自然環境も明らかになったわけでした。

さて一連の骨格、ないし冷凍標本だけを見るだけでも、十分に楽しめる内容でしたが、何も「マンモスの標本が凄い。」に留まる展示ではありませんでした。と言うのも、「マンモス復活プロジェクト」と題し、最近の日米の生命科学を踏まえながら、マンモスを現代に蘇らせようとする研究について紹介していたからでした。

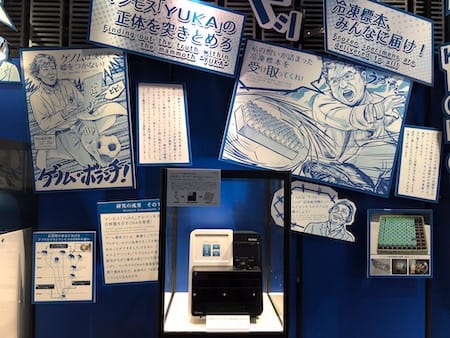

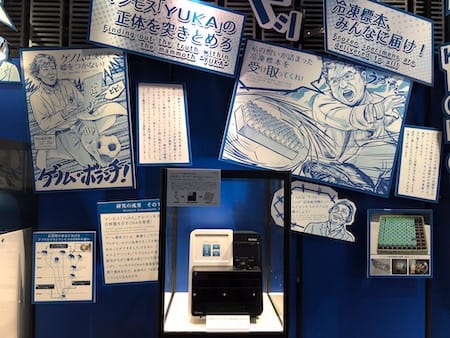

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

具体的には2019年3月、近畿大学などのチームが発表した内容で、ほぼ全身が完全な状態で発掘された冷凍マンモスの細胞核をマウスの卵子に注入したところ、細胞分裂の直前の状態になったとされる研究成果でした。もちろん不完全であったものの、「より状態の細胞核を入手出来れば」(解説より)、いわば分裂も可能であると考えられています。

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

一連の研究は、漫画イラストを盛り込んだパネルで丁寧に説明されていた一方、絶滅種を復活させることについて危惧する指摘もあり、科学技術と生命倫理の双方の観点から、マンモス研究の最前線を紹介する展示になっていました。極めて深いテーマではないでしょうか。

「ユカギルマンモス」復元模型

会場内は思いの外にスムーズで、冷凍標本を見学する際も並ぶことはありませんでした。とは言え、何かと知名度のあるマンモスのことです。今回の展覧会のラストに登場し、ハイライトを飾ったユカギルマンモスの冷凍標本も、かつて出展された「愛・地球博」にて大変な行列を呼びました。その再来とまではいかないかもしれませんが、ひょっとすると夏休みにかけて混み合うかもしれません。なお現在も、土日を中心にチケットブースに待ち時間が発生しています。各プレイガイドで事前に用意しておくのが良さそうです。

「ユカギルマンモス」1/1レプリカ

マンモスの生態から、冷凍標本、そしてクローン技術など、マンモス過去と現在、そして未来が時間を追って展開していきます。マンモスについて理解を深めるとともに、生命倫理の問題について考える機会と呼んで差し支えありません。

一部を除き、撮影も可能です。11月4日まで開催されています。おすすめします。

「企画展 マンモス展 その『生命』は蘇るのか」(@mammothten) 日本科学未来館(@miraikan)

会期:2019年6月7日(金)~11月4日(月・休)

休館:火曜日。但し7/23、7/30、8/6、8/13、8/20、8/27、10/22は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:19歳以上1800(1600)円、小学生~18歳以下1400(1300)円。3歳~小学生未満900(800)円。

*( )は8名以上の団体料金。

*常設展観覧料を含む。

住所:江東区青海2-3-6

交通:新交通ゆりかもめ船の科学館駅、テレコムセンター駅より徒歩約5分。東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅より徒歩約15分。

「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」

2019/6/7~11/4

日本科学未来館で開催中の「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」を見てきました。

近年、シベリアでは、地球温暖化などの影響により永久凍土が溶け出し、その中から冷凍状態にあるマンモスが数多く発掘されてきました。

そのマンモスの冷凍標本が海を越えて日本へとやってきました。またマンモスだけでなく、約1万年前前後の仔イヌやユカギルバイソンなど、ここ10年前後に発掘された同時代の動物の冷凍標本も合わせて公開されていました。

チュラプチンスキーの「ケナガマンモス」の骨格標本

さて漠然としたイメージこそ頭の中にあるマンモスですが、そもそも生態しかり、一体どのような動物であったのかは、必ずしも深く理解されているとは言えないかもしれません。そこで会場では、まず「はじめてのマンモス」と題し、マンモスの進化のプロセスをはじめ、現在のゾウとの関係、さらには世界的な種の移動のあり方などを詳細に解説していました。

「ケナガマンモス」の頭骨と下顎骨 後期更新世 サハ共和国 *発掘年:2013年

続く「マンモスを見てみよう」では、マンモスの化石標本を通し、マンモスの食物や捕食の在り方、または体を覆う毛の機能などを紹介し、マンモスの全貌について事細かに触れていました。これほどマンモスに詳しくなれる展示はほかにないかもしれません。

「ケナガマンモスの毛」 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

また本物のケナガマンモスの毛に触れられるコーナーでは、想像以上にごわごわして弾力のある毛の感触をダイレクトに確かめることも出来ました。まさかマンモスに触れるとは夢にも思いませんでした。

左:「ヤナRHS遺跡の骨角器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2012年7月〜8月

右:「ヤナRHS遺跡の石器」 27000年〜30000年前 サハ共和国 *発掘年:2010年〜2012年

人類とマンモスとの関係は古く、今から4万~3万年前に出会ったとされています。そしてシベリアでは、人類は徒党を組んでマンモスを狩っては、肉を食し、骨や皮を用いてテントに似た住処を築いていました。また牙は、武器や生活用具にしたり、装飾品に加工していました。実際に、武器の刺さった状態のマンモスの骨が発掘されているそうです。

マンモスの生息域は極めて広く、一時はシベリアからヨーロッパ、アジア、北米にまで繁栄していましたが、約1万年前にほぼ姿を消し、最後にシベリアに残っていた種も約4000年前に絶滅しました。その原因は、環境の変化や人類の乱獲など、諸説存在していますが、必ずしも決定的な要因は明らかではありません。むしろ様々な出来事が複合的に関係し、マンモスが途絶えたと考えた方が良いのかもしれません。

いよいよ展示中盤より姿を現すのが、マンモスをはじめとした冷凍標本で、マイナス20度を保つ特製のガラスケースの中に入れられていました。いずれも2011年から2018年にかけて、ロシア連邦のサハ共和国から発掘された標本で、9300年前のユカギルバイソンや、3万1150年前のケナガマンモスの皮膚など、世界初公開の標本も少なくありませんでした。

上:「ケナガマンモスの皮膚」冷凍標本 31150年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月12日

下:仔ウマ「フジ」冷凍標本 41000〜42000年前 サハ共和国 *発掘年:2018年8月

そのケナガマンモスの皮膚は、後脚の付け根から尻にかけての部分とされていて、マンモスの皮膚の色と毛穴までを留めた冷凍標本でした。そして同じく世界初公開の仔ウマ「フジ」も保存状態の良い標本で、2018年に4万1000~4万2000年前の地層より発掘されました。おおよそ生後2週間から1ヶ月程度の個体と考えられています。

「ケナガマンモスの鼻」冷凍標本 32700年前 サハ共和国 *発掘年:2013年9月

マンモスの鼻も目玉の1つかもしれません。一般的に鼻は、骨のない柔らかな組織であるため、死亡後に腐食してしまうことが殆どですが、この個体は死後、恐らくはすぐ凍りついたため、組織に至るまで良好な状態で保存されました。3万年前以上の標本とはとても思えません。

「ユカギルバイソン」冷凍標本 9300年前 サハ共和国 *発掘年:2011年8月

さらに9300年前のユカギルバイソンも見どころではないでしょうか。推定年齢は4歳前後で、生なしくさえある皮膚を見せていますが、胃の中から花粉の化石などが見つかり、そこから当時の食物、ひいては植生なども解明されました。マンモスなどの冷凍標本を研究することで、個体の生態だけでなく、動物の置かれていた自然環境も明らかになったわけでした。

さて一連の骨格、ないし冷凍標本だけを見るだけでも、十分に楽しめる内容でしたが、何も「マンモスの標本が凄い。」に留まる展示ではありませんでした。と言うのも、「マンモス復活プロジェクト」と題し、最近の日米の生命科学を踏まえながら、マンモスを現代に蘇らせようとする研究について紹介していたからでした。

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

具体的には2019年3月、近畿大学などのチームが発表した内容で、ほぼ全身が完全な状態で発掘された冷凍マンモスの細胞核をマウスの卵子に注入したところ、細胞分裂の直前の状態になったとされる研究成果でした。もちろん不完全であったものの、「より状態の細胞核を入手出来れば」(解説より)、いわば分裂も可能であると考えられています。

「マンモス復活プロジェクト」解説パネル

一連の研究は、漫画イラストを盛り込んだパネルで丁寧に説明されていた一方、絶滅種を復活させることについて危惧する指摘もあり、科学技術と生命倫理の双方の観点から、マンモス研究の最前線を紹介する展示になっていました。極めて深いテーマではないでしょうか。

「ユカギルマンモス」復元模型

会場内は思いの外にスムーズで、冷凍標本を見学する際も並ぶことはありませんでした。とは言え、何かと知名度のあるマンモスのことです。今回の展覧会のラストに登場し、ハイライトを飾ったユカギルマンモスの冷凍標本も、かつて出展された「愛・地球博」にて大変な行列を呼びました。その再来とまではいかないかもしれませんが、ひょっとすると夏休みにかけて混み合うかもしれません。なお現在も、土日を中心にチケットブースに待ち時間が発生しています。各プレイガイドで事前に用意しておくのが良さそうです。

「ユカギルマンモス」1/1レプリカ

マンモスの生態から、冷凍標本、そしてクローン技術など、マンモス過去と現在、そして未来が時間を追って展開していきます。マンモスについて理解を深めるとともに、生命倫理の問題について考える機会と呼んで差し支えありません。

インパクトある広告も話題の日本科学未来館『マンモス展』。まさか、日本でこんなプロジェクトが進行中だとは……!https://t.co/WsKJQCzdJz pic.twitter.com/3wnupy9mxI

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月3日

一部を除き、撮影も可能です。11月4日まで開催されています。おすすめします。

「企画展 マンモス展 その『生命』は蘇るのか」(@mammothten) 日本科学未来館(@miraikan)

会期:2019年6月7日(金)~11月4日(月・休)

休館:火曜日。但し7/23、7/30、8/6、8/13、8/20、8/27、10/22は開館。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:19歳以上1800(1600)円、小学生~18歳以下1400(1300)円。3歳~小学生未満900(800)円。

*( )は8名以上の団体料金。

*常設展観覧料を含む。

住所:江東区青海2-3-6

交通:新交通ゆりかもめ船の科学館駅、テレコムセンター駅より徒歩約5分。東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅より徒歩約15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )