都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

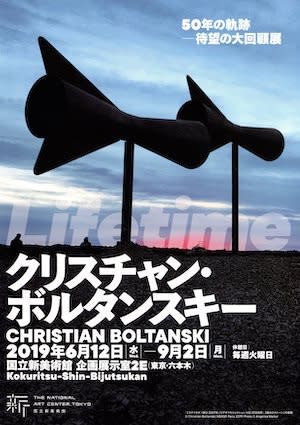

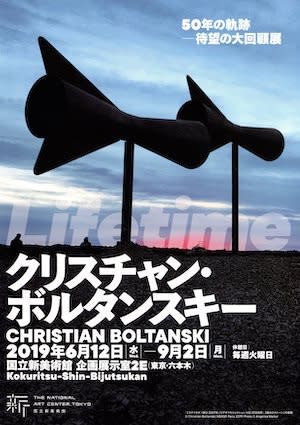

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」 国立新美術館

国立新美術館

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」

2019/6/12~9/2

国立新美術館で開催中の「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」を見て来ました。

1944年にパリで生まれたクリスチャン・ボルタンスキーは、これまでに「集団や個人の記憶」、ないし「宗教や死」(解説より)などを主題としたインスタレーションを手がけてきました。

そのボルタンスキーの過去最大スケールの個展が「Lifetime」で、ボルタンスキーの制作の軌跡を辿るべく、新旧のインスタレーションが、さながら美術館の空間を支配するかのように展開していました。

冒頭、青いLEDによりDépart、「出発」と記したゲートを潜ると現れたのは、ボルタンスキーが1960年代終盤に撮影したキャリア初期の映像作品でした。うち「咳をする男」は、終始、ゴホゴホと咳をする1人の男が映されていて、何とも苦しそうな姿をしていました。これらの作品は、ボルタンスキーの若い頃の絵画とも関係するそうです。

そして匿名の写真からなる「青春時代の記憶」や、ボルタンスキー自身の7歳から60歳までを写した「自画像」などの展示を抜けると、電球の明滅とともに鳴り響く心臓の大きな音が聞こえて来ました。これが世界中の人々の心臓音を保存した豊島の「心臓音のアーカイブ」から提供された、ボスタンスキーの心臓音からなる作品でした。そのドクドクと胸を打つ鼓動を耳にしていると、不思議と人間の体内へ沈み込んでいくような感覚にとらわれるかもしれません。

まるでヨーロッパの古い教会の中へと迷い込んだような錯覚に陥りました。それが複数の「モニュメント」からなる展示室で、いずれも小さなポートレートなどの写真のフレームとともに、電線によって繋がれた電球が光っていました。まさに「瞑想を誘うような雰囲気」(解説より)を醸していて、電球の1つ1つが、死者を慰霊する祭壇を灯すロウソクのようでもありました。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

その教会を後にして、さらに先へと進むと、多くの幽霊が揺れ踊る「幽霊の廊下」が現れました。ちょうど大きなカーテン越しに、ドクロや奇怪な鳥など意を象った幽霊のモチーフが、影絵のように映っていて、まるで日本の百鬼夜行を見るかのようでした。おどろおどろしくも、不思議とコミカルに思えるのも面白いかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「ぼた山」 2015年

「幽霊の廊下」を過ぎると、巨大な黒い山、すなわち「ぼた山」が立ちはだかりました。それは一枚一枚、たくさんの黒い服を積み上げてできた山で、近づけばこそ確かに衣類だと判別できるものの、遠目ではもはや土か金属の塊のようでもあり、個々の服の個性や記憶を伺うことは出来ませんでした。そして山の上にはさも月のごとく、1つのランプが辺りを灯していました。

上:クリスチャン・ボルタンスキー「発言する」 2005年

下:クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

「ぼた山」を取り囲むように靡くのが、100枚以上ものヴェールから成る「スピリット」と呼ばれる作品でした。薄い半透明と思しきの布には、ボルタンスキーの過去作品から取られたイメージが印刷されていて、多くは人の肖像のようでした。一連のヴェールは、ボルタンスキーにとって、彷徨える霊魂を呼び起こすものだとされていました。

クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

ヴェールは揺らめいていて、天井を見やると、シーリングファンから風が送られていることも分かりました。ふと風が頬を撫でる時、ともすると霊魂に接したかのような印象も受けました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(白)」 2017年

映像の「アニミタス(白)」も存在感があったのではないでしょうか。ここでは戸外で多くの風鈴が鳴る光景を、一面の大きなスクリーンに映していて、風鈴は風を受けて終始、互いに合奏するかのようにリンリンと音を響かせていました。ともかくあまりにも真っ白なため、架空の場所にも思えてしまいますが、実際には雪に覆われたカナダ北部の厳しい環境下の土地にて、日の出から日没までの長時間に渡って撮影されました。よって映像の上映時間も10時間に及んでいました。

クリスチャン・ボルタンスキー「ミステリオス」 2017年

「アニミタス(白)」と共に、同じく自然を舞台にしながら、聴覚にも訴える作品がありました。3面スクリーンの映像インスタレーション、「ミステリオス」では、ラッパ状のオブジェより動物の鳴き声のような音が発せられていて、ボルタンスキーはクジラからの反応を期待し、パタゴニアの海辺にてオブジェを設置しました。同地においてクジラは、時間の起源を知る生き物として捉えられているそうです。

鳴き声を背に、頭上に来世と記された「白いモニュメント、来世」を潜ると、たくさんの電球が床で明かりをつけた「黄昏」が広がっていました。しかし実際に電球は、日々、3つずつ消えていき、最後には暗くなるように作られていて、人生の終焉を暗示させていました。

壁に数多くの衣類を吊るした「保存室」にも目を奪われました。おそらくは老若男女、色に用途を問わず、服を吊るしていて、もはや抜け殻のように正気を失っていました。何やら服だけでなく、人の吊るされた光景を連想したのは私だけでしょうか。どこか死を思わせてなりませんでした。

ラストは赤いLEDでArrvéeと表記された作品、すなわち「到着」でした。まさにここには世界各地の人々の記憶をたぐり寄せつつ、生と死、すなわち「Lifetime」こと一生が、各々のインスタレーションを通して示されていたのかもしれません。国立新美術館の空間が、これほど奥深く、さながら異界へと繋がっている洞窟のように感じられたのも初めてでした。

心臓も鼓動や風鈴の響く音、さらには風が緩やかに吹き込まれるような空気の感触が、未だ耳や身体から離れることがありません。暗がりの会場内を縫うようにして進み、「到着」を経て出た時、外が殊更に眩しく映りました。インスタレーションがメインとはいえ、これほど「見る」よりも「体感する」ことに重きを置いた展示も少ないのではないでしょうか。

またボルタンスキーは現在、表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京においても「アニミタス II」と題した個展を行なっています。(9/18まで)

クリスチャン・ボスタンスキー「アニミタス(ささやきの森)」 2016年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

これは国立新美術館にて公開された「アニミタス(白)」と同シリーズの作品で、2面の大型スクリーンを用い、日本の豊島を舞台とした「アニミタス(ささやきの森)」とイスラエルの死海のほとりを捉えた「アニミタス(死せる母たち)」を映していました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(死せる母たち)」 2017年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

ともに「アニミタス(白)」と同様、無数の風鈴が終始、軽やかな音を打ち鳴らしていましたが、床に敷かれた草花の絨毯から草の匂いが漂っていて、より屋外空間を意識させる展示となっていました。エスパスはガラス張りの展示室ゆえに、天候や時間によって光の感覚が変化するため、朝や夕方などの時間帯によって見える景色が異なるかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

最後に巡回の情報です。「クリスチャン・ボルタンスキー - Lifetime」は、先行した国立国際美術館(2019年2月9日~5月6日)より、一部構成と内容を変えた巡回展です。東京展終了後は、長崎県美術館(2019年10月18日~2020年1月5日)へと巡回します。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」展示風景

一部の展示室の撮影が出来ました。(掲載写真は、撮影可能エリアで撮りました。)

2016年の庭園美術館での個展よりも深く心に迫るものを感じました。9月2日まで開催されています。おすすめします。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2019年6月12日(水)~9月2日(月)

休館:火曜日。但し4/30(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は6月は20時まで、7・8月は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*8月10日(土)~8月12日(月・祝)は高校生無料観覧日(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」

2019/6/12~9/2

国立新美術館で開催中の「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」を見て来ました。

1944年にパリで生まれたクリスチャン・ボルタンスキーは、これまでに「集団や個人の記憶」、ないし「宗教や死」(解説より)などを主題としたインスタレーションを手がけてきました。

そのボルタンスキーの過去最大スケールの個展が「Lifetime」で、ボルタンスキーの制作の軌跡を辿るべく、新旧のインスタレーションが、さながら美術館の空間を支配するかのように展開していました。

冒頭、青いLEDによりDépart、「出発」と記したゲートを潜ると現れたのは、ボルタンスキーが1960年代終盤に撮影したキャリア初期の映像作品でした。うち「咳をする男」は、終始、ゴホゴホと咳をする1人の男が映されていて、何とも苦しそうな姿をしていました。これらの作品は、ボルタンスキーの若い頃の絵画とも関係するそうです。

そして匿名の写真からなる「青春時代の記憶」や、ボルタンスキー自身の7歳から60歳までを写した「自画像」などの展示を抜けると、電球の明滅とともに鳴り響く心臓の大きな音が聞こえて来ました。これが世界中の人々の心臓音を保存した豊島の「心臓音のアーカイブ」から提供された、ボスタンスキーの心臓音からなる作品でした。そのドクドクと胸を打つ鼓動を耳にしていると、不思議と人間の体内へ沈み込んでいくような感覚にとらわれるかもしれません。

まるでヨーロッパの古い教会の中へと迷い込んだような錯覚に陥りました。それが複数の「モニュメント」からなる展示室で、いずれも小さなポートレートなどの写真のフレームとともに、電線によって繋がれた電球が光っていました。まさに「瞑想を誘うような雰囲気」(解説より)を醸していて、電球の1つ1つが、死者を慰霊する祭壇を灯すロウソクのようでもありました。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

その教会を後にして、さらに先へと進むと、多くの幽霊が揺れ踊る「幽霊の廊下」が現れました。ちょうど大きなカーテン越しに、ドクロや奇怪な鳥など意を象った幽霊のモチーフが、影絵のように映っていて、まるで日本の百鬼夜行を見るかのようでした。おどろおどろしくも、不思議とコミカルに思えるのも面白いかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「ぼた山」 2015年

「幽霊の廊下」を過ぎると、巨大な黒い山、すなわち「ぼた山」が立ちはだかりました。それは一枚一枚、たくさんの黒い服を積み上げてできた山で、近づけばこそ確かに衣類だと判別できるものの、遠目ではもはや土か金属の塊のようでもあり、個々の服の個性や記憶を伺うことは出来ませんでした。そして山の上にはさも月のごとく、1つのランプが辺りを灯していました。

上:クリスチャン・ボルタンスキー「発言する」 2005年

下:クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

「ぼた山」を取り囲むように靡くのが、100枚以上ものヴェールから成る「スピリット」と呼ばれる作品でした。薄い半透明と思しきの布には、ボルタンスキーの過去作品から取られたイメージが印刷されていて、多くは人の肖像のようでした。一連のヴェールは、ボルタンスキーにとって、彷徨える霊魂を呼び起こすものだとされていました。

クリスチャン・ボルタンスキー「スピリット」 2013年

ヴェールは揺らめいていて、天井を見やると、シーリングファンから風が送られていることも分かりました。ふと風が頬を撫でる時、ともすると霊魂に接したかのような印象も受けました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(白)」 2017年

映像の「アニミタス(白)」も存在感があったのではないでしょうか。ここでは戸外で多くの風鈴が鳴る光景を、一面の大きなスクリーンに映していて、風鈴は風を受けて終始、互いに合奏するかのようにリンリンと音を響かせていました。ともかくあまりにも真っ白なため、架空の場所にも思えてしまいますが、実際には雪に覆われたカナダ北部の厳しい環境下の土地にて、日の出から日没までの長時間に渡って撮影されました。よって映像の上映時間も10時間に及んでいました。

クリスチャン・ボルタンスキー「ミステリオス」 2017年

「アニミタス(白)」と共に、同じく自然を舞台にしながら、聴覚にも訴える作品がありました。3面スクリーンの映像インスタレーション、「ミステリオス」では、ラッパ状のオブジェより動物の鳴き声のような音が発せられていて、ボルタンスキーはクジラからの反応を期待し、パタゴニアの海辺にてオブジェを設置しました。同地においてクジラは、時間の起源を知る生き物として捉えられているそうです。

鳴き声を背に、頭上に来世と記された「白いモニュメント、来世」を潜ると、たくさんの電球が床で明かりをつけた「黄昏」が広がっていました。しかし実際に電球は、日々、3つずつ消えていき、最後には暗くなるように作られていて、人生の終焉を暗示させていました。

壁に数多くの衣類を吊るした「保存室」にも目を奪われました。おそらくは老若男女、色に用途を問わず、服を吊るしていて、もはや抜け殻のように正気を失っていました。何やら服だけでなく、人の吊るされた光景を連想したのは私だけでしょうか。どこか死を思わせてなりませんでした。

ラストは赤いLEDでArrvéeと表記された作品、すなわち「到着」でした。まさにここには世界各地の人々の記憶をたぐり寄せつつ、生と死、すなわち「Lifetime」こと一生が、各々のインスタレーションを通して示されていたのかもしれません。国立新美術館の空間が、これほど奥深く、さながら異界へと繋がっている洞窟のように感じられたのも初めてでした。

【#ボルタンスキー東京展 】会場の部屋と部屋の間に掛けられた《合間に》という作品は、紐で形作られたスクリーンに#ボルタンスキー の7歳から65歳までの顔が変貌する様を投影したものです。作家は、顔のイメージを再生し続けることで死、そして生の時間について思いを巡らせてきました。 pic.twitter.com/hbUSUVl7D2

— 国立新美術館 NACT (@NACT_PR) July 17, 2019

心臓も鼓動や風鈴の響く音、さらには風が緩やかに吹き込まれるような空気の感触が、未だ耳や身体から離れることがありません。暗がりの会場内を縫うようにして進み、「到着」を経て出た時、外が殊更に眩しく映りました。インスタレーションがメインとはいえ、これほど「見る」よりも「体感する」ことに重きを置いた展示も少ないのではないでしょうか。

またボルタンスキーは現在、表参道のエスパス ルイ・ヴィトン東京においても「アニミタス II」と題した個展を行なっています。(9/18まで)

クリスチャン・ボスタンスキー「アニミタス(ささやきの森)」 2016年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

これは国立新美術館にて公開された「アニミタス(白)」と同シリーズの作品で、2面の大型スクリーンを用い、日本の豊島を舞台とした「アニミタス(ささやきの森)」とイスラエルの死海のほとりを捉えた「アニミタス(死せる母たち)」を映していました。

クリスチャン・ボルタンスキー「アニミタス(死せる母たち)」 2017年 *エスパス ルイ・ヴィトン東京での展示風景

ともに「アニミタス(白)」と同様、無数の風鈴が終始、軽やかな音を打ち鳴らしていましたが、床に敷かれた草花の絨毯から草の匂いが漂っていて、より屋外空間を意識させる展示となっていました。エスパスはガラス張りの展示室ゆえに、天候や時間によって光の感覚が変化するため、朝や夕方などの時間帯によって見える景色が異なるかもしれません。

クリスチャン・ボルタンスキー「幽霊の廊下」 2019年

最後に巡回の情報です。「クリスチャン・ボルタンスキー - Lifetime」は、先行した国立国際美術館(2019年2月9日~5月6日)より、一部構成と内容を変えた巡回展です。東京展終了後は、長崎県美術館(2019年10月18日~2020年1月5日)へと巡回します。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」展示風景

一部の展示室の撮影が出来ました。(掲載写真は、撮影可能エリアで撮りました。)

2016年の庭園美術館での個展よりも深く心に迫るものを感じました。9月2日まで開催されています。おすすめします。

「クリスチャン・ボルタンスキー – Lifetime」 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2019年6月12日(水)~9月2日(月)

休館:火曜日。但し4/30(火)は開館。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は6月は20時まで、7・8月は21時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1600(1400)円、大学生1200(1000)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。

*8月10日(土)~8月12日(月・祝)は高校生無料観覧日(要学生証)

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )