都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

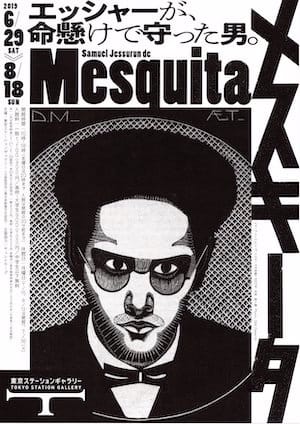

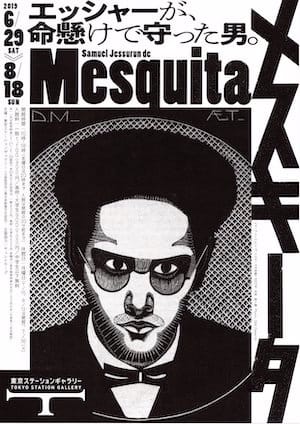

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「メスキータ」

2019/6/29~8/18

東京ステーションギャラリーで開催中の「メスキータ」展の報道内覧会に参加して来ました。

1868年にアムステルダムにユダヤ人として生まれたサミュエル・イェスルン・デ・メスキータは、エッシャーらに影響を与えながら、画家や版画家として旺盛に活動したものの、ナチス・ドイツの迫害を受け、アウシュビッツで無念の死を遂げました。

そのメスキータの作品がヨーロッパから海を越えて日本へとやって来ました。いずれもドイツ人蒐集家ヴォルタース夫妻の個人コレクションで、約240点にも及び、初期から晩年までの作品を網羅していました。

初期のメスキータは、油彩や水彩、ドローイングを制作していましたが、1890年以降になると、エッチングやリトグラフ、木版画など様々な技法で版画を手がけるようになりました。うちモチーフの1つとして取り上げられたのは、自画像や家族などの身近な人物を象った肖像でした。

右:「小さな自画像」 1896年

「小さな自画像」はメスキータが最初に手がけた木版画で、アーチ状の枠の中に、鏡を見やる自身の横顔を表していました。画面の上下には、太さも長さもまちまちな多くの彫り跡が残されていて、いわゆる試し刷りながら、装飾的な効果を生み出していました。

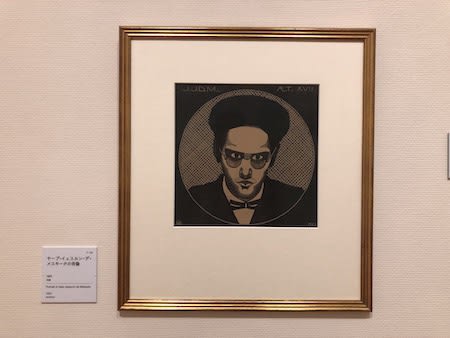

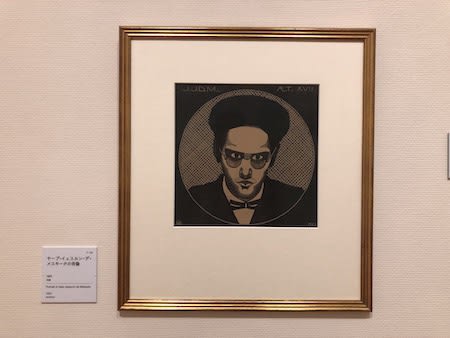

「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」 1922年

チラシ表紙を飾る「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」は、メスキータの息子のポートレートで、眼鏡をかけ、強い視線で前を見据える姿を力強く描いていました。全体としては写実的に表情を捉えているものの、髭などは規則的な線で示されていて、やはり装飾的に見えなくもありません。

1902年、ハールレムの応用美術学校の教師になったメスキータは、当初、ドローイングを教えるも、のちに装飾美術や版画を担当するようになりました。多くの教え子を抱えた中、特に有名だったのがM.C.エッシャーで、実際に初期はメスキータの作風に影響されました。

またメスキータの単純化された平面性は、日本の浮世絵を連想させる一方、明暗のコントラストや細かな装飾的な要素は、アール・デコやモダン・デザインを反映していると言われています。

「ユリ」(全5ステートのうち第1から第4ステート) 1916〜1917年

メスキータは版画の制作に際し、刷る途中の段階で筆を加え、表現を変えることを好みました。例えば「ユリ」では、第1ステートにおいて黒い背景の中、一人の人物とユリを描いているものの、第2ステートではもう一人の人物が加えられ、第3ステートでは右側の人物の肌を白く変化させました。またユリの花の中央にも、同心円状の模様に放射状の線を描くなど、ステートが進むごとに描写を変えていることが見て取れました。

「歌う女」 1931年

装飾性とモチーフを融合させたことも、メスキータの特徴の1つかもしれません。上を見やりながら、歌う女性を描いた「歌う女」では、縦の規則的な垂直線を巧みに用い、背後の上をパイプオルガン、両翼にハープを表していました。まるでステージから音楽が聞こえるかのような臨場感もあるのではないでしょうか。

人と並び、メスキータが多く取り上げたのは、動物や植物など自然のモチーフでした。その多くをアムステルダムのアルティス動物園に取材し、熱帯の植物やエキゾチックな動物などを木版画に表しました。

「二頭のガゼル」(上:習作、下:木版) 1926年

しかし人物画における装飾性と同様、端的に動物をそっくりそのままに写したわけではありませんでした。「二頭のガゼル」では、対象を有り体に捉えた習作スケッチに対し、木版ではそもそも体の色を白くしていて、本来的に馬のような毛並みであるのにも関わらず、まるで羊のようなふさふさした毛を持つ姿に変えていました。もはや別の動物と呼んで良いかもしれません。

「ウェンディンゲン」第1巻10号(特集:建築) 1918年

メスキータは、生涯に3冊の複製画集と2冊の版画集を出すなど、出版活動にも積極的に取り組んでいました。またアムステルダムで刊行された、建築、絵画、彫刻、演劇などの総合芸術雑誌、「ウェンディンゲン」でも数多くの表紙を手がけ、自作の特集も組まれました。

「ウェンディンゲン」第12巻1号(特集:S.イェスルン・デ・メスキータ) 1931年

うち第12巻1号はメスキータの2回目の特集を飾ったもので、円と直線で構成された抽象的なフクロウの表紙も自身が担当しました。中には21点の木版と6点の水彩画が掲載されています。

左:「ファンタジー:少女と死との会話」 制作年不詳

右:「ファンタジー:男と小さな頭部」 制作年不詳

さてともかく版画の印象の強いメスキータですが、もう1つ、版画と並んで描き続けた作品がありました。それはドローイングで、モチーフは版画とは一転し、エジプトなどの異国風や、ユダヤ人社会、さらには何物とも捉えがたい幻想的なヴィジョンや歪んだ人体などを表しました。一連のドローイングをメスキータ本人は、「全く意図していない無意識の表れ」とも語り、自由にイメージを展開させ、結果的に1000〜2000点ほどの作品を残しました。

左:「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」 1921年

右:「ファンタジー:三人の人物」 1922年

一連の「ファンタジー」と題した作品の人物表現などは、どこかカリカチュアを見るかのようでもあり、アンソールやルドンの作品を思わせるような幻視的な雰囲気も感じられました。実のところ、どこまで「無意識」に描いたかどうかは明らかではありませんが、その手法はシュルレアリスムのオートマティスムの先駆けとして位置付ける考えもあるそうです。

メスキータ展会場風景

メスキータの人生の結末はあまりにも惨たらしいものでした。1940年5月、ナチス・ドイツはオランダを占領すると、ユダヤ人を迫害し、メスキータも自由に活動出来なくなりました。そして1944年1月末から2月にかけての深夜、メスキータは一家とともに連行され、強制収容所に送られました。そしてメスキータ本人と妻のエリザベトとはアウシュビッツで殺害され、子のヤープも後日、エンシュタットで没しました。実にメスキータ75歳のことでした。

メスキータ展会場風景

しかしメスキータの作品は損なわれることはありませんでした。のちにメスキータのアトリエを訪問した教え子のエッシャーなどの友人は、いわば命懸けで作品を回収し、秘密裏に保管することに成功します。そして戦後、エッシャーらの尽力により、アムステルダムの市立博物館で回顧展が開催され、再び世に作品が公開されました。

メスキータはエッシャー関連の展示などで紹介されたことはあったものの、今回のように単独でかつ大規模に画業が振り返られたことは国内で一度もありません。近年、ヨーロッパでも再評価が進む画家の全貌を、日本で知る貴重な機会と言えそうです。

一目見て頭に焼きつくような強いビジュアルの版画だけでなく、幻想的なドローイングなど、思いのほかに作品の振り幅が広い画家であるのかもしれません。また版画を細かに刻む線を見ていると、どこか職人魂とでも呼べるような、創作への飽くなき探究心も感じられました。

8月18日まで開催されています。おすすめします。

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年6月29日(土)~8月18日(日)

休館:月曜日。但し7月15日、8月12日は開館。7月16日(火)。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*7月20日(土)〜7月31日(水)は「学生無料ウィーク」のため学生は無料。(要証明書)

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「メスキータ」

2019/6/29~8/18

東京ステーションギャラリーで開催中の「メスキータ」展の報道内覧会に参加して来ました。

1868年にアムステルダムにユダヤ人として生まれたサミュエル・イェスルン・デ・メスキータは、エッシャーらに影響を与えながら、画家や版画家として旺盛に活動したものの、ナチス・ドイツの迫害を受け、アウシュビッツで無念の死を遂げました。

そのメスキータの作品がヨーロッパから海を越えて日本へとやって来ました。いずれもドイツ人蒐集家ヴォルタース夫妻の個人コレクションで、約240点にも及び、初期から晩年までの作品を網羅していました。

初期のメスキータは、油彩や水彩、ドローイングを制作していましたが、1890年以降になると、エッチングやリトグラフ、木版画など様々な技法で版画を手がけるようになりました。うちモチーフの1つとして取り上げられたのは、自画像や家族などの身近な人物を象った肖像でした。

右:「小さな自画像」 1896年

「小さな自画像」はメスキータが最初に手がけた木版画で、アーチ状の枠の中に、鏡を見やる自身の横顔を表していました。画面の上下には、太さも長さもまちまちな多くの彫り跡が残されていて、いわゆる試し刷りながら、装飾的な効果を生み出していました。

「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」 1922年

チラシ表紙を飾る「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」は、メスキータの息子のポートレートで、眼鏡をかけ、強い視線で前を見据える姿を力強く描いていました。全体としては写実的に表情を捉えているものの、髭などは規則的な線で示されていて、やはり装飾的に見えなくもありません。

1902年、ハールレムの応用美術学校の教師になったメスキータは、当初、ドローイングを教えるも、のちに装飾美術や版画を担当するようになりました。多くの教え子を抱えた中、特に有名だったのがM.C.エッシャーで、実際に初期はメスキータの作風に影響されました。

またメスキータの単純化された平面性は、日本の浮世絵を連想させる一方、明暗のコントラストや細かな装飾的な要素は、アール・デコやモダン・デザインを反映していると言われています。

「ユリ」(全5ステートのうち第1から第4ステート) 1916〜1917年

メスキータは版画の制作に際し、刷る途中の段階で筆を加え、表現を変えることを好みました。例えば「ユリ」では、第1ステートにおいて黒い背景の中、一人の人物とユリを描いているものの、第2ステートではもう一人の人物が加えられ、第3ステートでは右側の人物の肌を白く変化させました。またユリの花の中央にも、同心円状の模様に放射状の線を描くなど、ステートが進むごとに描写を変えていることが見て取れました。

「歌う女」 1931年

装飾性とモチーフを融合させたことも、メスキータの特徴の1つかもしれません。上を見やりながら、歌う女性を描いた「歌う女」では、縦の規則的な垂直線を巧みに用い、背後の上をパイプオルガン、両翼にハープを表していました。まるでステージから音楽が聞こえるかのような臨場感もあるのではないでしょうか。

人と並び、メスキータが多く取り上げたのは、動物や植物など自然のモチーフでした。その多くをアムステルダムのアルティス動物園に取材し、熱帯の植物やエキゾチックな動物などを木版画に表しました。

「二頭のガゼル」(上:習作、下:木版) 1926年

しかし人物画における装飾性と同様、端的に動物をそっくりそのままに写したわけではありませんでした。「二頭のガゼル」では、対象を有り体に捉えた習作スケッチに対し、木版ではそもそも体の色を白くしていて、本来的に馬のような毛並みであるのにも関わらず、まるで羊のようなふさふさした毛を持つ姿に変えていました。もはや別の動物と呼んで良いかもしれません。

「ウェンディンゲン」第1巻10号(特集:建築) 1918年

メスキータは、生涯に3冊の複製画集と2冊の版画集を出すなど、出版活動にも積極的に取り組んでいました。またアムステルダムで刊行された、建築、絵画、彫刻、演劇などの総合芸術雑誌、「ウェンディンゲン」でも数多くの表紙を手がけ、自作の特集も組まれました。

「ウェンディンゲン」第12巻1号(特集:S.イェスルン・デ・メスキータ) 1931年

うち第12巻1号はメスキータの2回目の特集を飾ったもので、円と直線で構成された抽象的なフクロウの表紙も自身が担当しました。中には21点の木版と6点の水彩画が掲載されています。

左:「ファンタジー:少女と死との会話」 制作年不詳

右:「ファンタジー:男と小さな頭部」 制作年不詳

さてともかく版画の印象の強いメスキータですが、もう1つ、版画と並んで描き続けた作品がありました。それはドローイングで、モチーフは版画とは一転し、エジプトなどの異国風や、ユダヤ人社会、さらには何物とも捉えがたい幻想的なヴィジョンや歪んだ人体などを表しました。一連のドローイングをメスキータ本人は、「全く意図していない無意識の表れ」とも語り、自由にイメージを展開させ、結果的に1000〜2000点ほどの作品を残しました。

左:「ファンタジー:さまざまな人々(黒い背景)」 1921年

右:「ファンタジー:三人の人物」 1922年

一連の「ファンタジー」と題した作品の人物表現などは、どこかカリカチュアを見るかのようでもあり、アンソールやルドンの作品を思わせるような幻視的な雰囲気も感じられました。実のところ、どこまで「無意識」に描いたかどうかは明らかではありませんが、その手法はシュルレアリスムのオートマティスムの先駆けとして位置付ける考えもあるそうです。

メスキータ展会場風景

メスキータの人生の結末はあまりにも惨たらしいものでした。1940年5月、ナチス・ドイツはオランダを占領すると、ユダヤ人を迫害し、メスキータも自由に活動出来なくなりました。そして1944年1月末から2月にかけての深夜、メスキータは一家とともに連行され、強制収容所に送られました。そしてメスキータ本人と妻のエリザベトとはアウシュビッツで殺害され、子のヤープも後日、エンシュタットで没しました。実にメスキータ75歳のことでした。

メスキータ展会場風景

しかしメスキータの作品は損なわれることはありませんでした。のちにメスキータのアトリエを訪問した教え子のエッシャーなどの友人は、いわば命懸けで作品を回収し、秘密裏に保管することに成功します。そして戦後、エッシャーらの尽力により、アムステルダムの市立博物館で回顧展が開催され、再び世に作品が公開されました。

メスキータはエッシャー関連の展示などで紹介されたことはあったものの、今回のように単独でかつ大規模に画業が振り返られたことは国内で一度もありません。近年、ヨーロッパでも再評価が進む画家の全貌を、日本で知る貴重な機会と言えそうです。

一目見て頭に焼きつくような強いビジュアルの版画だけでなく、幻想的なドローイングなど、思いのほかに作品の振り幅が広い画家であるのかもしれません。また版画を細かに刻む線を見ていると、どこか職人魂とでも呼べるような、創作への飽くなき探究心も感じられました。

日本初の回顧展となる東京ステーションギャラリーの『メスキータ』展。若きエッシャーに影響を与えた、悲運の画家を知っているか? https://t.co/RTD4GXVGNn pic.twitter.com/kpVEzesQmc

— Pen Magazine (@Pen_magazine) 2019年7月18日

8月18日まで開催されています。おすすめします。

「メスキータ」 東京ステーションギャラリー

会期:2019年6月29日(土)~8月18日(日)

休館:月曜日。但し7月15日、8月12日は開館。7月16日(火)。

料金:一般1100(800)円、高校・大学生900(600)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*7月20日(土)〜7月31日(水)は「学生無料ウィーク」のため学生は無料。(要証明書)

時間:10:00~18:00。

*毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )