アドラー心理学に基づく勇気づけの研修(外部研修も)とカウンセリングを行う ヒューマン・ギルド の岩井俊憲です。

昨日は家から徒歩5分の上高田ちば整形外科・小児科(http://chiba-cl.net/)に行ってリハビリを受けました。

ご担当の駒木尊裕さん(リハビリテーション科 科長)から重要なメッセージをいただきましたので、まとめておきます。

私は、手の甲に近い部位に、特に手のひらが上になるようにひねると痛みが生じることを訴えました。

普通ならばその部位について対応するでしょうが、駒木さんはそこに至る神経に注目したり、さらには、左肘を後ろに下げる運動をするのに肩甲骨があまり動いてないことを指摘して対処してくれました。

同行している妻も、触れてみて納得しました。

駒木さんに妻から厳しい指導を受けていると語るとふっと言い換えされました。

「愛あるサポートを受けてらっしゃるんですね」

細かいことはさておき、駒木さんから学んだ重要な3点についてまとめておきます

1.問題箇所を扱うのではない。

2.うまく機能している部位を増やす。

3.関連している部位の協力を得る。

駒木さんのリハビリを受けるたびに重要な学びが得られます。

特に昨日は駒木さんの対応がアドラ心理学とぴったり合っていることがうれしかったです。

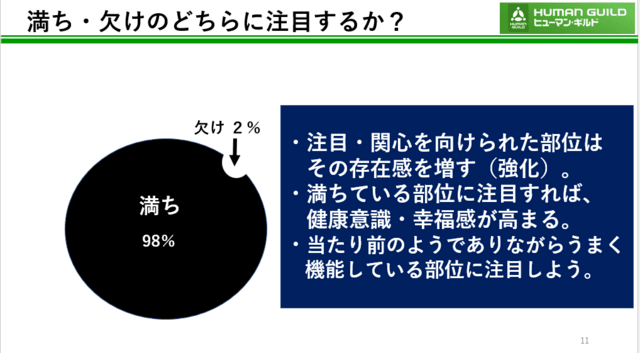

■上のことは、アドラー心理学の立場から次のスライドで説明が可能です。

それと同時に私のライフスタイルの誤りを気づくチャンスが得られました。

私は優越志向の人間で、何か問題が起きると頑張って何とか根性で乗り越えてしまおうとしていました。

痛む部分について、私は痛みを克服するために自分自身に「もっと強い刺激を与えよ」と言うにしていました。

駒木さんのリハビリはそうではないのです。

気持ちよい部分、うまくいってる部分で止めておく。

この訓練をするとだんだんとうまくいってる部分が増えて、いつの間にか痛みが消失することを重視する考えです。

根性論からの脱却です。

もっともっと頑張ってではなく、その部位そのものを使うのではなく、うまく機能させるように関連している部位の協力を得ることは、とても大事な発想だととても納得。

昨晩から妻のサポートを受けつつ実践しています。

以前私はYouTubeで命拾いの体験を語りました。

そのことを思い出させてくれた昨日の体験でした。

自分のライフスタイルとも真摯に向き合って、無理して努力して、頑張って突破するやり方ではなく、できてる部分に注目しながら、現状維持に陥りがちな脳をさりげなく騙しながら、楽しくうまく機能していること、必要なら他者やツールによって、協力を得ながら、従来の考え方を捨てていこうと決心した、昨日の有難い体験と学びでした。

■YouTube「アドラー心理学専門チャンネル/ヒューマン・ギルド」で「【アドラー心理学】命拾い体験から学んだこと」について語っています。

↓ ↓

https://www.youtube.com/watch?v=8-eRKlqifeg から

(クリックして勇気づけを)

<お目休めコーナー>5月の花(26)