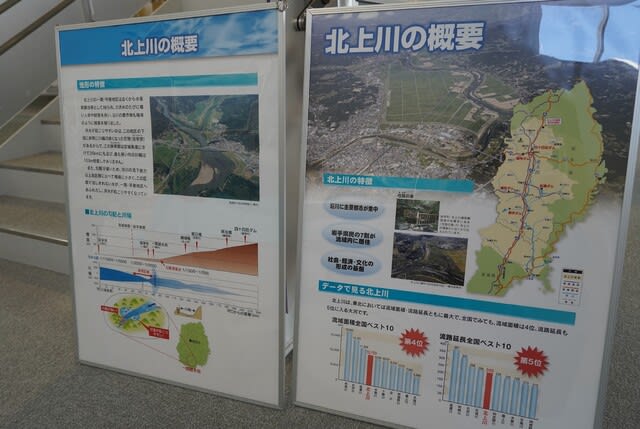

しかし、北上川にも見どころや歴史があるなと思いながら、あちこち流域を見て回ると、「松川温水路」という施設を見つけた。前回触れた旧松尾鉱山の近くの八幡平市松尾というところにある。(写真上:松川・金沢橋から見る岩手山と松川本流)

松尾鉱山は、明治末期に操業を開始し、最盛期は戦後の昭和30年代と言われている。一時は東洋一の硫黄鉱山として繁栄をしたが、1968年閉山。昭和初期から強酸性の鉱毒の汚染水が川に流れ込み、北上川は魚も住めずかんがい用水にも利用できないほどの死の川と呼ばれる時期もあった。

ただ、汚染水を運んだ流れは「赤川」という支川で、今回紹介する「松川」はそのすぐ南を流れる川で汚染水は流入していない。北上川の支川は流域面積も狭く、むしろ「松川」の水は周辺の農家にとって農業用水として貴重なもの。しかし、ここにも別の問題があった。

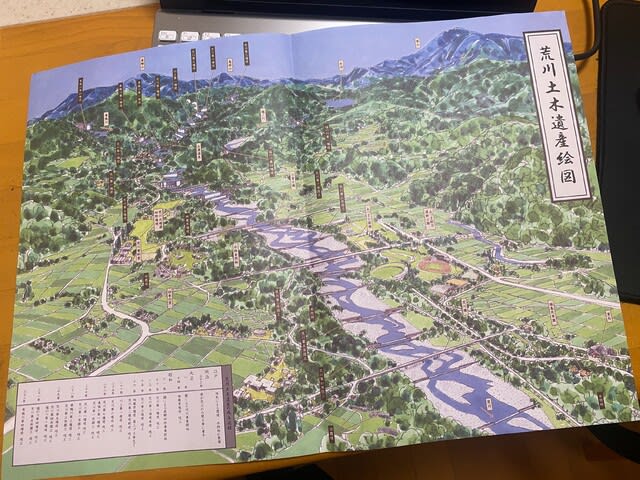

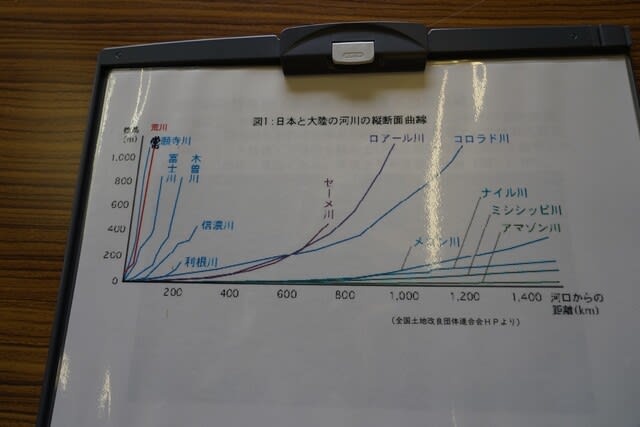

松川の水源は、岩手のシンボル的な山である「岩手山」の北側や八幡平を流域とする北ノ又川(松川の支流)の水を集めるが、麓までは急流で洪水・渇水を繰り返すことたびたび、冬季の積雪も多く7月上旬まで融雪が続くため稲作に使用する水としては極めて低温で冷害に悩まされていた。(写真上:松川も暴れ川だであることがうかがえる)

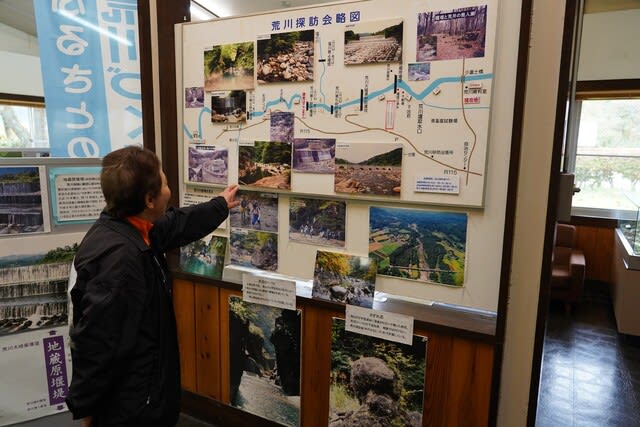

1960年代に土地改良事業により大規模な用水路改修などが実施され、その際頭首工から水を引き込み様々な自然災害から免れるようになったというが、案内板(写真上)に事業の完了は1978年(昭和53年)との記載があることから、比較的新しい施設のようで、現役バリバリ!

その土地改良事業の一つとして農業用水を階段状の水路に導き、太陽を浴び空気に触れさせて水温を上げるのが松川温水路なのである。実際には3つの温水路があるとのことで、総延長は3800メートル、全78か所の段差が築かれている。これにより、水温は3度ほど上昇させるのだそうだ。

私が訪れた刈屋地区の温水路には「明治百年記念公園(明治百年は、1968年)」と温水路脇には遊歩道が整備されている。また小水力の発電所が何か所あって、公園入口には直径6メートルの水車による発電システムを間近に見ることができる。(写真下、富山の常西合口用水にもありましたよね!)

私が松川を訪れたのは昨年の11月。残念ながら水車は動いてはいなかったし、温水路の水もわずかに流れていることが分かる程度。春には遊歩道に花が咲き、残雪の山々をバックに水音も聞けることから市民の憩いの場になっているとのことから、春先にもでもまた訪れてみたいと思った。(もうすぐ春ですがね!)

なお、近くには「松尾鉱山資料館」や岩手山の伏流水の湧水群などもあることから、いずれまた紹介できる日があればいいと思っている。ここ八幡平には鉱毒水の汚染の歴史や豊かな湧水・名水の里が隣接して存在している。北上川は不思議で興味深い川という一面だ。