山形の石橋を探して高畠の町を歩いていると、「高畠駅」という看板を目にした。高畠駅はJR奥羽線の駅のはずだがー、そうだ!ここには旧高畠線があって、高畠駅は高畠町役場などがある市街地にあったことに気が付く。

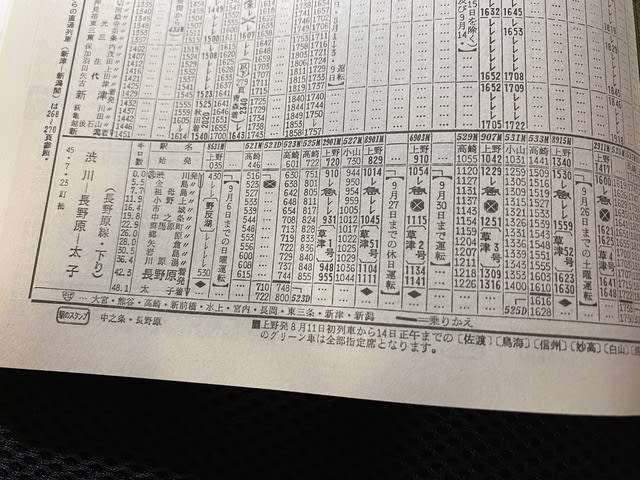

奥羽線の米沢・山形間が開通したのは1900年(明治33年)、前回、前々回紹介している米沢までの開通の翌年で、高畠鉄道は奥羽線の旧糠ノ目駅(現高畠駅)と旧高畠駅の間が1922年(大正11年)に開通。その後、二井宿まで延伸され、1943年、山形鉄道高畠線となった。

旅客輸送のほか、貨物の取り扱いも行っていた。というより、高畠周辺では製糸業が盛んで、生糸や製品の輸送や材木、果物などの地域の特産物を輸送する目的が強かったとも言われている。1974年(昭和49年)、水害によるダメージをきっかけに全線廃止。先に紹介した「くりはら田園鉄道」よりかなり前に廃止。「赤谷線」の廃止よりも10年前のことだ。

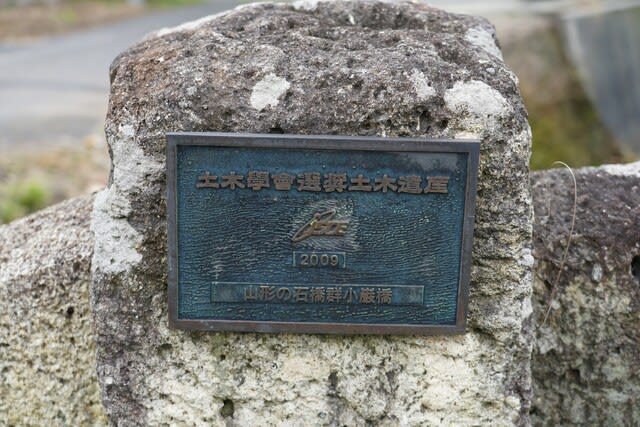

旧高畠駅は高畠鉄道開通後、それまでの木造駅舎から、1934年(昭和9年)立派な駅舎が完成(写真上)。これは地元の特産品である凝灰岩「高畠石」を使用しているが、石で作られた駅舎は珍しいこと。石造りのプラットホームなどとともに、登録有形文化財として保存されている。

駅舎の色彩や大正ロマンを感じさせるデザインは高畠のシンボル的な存在である。また、駅構内はきれいに公園化されており、一角には当時活躍したED1電気機関車やモハ1などの車両も展示されていることから地域住民や鉄道ファンにも親しまれているという(写真上)。

廃線跡は、赤谷線と同じくサイクリングロード「まほろば緑道」として整備がされていて、現高畠駅から「日本のアンデルセン」といわれた童話作家・浜田広介の記念館、高畠市街・旧高畠駅、「まほろば古の里歴史公園」や道の駅「たかはた」、蛭沢湖など高畠町の観光スポットを結んでいる。

高畠市街と奥羽線・現高畠駅までは5キロほど。まほろば緑道は通勤・通学など生活路線として利用されているが、沿道は桜並木があって、さぞ桜の時期には見事なのではないかと思う。前述のとおり、かなり早い時期に廃線となってはいたが、跡地はしっかりと保存されている。竹ノ森駅はポケットパークに、和田川の橋梁は桁部こそ架け替えられているようだが、橋脚は以前のもののようだ(写真下)。

まほろば緑道整備にあたっても、沿線に浜田広介記念館や道の駅などを配したことは地域の熱意を感じるし、観光面でも効果的ではないだろうか。(「高畠ワイナリー」は、奥羽線の上り方面で奥羽線を跨ぐが、高畠駅からも1キロほどなのでレンタサイクルでも行ける。)

まほろば緑道は、廃線跡をそのままに奥羽線の現高畠駅(起点・旧糠ノ目駅)まで続く。旧糠ノ目駅は、1991年(平成3年)に「高畠駅」と改称される。山形新幹線の開業前年のことである。17年振りに「高畠駅」の復活だ。

国鉄分割民営化の以前に無人駅(簡易委託駅)になった糠ノ目駅であるが、高畠駅と改称したことにより東西の自由通路の開設、東側に「太陽館」の建設に伴い駅舎機能を東側に移転、新幹線が停車する駅としてJR直営駅としても復活を遂げた(2015年から業務委託駅)。

それ以後も店舗、温泉施設、ホテルなどができて、市街地方向の東口が名実ともに高畠町の玄関口となった。高畠線の起点・糠ノ目駅のあった場所だ。まほろば緑道は、「まほろばの里」にある町の東西・新旧の高畠駅を今もしっかりと結んでいるのである。(写真下:JR奥羽線高畠駅の東口付近、自由通路入口は高畠線の始発地点であり、奥羽線東側の現高畠駅舎・太陽館は市民や観光客の憩いの場所にもなっている。)