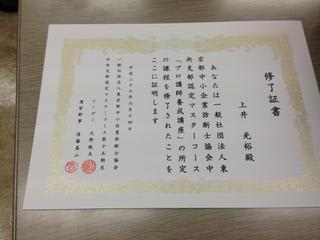

二日ほど続いた気の張る研修が終わって、気分転換に奥武蔵へ。夏の北アルプスのトレーニングを兼ねて、奥武蔵の伊豆ヶ岳へ。伊豆ヶ岳から子の権現までの縦走だ。

伊豆ヶ岳そのものは800㍍ちょっとと高い山ではないが、この後に続く山々はアップダウンが大きく、累積標高差が1,000㍍を超えるためだ。1,000㍍超は50歳代になってまだ経験がなかった。からだが相当重くなっているからね。

早朝に自宅を出て、八時半頃、西武秩父線の正丸駅に着く。十数年ぶりに訪れる駅だ。ここから、歩き始める。馬頭観音を左折して、山道になり、途中から急登になる。

カエルに似てるため一枚

カエルに似てるため一枚

馬頭観音、観音様は板に書かれたものだけ

馬頭観音、観音様は板に書かれたものだけ

そして頂上直下の男坂、女坂に到着。男坂は自己責任で、と書いてある。仕事ができなくなったら、一人会社では廻らないことから、女坂を選択、こっちも結構キツイ。2時間弱で伊豆ヶ岳頂上に到着。夏は樹木が生えてて、景色がない。冬とまるで別の山だ。

伊豆ヶ岳の男坂、岩盤は樹木でよく見えない。

伊豆ヶ岳の男坂、岩盤は樹木でよく見えない。

伊豆ヶ岳山頂、夏は景色がない

伊豆ヶ岳山頂、夏は景色がない

そして急勾配を下り、また急登。これを繰り返し、古御岳、高畑山、中の頭、天目指峠へ。

次のピーク、古御岳

次のピーク、古御岳

その次のピーク高畑山

その次のピーク高畑山

もういっちょ、中ノ之頭

もういっちょ、中ノ之頭

ようやく天目指峠に到着

ようやく天目指峠に到着

昼食もほどほどに、愛宕山、子の権現を目指す。再び登り。十数年前と違って今回は、比較的疲れずに登れる。これが最後のピークかと思うと、次のピークが現われる。子の権現からは、急な下りで膝が笑う。よくやくお待ちかねの浅見茶屋に到着。おしること抹茶アイスを戴き、吾野駅へ。トータル7時間のコースだった。

こんな岩山登り

こんな岩山登り

子の権現に到着、このわらじとげたは金属製

子の権現に到着、このわらじとげたは金属製

昭和一桁からやってるそうだ、浅見茶屋

昭和一桁からやってるそうだ、浅見茶屋

これで、1,000㍍の標高差は体力的にイケルことを確認。また実質6時間歩いたことで、継続してこの程度の時間は歩けることも確認。今日は筋肉痛だ。トレッキングマスターも近い。次はどこに行くか。

水位を示す標識

水位を示す標識 水色が水攻めの箇所

水色が水攻めの箇所 清水宗治と官兵衛の陣が近い

清水宗治と官兵衛の陣が近い 高松城跡、石垣だけが残っている

高松城跡、石垣だけが残っている 周囲はこんな景色

周囲はこんな景色

カエルに似てるため一枚

カエルに似てるため一枚 馬頭観音、観音様は板に書かれたものだけ

馬頭観音、観音様は板に書かれたものだけ 伊豆ヶ岳の男坂、岩盤は樹木でよく見えない。

伊豆ヶ岳の男坂、岩盤は樹木でよく見えない。 伊豆ヶ岳山頂、夏は景色がない

伊豆ヶ岳山頂、夏は景色がない 次のピーク、古御岳

次のピーク、古御岳 その次のピーク高畑山

その次のピーク高畑山 もういっちょ、中ノ之頭

もういっちょ、中ノ之頭 ようやく天目指峠に到着

ようやく天目指峠に到着 こんな岩山登り

こんな岩山登り 子の権現に到着、このわらじとげたは金属製

子の権現に到着、このわらじとげたは金属製 昭和一桁からやってるそうだ、浅見茶屋

昭和一桁からやってるそうだ、浅見茶屋

上野公園、まだ7時前

上野公園、まだ7時前 段々人が並んできた

段々人が並んできた 池には戯画が

池には戯画が 撮影コーナー

撮影コーナー