近親婚の禁止について原稿を書くことになった。

きっかけは、定年後に、モンテスキュー『法の精神』(岩波文庫、河出・世界の大思想)、ディドロの『ブーガンヴィル航海記補遺』(森本和夫編『婚姻の原理ーー結婚を超えるための結婚論集』所収)、フーリエ「男の倦怠」(森本編所収)などを読んでいるうちに、彼らが近親婚に対してきわめて許容的であることを発見したことにある。

それらを読むにつけて、われわれのインセスト・タブー(近親相姦の忌避)は、本当のところ何に由来するのかが分からなくなってきた。

わが民法は「直系血族、3親等内の傍系血族」の間の婚姻を禁止している(734条1項)。

民法は血縁関係のない直系姻族間や養親子間の婚姻(元配偶者の父母や元養親子の間の婚姻など)も禁止しているのだが(735~6条)、こちらについてはすでに廃止論がいくつか発表されている。

それに対して、直系血族および3親等内の傍系血族(兄弟姉妹など)の間の婚姻を禁止する民法734条1項についてはほとんど議論がない。わずかに、3親等内の傍系血族のうち叔父とメイの間の婚姻について許容的な見解がみられる程度である。

多くの家族法の教科書や論文には、「社会倫理的」な理由および「優生学的」な理由(「遺伝的」とか「生物的」という場合もある)から、血族間の婚姻は禁止されると書いてあるのだが、そこにいう「社会倫理」の具体的な内容は明確でないし、「優生学的」(遺伝的)な理由についても、医学的なエビデンスが示されているわけではない。

インセスト・タブーと言えば、まず「インセスト願望」抑圧説のフロイトだろうということで、家族社会学の立場からフロイトのインセスト・タブー論にアプローチした、山根常男『家族の論理』(垣内出版、1972年)を読んだ。

学生時代に買った古い本で、今日の家族社会学、フロイト研究の地平からどのように評価されているかは知らないが、基礎知識のないぼくには、フロイトの理論を理解するうえで大へんにわかりやすかった。最近の家族法学の世界では語られない「社会倫理的」理由の具体的内実も知ることができた。ただし、今日の家族、結婚を考えるうえでその説明が妥当かどうかは留保が必要だろう。

ついで、フロイトの原典(邦訳だが)にチャレンジすることにした。

インセスト・タブーないしエディプス・コンプレックスといえば、「性理論三篇」というのが出発点らしい。この論文は人文書院の著作集、岩波書店の全集、ちくま学芸文庫に収録されているが、すべて品切れになっている。そこで図書館で見つけた『フロイト全集6巻(1901-06年)』(岩波書店、2009年)を借りてきた。

まだ全部を読んではないのだが、フロイトによれば、多くの人は「思春期になってはじめて性に目覚める」と思っているが、この通俗的な見解は誤りであり、しかも由々しき結果を招く誤りであるという(221頁)。「そうかな・・・」というのが正直な感想である。たいていの人は思春期に目覚めるのではないか。「幼児性欲」といわれても、自分ではまったく記憶にない時期のことだから、正しいとも間違っているとも断言はできない。

そこで、もう1冊借りてきた『フロイト、性と愛について語る』(中山元訳、光文社古典新訳文庫、2021年)から「エディプス・コンプレックスの崩壊」を読んでみた。フロイト本人の論文より、巻末の中山氏の解説のほうが分かりやすかった。

ちなみに、この本も、『全集6』に収められた「性理論三編」(渡邉俊之訳)も、訳の日本語がこなれていて、大変に読みやすかった。理解できなかったのは、ひとえにぼくの理解力不足によるものである。

ところで、フロイトや近親相姦についてはネット上で膨大な量の関連ページがあって、人びとがこんなにフロイトや近親相姦に関心があったのかと驚かされる。

フロイトの症例研究の対象(患者)は多くは神経症、ヒステリーの女性や、同性愛、サディズム、フェティシズムその他であって、近親相姦の事例は(現在までに読んだ範囲では)登場しない。ネット情報の中には、フロイト自身が近親の女性と近親相姦関係にあったとするものがあった。そのためにフロイトは近親相姦の症例について語らないのかと思い、彼の伝記を読んでみることにした。

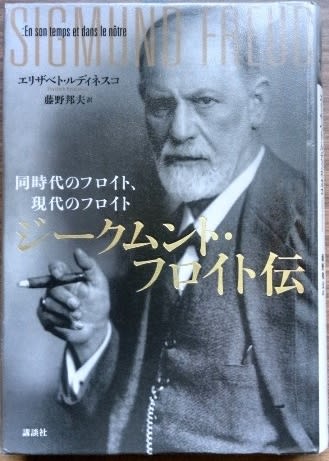

エリザベト・ルディネスコ『ジークムント・フロイト伝ーー同時代のフロイト、現代のフロイト』(藤野邦夫訳、講談社、2018年)である。

これがまた大著で、2段組み本文だけでも482頁もある。とにかく全ページに目は通したが、読みとばした個所も少なくない。「面白い」と言いたいのだが、フロイトの学説だけでなく、ギリシャ神話やシェークスピアに関する基礎知識がないとすんなりと読むことはできない手強い本だった。若い頃の不勉強、読書不足を後悔するばかりである。

例えば、「ハムレットはキリスト教化した罪の意識をもつ神経症のオレステスだった。/フロイトはエディプスとハムレットのあいだに分割され、気づかないうちに主体を決定づける無意識と主体の自由を妨害する罪の意識のあいだに分割される現代の主体を考えだし、自分の学説を『家族ロマン』という悲劇的人間性の人類学として構想した。・・・近親相姦と殺人という無意識の悲劇は、罪の意識のドラマでもくり返される・・・」(100頁)などという文章がある。大いに興味を引かれるのだが、ぼくには理解できなかった。

ただ、エピソード的に興味深い話は随所に出てきた。

ます、フロイトはウクライナの(!)ユダヤ人商人の家に生まれたという。世紀末のウィーンかベルリンの生まれかと勝手に想像していたのだが、ヨーロッパの辺境の人だった。そして、ネット上で言われているような彼自身の近親相姦は、噂にはなっていたようだが、実際には証明されていないという(66頁)。これだけ浩瀚な書物の著者がそう言うのだから、恐らくなかったのだろう。

ただし、19世紀当時の東欧のユダヤ人の家系では、家族は父親のしつけと近親結婚で管理されていたという(19頁)。そのせいか、フロイトの家系には精神疾患を発症したり、夭折したり、自死した者も少なくない。本書巻末には病歴や死因も付記されたフロイト一族の家系図がついている(xv~xvi頁)。

幼いころから優秀だったフロイトは、母親から他のきょうだいと比べて偏愛されていたという。

フロイトにとっての「性差」を論じた章も興味深かった。ぼく自身が法の世界における男女性別二元論に疑問をもち、「性別スペクトル説」に共感をもっているからだが、フロイトも「性的一元論」を唱え、その帰結として「両性性」を唱えたという(335~6頁)。解剖学が女性的なものや男性的なものを決定するのに十分だったことはないといい(337頁)、セクシャリティの「本能的性質」を否定したともいう(336頁)。

「男性と母親や姉妹との近親相姦という観念を同化する必要」があると書いてあるが(343頁)、この「同化」というのはどういう意味なのか?

ランクの「出生の心的外傷」説というのが紹介されていた(328頁)。「出産」という母親との最初の分離が心的外傷として残るというのだが、確かに、生まれた直後の赤ちゃんは、生まれてきたことを喜んで泣いているようには見えない。外界(この世)に産み落とされ、母体から分離された不安におののいて泣いているように見える。そのことが「心的外傷」として残るのかどうかはわからないけれど。

その他にも、わがディドロへの言及(246頁)、がん(上皮腫)に侵されたフロイトが人生の最後に読んだ小説がバルザックの「あら皮」だったこと(464頁)、そして最期にモルヒネが過剰投与されたという(466頁)。1939年のイギリスでは、セデーション(鎮静)による消極的安楽死ないし尊厳死がすでに行われていたのだ。

フロイト本人は1938年だったかにウィーンを去ってイギリスに亡命したが、亡命資金が足りなかったために年老いた妹たちをウィーンに残してこなければならなかった。彼女たちが後に強制収容所で殺されることになるにもかかわらず、フロイトはヒトラーに対して曖昧な態度をとりつづけた(386頁~)。

弟子たちとの反目や抗争(随所)、弟子による症例捏造事件(333頁)なども興味深い。ただしユングやアドラーらとの確執は、精神分析学や心理学の基本的知識のないぼくには理解できなかった。

フロイトは「成人のうちに抑圧された子どもを発見した最初の人だった」(335頁)という文章が、一番印象的だった。これがフロイト理論の核心だろう。

ぼくの「うち」(無意識下)には、抑圧された何が潜んでいるのだろうか。

しかし、ぼくの本題は民法734条である。あまりフロイトに時間をかけているわけにはいかない。はやく「性理論三編」を読み終えて先に進まなければ。

2022年10月13日 記