おはようございます。

東京都美術館でエゴン・シーレ展/レオポルド美術館が開催されている。ぼくには馴染みの薄い画家だが、2019年に国立新美で、”ウィーン・モダン/クリムト、シーレ 世紀末への道”を見ている。そのときの本ブログでは、クリムト中心に書き、シーレは、1,2点の作品と共に、簡単にこう紹介している。”クリムトを師と仰ぐ。ナルシズムと偏愛の170点もの自画像を描いた。自らを銀のクリムトと称する。スペイン風邪で28歳で夭折”。つけ加えると、16歳のときウイーン美術アカデミーに入学。その翌年と翌々年にヒトラーが受験し、落ちたのは有名な話。もし、ヒトラーが合格して美術家になっていれば、あんなことにはならなかっただろう。

本展は、エゴン・シーレ作品のコレクションで知られるウィーンのレオポルト美術館のシーレの作品を中心に展示されているが、同時代のクリムトはじめココシュカ、ゲルストルらの作品も併せて120点も来日している。だから、エゴン・シーレが苦手という人でも楽しめる。エゴン・シーレというと個性的な自画像などの人物画が頭に浮かぶが、その印象とは異なる風景画も結構ある。館内は写真撮影禁止だったが、シーレの風景画コーナーだけはOKだったのはうれしい。

山田五郎さんの”ぶら美”でこの展覧会を取りあげていたので、その画像も利用させてもらった。以下、主な作品とその解説を(山田さんと公式サイトより)。

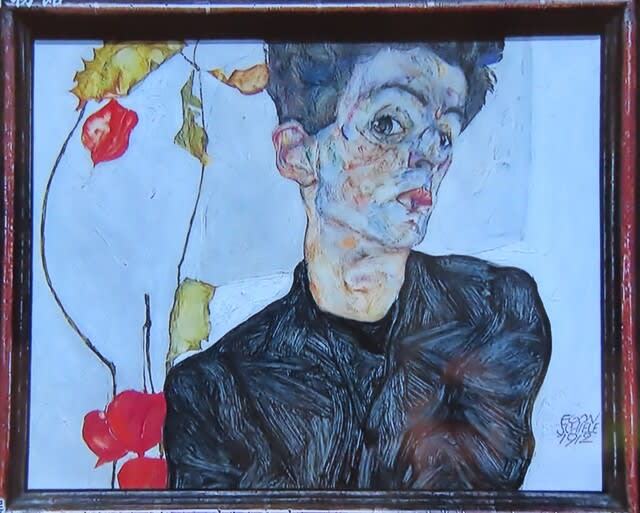

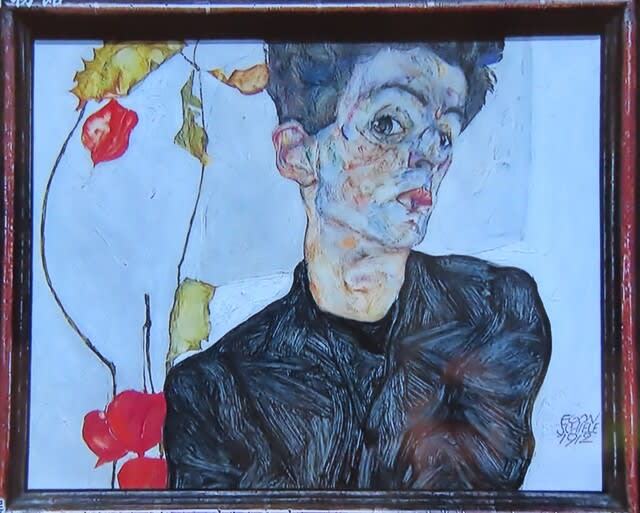

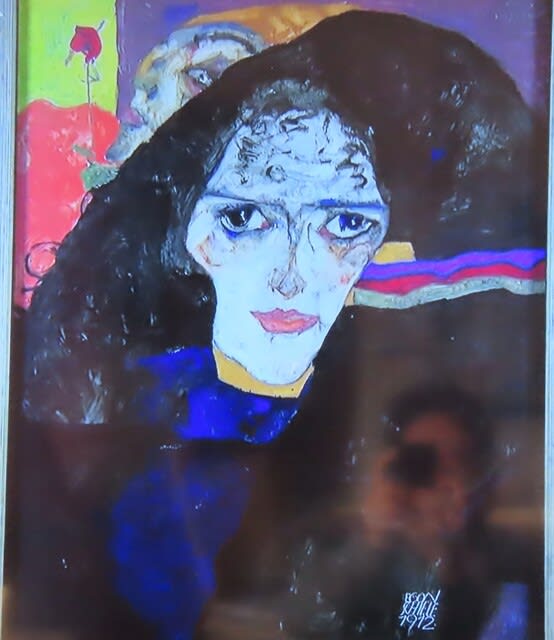

ほおずきの実のある自画像(1912) シーレの自画像のなかでもっともよく知られた作品である。クローズアップで描かれた画家は、頭部を傾け、鑑賞者に視線を向けている。シーレのまなざしは挑発的にも、いぶかしげにも、あるいは何かに怯えているようにも見える。青白い顔には赤、青、緑の絵具が、まるで血管のように、すばやい筆致で施されている。本作の緊張感は、高さの不揃いな人物の肩と、ほおずきの蔓がおりなす構図からも生み出されている。生涯にわたり自画像を描き続けたシーレは、世紀末のウィーンという多様な価値観が交錯し対立する世界に生きながら、自画像を通して自己のアイデンティティーを模索し続けた(公式サイトより全文)。

ブラ美で紹介されたのだが、このように、対でつくられたとのこと。女性モデルは、1911年から15年にかけてシーレのモデルであり恋人であったワリー・ノイッツェル。本展には来ていない。

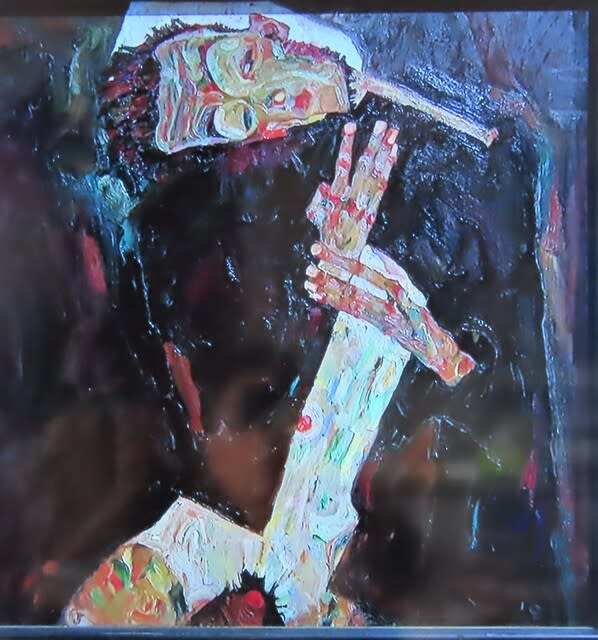

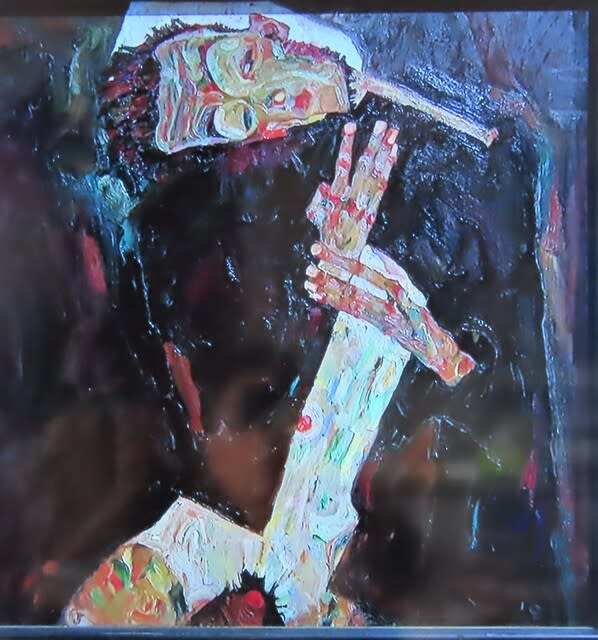

抒情詩人(1911,21歳)これも自画像。山田五郎さんによると、本人は恵まれた人生を送っており、自分の中に病的な、不安な心はないはず、当時の社会不安を表したのではとのこと。首を曲げたり,変な構図に見えるが、よく見ると全体ではよくバランスがとれているとのこと。

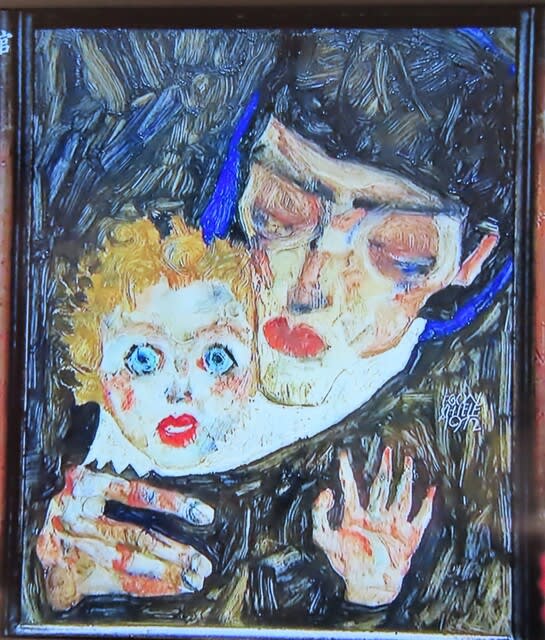

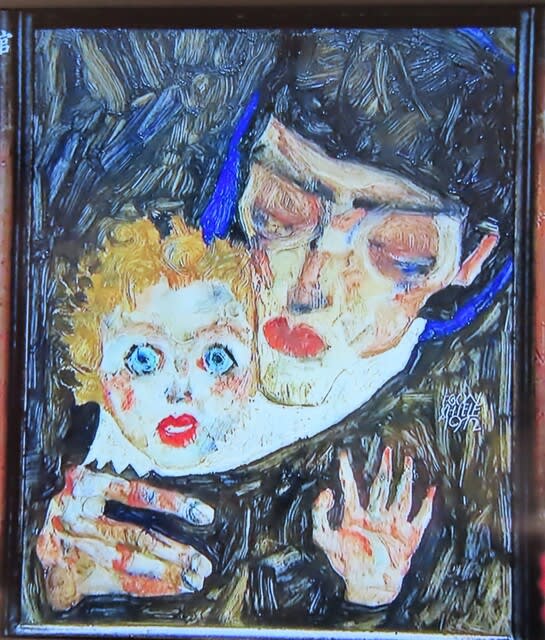

母と子(1912,22歳)聖母子像を思わせる構図。目と口をしっかりと閉じた母親の表情は、世界との断絶を感じさせる。一方、目を見開いたこどもは恐怖心をあらわにしているようだ。

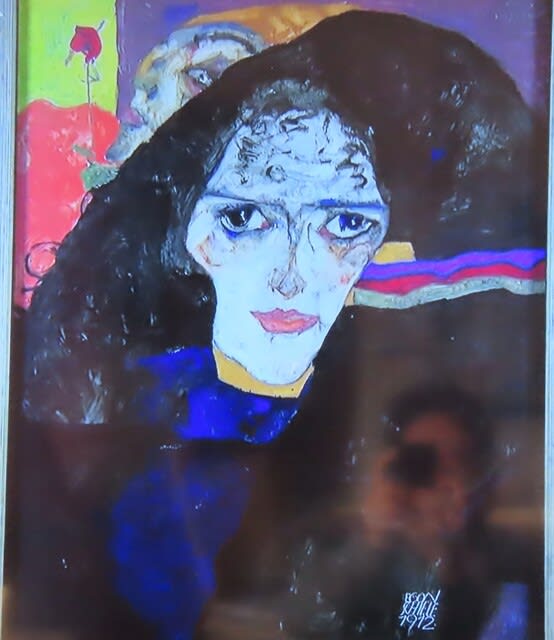

悲しみの女(1912,22歳)。モデルは前述のワリー・ノイツェルである。黒いスカーフの向こうの神経質そうな表情の顔はシーレ自身。まるで彼女の思考がこの男で占められていて、彼女の悲しみの原因が男にあることが示されているようだ。

縞模様のドレスを着て座るエーディト・シーレ (1915,25歳)1915 年、シーレはワリー・ノイツェルと別れ、中流階級のエーディト・ハームスと結婚。この頃より表現主義的な作風から離れるようになる。この作品にもそれまでの強い挑発や、不穏といった雰囲気は感じられなくなっている。

女性の裸体画もたくさん、描いている。そのひとつ。

横たわる女(1917、27歳)

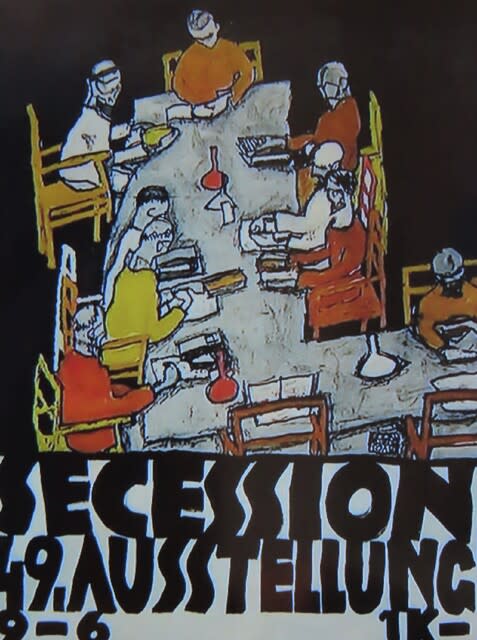

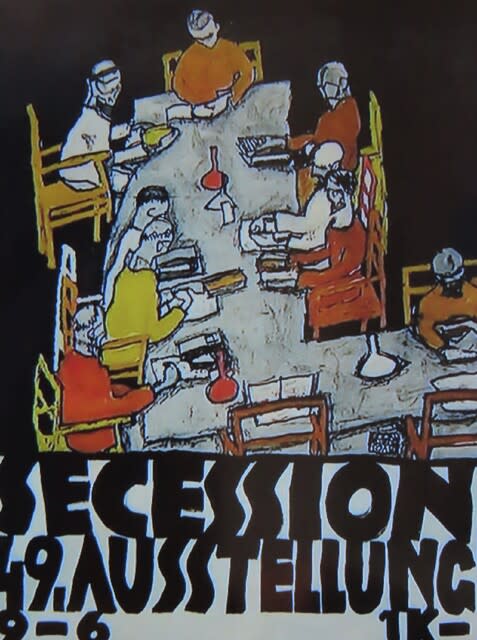

結婚してすぐシーレは第一次世界大戦に招集されるが、兵役中も制作を続ける。そうした活動の末、1918年の第49回分離派展にて経済的な大成功を収める。その年の10月にスペイン風邪に夫妻共罹患し、妊娠中の妻エーディトが他界した3日後に、シーレも息を引き取った。この時28歳だった。なお、それ以前にクリムトもスペイン風邪がもとで亡くなっている。クリムトの亡きあとしばらくシーレが分離派のチーフとして展覧会などを開催した。

第49回ウイーン分離展(1918、28歳)最上席にエゴン・シーレ、手前の空席はクリムトの席。

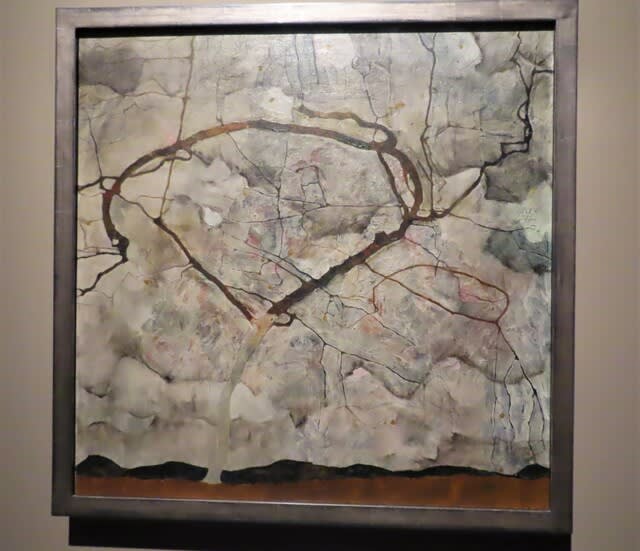

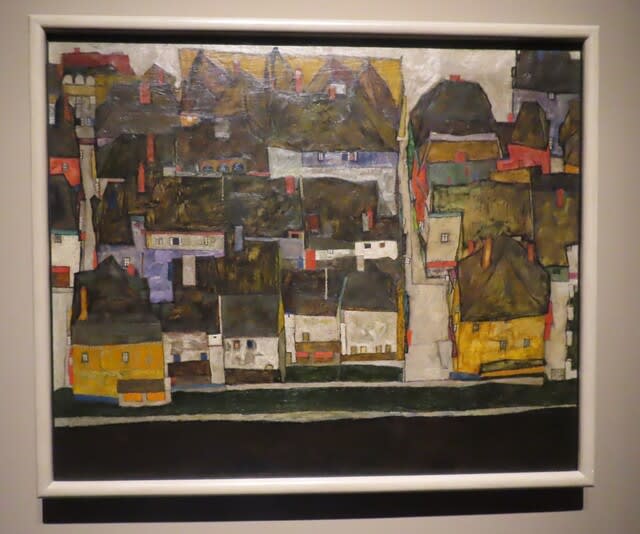

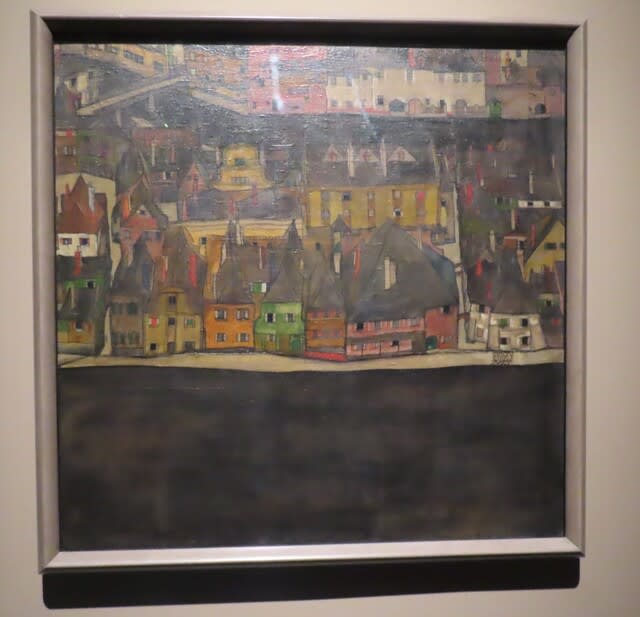

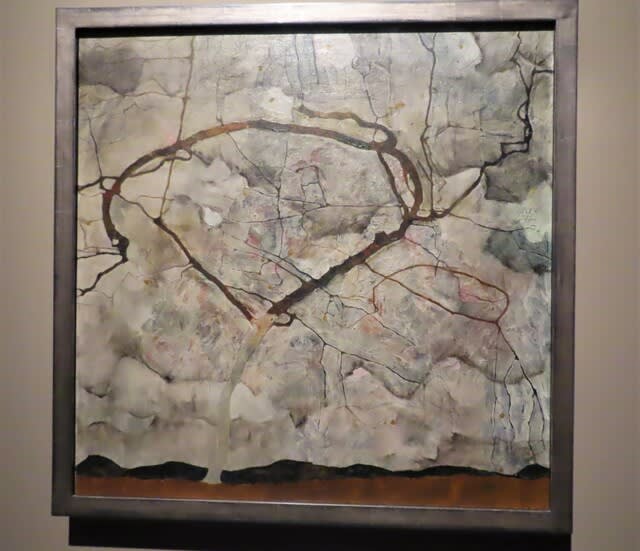

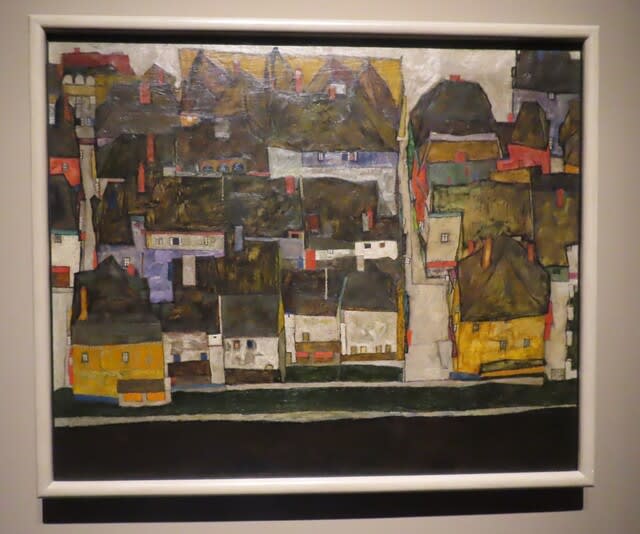

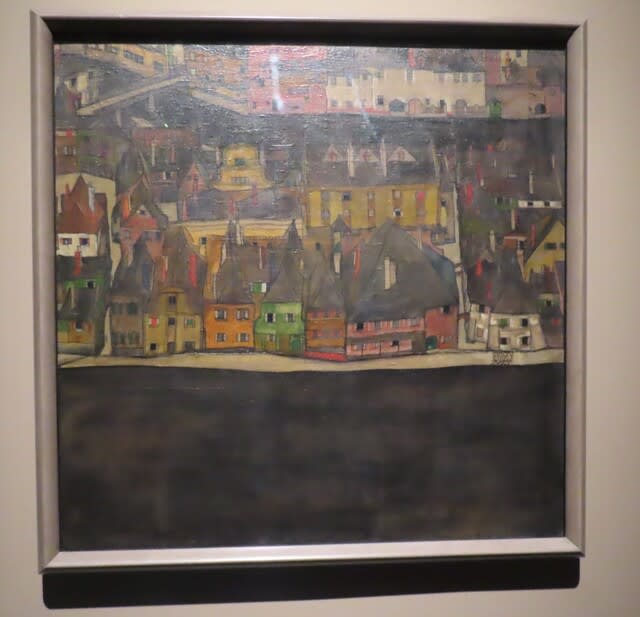

以下、撮影可能な風景画。

吹き荒れる風の中の秋の木(冬の木)(1912)抽象画のような風景画

ドナウ河畔の街 シュタインII(1913)

モルダウ河畔のクルマウ(小さな街IV)(1914)母親の故郷クルマウの風景。しばしば描いた。以下の絵もそう。

小さな街 III (1913)

丘の前の家と壁(1911)

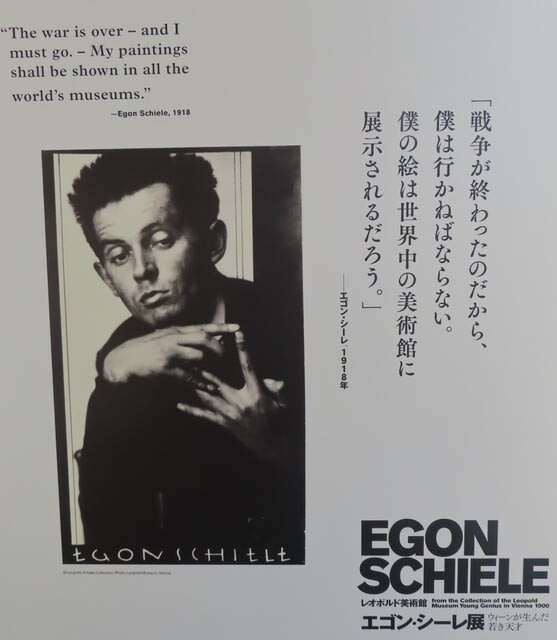

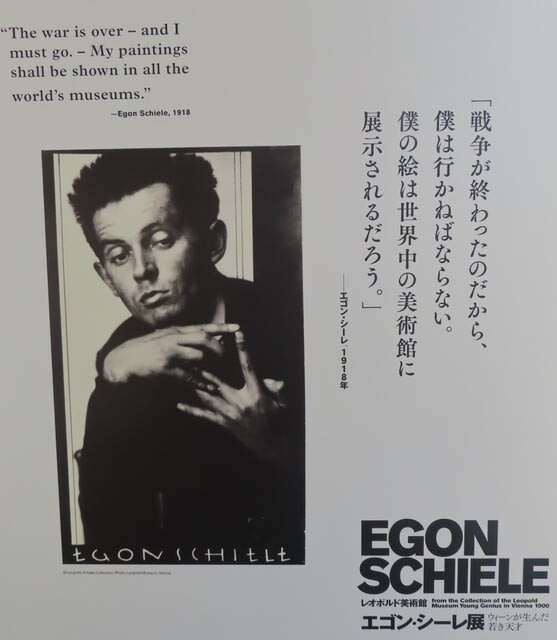

展覧会場にはエゴン・シーレの言葉があちこちに載せられている。そのひとつ。

おもしろい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!