おはようございます。

大仏さまを拝観したあとは、つい二月堂、三月堂に足が向く。二月堂といえば、お水取り。2008年に”おたいまつと声明聴聞”というツアーに参加し、夕方、おたいまつが駆け抜ける様子を見学し、さらに、夜、外陣まで入り、声明を聞くことができた。その声明が面白い。過去帳に出てくる有名人(聖武天皇、桓武天皇、鑑真和上、空海など)が次々と朗読(声明)されるのだが、”青衣の女人(しょうえのにょにん)”という謎の女が入っている。源頼朝の何人か後に読まれるのだが、いつの時代かに、練行師の前に青い衣の女が現われ、どうして私の名前を読み落としたのかと尋ね、名も言わずに消えて行ったそうだ。それ以後、付け加えられたということで、今では一番の有名人になっている(笑)。そんなことを思い出しながら、二月堂を見上げる。

二月堂

ここの舞台の廊下をおたいまつが駆け抜ける。近くで見学していると火の粉がかかる。

(2008年)

修二会は、3月1日から15日まで”本行”(前行は戒壇院で)が行われるが、12日目の深夜、いわゆる”お水取り”の儀式が行われる。二月堂下の若狭井戸(閼伽井屋)から1年間の香水をくんで、内陣の壺に蓄える行事だ。この”お水取り”が修二会全体の愛称となっている。

閼伽井屋

とにかく、この修二会の歴史がすごい。大仏開眼の年、天平勝宝4年(752年)に実忠和尚により始められ、その後、源平合戦のときも、先の大戦で大空襲があったときも、一度も絶やすことなく続けられたのこと。不退の行法といわれる所以。

そして、三月堂(法華堂)。二つの建物がくっついている。向かって左半分が奈良時代、創建の”正堂”で、右側が鎌倉時代に再興された”礼堂”。

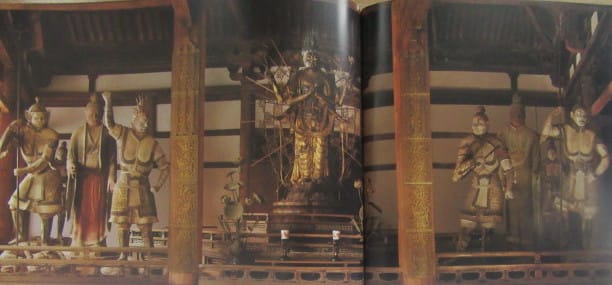

この国宝建築の中も、国宝仏像ばかりが10体。以前、訪ねたときよりすかすかした感じだったが、一番のお目当ての日光、月光菩薩はじめ8体が東大寺ミュージアムにお引越しをされたようだ。ちょっとがっかり。やっぱりお堂でみたい。

それでは、東大寺カタログから仏像さんをご紹介します。

全体の様子。

不空羂索観音立像 一番輝いていますね。

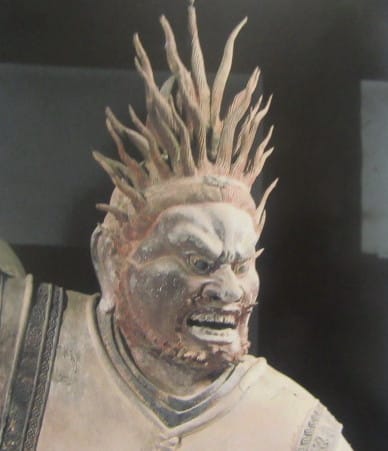

金剛力士像(阿形)

四天王像(増長天)

純金剛神像(秘仏なので普段は拝観できない。12月16日開扉とのこと)

そして、ぼくらは月光菩薩がおられる東大寺ミュージアムに向かう。

(奈良・三重の旅#2)

・・・・・

それでは、今日も一日、仁王様に睨まれながらも、自由気ままに、お元気で!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます